“考”和“分”不是法寶

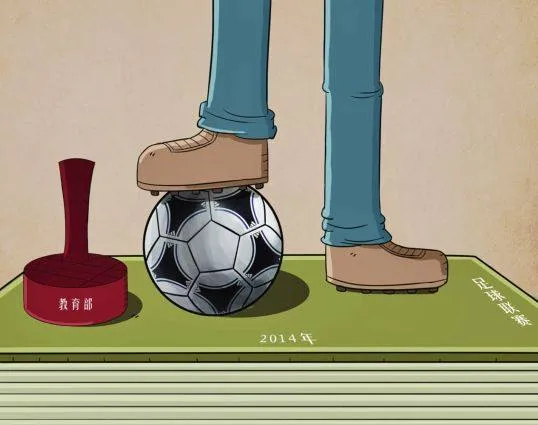

從教育部出臺的“通過招生考試政策疏通足球人才成長通道,源源不斷培養優秀足球后備人才”就能看得出來,在中國社會,“考”仍是永遠的法寶。

招生考試政策能夠給中國足球的青少年基數帶來提升嗎?答案是肯定的。這從過去孩子們積極參加的奧數就能看出來,只要涉及招生考試,肯定會有一批家長逼著自己的孩子去趨之若鶩地踢足球。

但這就能讓中國足球的水平因此而提升嗎?恐怕無法給出樂觀的答案。因為他們踢足球只是為了掙分,拿到分以后,誰還顧得上踢足球?

而且,現實情況是中國學習奧數的孩子很多,但是中國孩子的邏輯思維能力卻普遍不如歐美,更別說中國已經多少年沒有在數學領域出什么值得敬佩的人才和成果了。

除了基本的教育理念問題外,如何“學以致用”始終是橫亙在中國教育面前的一道鴻溝。

不要忘了,在發展校園足球的同時,現有的足球模式并沒有被推倒,而且也不能推倒,仍有足球學校、體校足球班、足球俱樂部梯隊存在,他們的存在將踢足球的孩子人為分成了業余和專業,或者說從踢足球的目的上,形成了掙分和掙錢兩個陣營。

業余的孩子踢不過專業的孩子,這是必然,為掙分而踢球的孩子比為掙錢踢球的孩子多,也是肯定的。所以,關鍵就是在于怎么讓孩子從為掙分而踢球變成為掙錢而踢球。

都說足球職業化了,足球隊也是職業俱樂部了,但是足球真的成了一個行業嗎?

一般來說,一個孩子從小學考雙百到大學修學分,都是掙分,掙夠了分才能畢業,去找自己適合的、喜歡的、善于的行業工作。顯然,這樣一個流程下來的孩子什么職業都能選擇,就是無法選擇足球作為自己的職業。

為掙分而踢球的他們跟那些從小就在體校、足校、梯隊里訓練,為掙錢而踢球的孩子們相比,水平差遠了。所以,現實就是為掙分而踢球的孩子畢業以后可以選擇除足球之外的任何行業就業,為掙錢而踢球的孩子畢業以后只能選擇足球為行業就業。

一個行業的門檻高低,與這個行業的從業人員整體技能是統一的。如果一家工廠流水線上都是大學生,那么說明這個工廠肯定是個高度機械化的工廠。中國足球也是這個道理,雖然在世界上水平不高,但是中國的足球運動員與業余“踢著玩”的球迷之間差距要比德國、巴西這些國家的職業球員與球迷之間的差距大很多。中間怎么銜接,是個嚴峻的問題。

如果學校里的孩子們踢球只是為了掙分,足校里的孩子踢球只是為了掙錢,這兩者之間很難銜接在一起。

現在中國的職業足球俱樂部梯隊和體校大多以12到15歲年齡段為一個坎兒,到了這個年紀,要么進學校“一心只讀圣賢書”,要么進足校“一心只踢圣賢球”,這兩者之間就不能兼顧嗎?

其實一點都不難,不用管是為掙分還是為掙錢,該學習學習,該踢球踢球,學得好但踢球不好的從事非足球的任何行業,踢球好但學得不好的從事足球行業,踢得好學得也好的,您自選。

這樣,從學生到職業球員的通道不就打通了嘛!