中國外教市場迷思—白人刷臉就能拿高薪

記者_鄧茗文 編輯_覃巧云 供圖_CFP

中國外教市場迷思—白人刷臉就能拿高薪

記者_鄧茗文 編輯_覃巧云 供圖_CFP

在中國的外教市場,白人靠刷臉能比其他人種更易求職成功,還可享受種種優待,但白人的教學效果不一定盡如人意。這既有部分白人根本無教學經驗的原因,也有以考試為導向的教育模式的問題,但根源還在于中國外教市場對“白人臉”的盲目熱衷。

“如果你是一個會說英語的白人,那你肯定能在中國找到一份教英文的工作。即便你沒有工作經驗,沒有教師證,沒有工作簽證,很多學校仍然愿意聘用你。”這是兩位白人外籍教師—摩根·哈特里(Morgan Hartley)和克里斯·沃克(Chris Walker),對在中國找一份教師工作的心得。此言道出了目前中國外教市場中普遍存在的一類現象—迷信“白人臉”。

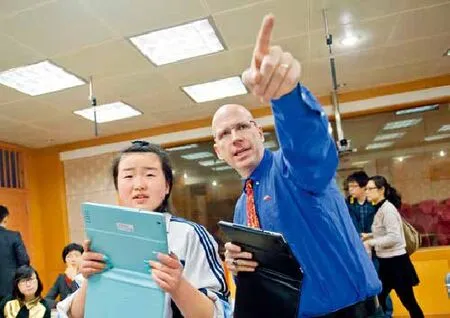

杭州十四中國際部,白人外籍老師正在為即將升學的初三學生授課。

“白人臉”成外教首選

白人面孔的外教,向來是外教市場中的“香餑餑”。從《留學》雜志線上與線下調查的結果看,白人在外教招聘中擁有特殊的優勢,相較其他面孔的外教,學校或者培訓機構對白人更為青睞。翻看外教招聘網站上各類外教需求機構發出的招聘啟事,“白人”二字時常出現在招聘要求里。不過,這種似乎帶有人種歧視嫌疑的招聘啟事通常是給外教中介看的,中介再比照這些要求去找外教,然后從外教的簽約中向校方收取幾千到上萬元不等的介紹傭金。

在中國過去的兩年多里,摩根·哈特里和克里斯·沃克曾四次在大街上遇到主動上前遞交名片并邀請他們去某所學校當外教的好事。不過,讓他們感到詫異的是,要求他們去擔任外教的“校方代表”,竟然不在乎他們是否會說中文,也不過問他們是否具備教師資格和教學經驗。現在想來,那些和顏悅色上前遞名片的“校方代表”多半是外教中介。

“白人臉”在中國受歡迎,與外教人才供需差有莫大關系。隨著留學熱潮持續興起,需要外教授課的課程種類隨之劇增,對外教的需求已經從教授英語類考試的托福、雅思、SAT,擴展到A-LEVEL、AP、IB等課程體系領域。中國英語培訓行業對外教的需求相當大,據教育部發布的數據,去年內地各類英語教學機構共招收約3.6億名學生,可以想象外教的需求之大。

事實上,歐美國家的白人前往中國的愿望并不強烈。有觀點認為,中國的外教市場是在與世界的外教市場競爭。對于愿意到亞洲工作的外籍人士而言,日本和韓國是更好的選擇。愿意來華工作的外教供給嚴重不足,而來華就業的白人教師就更少了。

供需的巨大剪刀差,導致學校即便想招到優質的外教,也很難實現,學校幾乎沒有可以挑選的余地,對于白人外教更是如此。這也就不難解釋為何校方對“白人臉”青睞有加,以至于有的學校一見應聘者是白人,簡單面試幾句就立馬簽約錄用。

在北京某國際課程私立中學任教的馬來西亞籍教師Sim(化名)對《留學》記者說,學校在發布招聘啟事時會把教師資格證書、幾年的教學經驗等要求列上,但當外教拿著簡歷去應聘時,學校根本不關心來者是否真的具有教師資格證書,也不會核實其是否有簡歷中所寫的教學經驗,他們看中的主要是應聘者的外語交流能力,當然最好有一張白人臉。似乎有了白人臉,母語是不是英語都變得不那么重要了。曾有學生花高價報名一家號稱均由來自英語母語國家的白人外教授課的英語培訓機構。在上過一段時間的培訓課后,學生才發現,有的老師來自意大利、匈牙利、巴基斯坦等國,其母語并非英語。

白人外教是形象工程?

“白人臉”不僅讓在中國的白人外教比其他人更易獲得就業機會,而且還能享受“高人一等”的待遇。

來中國教書已有3年之久的Sim告訴《留學》,他所在的學校,在職位、工作時間、課程都一致的情況下,白人外教的待遇會更高。一般來說,白人外教的月薪大約是20,000多元人民幣,而有色人種外教的月薪通常是15,000-17,000元人民幣。另據一位曾在美國任教的中國海歸稱,20,000多人民幣折合成美元,對于美國的中學教師仍是一份頗有吸引力的薪酬。因此,他們愿意留下,只是有一部分人一上課就開始不停地看表。

此外,比起有色人種,校方對待白人外教的態度似乎也更為寬容和珍視。《留學》從Sim那里獲知的情況是,“同樣是坐班,遲到或缺席,白人外教頂多會被批評幾句,不會按規定扣工資”,而亞裔外教就會被要求“照章辦事”。

不過,《留學》記者觀察認為,學校對白人外教的重視或只是表面現象,這與學校對白人外教的定位有關。

江蘇常州市一所公立中學國際部負責外教工作的陳老師向《留學》指出,學校并不愿意招聘太多白人外教,一方面聘用白人外教的成本更高,另一方面“白人外教通常不太服從學校管理”,也就是俗話所說的“刺兒頭”,“招兩三個白人外教撐撐門面就好了”。至于該學校白人外教的教學能力,這位陳姓老師認為并沒有看到其有突出的表現,或者說校方對此并沒有特別地關注。換言之,聘請白人外教在某種程度上成了學校的一種形象工程。

對校方而言,聘請白人外教的成本極高,其中不僅包括薪資成本,還有管理成本。白人外教的流動性高于其他外教,無形中又增加了學校的管理成本。接受《留學》采訪的北京潞河中學國際部負責外教工作的副校長Shanker稱,外籍教師流動性很大,這對于學生非常不利,學校的付出成本也不小。“有些外籍教師是真心熱愛教學的,而有些人只是為了體驗文化,待了一年甚至半年后就離開。”他指出,這些人對教學沒有熱情,對學生不夠關心,缺少職業精神;而在這些體驗式的外教中,白人外教的比例可能更高。

外教流動率高,或不全是外教自身的原因。曾在北京某重點高中國際部擔任外教負責人的Nat Wikes告訴《留學》雜志,前幾年他們曾通過中介招聘外教,但沒過多久便發現了其中的問題。“中介為獲得傭金不擇手段地招老師進來,為此不惜哄騙,極力迎合外教的想法。當外教進入教學環境時,發現和預想中的出入太大,很難專心教學,因此就不斷有人來了又走。”

會中文的亞裔外教更應被珍視

白人外教之所以在中國外教市場中吃得開,或應歸因于學生和家長對外教的一個認識誤區。中國家長普遍認為白人在教英文或國際課程上比亞裔、非洲裔外教講得更好,口音更地道。實際情況并非如此,憑借膚色和國籍等先天優勢進入各類國際學校和培訓機構的白人外教,其教學水平其實良莠不齊。

據Sim觀察,許多歐美白人來中國找工作正是因為他們在本國找不到工作,更難以取得教師資格證成為教師;但在中國,做外教成為部分人的就業之選。有的外教甚至沒有基本的教學經驗,亦不懂教學方法和心理學,其教學效果不容樂觀。Sim提到,與他同宿舍的一名白人外教,沒怎么把心思放在教學上,反而更熱衷于做其他事,比如,一兩周帶回宿舍的女朋友就換一個。

潞河中學的Shanker看得更為深刻。Shanker是印度人,來中國已經有12年,他向《留學》總結道:“據我觀察,大多數外籍教師不符合中國學校的期待。他們被稱為‘外國專家’,但他們的專業不是中國人所需要的。”

至于中國人所需要的是什么,Shanker委婉地強調,如果在中國人還是認為教育的目標比過程更重要,那么外籍教師也很難改變什么。比如,一些中國學生認為外籍教師在課堂活動上浪費了大量時間,沒有教授那些可以在考試中有用的知識。在這種情況下,外籍教師可能變得更“中國”。

拎客

外教任教資格門檻提高

對于外教素質良莠不齊,任教資格沒有統一審核的狀況,北京市近日發布了《關于進一步加強北京市外籍人員聘用工作的通知》,要求除語言教師外,外籍教師要具有5年及以上相關工作經歷。《通知》明確,自2014年10月31日起,新申請辦理工作許可和工作證件的外籍教師,在學前幼教機構、中小學、國際學校以及各級各類教育培訓機構從事教育教學工作的,都應當持有教師資格證書;從事語言教學的,如果沒有教師資格證書,那就應取得國際通行的語言教學資格證書,例如TEFL(通用英語教師資格證書)、TESL(第二語言的英語教學資格證書)、TESOL(對外英語教學資格證書)、TKT(劍橋英語教學能力證書)、CELTA(英語語言教師證書)等國際通行的語言教學資格證。

考試成績是衡量教師和學生水平的重要指標。在這種期待下,外籍教師也會傾向于注重教學的結果。另一方面,學校也可能傾向于雇傭那些更“中國化”的外籍教師,但外籍教師真正能帶給中國課堂的東西卻被忽略了。即便用了更加西化的老師,如果對教學的期待沒有西化,或者說仍然以考試成績作為評價標準,那么西化的老師在教學上會更加向中國式靠攏,實際上弱化了他們參與國際化教學的意義。

Sim認為,學生能聽懂所講的內容就是對外教老師的認可。外教能講中文是教懂學生的一大優勢,從教學的角度而言,會中文的亞裔外教在授課效果上其實更具優勢:他們可以從學生那里獲得良好的教學反饋,能夠根據學生的英語水平酌情補充中文講解,以保證學生可以充分消化課程知識。

“擁有教師資格證書并不代表你是一個好老師。一個好老師必須要有教學的熱情,當你有了教學的熱情后,你就有資質去學習教學的方法,然后你就擁有了技巧。”這是Shanker對外教資質的看法。不過,對于當下良莠不齊的外教市場,這樣的看法似乎還顯得過于超前,具備教師資格才能上崗是當下緊要的第一步。

Nat對《留學》說,很多外教來中國的初衷并不是做一名教育者,但學校仍希望找到一些更有職業素養并且能留下來長期工作的老師。因此,校方著力于優化外教的教學環境,將提供的福利和對外教的要求開誠布公地告訴應聘者,希望能吸引更加符合學校教學要求的外教留下長期任教。而招聘到的外教是不是白人,在這個價值導向下已經變得不那么重要。

無論如何,對“白人臉”的過分熱衷已經成為外教市場里存在的一種觀念上的迷霧。如何在促進學校的教學國際化的同時,亦不陷入盲目崇拜“白人臉”的迷思,是很多教育管理者應該深思的問題。

實習生張夢元、岳天豪對本文亦有貢獻