跨越中等收入陷阱

——基于國內價值鏈構建

任維哲 王鑫

跨越中等收入陷阱

——基于國內價值鏈構建

任維哲 王鑫

跨越中等收入陷阱的根本在于完成產業由資本密集型重化工業向技術(知識)密集型產業升級。東部地區產業向技術(知識)密集型產業升級和中西部地區承接東部的產業轉移。通過完成產業結構轉移和產業升級來構建國家價值鏈。國家價值鏈可通過實現經濟持續增長,促進區域協調發展,形成“橄欖型”社會和緩解城市病來促進中國跨越中等收入陷阱。

中等收入陷阱 國家價值鏈 產業升級

2012年我國人均GDP達到6188美元,處于由中等收入階段向高收入階段跨越階段的敏感階段。順利跨越中等收入陷阱,不僅有利于我國經濟可持續發展,更有利于國家的長治久安。本文通過東部地區產業升級和中西部承接產業轉移,由本土企業掌握品牌銷售終端渠道以及自主研發創新能力等產品價值鏈的核心環節,構建國家價值鏈。通過國家價值鏈使中國順利跨越中等收入陷阱。

一、中等收入陷阱概論

1.中等收入陷阱的提出。關于中等收入陷阱的首次提出,“中等收入陷阱”這個概念最早出現于世界銀行為總結亞洲金融危機十年來東亞經濟表現的一份研究報告,報告題為“東亞經濟的復興”(East Asian Renaissance:Idea for Economic Growth)。指出由于缺乏規模經濟,東亞中等收入國家會面臨經濟高增長難以為繼的困難局面。由于資本的邊際效率遞減,依靠單一要素積累的經濟增長策略不再適用,一些拉丁美洲就是典型的陷入中等收入陷阱的國家。在世界銀行2010年發表的《有力的增長與不斷增加的風險》中又進一步闡述為:面對不斷上升的工資成本,這些國家作為商品生產者始終掙扎在大規模和低成本的生產性競爭之中,不能提升價值鏈和開拓以知識創新產品與服務為主的高成長市場(TheWorld Bank,2010)。世界銀行東亞與太平洋地區高級經濟學家米蘭·布拉姆巴特更一針見血地指出:“中等收入陷阱是指各國賴以從低收入國家成長為中等收入國家的經濟發展戰略,對于他們向高收入國家攀升是不能重復使用的。”世界銀行認為中等收入陷阱的范圍為人均GDP1000~10000美元,人均GDP3000~10000美元是最有可能落入中等收入陷阱的階段。

2.跨越中等收入陷阱理論。關于中等收入陷阱理論,學者們總結國際經驗從不同角度解釋陷入中等收入陷阱的原因,并提出針對性的跨越措施。大致歸納為以下幾類:第一,實現經濟結構轉型。包括以下幾個方面:產業結構升級,使經濟增長由粗放型向集約型轉化;需求結構轉化,從投資率上升到消費率上升的轉變;收入結構變化,城鄉收入差距和階層收入差距明顯縮小;經濟發展方式轉型,由進口替代的發展戰略向出口導向型經濟戰略轉變。第二,實現社會結構轉型。包括中產社會群體的形成、城市化基本完成;擴大人力資本。第三,破除制度障礙,注重制度創新。庫茨涅茨的經濟增長理論中提到:“一個國家的經濟增長,可以定義為給居民提供種類日益繁多的經濟產品的能力長期上升,這種不斷增長的能力是建立在先進技術以及所需要的制度和思想意識之相應的調整的基礎上的。”由此可見制度創新的必要性。

進一步總結跨越中等收入陷阱的原因及措施,發現經濟增長由粗放型向集約型轉化的產業結構升級是跨域中等收入陷阱的關鍵。馬曉河(2011)指出“一個國家要想從中等收入國家邁向高收入國家行列,從經濟角度講,一是產業結構必須從以第二產業特別是工業為主導轉向服務業為主導,在進入上中等收入國家行列后,由資本密集型的重化工業轉向知識和技術密集型的產業是產業結構升級的關鍵所在。”由產業結構升級帶動經濟增長是經濟發展的最終動力。中等收入階段之所以稱為“陷阱”就是因為產業升級過程受挫。具體過程為:經濟結構在實現產業升級時,不僅面臨制度禁錮,技術、人力資本的限制等造成的產業升級的動力不足,而且工業化經濟發展所帶來的社會問題造成的阻力,也必須面對。如收入差距拉大包括城鄉差距和階層差距,潛在的城市病等。如此拉力不足、阻力的相互作用使得中等收入階段成為中等收入陷阱。而構建國家價值鏈實現東、中、西部產業升級與產業轉移是中國跨域中等收入陷阱的必要選擇。

二、國家價值鏈的構建

1.國家價值鏈的提出。30年的快速發展,使國民收入水平大大上升,東部地區的更為明顯。收入水平的上升不僅為國內消費市場的形成提供巨大的機遇,也為高端市場的發展提供更進一步的可能性。比如2012年北京、上海的城鎮居民年消費支出分別為5790億元、8253億元,構成巨大的國內需求。其次,中國幅員遼闊,東、中、西部客觀存在的區域差異為產業鏈延伸提供了成長空間。由于東部地區率先實行改革開放,經濟較中西部地區發展水平高,產業結構層級較高;中西部發展相對落后,產業結構層級較低。所以通過全國范圍內產業區域分布的調整,協調地區間產業發展,構建國家價值鏈成為可能。而所謂的國家價值鏈(National Value Chain,簡稱NVC),是基于國內本土市場需求發育而成的,由本土企業掌握的品牌銷售終端渠道以及自主研發創新能力等產品價值鏈的核心環節。

2.國家價值鏈的構建。本文通過產業升級的角度來構建國家價值鏈。結合中國當前地區發展現狀,主要由東部地區技術水平相對較高的企業著重發展研發創新能力,并且開拓本品牌的終端銷售渠道。中西部地區相對不發達地區,承接全球價值鏈中的低端產業。東中西部地區產業互動,形成我國自己的國家價值鏈。具體包括:東部地區產業結構向技術(知識)密集型為主導的產業結構轉化和中西部地區結合自身的地區優勢逐漸承接中國東部地區和國際其他發達國家的勞動密集型和資本密集型產業,順利承接產業轉移。

(1)東部實現產業結構向技術(知識)密集型產業升級。改革開放以來,東部以貼牌代工和加工貿易的方式嵌入全球價值鏈。實現了貿易量的迅速擴大和制造業的高速成長,促進地區工業化水平的提高,帶動了東部地區的快速增長。近年來由于中國人民幣匯率升值、勞動力成本的上漲以及環境污染的加重使東部地區的產業升級迫在眉睫。然而東部地區長期處于全球價值鏈的底端,所謂的“出口中學習”(Learning by exporting),最多學到產品升級和工藝升級的技能,而根本學不到真正的核心技術和功能升級技能,進而局限了東部地區的產業升級。并且根據微笑曲線,嵌入全球價值鏈底端,使得核心設計環節和銷售環節的兩端都被國外跨國公司所占有。這導致我國企業只能獲得很小一部分的利潤,不利于企業資本的進一步積累,也使我國居民儲蓄的增加受限,影響我國內在需求擴大。通過構建國家價值鏈,東部地區實現產品的技術升級和功能升級,產業由國際代工企業轉向自設自銷型企業,使產品更具國際競爭力,形成自己獨立的世界品牌。

東部地區產業升級的途徑。研究世界各國經濟發展歷程,發現那些起初以定位于GVC低端后來卻轉型為并行地構建根植于“國家價值鏈”體系的后進國家和地區的企業,卻出現了逐步的產業升級,形成了一定的國際競爭力,從而跨越中等收入陷阱。在這方面,比較典型的例子是“亞洲四小龍”的制造業國際品牌的創建過程。借鑒國外根植于NVC的產業升級途徑,東部地區可采取以下措施促使產業升級。

其一,提高居民生活需求層次,擴大國內需求對高科技產品的需求。產品的需求帶動產品的供給,提高居民對價值鏈高端產品的需求,可以帶動國內廠商對高端產品的供給,推動產業鏈升級。其二,進一步加大對科技投資和引進。科技是第一生產力。只有科技的不斷發展進步,才能產生更多的生產力,為經濟持續發展提供永恒動力。日本2009年R&D占GDP的比例為3.36%。我國2009年R&D占GDP的比重只是1.7%,研發投資嚴重不足,僅為其1/2。其三,加大力度培養和引進人力資本。在生產函數中,高素質人力資本的投入不僅是必不可少的生產要素,更是高科技生產力的載體。而當今我國人力資本的投入相對發達國家來說不足。東亞國家和地區1960年公共教育支出占GNP的百分比平均為2.5%,1989年上升到3.7%,而2008年以前,中國教育支出占GDP比重一直徘徊在3%以下,2010年這一比例為3.13%,2011年才上升至3.49%。仍低于東亞國家和地區20世紀80年代的水平。其四,進一步調整財稅和金融政策,為企業發展提供“溫和”金融環境。這里主要指降低企業進入行業的準入標準,減少企業初期的稅務負擔,同時為其提供相對寬松的資本融資環境。一方面,可以促進中小企業的發展。中小企業的發展不僅有利于勞動力就業,更有利于技術創新。另一方面,可以為東部相對較大的大企業提供獲得資本的融資機會,為其發展為跨國大公司提供可能。其五,降低本土企業構建NVC的制度成本。主要指降低交易成本和知識產權保護。保護知識產權激發企業創新能力。對于技術(知識)密集型生產服務性企業來說,交易成本對其企業發展至關重要。

通過以上途徑的實施,促使東部地區產業向技術(知識)密集型企業發展,掌控核心的產品設計環節,形成國家價值鏈高端部分。

(2)中西部地區承接勞動密集型、資本密集型產業轉移。中國制造業從整體上加入由發達國家跨國企業所支配和控制的GVC環節,不僅使東部地區被動性的定位底端,又壓制了中西部地區的勞動密集型和資本密集型重化工業產業的發展,使中西部地區淪為原材料和勞動力的輸出地。徐康寧(2006)實證研究表明,中國多數省份豐裕的自然資源并未成為經濟發展的有利條件,反而制約了經濟增長。而現在伴隨東部地區要素成本和交易成本的上升,GVC中的國際跨國大公司會將外包訂單等加工型企業和簡單的制造業裝配轉移到更低廉的地區。這些地區不僅包括中國的中西部地區,也包括泰國、印度等其他發展中國家。為了相比其他發展中國家,爭取到產業初期的順利轉移,構建NVC必須要使中西部地區更具有比較優勢。

本文從商務成本角度分析西部承接東部轉移的可行性及其路徑。商務成本包括要素成本和交易成本。要素成本指生產要素的成本,包括勞動力、資本、土地和其他資源等要素的成本。交易成本主要是指經濟運行的制度環境。與市場化程度、產業配套環境、政府效率與稅費、基礎設施和法制化水平等有著密切的聯系。并且不同國家或地區的商務成本的大小和構成是不同的。伴隨著一國或地區的經濟發展,商務成本的構成發生變化。具體來說,東部沿海地區的商務成本中,要素成本比重較高,交易成本比重相對較小。中西部地區要素成本比重較低,交易成本較高。正是這種商務成本結構方面的差異,為西部承接東部產業轉移創造了條件。

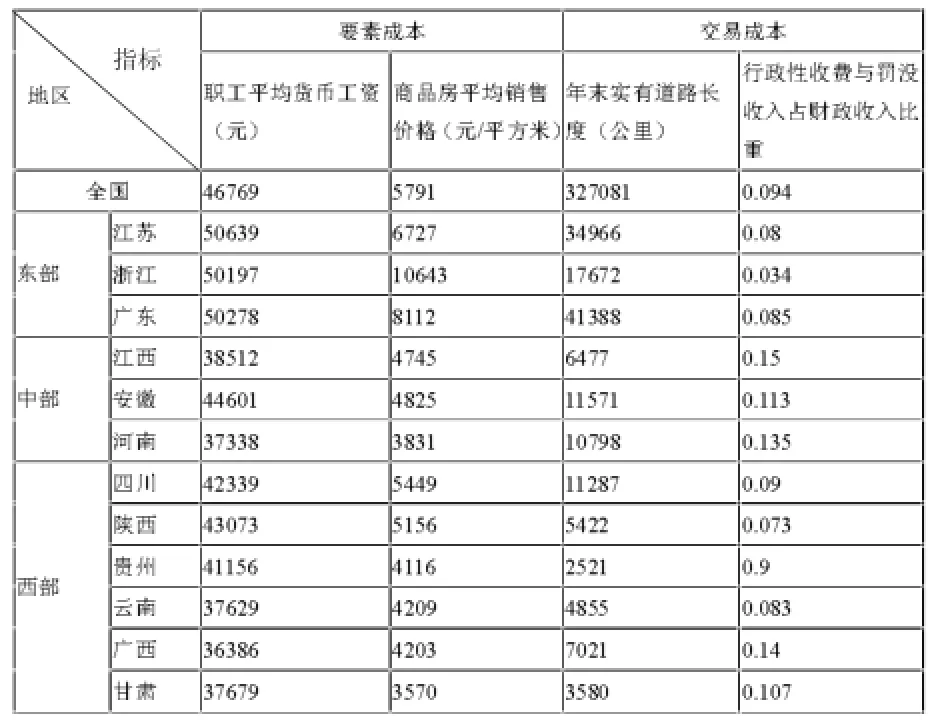

表1 2012年各省商務成本構成

從表1分析可知,中西部地區在勞動力成本和土地價格上都具有比較優勢。此外,中國中西部地區還有豐富的自然資源。如河北、甘肅、新疆等地的石油儲藏超過億噸,內蒙古、陜西、新疆的天然氣儲藏近10000億立方米,山西為煤炭主要儲藏地、廣西為錳礦主要儲藏地。如此就構成西部的資源要素成本優勢。西部勞動力成本優勢、土地、資源的要素優勢有利于產業轉移。另一方面我們也看到,從基礎設施、政府管理費用等交易成本來看,中西部地區普遍高于東部地區。這恰恰正是現在阻礙西部承接產業轉移的障礙。所以西部要想順利承接東部產業轉移就必須降低其交易成本。

表2 各國交易成本指標

承接東部地區產業轉移的地區除了中國中西部地區以外,還有其他發展中國家。比如印度尼西亞、越南、菲律賓等地。而中西部地區相對于東部地區的勞動力、土地等要素成本比較優勢,對于發展中國家來說則不再是比較優勢。兩者的主要差異在于交易成本。表2說明了中國與其他發展中國家的交易成本差距。由表可知中國整體對于其他發展中國家來說,交易成本略有優勢。但是除去東部地區的交易成本部分,單單把中西部地區與其他發展中國家比的話,誰高誰低則不一定。中西部的交易成本優勢不確定。所以要想與發展中國家爭得承接產業轉移的機會,中西部地區就必須進一步降低其交易成本。具體途徑可通過進一步開放市場,完善產業配套環境,提高公共與基礎設施水平、降低物流成本,提高政府的辦事效率等。

最后,伴隨勞動力、資金等生產要素向中西部流動的產業轉移,有利于緩解東部地區要素成本上升的速度,不僅使東部的交易成本優勢更為明顯,促使東部地區產業向高技術產業和生產服務業發展,而且加工型企業在中國中西部地區的落地,為東部地區的高技術產業和生產服務業發展提供了堅實的工業基礎。由此,東西部地區相互促進、共同發展,完成國家價值鏈的構建。

三、構建國家價值鏈以跨越中等收入陷阱

實現東、中、西部的產業升級和產業轉移,構建國家價值鏈,有利于我國跨越中等收入陷阱。具體跨越途徑如下:

1.構建國家價值鏈,實現經濟持續增長。國家價值鏈的完成,標志由本土企業掌握的品牌銷售終端渠道以及自主研發創新能力等產品價值鏈的核心環節。中國的東部地區率先具備自主研發創新能力,完成產業向技術(知識)密集型產業升級。東部地區以產業轉移為載體,發揮增長極的擴散效應,帶動中西部地區產業升級。之后東部地區進一步產業升級,向西部進行持續產業轉移。如此循環往復,最終使我國的經濟增長方式從高投入、高產出、高速度的粗放型經濟增長轉變以為低投入、高效益、高速度的集約增長,獲取經濟持續增長的動力。從而順利跨越中等收入陷阱。

2.構建國家價值鏈,促進區域協調性發展。東部地區的快速增長,不僅形成對中西部地區原材料和勞動力的大量需求,也促使中西部地區大量資金流入東部,這使對本已相對優勢不足的中西部地區產生巨大“擠出”,使得中國東、中、西三大區域差距日益擴大。而NVC條件下,出于文化因素和市場熟悉程度等因素的考慮,—般會實現產品鏈在整個國家內部的布局和轉移,隨著勞動力成本與土地價格的上升,NVC中的勞動密集型生產環節會向經濟欠發達地區轉移與輻射,有效構建產業在地區間的技術經濟關聯效應。總之,通過在國內不同地區間整合要素稟賦,能夠縮小區域差距,協調區域經濟發展,跨越中等收入陷阱。

3.構建國家價值鏈,有助于“橄欖型”社會的形成。國家價值鏈的構建中,東部地區產業升級向技術(知識)型密集型產業。無論是掌握產品的設計環節還是產品的最終銷售環節都將獲得更多的利潤。西部地區順利承接全球價值鏈向東部地區的勞動密集型加工型產業轉移,也必定帶動西部地區的大發展。由此可見,構建國家價值鏈有助于國內收入水平的普遍提高,擴大中等收入群體的增加,形成“橄欖型”社會。進一步擴大國內需求規模,順利跨越中等收入陷阱。

4.構建國家價值鏈,化解城市病。構建國家價值鏈,有利于區域協調發展。而東、中、西部區域協調發展,使勞動力、資本等生產要素不再集聚于東部等發達地區,也逐漸向中西部地區回流。這樣不僅一方面降低了東部地區城市人口密度,緩解了由人口稠密所造成的城市交通擁擠、城市環境病等問題。另一方面,中西部伴隨人口的增加的城市發展,必然形成新的增長極,帶動周邊地區的發展。最終使大、中、小城市共同發展,形成合理布局,從而有效緩解了東部發達地區北京、上海、廣州等地和中西部地區重點大城市的城市病。

綜上,全國東、中、西部地區的進一步產業升級,首先使得產品更具國際競爭力,促進產品出口的擴大,推動經濟增長,進而使收入水平普遍提高,收入水平的提高,擴大國內需求,成為拉動經濟增長的又一動力。如此,最終形成一個良性循環,使得我國順利度過中等收入陷阱,跨入高收入國家的行列。實現東部發達地區向技術(知識)密集型產業升級,中、西部地區向勞動密集型和資本密集型產業升級的國家價值鏈構建,是跨越中等收入陷阱的有效途徑。

[1]W orld Bank,2007,An East Asian Renaissance:Ideas from Econom ic Grow th,W ashington,D.C.

[2]The W orld Bank,Robust Recovery,R ising R isks,W orld Bank East Asia and Pacific Econom ic Update 2010,Volume 2.W ashington,D.C. November 2010.

[3]Alice H.Amsdan,Wan-wen Chu.Beyond Late Development: Taiwan’s Upgrading Policie s,Cambriage,MA:The M IT Press,2003

[4]馬曉河.跨越“中等收入陷阱”的戰略選擇.中國經濟分析與展望(2011~2012),2011

[5]劉志彪.從GVC走向NVC:長三角一體化與產業升級.學海, 2009

[6]衛興華,侯為民.中國經濟增長方式的選擇與轉化途徑[J].經濟研究,2007(7)

[7]徐康寧,王劍.自然資源豐裕程度與經擠發展水平關系的研究.經濟研究,2006

[8]劉志彪.中國地區差距及其糾偏:全球價值鏈和國內價值鏈的視角.學術月刊,2008

(責編:賈偉)

F061.3

A

1004-4914(2014)10-016-03

任維哲,西安財經學院經濟學教授,研究方向:農村金融和區域經濟學;王鑫,西安財經學院研究生,研究方向:區域經濟學陜西西安710000)