王原祁 我已經盡了最大的努力

劉一慧

17世紀的中國風云莫測,既有朝代更替的動蕩,又有一代盛世的喧囂,復雜的大環境正是靈感的沃土,孕育出了許許多多的畫家和流派,整個氣氛卻是一種熱鬧的頹廢。當我們的視線從高居翰先生研究過的一串串熟悉的、不熟悉的名字上一遍遍遛過,最終總會停留在同一個名字上面——他的名字曾經被人尊崇了大半個世紀,他的名字也曾經被人批判了大半個世紀,他的名字充滿了爭議,他就是王原祁。

是好是壞

王原祁繼承了董其昌的文人畫正統觀念,成為了清朝初年中國畫壇的正統——婁東畫派的標桿。其生前身后影響中國畫壇達二百余年,對整個清代繪畫藝術的發展產生了巨大的作用。鑒于他在清初畫壇的超然地位,歷史上的王原祁被后輩們不斷研究,但是研究的重點只停留在其風格技法的傳承和筆墨技巧之上。到了20世紀前期,王原祁又在陳獨秀“革四王的命”運動中不斷受到貶斥和抨擊,批判之聲四起而研究之客觀卻難見,王原祁與其余三王在興旺了三百余年之后又跌入了萬丈深淵。

正當國人仍沉浸在對其口誅筆伐的貶斥之時,遠在大洋彼岸的高居翰卻在與其他幾位研究中國美術史的外國人探討研究多年后,對王原祁的藝術予以了很高的評價。

與中國本土研究者專注于研究王原祁婁東派的派系氣息和其深厚的筆墨技法不同,高居翰和他的歐美同仁們把切入點選擇在了將王原祁繪畫風格與法國后期印象派大師塞尚油畫風格特征的比較之上。

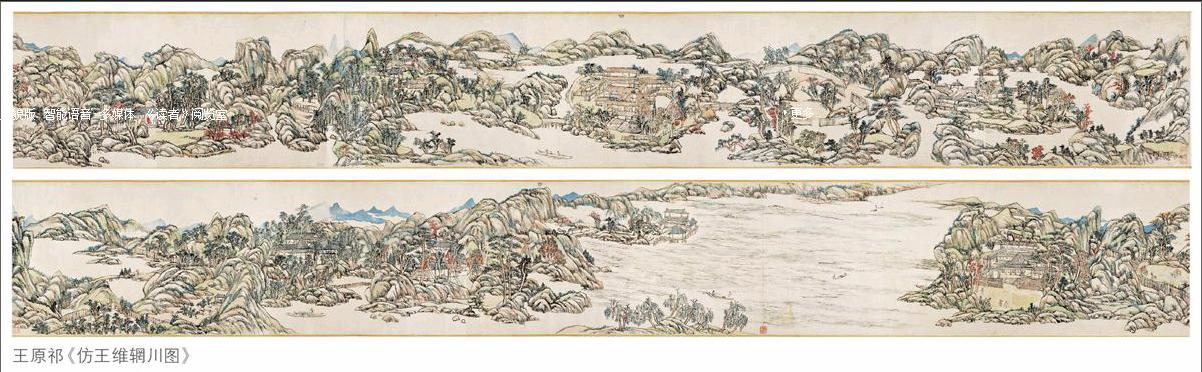

就拿最足以說明王原祁正宗地位及其個人成就的《仿王維輞川圖》來對比,即可看出我國本土研究者與高居翰等歐美研究者的視角差異。被王原祁一脈認為是中國繪畫“正傳”的王維,至17世紀就僅剩一件1617年的《輞川圖》石刻本摹本。王原祁以此石刻摹本的構圖為基礎,歷時9個月于1711年夏末完成了這部長卷。實際上,王維畫中的詩意或景致并不是王原祁所要真正捕捉的,再者,一件石刻作品也無法保留什么詩意或景致的趣味。對王原祁乃至他的整個正宗流派而言,最重要的乃是畫中的布局結構。畫作中,畫家運用的古意盎然卻不自然的傳統畫法致使整個風景完整地展現了一個口袋式空間繞匝的構圖布局。王原祁用這種反自然主義的畫法建立了遠近景致間強烈的對應關系,以形成一個抽象的格局。

這種反自然主義的畫法恰恰是后來王原祁作品被批判貶低的關鍵。“若想把中國畫改良,首先要革王畫的命。因為改良中國畫,斷不能不采用洋畫寫實的精神”,文化革新領軍人物陳獨秀這樣旗幟鮮明地對此種畫風做出了批判。在此影響下,中國美術界認為,像文學必須用寫實主義一樣,“畫家也必須用寫實主義,才能夠發揮自己的天才,畫自己的畫,不落古人的窠臼”。這種風潮在政治風暴的引導下,慢慢由單純的學術上的分歧轉為急躁的、庸俗的、以幻想代替事實分析和理性判斷的學術批評,最終,這種反自然主義畫法的萌芽枯萎了。

王原祁同樣類型的作品,在高居翰及其歐美同仁的視角里,卻是另一番景致。“16或17世紀的中國畫家要表現的并不是空間的深度或無限;他所關切的是使整幅作品融成一體的律動……虛的空白與實的山相對;空白毫不含糊而且完全融入整幅畫的構圖里。不再理睬圖畫的故事性及文學上的聯系,畫家把注意力放在塞尚所說的“實現”上——“實現”某一個原因。一棵樹并不是用來讓哲學家在底下沉思做夢;它要成為構圖不可分的一部分,而他的輪廓的曲線能引導觀者列最高的峰頂”(瑞士杜伯秋《中國畫的新看法》)。對于王原祁在其畫論里面堅持的繪畫運用龍脈原則的構圖法則的看法,高居翰們也認為這樣能使整幅畫有統一的氣勢,在表現上與塞尚的方法異曲同工。

像塞尚嗎

在對待王原祁的繪畫過程步驟上面,我國本土研究者的態度和高居翰們也不盡相同。關于王原祁的作畫過程,有人曾親眼目睹并且記錄在史書中,我們來跟著王原祁的腳步走一遍:

從早晨開始,先展開紙,審顧良久。下筆以淡墨略分輪廓,既而精辨林壑之概,立峰石層折,樹木株干。每下一筆,必定審顧反復。天已黃昏,便擱筆休息。到第二天,取前卷稍加皴染,用淡赭石加入藤黃少許,渲染山石,然后用一個小熨斗貯微火把畫熨干,再以墨筆干擦石骨,疏點木葉。然后再以墨綠水,疏疏緩緩渲染出陰陽向背,再用熨斗熨干,再勾再勒,再染再點,自淡及濃,自疏而密,經過半個月才完全畫成。

如此多層次的勾皴渲染,帶來的又是截然不同的欣賞態度。近現代大師黃賓虹評論王原祁的這種復雜技法時說到:“麓臺矯然振作,自謂筆下金剛杵,究不能脫盡修飾涂澤之跡,雖雅而不能雄,雖厚而不能沉”。本土研究者認為王原祁這種過于重視技法的畫法是架設在畫無神韻風骨的基礎上的,是本末倒置。

然而,對于這種技法,高居翰們的視角卻是這樣的——“王原祁對董其昌的變形的筆墨表現頗有研究,此外他以小心的、知性的技巧,輔以獨創的、結構性的設色法……設色使王原祁的獨創性有較多的表現的機會;他發覺設色是表現他自己的最佳方式。王原祁小心的,幾乎是辛苦的設色方式實在是水彩法,而不只是那水墨畫上再淺設色的畫法。與塞尚的水彩畫并無二致,雖然塞尚用色的色調范圍比較廣泛。”(李雪曼)

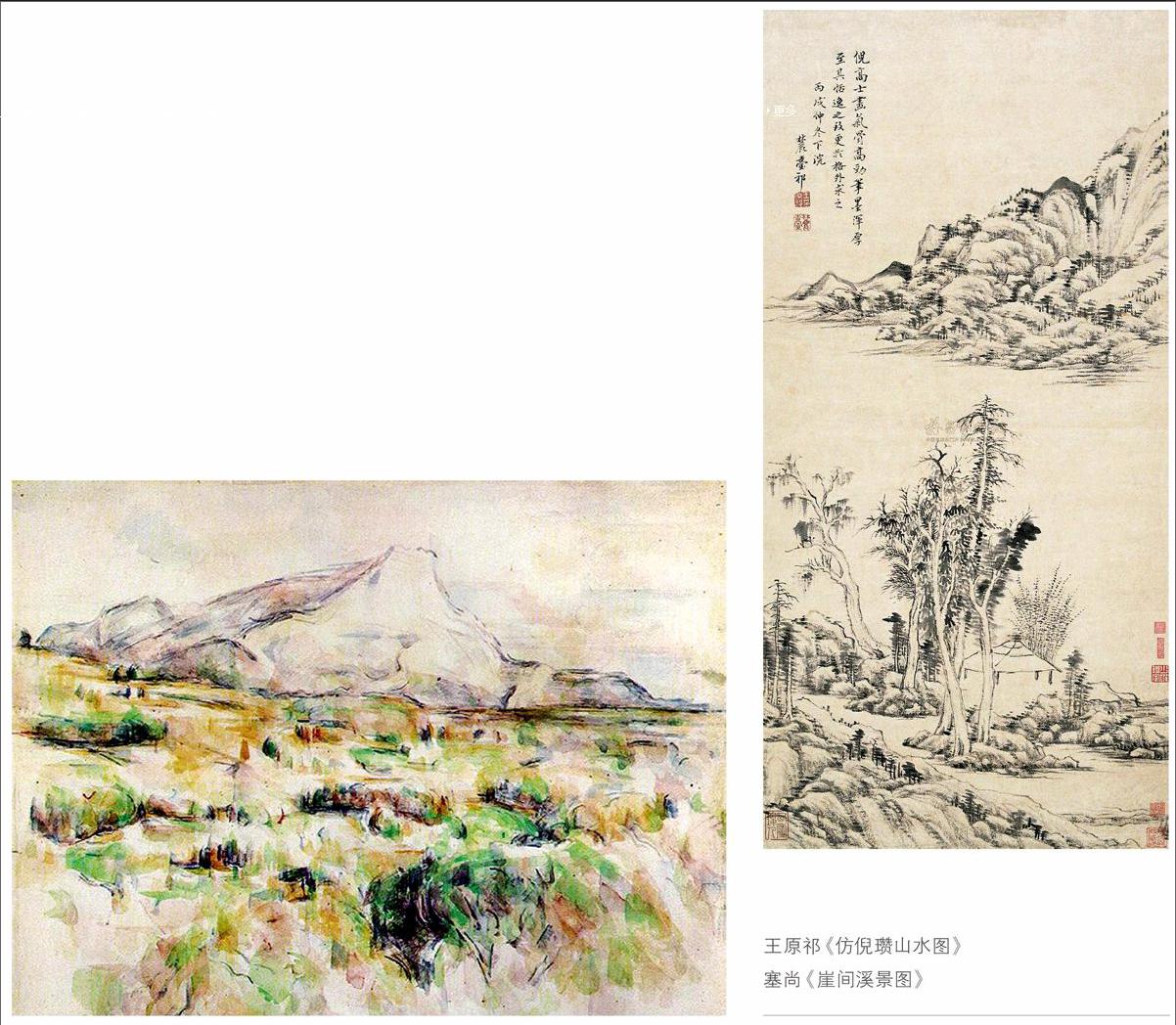

高居翰則進一步指出了王原祁畫風的特點,諸如對畫面形象的結組、濃密與空白的虛實相間、團塊的平衡與對抗,以及線條與形象的重復與堆積,并對此給予了很高的評價。“把王原祁與塞尚相提并論,此一比較不僅新穎,而且有道理……和塞尚一樣,王原祁關心的不是再現實景的問題,而是‘虛實相生的問題:也就是如何在新的空間里建立新的結構,如何用知性去把物理世界重新組合而賦予新的秩序。他對敘述性的色彩不感興趣,而他的使用簡單的暖色調與寒色調的方式,正與塞尚如出一轍。他對個別樹石的描寫不重視,而且除了一些隨意的暗示外,并不看重氣候、四季及明暗的效果。我們若能了解這種畫風的深義,就等于了解塞尚如何表現蘋果的內在本質。”同時,高居翰也拿現藏于美國克利夫蘭博物館的王原祁《仿倪瓚山水圖》與塞尚的水彩畫《崖間溪景圖》做了比較。

立足于深厚的西方美術史基礎,高居翰也提到“王原祁才氣里的科學的傾向”,“他對常變的自然的觀察,以及他的有系統的作畫的方法,都使他的方向無異于塞尚那一派的一些現代歐洲畫家。但是,他仍深深地植根于傳統中國人再現空間的觀念,以致于他的畫面的結構上沒有完全采用西方式的透視”。

后繼乏人

顯然,高居翰以及他的歐洲同仁們,用的是不同于中國藝術傳統的觀點來研究王原祁的藝術,并給予了這位長期褒貶不一的17世紀中國美術正宗派最后一位大師以極高的評價。

在高居翰他們的不懈努力下,1969年“王翚、王原祁、吳歷——莫爾斯收藏展”在美國開展,掀起了一股對包括王原祁在內的清代畫家研究的熱潮。此后,高居翰還帶領著他的學生潘美安博士發表了一篇名為《王原祁和中國山水畫的形式構成》的論文。文中,高居翰及其弟子以西方的視角全面分析了王原祁所代表的正宗派繪畫風格,并著眼于對王原祁在國內廣為詬病的“仿”形態研究,最終得出了一個國內研究領域從未思索過卻不無道理的結論——王原祁繼承了董其昌自黃公望傳承下來的繪畫形式結構特點并予以了改造,并最終形成了自己乃至婁東派的繪畫風格。高居翰將這種風格冠以“建筑美”一詞。高居翰在繪畫結構方面的探索對發展山水畫抽象性和對美術動力學形式結構的創新方面有著舉足輕重的作用,但是這種探索因為歷史以及大環境的種種原因,最終未能在王原祁身后的幾百年里繼續進行,這是中國美術史的一個遺憾。

/ 高 居 翰 和 他 17 世 紀 的 朋 友 們 /

王原祁直截了當地將自己定位于某單一風格傳統之中,并認定其為最佳的傳統。自此之后,他從未偏離過正軌。真正困難的是,畫家怎樣在這個權威傳統的重擔下,仍能畫出高水準的原創作品。王原祁的確達到了此一境界,然而,他卻也是這一脈傳統中的最后一位大師了。