甘肅“聯村聯戶、為民富民”行動調查

翟同憲+宋圭武+劉雅琴

按照新的扶貧標準,甘肅現有貧困人口1300多萬,占農村人口的80%,主要集中在六盤山區、秦巴山區及藏區的58個貧困縣,貧困程度深、扶貧開發成本高、脫貧難度大。

面對差距和挑戰,甘肅要與全國同步實現小康,必須有超常之舉。2012年2月,甘肅省委決定在全省開展以單位聯系貧困村、干部聯系特困戶為主要內容的“聯村聯戶、為民富民”行動(以下簡稱“雙聯行動”)。一場規模空前的扶貧總攻堅拉開了帷幕。雙聯行動兩年多來,成效怎么樣?干部群眾有何反響?可持續性如何?帶著這些問題,課題組分別進行了跟蹤調查。

務實創新 扶貧攻堅成效顯著

圍繞“六大任務”,緊扣“脫貧增收”這個核心,聯村單位和聯戶干部幫助村民選路子、出點子、謀產業、定計劃,在干部和群眾之間搭起了同心協力“聯心橋”,結出了脫貧致富“聯心果”,產生了力量大凝聚、瓶頸大突破、民心大融合、作風大轉變、農民收入快增長的良好效應。

(一)創新金融扶貧機制,破解制約發展的首要瓶頸。貸款難、擔保難、融資難,是嚴重制約農村經濟發展的“卡脖子”問題,實現脫貧致富,迫切需要強大的金融支持。雙聯行動在破解農村融資難上探索出了一條成功的路子,有效緩解了農村的資金“貧血癥”。

一是探索建立了以“中和農信”、扶貧互助資金、婦女小額信貸、政府金融擔保為主,多種渠道優勢互補的金融扶貧機制。2012年,累計投入各類信貸資金167億元,其中婦女小額擔保貸款新增105億元,受益農戶達26.54萬戶,居全國第一。2013年又繼續擴大小額婦女貸款規模,并新組建600個村級資金互助社,鼓勵支持金融機構積極創辦村鎮銀行,促進農村貸款擔保機構健康運行。

二是省財政與金融部門聯手推行“雙聯惠農貸款”。截至2013年5月底,在全省58個貧困縣都建立了擔保公司,全部發放了雙聯惠農貸款,獲得40.25億元信貸資金扶持。一筆筆扶持資金流向渴求富裕的農民手中,帶給他們一個個撬動奔小康的幸福支點,有力地增強了貧困地區的發展后勁。通渭縣農民楊貴智由衷地說:“以前總覺得在村里辦個企業是比登天還難的事情,現在有了啟動資金,一個個想法都能按部就班地來實現了。”《人民日報》、新華社等國內主流媒體對這一做法進行了多角度宣傳報道,中央電視臺更是稱贊雙聯惠農貸款是“甘肅扶貧新政”。

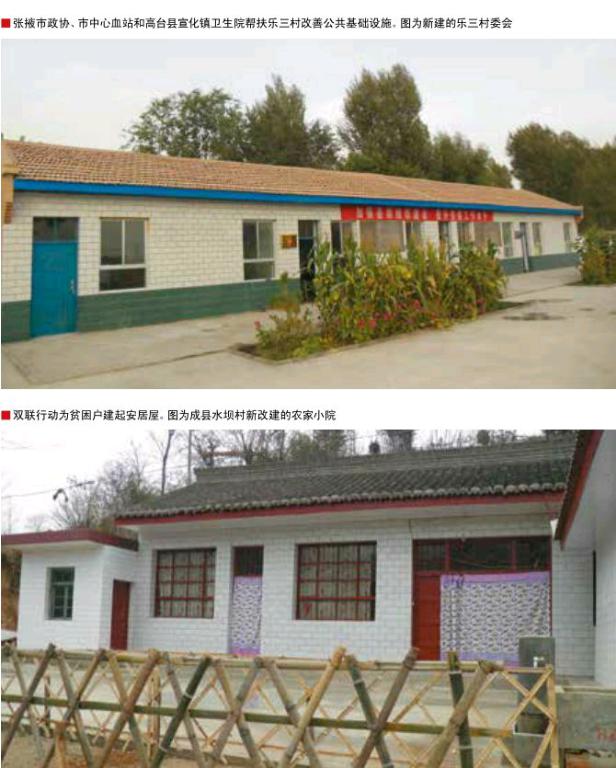

(二)突出重點,集中全力改善農村公共基礎設施。雙聯行動把改善貧困地區基礎設施作為重中之重,有的地方突出解決水利設施,引來了幸福水;有的重點解決出行難,打通了致富路;有的進行小流域綜合治理,平整了萬畝梯田;有的加快農村公共設施建設,建起了安居屋。2012年,甘肅省實施農村公路建設項目1115項7523.3公里,建成通鄉瀝青(水泥)路500公里,完成農村公路通暢工程3000公里。增收致富的“出口路”拓寬了,邊緣地帶的“斷頭路”接通了,一批技術等級高的旅游路和服務新興產業的園區路也新建了起來。

干旱缺水的會寧縣,2013年實施計劃項目211個,其中億元以上項目40個,總投資142億元。截至2013年5月30日,共完成固定資產投資22.9億元,新增有效灌溉面積5000畝,新修梯田5.92萬畝,維修機電井56眼,新修硬化村組道路220多公里,完成農網改造2000戶、各類造林13.26萬畝。山大溝深的東鄉族自治縣投資2.64億元用于毛溝流域綜合開發,成為全縣連片扶貧開發的樣板和展現東鄉民族文化風情的窗口,為貧困山村探索出一條脫貧致富奔小康的新路子。基礎設施的配套和完善,為產業培育、促進農民增收奠定了堅實的物質基礎。

(三)創新發展思路,農民收入快速增長。聯村單位和聯戶干部緊緊圍繞“貧困地區農民人均純收入增幅達到17%以上”這個中心任務,下地頭、入農戶,開展調查研究,與村民共謀發展大計。“種植業打基礎,養殖業鼓腰包”、“項目強村,牛果富民”、“高效農業,加工增值”等一個個符合村情的發展思路在隴原大地持續發酵、發力。與此同時,又通過開展技能培訓、實施“育種工程”、提供市場信息、組織勞務輸轉、引進省外力量結對幫扶等措施,既扶智,又勵志,農民的市場意識、開放意識和依靠科技致富的觀念增強了,自力更生、自我發展的內生動力足了,脫貧致富的路子寬了。

2012年,甘肅農民人均純收入達到4506.7元,比上年增加597元,增長15.3%,增速居全國第四,高于全國農民收入平均增速4.6個百分點。尤其是六盤山區、秦巴山區等地的農民收入增速達到17%以上,超過全省平均增速2個百分點。一些特困村增速更為顯著,如會寧縣鐘家岔村一方面調整種植結構,一方面大力發展養殖業,農民收入當年實現翻番;武山縣北順村大力發展以蔬菜種植為主導的特色產業,2012年農民人均純收入達到5545元,較上年增長70.1%;莊浪縣石陽村確立“牛果富民”的發展思路,果產業和養殖業快速發展,農民人均純收入達到2976元,較上年增加638元,同比增長27%以上。

(四)實施技能培訓和勞動力輸轉全覆蓋,助農斬“窮根”。脫貧要治根,致富先育人。確保農村貧困家庭富余勞動力能夠充分就業,并獲取穩定的工資性收入,是實現脫貧致富的根本途徑。

雙聯行動中,省人社廳牽頭制定了農村貧困家庭技能培訓和勞動力輸轉“兩個全覆蓋”《實施方案》,要求用兩年時間使每一個有受訓意愿的貧困戶勞動者都能得到免費培訓,使受訓的勞動者都能得到職業技能鑒定證書,都能掌握一門致富技能,每個有富余勞動力且有外出務工意愿的農村貧困家庭,至少有一人實現轉移就業。2012年,全省輸轉富余勞動力539.7萬人,創勞務收入590億元。農民的工資性收入呈現快速增長態勢,約占農民收入的40%,實現了“一人外出務工、全家脫貧致富”的目標。以商貿流通為主的臨夏回族自治州,2012年勞務輸轉48.16萬人,完成勞動力技能培訓5.97萬人,實現勞務收入45.45億元。其中,掌握了一技之長、拿到了職業技能資格證書的務工人員平均月工資達到3500元以上。endprint

(五)創新農村基層組織建設,固本強基。圍繞“強組織、增活力、促發展”這個主題,聯村單位從多方面加強農村基層組織建設。

第一,黨員隊伍壯大。按照“堅持標準、保證質量、改善結構、慎重發展”的原則,聯村單位和聯戶干部幫助村黨組織做好發展黨員工作,一大批先進分子被吸收入黨。環縣采取“五抓”措施,推行黨員和入黨積極分子“三優先”(上級精神優先傳達貫徹、重要工作優先通報反饋、重大決策優先征詢意見),發展入黨積極分子1388人,其中幫扶單位幫助發展1120人,2300名入黨積極分子在幫扶單位組織下接受了培訓。

第二,一批能人進入村班子。山丹縣全面推行“能人進村班子”工程,大膽選拔啟用致富能人進入村“兩委”,讓優秀黨員在支部中“唱主角”,讓致富能手在班子中“挑大梁”,能人村干部比例達72.8%。臨洮縣建立了生產技術型、市場中介型、經營管理型、科技創新型四個系列“能人庫”,進入村“兩委”的致富能人,迅速成為促進農村發展、農民增收、農村穩定的主導力量。該縣王家大莊村支部書記曹桂林投資170多萬元用于本村基礎設施建設,又爭取資金8000多萬元,高標準建設了王家大莊物流園。

第三,村班子領導發展的能力顯著提升。會寧縣采取“五個一批”辦法,把那些帶動致富能力強、善于做群眾工作的優秀人才選拔到村支部書記崗位上,優化了村班子結構,增強了村班子的創造力、戰斗力和凝聚力,產生了強大的增收龍頭效應、反哺互動效應、集聚擴張效應、觀念引領效應和形象提升效應。

(六)創新脫貧致富發展模式,典型引領。雙聯行動中,各市州不斷總結推廣好做法、好經驗,探索形成了各具特色的新模式。

一是加快脫貧促進發展模式。涇川縣充分發揮農村“先富人群”的示范引領作用,探索形成了“四個一”互幫互助模式(一個黨員致富戶幫助一個困難黨員、一個產業富裕戶扶持一個貧困農戶、一個協會帶頭人壯大一項增收產業、一個民營企業家幫扶一個特困農戶);通渭縣華川村優化經濟結構,發展特色產業,形成了“協會+企業+科研院所+農戶”模式,馬鈴薯良種繁育、草食畜牧業快速發展;環縣探索總結了“項目支撐、智力幫扶、示范帶動、典型引導、結對共建、支部引領、縣校合作、社會參與”八種幫聯模式,拓寬了幫聯路子;武威市涼州區在“千名農技人員包萬棚活動”基礎上,探索形成了“技術單位領導+首席專家+技術服務組+專業合作組織+農戶”五位一體服務模式,切實解決了農民“不會種、不會養、不會銷”等問題。

二是金融支農模式。為破解農村資金短缺這一最大難題,雙聯行動中省財政與金融部門聯手,用財政資金撬動信貸資金,創造性地推出了“雙聯惠農貸款”、扶貧互助資金、婦女小額信貸等多種資金良性互動的農村新型金融運作模式;莊浪縣石陽村探索推出了政府、銀行、龍頭企業和農戶的“四方聯動”金融支農助農模式,為破解農民貸款難探索出一條新路子。

三是內外結合,結對幫扶模式。首先是跨省結對幫扶,武山縣與福建省南安市締結為友好縣市,會寧縣鐘家岔村、武山縣北順村分別與南安市蓉中村締結為友好共建村,在全省率先探索形成了“東部帶西部、先富帶后富,縣村結對、同奔小康”模式。其次是省內結對幫扶,慶陽市環縣木缽鎮高寨溝村與張掖市甘州區前進村結為幫扶友好村,形成了“一對一”結對幫扶模式。前進村專門委派了20多名技術人員現場指導高寨溝村種植反季節設施瓜菜,為高寨溝村經濟快速發展提供了強有力的技術支撐。

四是農村基層組織建設模式。武山縣北順村探索形成了“服務型黨委+特色型黨支部+產業型黨小組”的黨組織設置模式、“設崗定責+星級管理”的黨員教育管理模式、“村黨委+村委會+村監委”的村級管理運行模式;環縣在發展黨員過程中推行的“雙推四優先”模式(群眾推薦、黨員推薦和上級精神優先向黨員傳達貫徹、重要工作優先向黨員通報、工作進展情況優先向黨員反饋、重大事項決策優先向黨員征詢意見);臨洮縣、山丹縣分別通過吸收能人進村班子而形成的“能人帶動”模式更具特色,成效顯著。

值得注意的問題

匯總調研結果,我們認為以下四個方面的問題值得重視:

第一,行動進展不平衡。由于聯村單位和聯戶干部動員、支配資源的能力不同,占有資源“貧富不均”,導致幫扶效果差別較大。有的村發展很快,有的村則發展緩慢,村干部和群眾覺得不公平,有怨言,幫扶干部也很尷尬。

第二,聯動機制不完善。從縱向看,省市縣鄉四級的責任分工非常明確,但到了村這個層次,就出現了重復交叉、責任不明的問題。調研中,我們在一個村委會看到了兩份版本不同的《XX村小康建設規劃》,原來這個村既是市直機關的聯系點,又是該縣審計局的聯系點,兩家聯村單位都為該村制定了規劃。村干部坦率地說:“聯系單位越多越好。至于規劃,反正也不管用,只能是走一步說一步。”從橫向看,目前聯村單位和聯戶干部都是各自為戰,互相之間缺乏必要的聯系和互助,好的經驗和做法也難以分享。從推進機制看,雙聯行動主要靠自上而下行政推動,運用市場機制動員社會資源明顯不足,尤其在引進省外資源、培育富民產業、開展技能培訓等方面較為突出。

第三,工作水平低層次。一些單位和干部調查研究不夠深入,沒有把聯系點、聯系戶的情況摸透,工作思路不清晰,對幫扶工作缺乏系統考慮和長遠規劃;有的單位不善于創造性開展工作,幫助村民脫貧致富的能力不強;有些干部畏難情緒和懈怠傾向在滋長,處于被動應付狀態。

第四,《規劃》目標與任務、措施不對稱。一些村《小康規劃》提出的目標雖很明確,但實現目標的任務、措施卻不具體。如有村子的《規劃》設定該村2015年第三產業增加值比重達到24%,2020年達到52.15%,但《規劃》中提出的七大任務和保障措施中,幾乎沒有涉及如何發展第三產業。類似這樣的不對稱、機械照套照搬問題,在其它村都普遍存在。endprint

導致上述問題的主要原因,一是思想認識不到位。對雙聯行動的戰略意義認識不足,對實施目的和任務理解不深不透,仍簡單地理解為扶貧濟困,滿足于為貧困村和貧困戶辦一兩件實事、給幾個項目、捐一點錢物,在工作重點的把握上有偏差。二是作風虛浮,工作欠扎實。調研中我們發現,有些聯村單位幫助聯系村制定的規劃和脫貧計劃明顯脫離村情,都是在紙上談兵,成了聾子的耳朵——擺設;有的聯戶干部至今還是“三個一”(到聯系點去了一次、和聯系戶見了一面、與幫扶對象照了一張相);有的聯村單位領導當村干部主動上門“認親”時,竟然以工作忙為由借故走開。這些情況雖是少數,但影響很不好。

階段性新變化和村民的新要求

目前,雙聯行動正由雙向對接轉向實質鏈接,全面展開轉向縱深推進,呈現出階段性新變化,農民和村干部對雙聯行動又有了新的要求。

(一)階段性新變化。

第一,覆蓋面不斷擴展。聯系對象由原來設定的58個貧困縣、8790個貧困村、40多萬特困戶擴展為全省86個縣、15504個貧困村、670656戶貧困戶,而且由農村貧困戶延伸到了城市貧困戶。聯系對象的增加和工作覆蓋面的不斷擴大,給雙聯工作提出了新要求。

第二,幫扶對象的內生動力顯著增強,致富的信心強了、思路活了,由原來的“不會干、不想干、等等看”變為“想辦法、我要干、我能干”。這一變化標志著扶貧攻堅的群眾基礎更加堅實,底氣更足,推動力量更加強大。

第三,扶貧工作重點將逐步轉向以扶植富民產業、助農增收為主的常態化推進。這預示著農民對脫貧致富的需求將更加多樣化,也對聯村單位和聯戶干部的“供給能力”提出了新要求。

第四,隨著農村基礎設施的改善、突出問題的解決和工作重點的轉移,幫扶方式將由過去以“輸血”式的救急救難為主,向以增強“造血”功能為主轉變。這就要求幫扶手段、工作方法必須及時跟進,不斷創新。

(二)村民的新要求。

通過匯總收回的317份有效問卷調查表和座談訪問發現,村民的新要求主要集中在以下六個方面:

1、生產生活條件持續改善,收入快速增長。問卷調查中,77.3%的村民都選擇了這一項,列第一位;在入戶座談中,幾乎全部受訪者都表達了這樣的愿望。

2、提供更務實的指導意見和市場信息。座談中,當問及“當前你們家最急需解決的困難和問題是什么”時,62.9%的農戶要求“提供更務實的指導意見和市場信息”;問卷中,選擇此項的占56.7%。

3、盡快增強自身素質和致富創業能力。座談中,59.8%的農戶都希望縣鄉加強技能培訓,尤其是中年女性的要求更為強烈,她們是家庭主婦不能外出,就想在家就地搞些特色種植和養殖,增加收入。

4、聯戶干部常來常住常聯系。在問卷“您對聯戶干部還有什么新要求”一欄中,84.1%的農戶填寫了“經常過來”、“多住幾天”、“多聯系”這樣的要求。這既是村民內心愿望的真實表達,又是對聯戶干部工作的充分肯定。

5、脫貧規劃和計劃能夠一步一步得到落實。提出這一要求的主要是村干部和黨員,這說明,他們對《規劃》能否落實和雙聯行動的持續性仍然心存疑慮。

6、幫扶政策和幫扶機制進一步完善。表達這一愿望和要求的主要是雙聯行動中變化不大的村。座談中,村干部和村民普遍反映:“別的聯村單位和聯戶干部有本事、能辦事,村民受益很明顯。相比之下,我們村還是依然如故。”所以,他們迫切希望進一步完善幫扶機制。這實際上給雙聯行動提出了如何均衡配置、優化整合幫聯資源的問題。

相關建議

持續推進雙聯行動,必須積極探索與扶貧開發深度融合的制度機制,更加注重務實創新,動員各方面的資源和力量,加快扶貧攻堅進程。

第一,深入調研,切實搞清農戶和村社出現的新需求新動向,為健全機制、完善措施、優化資源配置提供決策依據。

第二,把解決突出問題與謀劃長遠發展相結合、發揮幫扶作用和激活內生動力相結合,修訂完善脫貧規劃,使之更加符合地方實情、符合經濟規律、符合全面小康要求。

第三,抓住產業富民這個根本。著力培育勞動密集型產業和特色富民產業,發展勞務經濟,做到每村都有一個主導產業、每戶都有一個致富門路,確保貧困地區農民收入增速達到17%以上,實現五年翻番。

第四,創新扶貧攻堅聯動機制。甘肅情況特殊,與全國同步小康異常艱巨。要在已有結對幫扶機制基礎上,特別注重兩個方面:一是運用市場手段,創新橫向聯動機制,以期在更大范圍內動員社會力量,引進省外乃至國際扶貧組織等資源要素;二是優化整合省內幫扶資源,適當歸并聯村單位,加強內部協作,探索完善雙聯行動與扶貧開發深度融合的常態化工作機制。

第五,強化干部培訓。鑒于40多萬聯戶干部中,相當一部分對農村經濟不熟悉,缺乏基層工作經驗,建議結合群眾路線教育實踐活動,依托省市縣三級黨校、行政學院(校)、農村現代遠程教育網絡等陣地,對聯戶干部進行宗旨意識教育、專門的農村經濟知識和涉農政策培訓,提高其宣傳政策、運用政策和做群眾工作的能力。

第六,強化農民培訓。堅持政府主導、農民主體、分類培訓,引入市場機制,整合培訓資源,圍繞構建新型農業經營體系,突出針對性和實效性,扶智、增技和勵志同步,增強其自主發展能力。endprint