裝備制造業產業集群發展模式探索

劉 龍 ,宋 丹

(1.遼寧大學 經濟學院,遼寧 沈陽 110036;2.沈陽工學院 經濟與管理學院,遼寧 沈陽 113122;3.遼寧省信息中心,遼寧 沈陽 110002)

一、中國裝備制造業產業集群的發展現狀

近年來,世界各地的經濟發展呈現出一種極不均衡的狀態,各種經濟資源集中發展的趨勢非常明顯,在各地經濟發展過程中,許多產業的資本、勞動、技術以及企業家等要素逐漸開始向某一地區集中,大量相互關聯的企業和經濟組織融合在一起,形成具有成熟內部組織結構的整體,這就是產業集聚現象,而產業集聚的結果就會形成產業集群[1]。這種將勞動、資本、技術等要素融為一體的產業集群具有集約化和高效化的特征,能夠像磁場一樣吸引相關的組織要素,并由此產生較強的輻射作用,變成一個區域經濟發展的原動力。產業集群發展已經成為目前區域發展的重要手段,無論是發達國家還是發展中國家,都非常重視產業集群對經濟發展的作用。產業集群的發展情況已經被認為是考察一個國家、地區經濟發展水平的重要衡量標準。隨著我國經濟體質改革的不斷推進,產業集群的發展也成為我國經濟發展中的重要著眼點,在我國東南沿海很多經濟發達地區依靠發展各種產業集群已經獲得了顯著的經濟效益。

(一)產業集群是經濟發展的重要推動力

從目前全球經濟發展的大趨勢看,產業集群的發展已經成為推動經濟發展的一種最為常見的模式,各主要國家和地區最具競爭力的產業大多都是采用產業集群的發展模式。世界各國都有代表性的產業集群,而這些產業集群也成為了這些國家經濟發展的主要推動力量。目前,世界上的發達國家幾乎都有世界知名的產業集群,而這些產業集群都代表了在相關領域的最高水平,也是這個國家最具競爭力的領域[2]。比如,美國的硅谷、印度的班加羅爾、日本的豐田汽車城,這些幾乎都代表了這些國家該產業發展的最高水平。產業集群的發展幾乎已經成為某些國家經濟發展的名片,越來越多的國家已經開始將發展產業集群作為國家國際競爭力提升的重要手段和突破口,把發展產業集群作為國家最重要的發展戰略。

盡管,目前我國的產業集群發展與世界發達國家的產業集群相比還有一定的差距,還沒有真正形成具有極強競爭力的產業集群。但是,我國大量產業集群發展的實踐表明,產業集群也將逐漸成為主導我國經濟發展的一種重要的產業組織形式,產業集群將對我國區域的經濟發展和產業競爭力的提高起到積極的推動作用[3]。比如,廣東東莞電子信息產品產業集群、江蘇常熟服裝產業集群、浙江義烏小商品產業集群、北京海淀區IT產業集群、遼寧沈陽的機床及機械產業集群等都在當地的經濟發展中起到了巨大的推動作用,各類產業集群的發展已成為我國區域經濟發展的主要驅動力。

(二)裝備制造業集群化發展成為我國區域經濟發展的主導

裝備制造業是國家重要的基礎性產業,它能夠為國家經濟建設提供必要的物資技術條件,裝備制造業的發展水平能夠很好地反映國家整體的國際競爭力,而裝備制造業的發展水平又在很大程度上取決于裝備制造業產集群的發展水平,因此,裝備制造業集群的發展也在某種程度上代表著一個國家的工業發展水平。裝備制造業普遍具有產業規模大、產業鏈長的特點,因此,裝備制造產業的發展比較適合采用產業集群的模式。近年來,我國裝備制造業產業集群的發展取得了很大的進步,集群式發展應成為裝備制造業提高競爭力水平的的主要手段[4]。目前,我國裝備制造業產業集群大多集中在三個主要的區域:珠三角地區、長三角地區和東北地區。改革開發以后,我國的裝備制造業產業集群的建設迅猛發展,隨著國家相關產業政策的扶持力度的加大,使得東部沿海地區的裝備制造業迅速發展,珠三角和長三角地區裝備制造業產業集群發展較好,而東北地區裝備制造業盡管也取得了一定的進步,但在全國總體的位置卻在下滑,盡管如此,這三個地區仍然構成了我國裝備制造業產業集群發展最好的地區。從我國裝備制造業產業集群的區域分布情況看,裝備制造業產業集群幾乎都是集中在東部沿海地區的珠三角和長三角地區,還有部分集中在東北地區,而這些地區都是我國經濟發展最快也是經濟最發達的地區,這在一定程度說明地區經濟的發展需要有裝備制造產業的相配合,因此,裝備制造產業集群的發展對于一個地區的經濟發展有著極其重要的意義,甚至可以主導區域經濟的發展[5]。

二、發達國家典型裝備制造業產業集群發展模式

(一)美國裝備制造業產業集群

美國裝備制造業產業集群主要集中在美國東北部地區由波特蘭、巴爾的摩、圣路易斯和格林灣,四個地區組成一個近乎四邊形的區域之內,雖然這一地區的面積只占全國總面積的8%左右,卻集中了美國50%以上的裝備制造業。最早在20世紀20年代的時候,底特律地區汽車產業集群就已經形成了。汽車的主要制造企業和零部件供應企業主要集中在密歇根地區,這一產業集群如今又開始逐漸往南延伸到印第安納、肯塔基和田納西等地區,一直延伸到到阿拉巴馬州北部地區,所有這些集群區域被稱為“汽車走廊(Auto Alley)”,汽車產業集群又以底特律附近地區發展得最好,競爭力也最強。另外,美國航空企業主要集中在在堪薩斯州,美國的飛機設備與設計產業、金屬加工產業等主要集中在西雅圖地區。

美國裝備制造業產業集群特征可以總結為:產業定位明確,產業集中度高,集群發展的支持系統發達,集群的發展環境一流,通過產業集群內企業間的競爭與合作,提高整個集群的競爭力,形成產業發展優勢。美國裝備制造業產業集群的形成是一個復雜、系統性的過程,有許多方法和經驗值得我們借鑒。

一是美國裝備制造業產業集群主要采用“中心—外圍”產業集群結構。這一產業集群結構是由大量的相關中小型企業圍繞在一個或幾個大型制造企業周圍,其中那些大企業處于中心地位,各中小企業一般主要是按照它們的要求,為大企業加工、生產某種產品的零部件或完成其他相關配套工作,同時這些中小企業又能夠獨立地生產運作,獲得自身的進步和發展。二是政府有針對性地為裝備制造業產業集群發展提供援助。例如,在美國加州地區就專門成立了一個“加州經濟戰略小組”,主要負責制定地區經濟產業發展戰略實施。

(二)德國裝備制造業產業集群

德國作為歐洲最主要國家,其最主要的經濟支柱就是工業,工業對德國經濟的發展起到了至關重要的推動作用。德國傳統的鋼鐵、紡織機械、造船、采煤等工業已經逐漸淪為夕陽產業。汽車、機械裝備制造、電氣工程等產業集群是目前德國經濟的支柱,總產值能夠占到國內總產值的30%左右,這些產品在國際市場上的競爭力也非常強,產業的聚集程度也非常高。德國的機械和汽車這兩個產業在出口中仍然占據著主導的地位,在工業出口總額中分別占28%和17%左右。本文以德國的西南部巴登一符滕堡地區裝備制造產業集群為例介紹德國產業集群發展的特點。

巴登一符滕堡地區裝備制造產業主要集中在專用機械、汽車及零部件供應商、電子機械和電子等生產制造方面。該區域內的裝備制造企業主要是以中小企業為主,企業員工數量在50-1000人之間,這類企業能夠占區域內企業數量的90%以上,這些中小裝備制造企業雇用的勞動力數量能夠占區域雇傭的勞動力總量的60%左右。這一區域產業集群發展的主要秘訣是:區域內集群網絡的形成,這一網絡不僅體現為企業之間(大企業與小企業、小企業與小企業)的相互關系網絡,還體現為由當地教育(大學)機構、科研機構、行業協會、政府等組成的區域網絡,這些網絡的形成都對區域產業集群的發展起著深遠的意義。區域內的產業集群網絡節點主要包括:一是教育(大學)機構、科研機構。巴登一符滕堡地區有德國很多世界知名大學和很多主要從事基礎和應用性研究的科研機構。這些大學和科研機構單位大多傾向于與當地中小裝備制造企業合作,它們會經常與企業進行信息、技術、成果和服務等方面的交流。二是各類的行業協會。本地的企業協會或行業協會,在促進溝通與合作關系方面為集群內企業提供各種服務,使會員企業能夠經常在技術研究和產品、市場開發方面進行交流和合作,提高企業的創新能力。三是區域政府。區域政府在當地中小裝備制造企業的發展過程起著必要的引導作用。比如地方政府經常制定促進產業集群發展的政策和規定,在政策、技術和信息等方面積極扶持那些專業化的中小裝備制造業企業發展,并在提高本地教育、科研、基礎研究、技術應用水平等方面發揮作用。

三、我國典型裝備制造業產業集群發展模式——大連瓦軸產業集群模式

大連瓦房店是我國軸承工業的發祥地,被譽為我國“軸承之都”,產業集群內擁有軸承生產配套企業700多家,大型軸承企業集團8家,集群涵蓋了9大類型的產品系列,產品不僅在國內市場占有率高,而且還出口到80多個國家及地區。

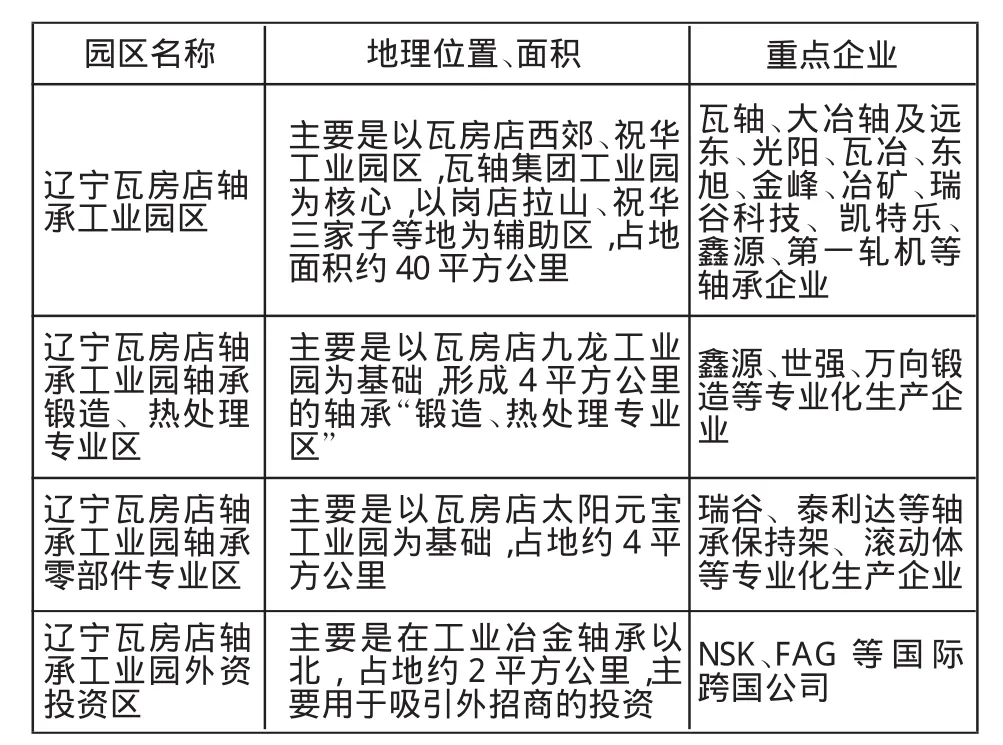

瓦房店見證了中國軸承工業發展的歷史。經過不懈的努力,瓦房店產業集群已經建立起產業布局合理、軸承產品門類齊全、各類大中小型軸承企業并存非常完整的軸承工業體系。瓦軸集群按照不同的功能定位和產品生產的需要共分為四個工業園區(表1)。瓦軸集群在技術創新方面也取得了巨大的成果,瓦軸集群先后在16個國家承擔了重大技術裝備領域配套軸承國產化項目,自主研發了具有獨立知識產權高新技術軸承產品2000多種。最近幾年大連瓦抽共獲得國家專利400多項,其中屬于發明專利項目120多項,實用新型項目專利280多項,專利總數是2006年以前申請專利總量的3倍多。瓦軸集群中先后有14家企業被國家評為高新技術企業,有1家企業獲得省級企業技術中心稱號,7家企業獲得了大連市企業技術中心稱號。

表1 經濟政策走向[J].國際經濟瓦軸產業集群的產業布局

大連瓦軸產業集群成功的經驗主要有以下幾個方面:一是瓦軸集群發揮了龍頭企業帶動作用。瓦軸產業集群的發展主要是通過龍頭企業帶動相關產業發展,中小企業依附于龍頭企業嵌入軸承產業價值鏈的方式形成的。通過龍頭企業的帶動作用和技術擴散作用,這些中小企業也得到了很好的發展,在產品質量、配套生產能力、技術研發和創新能力等方面都得到了提高,形成了以瓦軸集團為核心、技術創新為推動力、大中小型軸承生產和配套企業共存協調發展的瓦軸產業集群模式。二是發揮了瓦軸產業的集聚優勢。瓦軸產業集群主要依靠集群內八個最重要企業集團的帶動,軸承行業形成了明顯的產業集聚態勢,有效地發揮了產業集群效應,企業與企業之間形成了較好的分工協作關系,形成了瓦軸產業集群發展的良好態勢。三是瓦軸集群在人才、技術方面的優勢。集群周邊擁有大學22所,其中很多都是國家重點理工類的大學,教育科研能力強,不僅能夠為之提供優秀的畢業生,還能夠為軸承產業工人提供各種培訓服務。可以通過不斷學習這些先進的軸承企業的先進生產模式和技術等,再逐步進行本土化發展,進而形成瓦房店軸承產業人才技術優勢。四是瓦軸集群發展得益于政府在發展中扮演的角色。在瓦軸產業集群的發展中,當地政府給予了極大的重視,在產業發展政策、資金、土地等方面都給與很大的支持。

四、國內外裝備制造業產業集群發展的經驗與啟示

首先,裝備制造業產業集群是建立在一定的客觀條件下的,應該避免廣泛化,要符合地區的自然、資源、人口、技術設施等條件。國外大多數裝備制造業產業集群產生和發展的初期是自然形成的,并非人為發展和建立的結果,國際上知名的裝備制造業產業集群一般都經歷了很長的發展時期,歷經了很多個發展的階段,通過市場競爭和企業自身發展一點點的衍生與集聚自發形成的。影響裝備制造業產業集群發展的因素,除了市場和企業自身之外,還取決于裝備制造產品消費者的偏好以及其對產品的要求。

其次,市場競爭是裝備制造產業集群形成和發展的重要影響因素,也是產業集群保持競爭力和創新能力的重要保障。各國裝備制造產業集群發展實踐表明,越是激烈的市場競爭越能夠促進產業集群發展壯大,也是產業集群提高國際競爭力的重要手段和保障。有一些經濟學觀點認為,市場競爭激烈會導致資源過度消耗,會阻礙產業集群的發展,大型的產業集群不需要市場的競爭對手,裝備制造產業集群應以規模經濟來求得發展等,但是通過對發達國家裝備制造產業集群發展實踐進行分析發現,那些具有國際競爭力的裝備制造業產業集群幾乎都是在經過國內和國際市場激烈競爭后才逐漸發展起來的,如美國的醫療器械集群、汽車產業集群,德國的機械裝備制造產業集群,日本、韓國的汽車、鋼鐵產業集群等。

最后,政府對裝備制造業產業集群的發展要進行引導,但又不能“拔苗助長”。從國內外裝備制造產業集群的發展實踐可以發現,集群競爭力和創新能力提高的主體是企業,而不是政府。政府的產業政策對裝備制造業產業集群發展的確能夠起到促進的作用,但是如果政府管理一旦“越位”又會對集群的發展產生阻礙。政府應該做的是通過一定的政策影響企業周邊的環境,或是為企業提供所需要的條件及資源。成功的產業政策應該是既為企業打造一個良好的發展環境,又不會介入到裝備制造產業市場競爭中去。

[1]劉曦.發達國家裝備制造業發展特點及經驗啟示[J].特區經濟,2011(10):91-93.

[2]趙龍文,馮小寧.基于“第三意大利”的廣東服裝產業集群發展模式研究[J].科技管理研究,2010(9):182-183.

[3]鄭彥.產業集群組織模式與集群內企業合作創新的互動機制研究[J].經濟經緯,2006(1):35-37.

[4]俞培果.促進以科學為基礎的產業集群發展[J].西南科技大學學報,2009(12):6-12.

[5]王國躍,李海海.我國裝備制造業產業集群發展模式及對策[J].經濟縱橫,2008(12):71-73.

【責任編輯 李 菁】