移動互聯網時代電信運營商創新策略研究

北京郵電大學 北京 100876

1 移動互聯網帶來顛覆性創新

1.1 傳統通信業務被移動互聯網應用替代

電信運營商的傳統核心業務如話音業務、短信業務等正在受到顛覆性創新的威脅,QQ、微信等移動互聯網應用憑借價格優勢,正在逐步侵蝕傳統通信市場。另外,隨著VoIP技術的不斷成熟,基于VoIP技術的產品質量逐漸提高,移動互聯網應用獲得傳統通信業務主流用戶的青睞是大勢所趨。

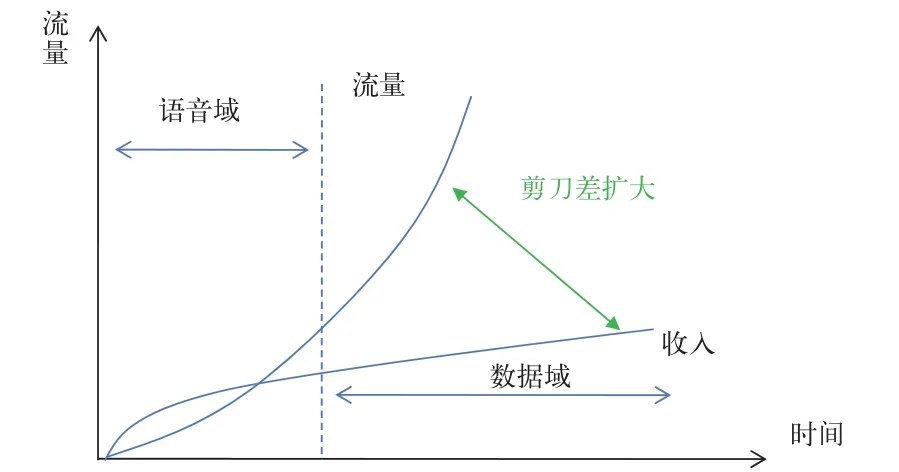

1.2 電信運營商面臨增量不增收的威脅

移動互聯網應用的普及使得網絡流量產生指數型增長。然而,網絡的價值卻被嚴重低估,流量和收入的剪刀差持續擴大,如圖1所示。根據相關統計數據顯示,2010年以來我國通信市場移動數據流量超過移動話音流量。雖然三大運營商競相推出“流量經營”的市場策略,但是流量收入仍不到移動話音收入的1/4[1]。

圖1 量收剪刀差示意圖

1.3 傳統業務模式逐步被OTT替代

隨著通信技術的演進,傳統的經營移動通信增值業務的商業模式逐漸被打破。OTT改變了供求關系,對運營商管道價值帶來影響,導致出現管道價值萎縮,使通信服務出現供過于求的狀況。同時,OTT能提供可替代的同質化服務,以形式靈活、內容多樣、部署快速等特點得到了用戶的青睞,使用戶發生轉移。OTT通過社交強化與用戶的聯系,導致電信運營商與用戶聯系弱化,以至于電信運營商被淪為物理管道,逐步被邊緣化,遠離產業鏈價值核心,價值被壓縮。

2 移動互聯網的特點及發展趨勢

2.1 移動互聯網時代即將來臨,市場潛力巨大

根據Business Insider的統計,截至2013年,移動設備的出貨量是PC的兩倍,平板電腦的銷量在未來2~3年內將超過PC。美國及歐洲主要市場,智能手機滲透率已超50%。各種跡象表明,移動互聯網將對未來生活、工作與思維產生巨大影響[2]。

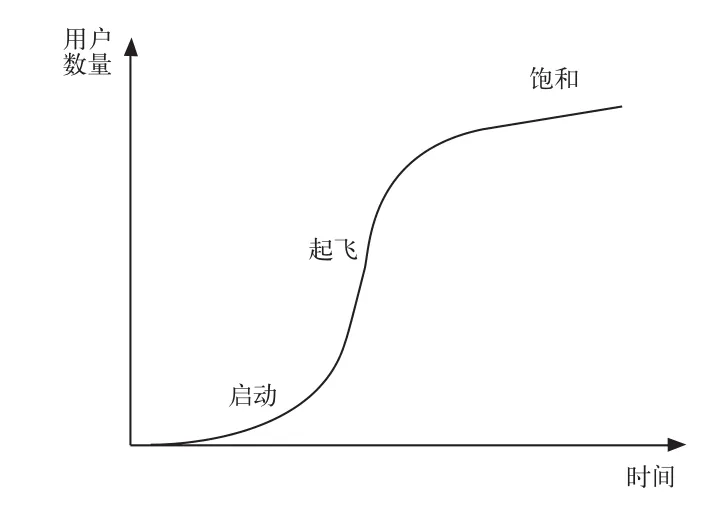

正反饋效應在移動互聯網中表現得非常明顯,正反饋可以使強者更強,當然也可以使弱者更弱。歷史上我們多次看到新技術產生的市場以S型經過三個階段:啟動時是平坦的;然后正反饋使其在起飛階段迅速上升;接著再趨向平穩。移動互聯網已經進入起飛階段,未來幾年是移動互聯網發展的黃金機遇期,如圖2所示。

圖2 移動互聯網市場發展示意圖

2.2 移動互聯網具有明顯的分層經營特點,且有相互滲透的趨勢

與固定互聯網類似,移動互聯網呈現出明顯的分層經營特點。移動互聯網主要可以分為兩個層面,一個層面包含了終端、網絡、平臺,另一個層面主要是應用,如圖3所示。移動互聯網具有強烈的木桶效應,每個層面都在移動互聯網的發展過程中起到重要作用,缺一不可。

圖3 移動互聯網分層經營模型

企業在不同層面相互滲透,價值主體多元化。蘋果模式、Google手機聯盟(Open Handset Alliance)等在線軟件商店都使移動互聯網發生了質的變化。由此可以看出,行業巨頭已表現出由終端領域向平臺領域、平臺領域向應用領域相互滲透的特點。

2.3 移動互聯網應用趨于小眾化、分散化,開發商數量眾多

與固定互聯網相似,移動互聯網的應用呈現出小眾化、分散化的趨勢。市場不斷細分,不同客戶有各自需要的應用,移動互聯網將秉承固定互聯網時代開放、創新的精神,應用程序領域將有數量眾多的程序開發商,這些應用程序開發商具有規模小、體制靈活、創新能力強的特點。

2.4 OTT產業融合是大勢所趨

隨著4G LTE的到來,電信運營商的“管道化”趨勢會進一步加劇,從而被動地成為推動互聯網OTT業務發展的推手,從這個意義上來說,電信運營商正陷入一種“囚徒困境”。

為走出這種困境,電信運營商和OTT業務商之間必然會尋求一種制衡共存的關系,擁抱OTT而非排斥OTT,通過互聯網的思維來做流量經營及電信業務,逐步推進傳統電信業務的OTT化,為客戶推出更多、更有價值和吸引力的OTT業務。只有這樣,傳統電信運營商才有可能在移動互聯網時代生存下來,未來,OTT服務商與電信運營商之間的清晰界線終將消失,產業融合是大勢所趨。

3 電信運營商的創新策略

3.1 轉變創新模式,實踐開放式創新

解決電信運營商困境的出路在于創新,運營商應該探索新的商業模式、降低運營成本、提升企業競爭力、減小量收剪刀差。以往的封閉式創新模式已經不適合現在的商業環境。2003年,哈佛學者亨利?切薩布魯夫提出開放式的創新概念,認為開放式創新是有目的利用知識的流入與流出來加速創新,并且通過內部和外部渠道市場化來實現新價值的活動。開放式創新意味著企業由封閉的邊界轉變為開放的邊界,不斷與外部環境進行信息、知識、技術的交換。通過有效整合企業內外部資源,形成龐大的創新網絡,提高企業的創新績效。眾多學者通過實證研究證明,創新績效與創新來源的深度和廣度成倒U型關系,即隨著創新來源的深度和廣度增加,創新績效逐漸增加,上升到最高點后,隨著創新來源的深度和廣度繼續增加,創新績效逐漸下降;因此,需要企業適當掌握開放的程度,既不能過于封閉,也不能開放過度[3]。

由于通信行業長期處于產業鏈的核心,具有自然壟斷的特點,而且通信網絡運營要求極高的安全性,不容許出現差錯,因此,多年來電信運營商形成了獨特的企業文化。具體表現為:第一,電信運營商企業文化偏向封閉,與外界互動較少,多為產業鏈相關環節廠商主動進行交流,遠未做到主動搜尋外界創新源;第二,形成了等級森嚴的管理體系,員工完全處于被動、服從式的管理環境,其創新潛力尚未得到激發;第三,由于通信網絡高安全性的要求,也成為企業員工沒有動力承擔創新風險的重要因素之一。

但是,從上文可以看出,企業的經營環境發生了巨大變化,如果電信運營商仍然墨守成規,不進行改變,必然面臨被市場淘汰的風險。在移動互聯網時代,電信運營商實施開放式創新,結合OTT以開放的理念借助外部資源和創新成果來開發新產品、提升競爭力。盡可能多與電信產業相關利益者進行互動,增加創新來源廣度和深度,提升創新績效。

3.2 實施商業模式創新

電信運營商務必了解移動互聯網行業的內在發展規律,同時結合自身的特點,制定移動互聯網策略。通過上文分析,移動互聯網具有分層經營、應用小眾化、分散化等特點。電信運營業具有明顯的規模經濟性、范圍經濟性。而且三大電信運營商均為特大型國有企業,在運營管理方面具有大企業的特點[4]。

筆者認為分層經營的四個層面中基礎網絡層是電信運營商賴以生存的根本。同樣的比特對于不同的消費者而言具有不同的價值。電信運營商需要通過網絡的“智能化”,做到用戶/業務可感知、可區分,網絡可控可管。按照客戶價值提供不同級別、不同質量的差異化服務。用互聯網的思維經營通信網絡,探索后向收費盈利模式。

在立足于基礎網絡的同時,可以向平臺領域滲透,利用范圍經濟的優勢,可以研發手機操作系統,建立支付平臺、M2M平臺、認證平臺等等。聯發科對于手機行業的貢獻,在于研發了一個相對標準的手機平臺,手機廠商經過簡單的加工,生產出花樣繁多的“山寨機”。電信運營商的發展思路也可以借鑒聯發科的模式,探索B2B的經營方式,為移動互聯網的服務提供商和應用程序開發商提供服務,推動移動互聯網業務創新。

電信運營商的企業制度和企業文化以及全程全網、集中化、層級制的運營特點決定了其提供符合規模經濟和范圍經濟的運營能力以及在提供通用性和共享性服務能力方面具有優勢。但是電信運營商在提供長尾型、個性化、靈活性服務方面不具備優勢,而這方面的能力恰好是眾多創新型公司的優勢;因此,電信運營商應該慎重涉足應用層面[5]。

3.3 實施合作模式創新

對于移動互聯網而言,將繼續秉承互聯網開放的精神。在移動互聯網時代,電信運營商應該開放網絡能力,與合作伙伴合作共贏,共同做大移動互聯網市場,共同分享移動互聯網時代的繁榮。

電信運營商可以通過正式的合作協議、研討會、論壇等方式與合作伙伴進行正式的、非正式的交流互動,從而實現知識共享、資源互補。在彼此的互動過程中,必然會產生大量新應用,并為電信運營商帶來更多流量,推動移動互聯網快速發展。

3.4 通過合理的利潤分配模式激發創新

對于移動互聯網生態系統中的物種來說,只有建立合理的價值分配模式,才會激發各物種的積極性,產生豐富的應用。日本NTT docomo采用讓應用程序開發商享有大部分收益的策略,激發了軟件開發商的積極性,這些開發商開發出內容豐富的應用,從而在移動互聯網業位居世界前列。合理的商務模式可以刺激更多的合作伙伴加入到移動互聯網行業中,并產生創新的激勵。

3.5 優化內部組織吸納外部創新

移動互聯網時代重要的特點之一就是需要四個經營領域的協同,因此,調整組織結構成為適應新時代要求的必然選擇,新的組織結構應該使電信運營商能夠積極與相關利益者合作,處理好與第三方的這種關系。電信運營商應該考慮設立專門的部門,負責與第三方進行合作。該部門對外是合作伙伴的接口,對內為其他部門提供信息服務。

為了使企業能夠積極吸納外部創新源,在調整組織結構的同時,還需要將互聯網精神引入到電信運營商內部,建立一種鼓勵辯論的公司文化,促進組織內部知識共享,通過SECI(知識轉化的四種基本模型)的過程,實現創新的產生。

同時,公司內部需要培養系統思維能力。移動互聯網行業是一個復雜的生態系統,表面的變化往往源于深層次的原因;因此,要求公司員工不應僅僅關注傳統通信層面,還應進一步關注產業政策、互聯網企業動態、消費者信息消費需求等外界生態環境的變化。

4 結論

綜上所述,移動互聯網市場廣闊,電信運營商面臨著大量的機遇與挑戰,掌握移動互聯網的發展規律并結合OTT特點制定創新策略是電信運營商能否在移動互聯網時代爭取有利地位的關鍵。

參考文獻

[1] 吳鋼.移動互聯網時代電信運營商的商業模式-能力開放[J].信息通信技術,2011,5(1):24-28

[2] Laursen K,Salter A.Open for innovation:The role of openness in explaining innovation performance among U.K.manufacturing firms[J].Strategic Management Journal,2006(27):131-150

[3] Chesbrough H W.Open Innovation:The New Imperative for Creating and Prof i ting from Technology[M].Harvard Business School Press,2003

[4] 周立群,劉根節.由封閉式創新向開放式創新的轉變[J].經濟學家,2012(6):53

[5] 劉立.我國電信業價值鏈與電信企業運營模式演進的實證研究[J].管理世界,2006(6):85-91