重新審視“平均速度”與“平均速率”

趙小兵

(貴州省黃平縣民族中學,貴州 黃平 556100)

1 問題提出

人教版(2010年版)高中物理必修1教材中關于平均速度的定義是這樣的:一般說來,物體在某段時間內,運動的快慢不一定是時時一樣的,所以由求得的速度,表示的只是物體在時間間隔Δt內的平均快慢程度,稱為平均速度.它粗略地描述了物體的運動快慢.而關于平均速率的定義是沒有的.

我們來看這樣的問題:運動員沿400m圓形跑道,跑了一周回到出發點,所用時間為80s.這段時間內運動員的平均速度是多少?平均速度是:0m/s.學生難以理解運動員明明是運動的,他的平均速度怎么會是0m/s呢?

2 問題剖析

在物理學中我們把物體相對于另一物體(參考系)位置的變化稱為運動,而描述物體位置變化的物理量是位移Δx.從平均速度的定義來看,平均速度應描述的是物體位移的變化快慢或物體位置的變化快慢而非物體運動的快慢.當然在物體做單方向直線運動的這種特殊情況下,平均速度是可以用來描述物體的運動快慢的.但當物體做往返直線運動或做曲線運動時,若硬要用平均速度來描述物體的運動快慢便讓人難以理解.運動員沿跑道跑了一周回到出發點,因其位置最終并未發生改變,他發生的位移Δx=0m,則其v速度=0m/s.即從最終的結果上來看運動員的位置并未發生改變,其位置的變化快慢為0.但從過程上來看運動員通過這段路程的過程中是有運動快慢的,所以要描述物體的運動快慢應該從物體在一定時間內(或單位時間內)通過的路程的多少來考慮.平均速率定義為才是描述物體平均運動快慢的物理量.在上述問題中運動員的這樣上述問題中運動員運動快慢的問題也就迎刃而解.教材中關于平均速度概念的界定是較模糊的,教學中應該結合日常生活實際問題來明確此概念.

3 “平均速度”和“平均速率”概念的科學定義與日常生活中定義的錯位

v速度=,這兩個概念的科學定義是明確的,而在日常生活中只談“速度”不談“速率”,這樣在日常生活中就有,也就導致了“平均速度”和“平均速率”概念的科學定義與日常生活中定義的錯位.

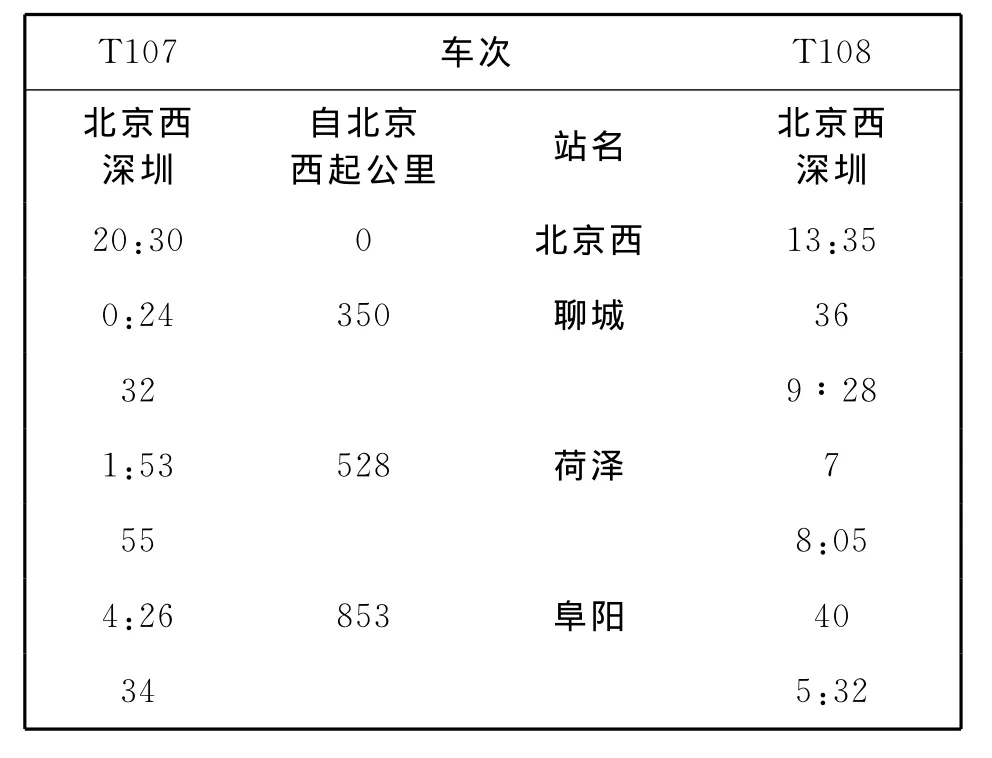

下面我們來看看人教版必修1教材第14頁第4題:表1是京九鐵路北京西站至深圳某一車次運行的時刻表,設火車在每一車站都能準點到達,準點開出.

表1

(1)T107次列車由北京西站開出直至到達聊城站,運行的平均速度是多少?

(2)T107次列車由聊城站開出直至到達菏澤站,運行的平均速度是多少?

(3)T108次列車在9時30分的瞬時速度是多少?

列車時刻表中兩地之間的里程指的是兩地之間列車軌道的長度,這是列車所通過的路程而絕非是列車發生的位移.在該題的(1)、(2)問中“運行的平均速度”是多少,顯然不是指科學定義的“平均速度”,這里使用的是與日常生活中“平均速度”涵義相同的詞語,其實質是指科學定義的“平均速率”,而,所以在教學中不但要注意區分“平均速度”與“平均速率”的科學定義,更要注意它們在日常生活中可以互用的這種錯位現象.