加快轉變政府職能,服務轉方式、調結構、惠民生(一)

朱曉俊+趙秀清+康磊+閆瑞芳

【編者按】十八大報告指出,以科學發展為主題,以加快轉變經濟發展方式為主線,是關系我國發展全局的戰略抉擇。

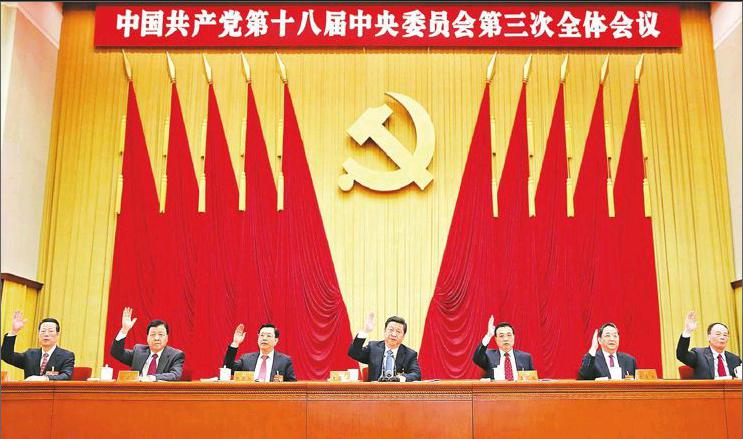

加快轉方式調結構惠民生,是“8337”發展思路的出發點和落腳點。黨的十八屆三中全會指出,科學的宏觀調控,有效的政府治理,是發揮社會主義市場經濟體制優越性的內在要求。

基于我區轉方式、調結構、惠民生面臨的突出任務,如何理順政府與市場、政府投資與民間投資以及經濟發展與社會民生之間的關系,政府在服務轉方式調結構惠民生應選擇怎樣的路徑,內蒙古自治區發展研究中心對此進行了專題研究,本刊將分三期刊載研究成果。

十八大報告指出,以科學發展為主題,以加快轉變經濟發展方式為主線,是關系我國發展全局的戰略抉擇。推進經濟結構戰略性調整,是加快轉變經濟發展方式的主攻方向。提高人民物質文化生活水平,是改革開放和社會主義現代化建設的根本目的。加快轉方式、調結構、惠民生,也是“8337”發展思路的出發點和落腳點。黨的十八屆三中全會指出,科學的宏觀調控,有效的政府治理,是發揮社會主義市場經濟體制優越性的內在要求。服從和服務于內蒙古經濟社會發展大局,加快轉方式、調結構、惠民生,必須從推進國家治理能力現代化的高度,加快轉變和全面正確履行政府職能。

一、我區轉方式、調結構、惠民生的實踐和成效

近年來,自治區采取積極措施,把轉變政府職能作為轉方式調結構惠民生的重要任務,大力推進行政管理體制改革,著力調整產業結構,優化能礦資源配置,實施民生優先戰略,取得了積極成效。

(一)調整結構,提升產業水平

2010年,內蒙古提出著眼未來,培育和打造一批支柱產業,促進資源型產業和非資源型產業協調,為經濟保持持續健康發展提供堅實的產業支撐,并出臺《關于承接產業轉移發展非資源型產業構建多元發展、多極支撐工業體系的指導意見》,鼓勵在化工、冶金、新型建材等7個非資源型產業打造特色產業集群。近年來,我區資源型產業延伸、升級步伐加快,非資源產業比重逐步提高,“一煤獨大”的產業結構正逐步改變。2012年我區戰略性新興產業增加值達到918.6億元,占工業增加值的比重達到11.5%。自治區政府相繼出臺《進一步加快服務業發展的若干政策》、《關于進一步加快金融業發展的若干意見》,研究制定《內蒙古自治區關于加快推進服務業集聚區建設的指導意見》,促進了全區服務業平穩發展。2012年,第三產業實現增加值達到5508.44億元;完成投資5821.8億元,占全社會固定資產投資的比重達到44%,比2010年提高4.7個百分點。以金融、旅游、信息服務、會展、文化產業為代表的新興服務業已成為我區服務業發展的新亮點。

(二)優化配置,提高能礦資源市場化水平

2010年,自治區開征了煤炭價格調節基金,為資源開發的合理補償、礦區生態保護恢復等進行了初步探索。2013年,自治區大力推進資源配置市場化改革,探索建立能源開發項目開發權市場化機制,制定礦產資源有償使用制度改革方案。制定電力市場建設實施方案及大用戶直供電改革方案,加快推進大用戶直供電改革試點,電力交易范圍繼續擴大,全區共有31家發電企業2188萬千瓦裝機容量和48家工業大用戶103戶用電企業參與電力多邊交易,全年電力多邊交易市場電量有望完成260億千瓦時。通過對電力、煤炭、礦產等資源的市場化配置,有助于優化內蒙古能源結構,不斷提高能源使用效率。

(三)民生優先,推進和諧社會建設

近年來,內蒙古始終把保障和改善民生作為經濟社會發展的出發點和落腳點,公共財政對于民生領域的投入不斷提高,從2007—2012年,各級財政民生投入累計達到7657億元,占財政總支出的63.4%,著力解決各族群眾最關心、最直接、最現實的利益問題,通過惠民政策的大力實施,全區民生狀況得到極大改觀。一是繼續強化就業工作。實施促進高校畢業生就業的“12+2”計劃,2011-2012年兩年累計有24.69萬名應往屆高校畢業生實現就業或落實就業去向。加強就業困難人員和零就業家庭幫扶工作,22.3萬名失業人員實現再就業,幫助1908戶零就業家庭的2089人就業,實現了“動態歸零”。二是推進城鄉居民收入穩步增長。2011年自治區調整了艱苦邊遠地區津貼標準,全面啟動了事業單位績效工資改革,初步形成了企業工資正常增長機制,同時自治區政府連續下發文件,兩年上調低收入職工工資最低工資標準,城鎮職工工資性收入進一步提高。2012年,城鎮職工工資性收入占可支配收入的比重達到72.88%,較2010年提高0.47個百分點。提高了個體工商戶營業稅和增值稅起征點,120多萬納稅人直接受益,年人均收入增加近7000元。三是穩步提高社會保障水平。近年來,我區城鎮職工基本養老、城鄉居民養老和城鎮基本醫療、失業、工傷、生育保險人數繼續增加,企業退休人員養老金、城鄉最低生活保障等主要社會保障標準均提高10%以上。通過政策性補貼,實現了水稻、玉米、大豆、小麥、棉花良種補貼全覆蓋,種公羊良種補貼綿羊牧業旗和半農半牧旗全部覆蓋,用于糧食最低收購價、糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼、農機具購置補貼等政策的資金累計達到128.83億元;國家新增加草原生態保護補助獎勵資金累計達到80.8億元,農牧民人均補貼資金達到906元,比2010年提高173.1元。

二、轉方式、調結構、惠民生仍然是我區面臨的緊迫任務

近年來,盡管經濟實力有了較大提升,但內蒙古欠發達的基本區情沒有根本改變,與先進地區相比還有很大差距,特別是產業發展不充分、經濟發展水平不高、動力活力不足和城鄉、區域發展不平衡問題仍比較突出。特別是隨著我國經濟由高速增長向中高速增長的過渡和轉換,國家對能源布局的調整和市場需求將呈現新變化,對于單純依賴能源工業支撐的資源型地區將面臨新挑戰,我區經濟發展方式和產業結構調整的壓力進一步增大。

(一)從產業結構看,我區形成了以能源礦產資源開發為主的產業體系,但由于我區產業發展方式粗放,效益低下,矛盾和問題也日益凸顯

一是產業單一。資源型產業比重偏高、高度依賴能源重化工業是我區產業結構存在的最突出問題,產業發展對自然資源尤其是煤炭資源已形成了嚴重的路徑依賴。到2012年,工業占GDP的比重已達48.7%。2005年至今,我區重工業和輕工業結構比一直維持在2.3:1。二是產業層次較低。農牧業現代化程度較低,仍處于起步發展階段。工業制成品多為初級加工產品,產業鏈條短、精深加工不足,主導產業一直是處于產業鏈低端。服務業中交通運輸、批發零售、住宿餐飲等傳統行業占服務業比重較高,高端服務業發展相對滯后。三是產業之間關聯性較差。農畜產品加工程度不高,農牧業產值與加工業產值的比例僅為1:1.1,在全國處于較低水平。農牧業、工業對生產性服務業的需求不足,服務業自我服務、自我發展的狀況十分突出。四是投入產出結構不合理。在高投入、高消耗、低產出的增長方式下,我區三次產業發展的效益明顯偏低,資源浪費、環境破壞嚴重,發展不可持續的風險較大。

(二)從增長動力看,近年來投資對內蒙古經濟增長的貢獻率在70%以上,“三駕馬車”拉動經濟增長的協調性不夠

2002-2012年,全區消費對經濟增長的貢獻率由50.1%降至30%。經濟增長動力的失衡導致重大經濟關系的失調,經濟運行中結構性矛盾問題勢必突出,大量的低水平重復建設不可避免,加劇經濟發展的不穩定性。金融危機以及“后危機”時代以來,我區經濟運行狀況充分暴露了投資驅動型經濟增長模式的弊端。盡管高投資對經濟能帶來立竿見影的拉動作用,但過度依賴投資使我區固定資產投資規模長期居高不下,形成了大量無效產能,同時投資結構的不合理所引起的高能耗、高排放會導致資源的過度浪費和環境污染。無論從保持全區經濟持續穩定增長的需要來看,還是從現有的資源約束條件來看,“高投資、低消費”的經濟增長模式都將難以為繼,而且從世界各國的發展經驗來看,沒有一個國家經濟能夠長期依靠投資來保持經濟持續增長。

(三)從發展主體看,我區非公有制經濟獲得了較快發展,但與沿海和周邊很多地區相比,無論在發展速度、經濟總量和質量等方面都存在較大差距

近幾年,內蒙古非公有制企業數(含個體工商戶)占全國總數的比重,始終徘徊在2%左右,遠遠低于全國平均水平。其中,規模以上非公有制工業企業僅占全國1%左右。截至2013年4月底,全區非公經濟市場主體(包括外資企業、私營企業、個體工商戶、農民專業合作社)達到117.08萬戶,在全國排23位,落后于河北、山西、陜西、廣西等中西部省區。非公有制主體注冊資金達到14554.96億元,占全區全部注冊資金總量的63.94%,但是戶均注冊資本偏低,私營企業戶均499.26萬元,個體工商戶戶均4.22萬元。由此可見,內蒙古非公有制經濟發展速度仍然處于全國的落后地位,總量少、規模小、發展速度慢的問題亟待解決。

(四)從城鄉區域看,發展不平衡問題仍然突出

2012年底,內蒙古城鎮化率達到57.7%,高出全國平均水平5.1個百分點。但是全區12個盟市之間的城鎮化率差別很大,最高的烏海市、包頭市城鎮化率都在80%以上,最低的烏蘭察布市、興安盟、通遼市、赤峰市等城鎮化率僅為40%左右,最多相差51個百分點。內蒙古東西部地區發展差距明顯,東部地區的工業化、城鎮化水平滯后于以呼包鄂為核心的西部地區。近年來,西部地區依托較好的發展條件,成為內蒙古經濟發展的重要增長極。東部五盟市是內蒙古少數民族人口最為集中的地區,面積占全區的56.2%,人口占全區的52.6%。2012年,東部五盟市經濟總量和財政收入分別占全區的32.8%和26.3%。

在城鎮發展水平方面,以呼包鄂為核心的西部地區在城鎮公共服務能力、社會保障水平等方面也領先于東部地區。如,在市政公用設施建設方面,除通遼外,其余東部城市基礎設施建設總體水平均落后于全區平均水平;公共服務方面,東部地區城鎮人均住房面積、醫療、文化等方面的指標也大多低于全區平均水平。

縣域經濟是國民經濟的基本單元和統籌城鄉區域發展的重要平臺,在經濟發展中具有舉足輕重的地位和作用。但我區縣域經濟薄弱、發展不平衡的矛盾依然突出。內蒙古城鎮化水平雖然高于全國平均水平,但縣域城鎮化率只有38%,大部分縣城基礎設施滯后、產業支撐能力和公共服務能力薄弱。目前,我區還有一半左右旗縣的經濟總量未達到百億元,旗縣財政收入不到10億元的還有52個,全區尚有31個國家級貧困縣和26個自治區貧困縣。

黨的十八大提出,加強社會建設,必須以保障和改善民生為重點。提高人民物質文化生活水平,是改革開放和社會主義現代化建設的根本目的。黨的十八屆三中全會強調,創新社會治理,必須著眼于維護最廣大人民的根本利益,最大限度增加和諧因素。進入“十二五”以來,我區在加強經濟建設的同時,不斷加大對社會民生領域的投入力度,但是由于歷史欠賬太多,社會民生建設仍然比較薄弱。

(五)從民生和社會管理方面看

2010-2012年,我區教育衛生文化支出占財政總支出的比重由20.4%下降為18.9%,下降了1.5個百分點。其中,2012年我區教育支出占財政總支出的比重為12.84%,居全國第29位,低于同期全國平均水平6個百分點;醫療衛生支出占財政總支出的比重為5.19%,居全國第26位,低于同期全國平均水平1.5個百分點。2012年,我區每萬人口社會服務床位數30.8張,低于全國33.2張的平均水平;每千位老年人口養老床位數19.89張,低于全國21.48張的平均水平;社區服務設施覆蓋率為14.3%,低于全國29.5%的平均水平。社會保障最突出的是養老保險問題。目前,我區自收自支事業單位職工被納入到養老保險覆蓋范圍,其退休人員與企業職工享受相同的養老金待遇標準。而全額和差額撥款事業單位依然維持著以前的退休金制度,待遇標準大大高于企業退休人員,這使經營性事業單位在轉企改制時面臨極大障礙。

(六)從收入分配看

一是居民收入增速滯后于經濟增長,也慢于財政收入增長速度。按可比價計算,2005-2012年內蒙古人均國內生產總值年均增長16.4%,比城鎮居民人均可支配收入和農牧民人均純收入增速分別高5.6和6.1個百分點;按現價計算,財政一般預算收入年均增長31.2%,比城鎮居民人均可支配收入和農牧民人均純收入增速分別高16.9和17個百分點。二是收入不均衡現象嚴重,城鄉、區域、行業和社會成員之間收入差距不斷拉大。從城鄉收入差距看,城鄉居民收入差距絕對量由2005年的6146.92元擴大到2012年的15539元。從行業職工收入差距看,2012年內蒙古金融業、采礦業及電力、燃氣和水的供應業三個行業平均職工工資位居各行業前三位,分別為67378元、59874元、59287元,分別高出全區平均水平20325元、12821元和12234元;而最低的農、林、牧、漁業平均職工工資僅為全區平均水平的56.5%。工資最高的金融業的工資與最低的農、林、牧、漁業相差40774元。由于行業職工收入差距的逐步擴大,也導致城鎮居民內部收入差距呈擴大化趨勢。2012年內蒙古城鎮居民最高收入組人均可支配收入為63607元,最低收入組人均可支配收入為8846元,二者對比為7.19:1。從絕對值來看,高低收入組的差距由2005年的19268.93元擴大為2012年的54761元。從地區間差距看,2012年城鎮居民可支配收入最高的地區為包頭市,達到33488元,比最低的興安盟高17915元。農牧民人均純收入最高的地區為烏海市,達到12429元,比最低的興安盟高7365元。三是我區國民收入分配格局呈向政府和企業傾斜的特點。在初次分配中,政府收入(生產稅凈額)占初次分配的比重由2000年的12.3%上升為2011年的14.5%;企業收入(營業盈余+固定資產折舊)占初次分配的比重由25.2%上升為42.0%;勞動者報酬所占比重由62.5%下降為43.5%。2011年我區勞動者報酬所占比重居全國第22位,與全國平均水平相差3個百分點,處于全國下游水平。收入分配不合理會對經濟社會發展帶來一系列的影響,首先會影響經濟長期平穩較快發展,主要表現在影響居民消費能力,造成社會有效需求不足。

(作者單位:內蒙古自治區發展研究中心)

責任編輯:張莉莉