優(yōu)化縣域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 增強(qiáng)人口就業(yè)能力研究

李娜

發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)對內(nèi)蒙古統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,解決“三農(nóng)三牧”問題具有重要的意義。當(dāng)前,制約內(nèi)蒙古縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要原因是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,發(fā)展水平不高等,這一問題解決不好,不但會(huì)影響縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā)展,而且會(huì)直接影響縣域人口的就業(yè)能力。因此,本文首先分析了內(nèi)蒙古縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展現(xiàn)狀,并對縣域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)進(jìn)行了詳細(xì)論述,利用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏離度的方法分析二者之間的關(guān)系,最后提出相應(yīng)的對策建議。

一、引言

近年來,黨中央和各級政府都把“發(fā)展壯大縣域經(jīng)濟(jì)”作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要目標(biāo)并給予高度重視。縣域經(jīng)濟(jì)作為城市經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的結(jié)合體,在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和城市化進(jìn)程中起著舉足輕重的作用。加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì),已成為內(nèi)蒙古統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,落實(shí)“8337”發(fā)展思路的重要舉措,同時(shí)也是解決“三農(nóng)三牧”問題和全面建成小康社會(huì)的必然選擇。目前,制約內(nèi)蒙古縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要原因是縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展過于依賴資源優(yōu)勢,發(fā)展水平不高,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等。同時(shí),隨著內(nèi)蒙古城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,大量生態(tài)移民和礦區(qū)移民從農(nóng)村牧區(qū)走出來,投身到縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展建設(shè)中,這對縣域的人口就業(yè)能力也提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此,要發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì),很重要的一個(gè)方面就是要優(yōu)化縣域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)人口的就業(yè)能力。

二、內(nèi)蒙古縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

內(nèi)蒙古是一個(gè)農(nóng)牧業(yè)大區(qū),現(xiàn)有101個(gè)旗縣市區(qū),除21個(gè)市轄區(qū)和11個(gè)縣級市外,有69個(gè)旗縣屬于本次研究的縣域范疇。截至2012年底,縣域土地面積104.6萬平方公里,占全區(qū)土地面積的88.4%,總?cè)丝?556.4萬人,占全區(qū)總?cè)丝诘?2.5%。近幾年來,在自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度持續(xù)穩(wěn)居全國前幾位的大好形勢下,縣域經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展水平也在逐年攀升,縣域經(jīng)濟(jì)基本競爭力不斷增強(qiáng)。2012年,全區(qū)69個(gè)旗縣共完成生產(chǎn)總值8846.38億元,占全區(qū)生產(chǎn)總值的 55.7%,平均每縣128億元;縣域共完成地方財(cái)政一般預(yù)算收入454.97億元,占全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入的29.3%,有65個(gè)旗縣的財(cái)政收入都突破了億元大關(guān),縣域經(jīng)濟(jì)對自治區(qū)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步加大;社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)1307.1億元,占全區(qū)的28.6%;全社會(huì)固定資產(chǎn)投資6382.58億元,比上年增長19.9%,占全區(qū)社會(huì)固定資產(chǎn)投資額的53.7%。隨著固定資產(chǎn)投資規(guī)模的不斷擴(kuò)大,全區(qū)各個(gè)旗縣的基礎(chǔ)設(shè)施條件有了明顯改善,吸引了一些重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目到旗縣落戶,從而保障了旗縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力。但是內(nèi)蒙古縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展較為粗放,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)所占比例較高,就業(yè)能力不足,從而限制了縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。要解決這一問題,需要對內(nèi)蒙古縣域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行仔細(xì)分析,找出其不合理的方面加以改善,為縣域經(jīng)濟(jì)的健康可持續(xù)發(fā)展提供保障。

三、內(nèi)蒙古縣域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)

(一)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)

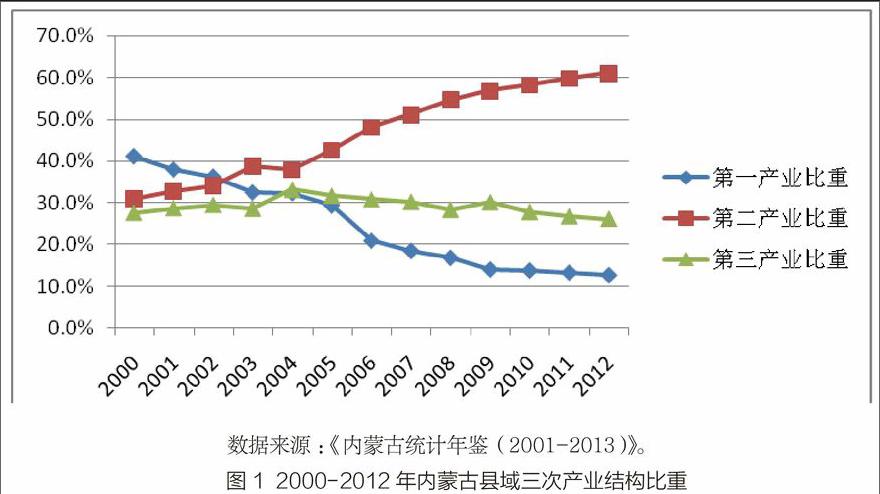

進(jìn)入新世紀(jì)以來,內(nèi)蒙古縣域經(jīng)濟(jì)得到了前所未有的發(fā)展,經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大。從2000-2012年,內(nèi)蒙古縣域經(jīng)濟(jì)總量增長了近10倍,同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的分布也發(fā)生了巨大的變化。2000年,內(nèi)蒙古三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的比重為41.2:31.1:27.7;2012年,三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的比重調(diào)整為12.8:61.1:26.1。13年間,第一產(chǎn)業(yè)的比重下降了28.4個(gè)百分點(diǎn),第二產(chǎn)業(yè)上升了30個(gè)百分點(diǎn),而第三產(chǎn)業(yè)的比重沒有太大變化,反而有逐漸下降的趨勢(見圖1)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展的一般規(guī)律來看,2000-2002年,內(nèi)蒙古縣域的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)還保持著傳統(tǒng)的“一、二、三”格局,農(nóng)牧業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)地位;2002-2004年,以工業(yè)為主導(dǎo)的第二產(chǎn)業(yè)代替了傳統(tǒng)的農(nóng)牧業(yè),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變?yōu)椤岸⒁弧⑷保@是典型的工業(yè)化前期的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),農(nóng)牧業(yè)比重還比較大;2004年以后,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變?yōu)楣I(yè)化后期的“二、三、一”結(jié)構(gòu)。具體來看,第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭依然強(qiáng)勁,形成“二產(chǎn)”獨(dú)大的趨勢,一產(chǎn)的比重繼續(xù)下降,雖然三產(chǎn)的比重已經(jīng)超過一產(chǎn),但是增長的速度過于緩慢,發(fā)展動(dòng)力明顯不足。綜上所述,內(nèi)蒙古縣域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整已經(jīng)取得了一定的成績,縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也基本符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化規(guī)律,但是第二產(chǎn)業(yè)所占比重過大,三產(chǎn)發(fā)展明顯受阻,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理會(huì)直接影響縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大,甚至?xí)璧K旗縣區(qū)對就業(yè)人員的吸納。因此,內(nèi)蒙古縣域經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化升級。

(二)就業(yè)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)

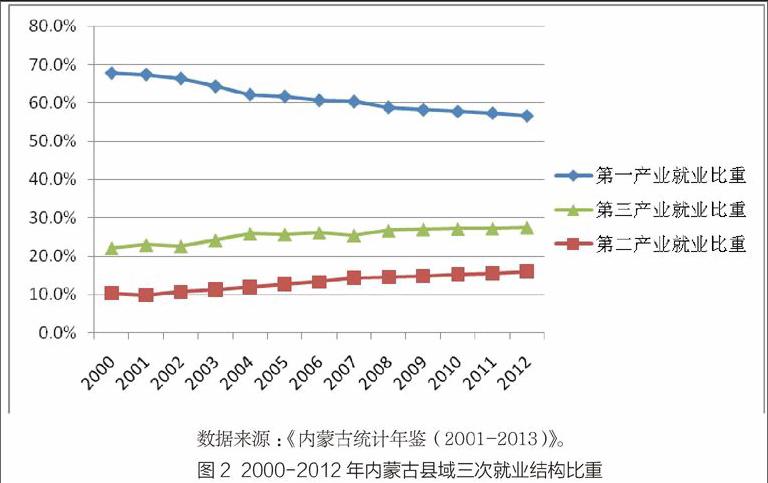

長期以來,縣域內(nèi)大多數(shù)就業(yè)人員主要還是從事傳統(tǒng)的農(nóng)林牧漁業(yè),即第一產(chǎn)業(yè),縣域的就業(yè)結(jié)構(gòu)相對較為單一。伴隨著內(nèi)蒙古縣域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,勞動(dòng)力也在縣域三次產(chǎn)業(yè)之間發(fā)生了相應(yīng)轉(zhuǎn)移。2012年,內(nèi)蒙古縣域內(nèi)全社會(huì)就業(yè)人員達(dá)到845.3萬人,占全區(qū)的67.7%,其中第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員為484.7萬人,第二產(chǎn)業(yè)為130.2萬人,第三產(chǎn)業(yè)為229.7萬人。縣域三次產(chǎn)業(yè)就業(yè)結(jié)構(gòu)從2000年的67.7:10.3:22調(diào)整為2012年的56.6:16:23.4(見圖2)。雖然內(nèi)蒙古縣域第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比重已經(jīng)下降到12.8%,但就業(yè)比重仍然高達(dá)50%以上,并且下降的速率很慢,這說明第一產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率過低,大量農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)移人口仍然滯留在第一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域就業(yè),造成了縣域第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)能力過于飽和,增加了人口與土地的矛盾。由圖2可知,第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重正在逐年增加,但是增長的速度過于緩慢。作為縣域主導(dǎo)地位的第二產(chǎn)業(yè),產(chǎn)值比重已經(jīng)達(dá)到61.1%,但就業(yè)比重僅為16%,這表明,第二產(chǎn)業(yè)的就業(yè)能力嚴(yán)重不足,無法有效吸收第一產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移出的剩余勞動(dòng)力。第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比重與就業(yè)比重較為接近,但作為未來農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的“蓄水池”,第三產(chǎn)業(yè)并沒有起到吸納農(nóng)村勞動(dòng)力的作用,第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員年平均增長率僅為1.7%,嚴(yán)重阻礙了縣域第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

(三)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與就業(yè)結(jié)構(gòu)偏離度分析

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏離度是指各產(chǎn)業(yè)增加值的比重與相應(yīng)的勞動(dòng)力比重的差異程度,能夠衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)是否達(dá)到均衡狀態(tài),可用如下公式表示: