以學習檔案為主線的《中醫護理學》形成性評價體系的構建和實踐1)

肖雯暉,孫秋華,裘秀月,王俊杰,沈 勤

形成性評價(formative assessment)是1967年由美國哈佛大學的評價學專家斯克里芬提出,后被美國芝加哥大學的教育學家布魯姆引進教學領域。它的核心是教師和學生在教學過程中持續地進行多方位評價和反饋,以便改進教學、提高教學質量。目前,形成性評價的作用與價值越來越受到教育界的認可和重視,在護理教育中也進行了一些有益的嘗試[1]。《中醫護理學》是高等中醫院校護理專業的主干課程和特色課程,然而,由于中醫理論深奧抽象,中醫術語又多以古文表達,更加使初學者難以理解,從而產生畏難情緒。過去《中醫護理學》課程的評價模式以傳統的終末性評價為主,教師在教學過程中不能深入了解學生的學習情況,學生多數“臨時抱佛腳”,死記硬背應付考試,教學效果較差。因此,本研究嘗試在《中醫護理學》教學中構建以學習檔案為主要載體的形成性課程評價模式,注重教學過程的評價和反饋,及時調整教學方案。結果如下。

1 對象與方法

1.1 教學對象 按隨機原則抽簽選取浙江中醫藥大學護理學院2011級2個教學班,并分為實驗班和對照班,實驗班實施以學習檔案為主要載體的形成性評價,對照班實施終末性考核為主的課程評價方式,兩班學生均為女生,年齡、上一學年學習成績比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩個教學班任課教師、學時數、教學內容、教學方法等均相同。

1.2 方法

1.2.1 教學方法

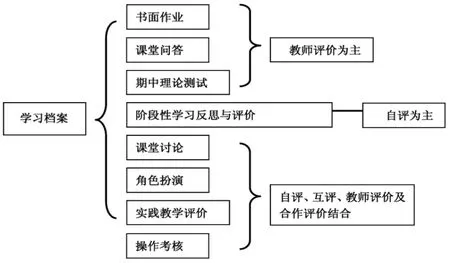

1.2.1.1 實驗班 ①準備工作:一是在課程正式開展之前,教師針對學生對課程的背景知識、態度、需求等發放調查問卷進行調查,根據學生的認知和需求情況對課程內容、教學方法等進行適當調整;二是通過學生座談會、網絡平臺交流等形式宣傳形成性評價的理念,認識形成性評價與總結性評價的優缺點,更新觀念,師生統一思想;三是以學生自由組合為主,組成6人~8人的合作性學習小組。②總體評價方案:開學第一堂課向學生明確課程總評成績的組成:平時成績占50%,期末考試占50%;而平時成績中課堂表現占20%,操作考核占30%,期中測試占10%,平時作業占10%,見習報告占10%,學習過程占20%。學習過程以學生自評和反思為主,要求學生在每一學習模塊結束后、期中、期末對學習內容、學習方法、學習目標的達成與否和教學方法等進行反思,在反思的基礎上對下一階段的學習提出新的認識、擬實現的目標、擬采用的方法等。③評價工具:建立學習檔案(portfolio)[2]為主要評價工具,學期開始時向每位學生發放學習檔案盒,收入學習檔案的文書包括書面作業、課堂討論評價、操作實踐課評價、階段評價和反思,甚至包括學生實踐課的照片等。根據學生討論課的表現設置評價量表,分別請學生、小組成員、教師填寫,最后評價結果構成期末總評的分值。④實驗班反饋機制:考核評價絕不是僅僅為獲得一個分數,它既是一個教學過程和教學管理過程的鑒定和診斷,更對下一個教學過程具有指導意義。教師與學生均應從學習檔案中分析獲得信息,及時反饋和互動,改進教學或學習方法、手段,教師指導學生正確有效的學習,以評價和自省督促學生自主學習。學習檔案組成及評價方式見圖1。

圖1 學習檔案的構成及評價方式

1.2.1.2 對照班 對照班的教學內容與教學方法與實驗班相同,也包括實踐、課堂討論、角色扮演等環節,但不予評分,也沒有學習過程中的模塊評價。課程總評價以期末考試為主,占80%,操作考核占20%。

1.2.2 效果評價 ①期末閉卷考試成績;②采用自制調查問卷了解實驗班學生對本研究的認識、態度、評價等。

2 結果

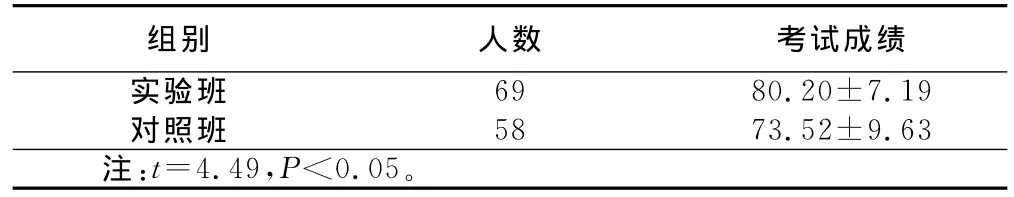

2.1 兩班《中醫護理學》期末理論考試成績比較(見表1)

表1 兩班《中醫護理學》期末理論考試成績比較 分

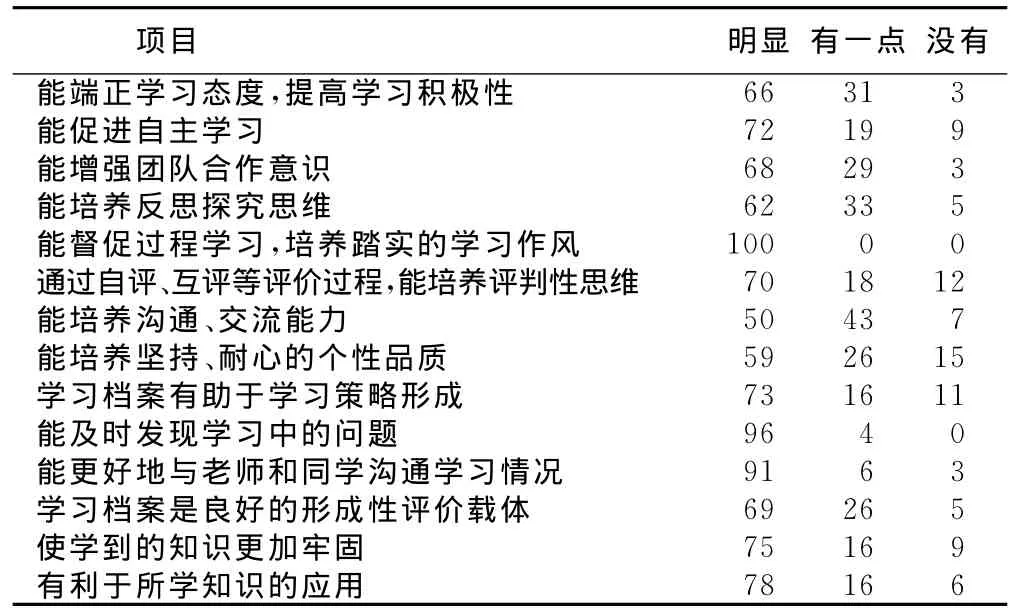

2.2 實驗班對實施形成性評價的認可情況 學期末對實驗班學生進行問卷調查,主要了解學生對實施形成性評價的認識、態度和評價。課堂上發放問卷,匿名填寫,當場收回,回收率100%。具體見表2。

表2 實驗班對形成性評價的認可情況 %

3 討論

3.1 推行學習檔案,有助形成自主性學習策略 學習檔案是形成性評價的一種載體和方式,其目的主要在于肯定學生的學習成就和學習發展,發揮激勵作用[3]。學習檔案包括一段時期內與學生學習有關的全部資料,這些資料能顯示學生的學習態度、努力程度、學生的發展與進步。學習檔案以學生為中心,從多方面反映一段時間內學生在教師以及學校共同教育下的成長過程,也是學生制定學習目標、自我評價和反思的重要參考。學生通過建立自己的學習檔案,可以不斷回顧自己檔案中的內容,并不斷改進,從而摸索出適合自己的學習方式。從結果可以看出,通過使用學習檔案為載體的形成性評價方法,有助于學生自主性學習策略的形成。主要表現在:①激發學生的學習積極性;②通過學生學習過程的紀錄,展示學生的進步、成績和努力程度;③通過以學生為中心的、合作式的、全面的評價,學生可以與同學、老師分享學習的進步;④增強學生的參與意識和主人翁意識;⑤為學生提供參與合作評價的機會和培養批判性自我分析的能力。

3.2 形成性評價關注過程,督促自主學習 教學過程中教、學與評估三者應緊密結合、相互依存、相互滲透,構成和諧統一整體。長期以來,護理教育大多都是一種應試教育,忽視形成性評價,注重終結性評價,老師為了考而教,學生為了考而學。這種單一的評價體系,考查的往往只是短期記憶知識的能力,忽略了教學過程的質量評價,在很大程度上影響了教學目標的實現和學習積極性的提高,同時存在諸多弊端如考核導向模糊、考核內容局限、考核過程缺少互動性、考核后缺乏反饋機制、應試學習基礎薄弱等。為了解決以上問題,為了全面提升護理教學質量,課程評價體系亟須改革,需由以期末考試為主的終末性評價轉變為關注學習過程管理,具備良好反饋機制的形成性評價體系。通過本研究證實,在《中醫護理學》構建和實施以學習檔案為主線的形成性評價體系可提高學生的考試成績,實驗班72%的學生認為形成性評價能明顯促進自主學習,75%的學生認為能使學到的知識更加牢固,78%的學生認為明顯有利于對所學知識的實際應用。形成性評價體系使學生“從被動接受評價轉變成為評價的主體和積極參與者”,能激勵學生自主學習,幫助學生有效調控自己的學習過程,使學生獲得成就感,增強自信心,培養合作精神。因此,以學習檔案為主線的形成性評價體系在當前的《中醫護理學》教學中是相對合理、有效的評價方式,也能較為有效地提高教學質量。

3.3 問題與改進方向 本次研究只在一個教學班中開展了試點,時間也較緊,在實施過程中存在一定的不足之處:第一,少數學生及同伴進行自評或互評時不夠公正,“人情”因素影響了評價的客觀性。第二,少數學生認為形成性評價“太麻煩”,還不如過去一次期末考試“爽快”,對研究的合作性較差。第三,對教師來說,形成性評價是一個復雜的過程,需比終末性評價付出更多的時間和精力。本研究只在一個教學班中進行形成性評價的實施,有時也感到力不從心。因此,在今后形成性評價的推廣應用中,首先應取得學校的大力支持,獲得政策扶持和人員保障,才能保證形成性評價的順利實施。其次,教師尚需加強與學生的交流和溝通,使學生充分認識到形成性評價是教學發展的大勢所趨,了解形成性評價的優勢,從而積極配合。同時,教師也應調整教學和評價的某些細節問題,如適當減少學生的課后負擔,能在課堂完成的任務盡量當堂完成,使學生樂于配合。總之,在今后的教學工作中應在更大的范圍內推廣形成性評價,以此帶動教學改革,改進教學模式,全面提升教學質量,為社會培養更多的高素質護理人才。

[1]胡艷瓊,陳先華.以學生為主體構建護理專業課程教學形成性評價體系[J].護理研究,2012,26(10):2671-2673.

[2]章木林.基于多元智能理論的大學英語教學形成性評價[J].沈陽大學學報(社會科學版),2012,14(5):95-97.

[3]卿平,萬學紅,石應康.“學習檔案”在臨床實習考評中應用的探索與實踐[J].西北醫學教育,2011,19(1):161-163.