最后的書信集

郭英劍

一

作為2003年諾貝爾文學獎得主,約翰·馬克斯維爾·庫切(John Maxwell Coetzee)這位來自南非、現居澳大利亞并已是該國公民的著名作家已廣為世人所知。他是文學批評家、翻譯家,更是小說家,其代表作有《恥》(Disgrace,1999)和《等待野蠻人》(Waiting for the Barbarians,1980)等。

保羅·奧斯特(Paul Auster)的名聲不如庫切,但他是美國赫赫有名的小說家、詩人和劇作家,其代表作有《紐約三部曲》(The New York Trilogy,1987)等。作為劇作家和導演,他創作并參與執導了多部影片。奧斯特不僅是國際筆會PEN美國中心的副主席,還是美國藝術與科學院和美國藝術與人文學院的兩院院士。

雖然庫切和奧斯特兩人都早已讀過彼此的作品,可謂神交已久,但他們兩個開始有所接觸還是在2005年。當時,奧斯特邀請庫切為自己所編纂的四卷《貝克特百年紀念文集》寫篇序言。這算是兩位文壇巨人交往的開始,但即便那時,兩人還是沒有謀面。直到2008年2月,奧斯特與同為作家的妻子一同赴澳大利亞參加阿德萊德文學節時,才得以與在此定居的庫切相識并成為朋友。

從澳大利亞回到美國不久,奧斯特就接到了庫切的一封來信。庫切在信中說:“我有個提議,不知你是否感興趣。我們能不能合作做點事情,要比我們此前的合作還要更實質一點。此前我還沒有跟其他人如此合作過,但我想,如果跟你合作,一定會非常有趣,同時我們彼此也一定會碰撞出火花來。”收到此信的奧斯特喜出望外。他很快在回信中建議,兩個人可以進行一種公開的對話,主題隨意,只要兩人感興趣,什么都可以談,就像是兩位居住在同一座城市的老朋友經常見面聊天一般。當然,這種聊天不是那種隨意的侃大山,而是選擇一些更為嚴肅的話題去談。

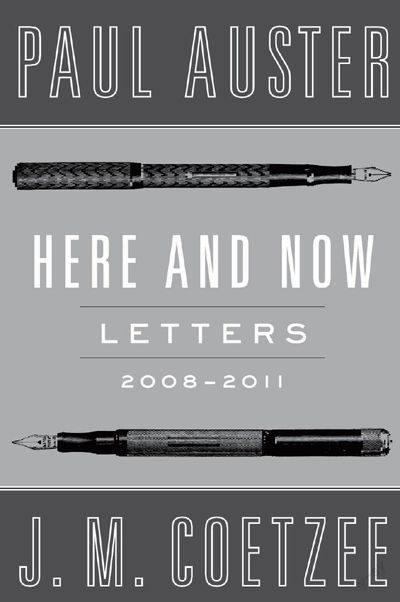

于是,就有了《此時此地》(Here and Now: Letters, 2008-2011,2013)這本書信集。他們從友情談起,談世事、聊人生、議文學、論藝術,話題涵蓋文學創作與現實的關系、生活中的小故事、2008年爆發的金融危機、現代戰爭、體育運動以及個人經歷等等,可謂無所不談、包羅萬象。

這部書信集跨越2008年到2011年三年的時間。最初的時候,兩人原定將這樣的通信進行兩年,但在接近第二年年末的時候,兩人都感到意猶未盡,因此決定再延長一年。

這是一本有趣的書。在看到兩位作家的智慧、人生經驗、生花妙筆的同時,人們也可以發現平時在他們的作品中難以見到的真性情。

保羅·奧斯特(左)和約翰·庫切(右)在一起

二

人們或許會感到奇怪:為什么這兩位作家會成為筆友?

其實,庫切與奧斯特兩人的差異遠遠大于相同點。比如,兩個人的年齡有差距。奧斯特出生于1947年,比出生于1940年的庫切小7歲。再比如,兩人的生活背景與經歷也極為不同。奧斯特出生在美國新澤西州紐瓦克的一個猶太人家庭,也在新澤西長大。1970年從哥倫比亞大學畢業后,他到法國從事法語文學翻譯工作,在那里生活了四年,1974年回美國后開始從事詩歌、散文與小說創作。1981年,他與第二任妻子結婚后,就一直住在紐約的布魯克林。而庫切的經歷則要復雜得多。他出生于南非開普敦的一個白人家庭,主要在那里成長。1960年和1961年從開普敦大學分獲英語和數學學士學位后,庫切到倫敦做了一名IBM公司的電腦程序員。1965年他憑借富布萊特項目赴美留學,到得克薩斯州立大學奧斯汀分校攻讀語言學專業的博士學位,1969年畢業。但他從1968年就開始在紐約州立大學布法羅分校任教,直到1971年,因為申請永久居留美國被拒轉而回到南非。后來,他雖然也時常出國短期教書和講座,但大部分時間都在南非的開普敦大學當教授。2002年退休后,他移居澳大利亞,2006年加入澳大利亞國籍。此外,庫切與奧斯特兩個人的創作主題與寫作風格也多有不同。

當然,我們還應該看到兩人的相同之處:他們都是作家、翻譯家,都與塞繆爾·貝克特有密切的聯系——奧斯特曾編纂四卷《貝克特百年紀念文集》,而庫切在得克薩斯州立大學畢業時所撰寫的博士論文就是關于貝克特的早期小說。

更重要的一點是,從性情上看,兩人都不愛與外人有過多的交往。奧斯特在書信中說:“我愿意退避三舍,遠離人群、聚會和公共活動,寧愿隱居在自己布魯克林的小花園里。”而庫切的離群索居可謂舉世聞名。他兩度榮獲布克文學獎的時候都未親自到場,而在其獲得諾貝爾文學獎時,諾貝爾獎委員會也曾警告記者有可能采訪不到他。庫切2013年4月的中國之行,在接受記者采訪時的言簡意賅,給中國讀者留下了深刻印象。

雖然他們都不愛與外界打交道,但這并不表明他們沒有自己的生活圈與交際圈。我想,正是因為以上的相同點,使他們想到了用書信這一最佳方式,把兩人及其友誼聯結在一起。

三

本書是友誼的見證,因此,話題始自友誼也算是順理成章、恰到好處。

但本書的話題并沒有僅限于友誼,而是恰如奧斯特所期望的那樣,在看似隨意的主題背后,挖掘了兩人感興趣的眾多嚴肅話題,比如2008年的金融危機、巴勒斯坦和以色列的沖突、作家與批評家的關系,更有諸如體育、旅游、閱讀、影視這樣一些看似輕松的話題。在上述嚴肅的話題中,我們看到的是兩人獨特的個人見解,而在那些輕松的話題中,我們見到了他們的深度思考。

他們通信的2008到2011年,正是世界格局因為全球性的金融危機而發生巨大變化的三年。他們的通信,既是個人的記錄,也從一個側面印證了時代的變化以及人們對此的認識與反應。而在這其中比較突出的是,讀者可以看到兩位作家思想的變化。比如在對待金融危機的態度上,庫切曾有自己獨特而不乏幼稚的認識與見解。隨著時間的推移,他從最初暢談個人觀點,到后來決定還是閉嘴不談較為明智。由于高科技的進一步發展,他們雙方對待電子產品的態度,比如手機,也經歷了從排斥到逐漸接受的過程。作為作家,他們當然談及文學:談創作中的困難(都有寫不下去的時候),談創作中的思想。這其中有互相的鼓勵,有互相的愛護,盡管奧斯特更多照顧和愛護庫切一些。

當然,既然是書信,就少不了個人生活的細節。我們在其中可以看到,庫切愛好自行車運動,因經常出差而患有較為嚴重的失眠癥。奧斯特會因為生活中的瑣事而苦惱,也會在跟太太到挪威見識到歐洲不同的圣誕節禮儀時喜出望外。更重要的是:兩位老人都因能袒露心跡而顯得更加真誠與可信。他們也有抱怨和苦惱。奧斯特因為作品遭到批評家故意惡評而憤怒地想要給批評家一記老拳。庫切面對讀者來信指責其有種族歧視而感到困惑與不知所措。他們也都有凡夫俗子遭人誤解時所有的那份苦惱與憤憤不平。看到這些,我們眼前的兩位名人倒更像是普通人,而非高高在上的大作家。通過書信中所透露的活動以及日常生活,我們可以看到他們兩人之間有很多相同之處,比如他們都喜歡讀書,喜歡體育,這個話題貫穿了整部書信集。他們喜歡看電影,當然,還有獨居寫作。成為繆斯女神的囚徒,似乎是兩人自覺自愿的選擇。

書信集給人印象最深刻的地方,還是作家鮮明的個性以及兩人不同的性格特征。通過書信讀者不難發現,庫切比較理性,更為深刻,也較為自我一些,而奧斯特則更加熱情,在討論問題時,更加愿意尋找兩者的共同點——甚至有時不惜附和對方,在此基礎上說出自己的觀點,也似乎更有同情心。兩人都顯示出了機智、敏捷與啟人心智,令人難忘。

無論庫切還是奧斯特,現在基本上都不接受外界的采訪了,特別是庫切,算得上是頗為封閉的作家了。那么,他們的內心世界究竟如何,是當今讀者更為關心的一個話題。在一個信息極為發達、人與人之間交流如此便捷甚至難以避免的時代,像庫切這樣的大作家遠離人群,結果不是被大家所遺忘,反倒會激起讀者更大的興趣。

因此,這是一本可以讓讀者進入到作者心靈世界當中的書信集。

四

無論是創作還是翻譯,都應該也必須要依靠作品本身去說話。我以為,在今天全球化的信息時代,人與人之間的溝通與交流變得如此易如反掌,人們有了疑問就希望立刻得到解答從而失去了等待的耐心,人們集合了各種信息就可以輕而易舉地作出個人的判斷(無論正解還是誤解)。即便如此,作為作者或是譯者,寫上幾句話,對自己,對讀者,都應該算得上是一種有益的交流方式吧。

首先,從翻譯的原則上講,我還是以王理行先生過去提出的翻譯“一要經得起對,二要經得起讀”的觀點為基本準則。根據我的理解,所謂“經得起對”,是指譯文要經得起與原文進行對照,即要忠實于原文;所謂“經得起讀”,是指譯文要符合漢語的表達習慣。當然,做得好不好、到不到位,還要讀者作出最終的評價。我的翻譯中如有問題和錯誤的地方,非常希望讀者和專家不吝批評指正。

其次,我把本書譯為“書信集”而非“通信集”,是因為奧斯特和庫切兩位通信者采用的是傳統的書信和傳真的方式,而不是采用現代諸如電子郵件等更為快捷的方式(盡管其間偶爾也通過奧斯特的太太使用過電子郵件,但奧斯特本人不使用電子郵件)來進行交流的。正如庫切在信中所說:“我非常喜歡那種貼上郵票、舊式的書信往來方式。”

對此問題,我與編輯有過交流。我個人認為,稱該書為“書信集”,既符合該書的特征,也能突出兩位作家特別強調的傳統的書寫方式。若以“通信”相稱,雖然同樣可以突出兩人之間的交流,但這種交流也有可能是通過其他現代的方式(比如電子郵件)來完成的,這樣就失去了他們在書中所強調的書信的特征。另外,使用“書信集”,會不會使人誤解為是“兩個人的書信的合集”呢?我個人認為,由于在本書的封面和內文中,很容易看到系兩人合著,也是兩人之間的書信往來,因此應該不會有誤會。

再次,既然是書信,就難免有敬語、問候語的問題。由于英文不像中文,也不像法文等其他語言,有敬語“您”這樣的詞匯,因此,在處理的時候,我采取了三種不同方式:第一,在所有書信的正式內容中,凡是you,your等詞匯,一律使用“你”、“你的”,以表示兩人之間較為親近的關系。第二,在書信結尾的問候語上,則全部采用“您”的稱謂,以表達雙方的相敬之意。第三,在寫給女性(如庫切寫給奧斯特太太)的信中,使用了“您”。而對于問候語,凡是相同或者相近的,均按統一的譯法譯出。

另外,中外的書信往來,還會遇到格式不同的處理問題。這個問題在翻譯界有不同的爭論,換句話說,在究竟應該按照中文的書信方式還是西方的書信方式來翻譯的問題上,大家有不同的看法和做法。我以為,既然是西方的書信,從格式上看,還是應該以西方書信的格式為主。因此,在翻譯中,書信的日期、落款等,全部按照原文書信的方式進行排列,即:日期、地點(只有少數書信有地點)位居書信的右上側;落款與問候語,則在書信的左下側。順便說一句,把落款與問候語放在左側而非右側,應該是西方特別是美國近年來的一種習慣。而本書就沿用了這一習慣,所以翻譯時也照此處理。

最后,原文書信集極少注釋,但本譯本是有注釋的。之所以作出注釋,一是原文以及翻譯中的一些歧義,需要向讀者作出說明;二是在兩人的通信中,除了有關政治、經濟、體育等內容外,還涉及到了大量的文學與相關作家的內容。作為譯者,我個人覺得有必要把一些背景知識羅列出來——當然我也很清楚,這很可能是吃力不討好。但我必須要說,在翻譯中,如果不是做了一些考察,兩人之間所談的一些問題可能就不甚明了(比如庫切在信中談到自己與美國移民局關系糟糕的問題等)。而我以為,這些注釋至少對于部分讀者來說可能會有些用處。

當然,在做注釋的時候,除了個別必要之處,大都盡量以簡明扼要為原則,而不去做過多的闡發。作為譯者,我希望這些注釋能夠幫助讀者更好地沉浸在兩位作者的書信世界之中,而不是時不時地被譯者拉入到現實當中而壞了閱讀的興致。因此,知識淵博者對注釋完全可以忽略不計,而對于有興趣進一步探討者,也可以借注釋再做深入的研究。

五

或許人們會問,在書信交流快要絕跡的今天,在一個電子郵件大行其道(更不要提新型的臉譜、推特、微博、微信等更加便利快捷的交流方式)的時代,為什么還要用這種過時的方式交流呢?

我個人的看法是,奧斯特與庫切似乎在告訴我們:深入的交流,需要時間的沉淀;深刻的觀點,需要以時間為代價的深入思考。在這個交流的便捷程度已經到了無以復加的年代,更需要注重交流的完整性和思想意識的深刻性。

因此,我以為,他們的行為似乎在宣告:要以書信的方式,去抵抗一個碎片化思想的時代。

但令人遺憾的地方在于,這或許將是當代人最后的書信集了。

因為除非特意為之,人與人之間的日常交流,應該再也回不到寫信、發傳真這樣傳統的方式了。

是的,或許,這將是21世紀乃至人類最后的書信集了。

但我們依舊可以慶幸的是:

無論人類交流的方式如何改變,人類的思想都會繼續延續下去。

2013年6月12日于哈佛大學