獨立戲劇的日與夜

何蘊琪

廣州“80年代劇團”創辦人麥榮浩曾這樣描述他眼中的獨立戲劇:“獨立戲劇,就是獨立地做自己喜歡的戲劇;不受各種束縛;放下我們活在世上的一切功利心,投入地,隨性地做完全屬于自己的戲,在戲劇的世界里自由自在地飛翔。”約定俗成的定義認為,獨立戲劇是獨立于國有院團和劇場體系(在中國,這是絕大部分戲劇資源所在的地方),也不依賴資本或商業市場(在過去20年間,市場已漸漸成為主導中國戲劇的重要力量)的戲劇制作。在中國,這往往意味著獨立劇場人都是以非職業的身份出現。要在體制和市場之間的這條窄路走下去并走得寬廣,今天的獨立劇場人面對許多挑戰,希望這篇文章能提供一個觀察這些劇場人的入口,讓他們的掙扎,他們的夢想,他們給戲劇乃至社會帶來的能量可以被更多人看到。

捉襟見肘的資源

到北京東城區隆福寺街的東宮影劇院,要穿過一條泥沙滾滾的小路。“你提出了這么些問題,那我想問問,你的解決方案在哪里?”這是6月末的一個夜晚,二樓由電影放映廳改建的小劇場幾乎座無虛席。剛演完上海“草臺班”劇社的社會戲劇《世界工廠》,一位年輕的男性觀眾情緒激動地扔出了這個問題。《世界工廠》是2014年北京南鑼鼓巷戲劇節的劇目之一,探討中國的工業和工人問題,具左翼思想與反思意識,劇場技術也有不少創新和突破,此前已經在西北7個城市“拉練”演出一個月。

就在北京演出前一天,草臺班的趙川和他的劇團成員們就擔心過,“東宮是那種軟綿綿的塌下去的電影座位,它給觀眾的暗示是接受娛樂、不是思考”。已經成立8年多的草臺班可算得上中國最成熟的民間劇團之一,成員幾乎都是非職業劇場人,職業從建筑公司管理人員、公司白領、心理咨詢師到環保設備研發者。他們每周在寸金尺土的上海租借各種排練場地,但這次的座位問題關系到觀眾體驗,他們非常關心自己要表達的能否被觀眾接收到。事實上,這個細節幾乎可以代表所有獨立劇場人都要面對的工作環境—捉襟見肘的資源。

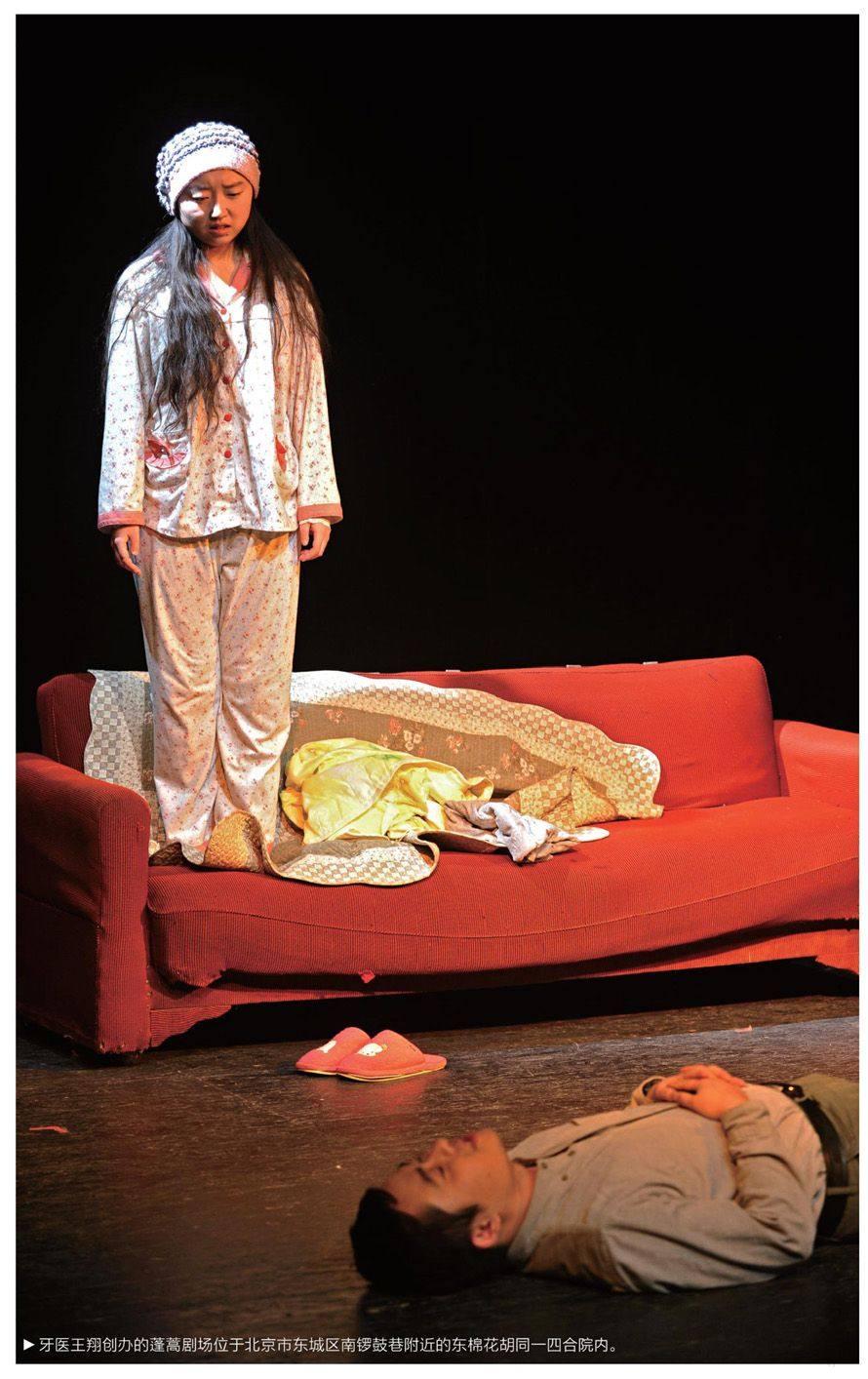

這一點,經營著3個牙醫診所的王翔深有體會—他的另一個身份是蓬蒿劇場主人,這屆南鑼鼓巷戲劇節的出資人和主辦者。蓬蒿就在中央戲劇學院旁邊的東棉花胡同,外觀并不起眼,進到里面,吧臺斜對面的一個簾子后面,赫然一個能容納80人的“黑匣子”—它由王翔2008年出資120萬自建。5年來,這個民營小劇場獨立出品了20多部戲,上演160多部戲(共計1500多場)。它開放的主要對象是那些在國家體制和市場夾縫中處于弱勢地位,但堅持“美學訴求,文學訴求,理性標準,鮮活標準,抗拒庸俗和過度商業化”的戲劇個人和民間群體,堅持對所有演出劇目不收場租、演出后按實際票房分賬的方式運營。

王翔認為,戲劇是“人類最高的能力”。他對目前很多國家院團占據了大部分戲劇資源但不作為,以及日漸商業化庸俗化的戲劇消費感到很失望,每年要從診所營業收入中投入近70萬元到劇場里,他認為戲劇應該“獨立于政府、商業、技術和個人欲望”。

南鑼鼓巷戲劇節辦到今年已經第五屆,從5月底到7月底,一共上演50個劇目,舉辦10個大師工作坊和13場講座,陣容不可小覷。除第一屆蓬蒿自籌資金10萬以外,第二、三、四屆分別由東城區政府資助,金額從80萬到150萬不等,從該區的戲劇發展“公益補貼資金”和“產業引導發展資金”兩項政策中撥款。不過,去年年底“八項規定”出臺以后,政府厲行節約,撥款取消了—盡管如此,東城區政府還是給予了50萬獎勵。但這樣一來,戲劇節原本計劃的180萬經費就出現了130萬的缺口,王翔不得不在“眾籌”發起募資,甚至一度想過賣房。

“要是有自己的私人劇場該多好”,當王翔為戲劇節資金缺口憂心忡忡的時候,身在廣州的紅雨傘羨慕不已,她想起了兩年前自己當導演、組隊排莎士比亞名劇《無事生非》的情景。“場租都特別貴,一天動輒上萬甚至幾萬。”找不到合適的小劇場,最后戲在一個職業技術學校的禮堂上演,但因為不是專業劇場,她對燈光和音響效果很不滿意。3個小時的戲全部英文演出,工作量很大,半年下來換了幾撥人。廣州戲劇氛圍沒有北京濃郁,她特別感到資源的制約:“排練場地、演出場地、人力,這些都是實打實的問題。就說人吧,我要是在北京,那么多藝術院校,隨時在路上都可以拉幾個學生來演。可我在這排戲,抓的都是些什么人,IT男,人要加班就來不了了。”要排一個戲,從劇本、導演、場務什么都自己來,她說排了幾個月,到后來會出現大家湊不齊人的情況。“排得不爽,有些人排到一半走了,投入不夠,不是每個人的意愿都像我那么強烈。”

職業與非職業

這天傍晚,是《中國的一天》演出前最后一次彩排。“身體可以更放松一些……”被昵稱為“小信”的日本著名戲劇活動家佐藤信在給大家講戲。這個將近70歲、面容慈祥的老頭是日本當代戲劇四大天王之一,他舉辦了一個為期兩周的戲劇工作坊,即將開始的演出正是這個工作坊的成果。

這次工作坊和演出無疑是非常實驗性的一次嘗試,其中2/3參與者都是非職業劇場人。其中一位參與者江南藜果同樣用“自由”這個詞來表達他參與工作坊的感受。江南藜果本身經營著一家兼具演出功能的酒吧“水邊吧”,在廣州是小有名氣的劇場人聚腳點。

像他這樣時常參與由國外戲劇大師進行的工作坊的人不在少數。對于大部分非職業劇場人來說,未受“專業訓練”是其中一個技術上的瓶頸,而短則一個下午,長則兩三天甚至兩三周的戲劇工作坊,由海內外資深戲劇人帶來不同的戲劇觀念、演員訓練方法等等,就成為獨立劇場人彼此交流、吸收學習最新戲劇美學和表演藝術的獨特場所。

紅雨傘自己是典型的非職業劇場人,為了有更多時間投入到戲劇里面,她辭掉了某大型國企的高薪職位,成為自由職業者。她說目前仍有排戲的想法,但經過一輪折騰,會覺得經過戲劇專業訓練的演員在技術上、對戲劇的投入程度上,可能更值得信賴。“這里也有一個藝術天賦的問題,不是每個人天生都有藝術感。而且,如果你排戲不是僅僅為了自己開心,也要滿足觀眾的話,那么就必須更加投入,去慢慢摳那些細節。”

江南藜果認為從肢體上來看,“職業和非職業其實都是一樣的,各有各的特質,這種特質是非常可貴的。有時候職業演員在臺詞和表演上反而會有同質化的問題。非職業演員的表達方法,經過訓練可以達到很好的質感和要求。其實,觀念上的僵化比肢體上的僵化是可怕不知道多少倍的東西。”他目前在使用佐藤信工作坊中學習到的方法來排戲,新戲《門》很快就會上演。

其實,如果我們把焦點稍稍拉遠一點,補習一下改革開放以來的戲劇發展史,就會發現,體制內的“職業戲劇”人遠非推動戲劇發展的唯一主流力量,而“職業”與“非職業”的概念也是不斷交叉、互相補充。比如1980年代末嶄露頭角、1990年代領導整個先鋒戲劇潮流、對今日許多戲劇人構成深刻影響的導演牟森、孟京輝,最開始就是在體制外的“業余戲劇”人。在戲劇研究者陶慶梅所著的《當代小劇場30年》里,就把兩人的最初的戲劇實踐歸入“校園戲劇”一類。1984年,其時就讀于北師大中文系的牟森排演的第一部話劇作品《課堂作文》就是在大學校園里演出,而孟京輝80年代末參加牟森的“蛙劇團”時是北京一個中專的老師,他作為演員演出了《犀牛》,隨后考入了中戲導演班開始他自己的“職業”戲劇探索。如果說孟京輝后來進入國家話劇院擔任導演,完成了體制外向體制內的正式轉型,那么牟森一直處于體制外,始終具有典型的“獨立”色彩。

事實上,牟森本人80年代末90年代初“北漂”的日子,由于沒有體制內的資源,生存都成為問題,但陶慶梅指出,“或許正是因為這些獨特的生存經驗,牟森在這之后的創作中找到了一種獨特的戲劇語匯—這種語匯帶有當代藝術的基本特點,且帶有一定的暴力性,一種從生存經驗中激發的暴力性”,進而與當時的思想啟蒙運動合拍,對整個思想、文化中的主流意識形態形成對抗。

他們給戲劇帶來了什么

王翔的蓬蒿劇場幾年下來獨立出品了20多部戲,獨立出品的意思是自己投資,找編劇、導演,組建劇組。因為這樣,他把好些自己比較欣賞的,但在院團體制和市場化運作下無法“浮出水面”的劇本排了出來。除此以外,他每年到世界各地參與戲劇節,將優秀的劇目帶到南鑼鼓巷戲劇節,把喜歡的戲劇大師邀請到中國做工作坊。

他自豪地認為“在替國家在完成國際交流和替社會提供文化產品的義務”,口號雖然高大上,但也不無道理。就在采訪當天,王翔剛剛從丹麥參加北歐表演藝術節回到北京,在藝術節上,他代表中國的民間劇場聲音參與了關于獨立劇場的論壇。蓬蒿建立之初,因為坐落在國際化的北京東城區,好些居住在北京的外國人排演了反映他們在中國生活的戲劇,也因此建立了與一些在京領事館的聯系。因此在爭取資助上,蓬蒿也獲得了一些優勢。比如日本國際文化交流基金會今年80%的資助都給了蓬蒿,以色列、法國、瑞典等大使館也與其關系密切。

“在世界各國,類似的文化采購、文化供給單位,在場地、交流、創作上都可以得到各種資助。但我們就沒有,因此在交流的時候,沒辦法提供對等的條件,有時感到挺屈辱的。”王翔呼吁,國家實施財政立法,給予民間戲劇團體相應的資助。

劇作家黃紀蘇認為,創新是獨立戲劇對戲劇本身一個重要貢獻。他舉了一個例子來說明:“比如人藝的風格,它最開始是1950年代焦菊隱他們摸索出來的。因為要從京劇念白中化過來,需要摸。就一句‘您今天吃了嗎,可能你說一句,他說一句,這么試著看怎么說最好。可能3個半鐘頭,才知道有一個人說了一句,對了!當時國家院團有這個時間資源來創新。到8個樣板戲的時候更是有了。今天我們哪有可能?”

他回憶排《我們走在大路上》的時候,因為要探索一個群頌“自由”的表達形式,花了一個下午:“其實我特別希望,同樣在說自由的時候,說出不同的聲音,身體的姿勢,面部的情緒,表達出自由的不同含義。比如一個富人和一個窮人說自由就不一樣。有一回我問一個老農,聯產承包那會你們覺得哪好。他說‘自由唄!這我覺得特別震撼。任志強說自由,白領說自由,完全不一樣。劉軍寧說的是一種,秦暉說的又是一種。”但就這一下午,制作人就對進度感到不滿,馬上催促要求加快,因此精雕細琢的想法也告吹。

“今天國家院團已經很市場化,市場它講求的就是小投入高產出,沒法創新。但是獨立戲劇可以。他們不受市場邏輯的限制。一個禮拜兩天,我們在這探討,一個自由怎么排,你說有沒有可能?因為圖的是好玩。好玩應該成為獨立戲劇的一個重要因素。今天我們說獨立戲劇的基礎是中產階層的成長,我們不圖錢,圖個開心。 ”

“獨立”是什么意思

在筆者和一些非職業戲劇人交流的過程中發現,“獨立戲劇”中“獨立”的定義,在每個人那里的意義盡管相似,但會有著些微的差異。而除了文章開頭提到,自主于國家體制和商業市場之外的“物理性”獨立以外,“獨立”很多時候不僅僅是遠離體制和市場,它有一種含糊但確實存在的精神含義。

曾創辦北京大學生戲劇節,主持過中國第一家民營劇場北兵馬司劇場(2003~2005)的資深制作人袁鴻現在致力于引入西方當代優秀劇目到中國。談到“獨立”,他有點激動地說:“盈利就不獨立了?不盈利就是獨立嗎?我覺得西班牙的庫倫卡劇團(其3人默劇《安德魯與多莉尼》來華巡演兩次,其溫馨、充滿人性和創意的表達大受歡迎)就很獨立,他們用自己的方式能生存下來,但有些劇團倚靠幾萬甚至幾千萬的撥款,這不是獨立。獨立不是我完全排斥市場,而是能做到我不依附于這些東西。”袁鴻認為,獨立戲劇不應該是一個小眾概念,不應該排斥市場,“問題在于現在很多演出商他們賺錢太容易了,太商業化了。戲劇應該能引導觀眾更廣地介入社會,具有對抗性,去探討一些人們不愿意面對的問題”。袁鴻認為,獨立戲劇要發展不應該排斥產業,而是要在管理、運營、計劃上面多下工夫,讓一個團隊健康、良好地生存下去。

事隔20年,黃紀蘇回憶1994年他觀看孟京輝戲劇《我愛×××》的感受時說:“一幫學生上來把他們那種才氣、淘氣、力氣,亂七八糟混一塊,其實沒什么思想,但是有很多感受和情緒,不清楚的,跟整個時代那種混沌的狀態很切合,他們內心也不清楚,然后用一種不清楚的形式表達出來。如果用一個三一律表達出來,反而內容和形式就擰著了。舞臺上亂七八糟的,但把年輕人的那種東西表達得挺好的。這時候明顯就是獨立戲劇。非常典型的獨立戲劇。”

在黃紀蘇對戲劇的理解里,能以一種適應于內容的,也能貼合時代的形式去表達人的內心,進而影響別人,就是一種獨立精神,而事實上,當時的這種表達是非常先鋒和前衛的。而黃紀蘇自己從改編《一個無政府主義者的意外死亡》,到寫作《切·格瓦拉》和后來的《我們走在大路上》乃至現在,都不是體制內的劇作家。他在談為什么而寫的時候表示:“我認為是一種文化動員。對當時的社會結構社會關系表示不滿,想用這種價值觀世界觀人生觀來影響別人。”《切·格瓦拉》在2000年上演,引發了國內知識界與輿論界的極大反響與爭鳴,恐怕與作為社會學家的劇作者在90年代對中國社會的觀察和思考有深刻聯系,其中的左翼平等思想和對中國兩極分化問題的反思將許多從來不進劇場的人變成了觀眾。從這個意義去思考“獨立”的意義,會發現它給戲劇甚至戲劇以外更廣闊的社會提供了創造力和思想力。