筆涌超逸氣?詩思入畫頻

陳傳席,中國人民大學教授,博士生導師,中國美協(xié)理論委員會副主任。曾任美國堪薩斯大學研究員,南京師范大學教授、博士生導師,上海大學教授。

20世紀90年代之后,陳傳席將研究重點轉(zhuǎn)向美術(shù)批評。他提倡“陽剛大氣”,以振奮民族精神;提出“正大氣象”,改變畫壇小巧邪怪現(xiàn)象,這些觀點廣被眾多書畫家贊同和實踐,形成一股風氣。他較早提出反對殖民文化,在題材上提倡民族精神,糾正很多畫家錯誤的創(chuàng)作傾向。近年來,他又提出書畫作品要有“秀骨”,這對書畫家有重大的啟導作用。又提出藝術(shù)家進入藝術(shù)史冊的四條標準等等,都給當代畫壇以重要啟發(fā)。他準確批評近現(xiàn)代名家與大家,在傳統(tǒng)和創(chuàng)新上為中國畫的未來發(fā)展指明方向。

陳傳席教授史論兼?zhèn)洌陨嫖膶W詩詞,在書畫造詣上亦是超塵脫俗,自成一家。繪畫作品被收入《中國繪畫年鑒》。散文作品收入《二十世紀中國散文大系》等多種重要散文集中。現(xiàn)從事學術(shù)研究和文學繪畫創(chuàng)作。

已出版學術(shù)著作《六朝畫論研究》(8版)、《中國山水畫史》(12版)、《畫壇點將錄》(5版)、《悔晚齋臆語》(10版)、《弘仁》、《中國紫砂藝術(shù)》、《陳傳席文集》(1-9卷)等53余部,并有部分著作被譯為外文在國外出版。已發(fā)表學術(shù)文章近千篇。其繪畫作品被收入《中國繪畫年鑒》,散文作品收入《二十世紀中國散文大系》等多種重要散文集中。現(xiàn)從事學術(shù)研究和文學、繪畫創(chuàng)作。

文人畫是宋元以來文人士大夫階層在繪畫領(lǐng)域開辟的“專屬”空間,它有相對獨立的表現(xiàn)形式與審美法式。陳衡恪先生在《文人畫之價值》中說:“何謂文人畫?即畫中帶有文人之性質(zhì),含有文人之趣味。”文人畫對畫者人品才識和心襟氣象的要求很高,畫家多擅于緣情、緣景、緣事,以意會造境,并以此為遣興寄懷與自托高雅的方式。而真正優(yōu)秀的文人畫作品除了有筆墨、形式和格調(diào)之外,更應(yīng)融入創(chuàng)作主體心靈化、精神化等多方面內(nèi)容。在當代的文人畫家中,尤其是美術(shù)史學者之中,陳傳席先生是極具代表性的一位。

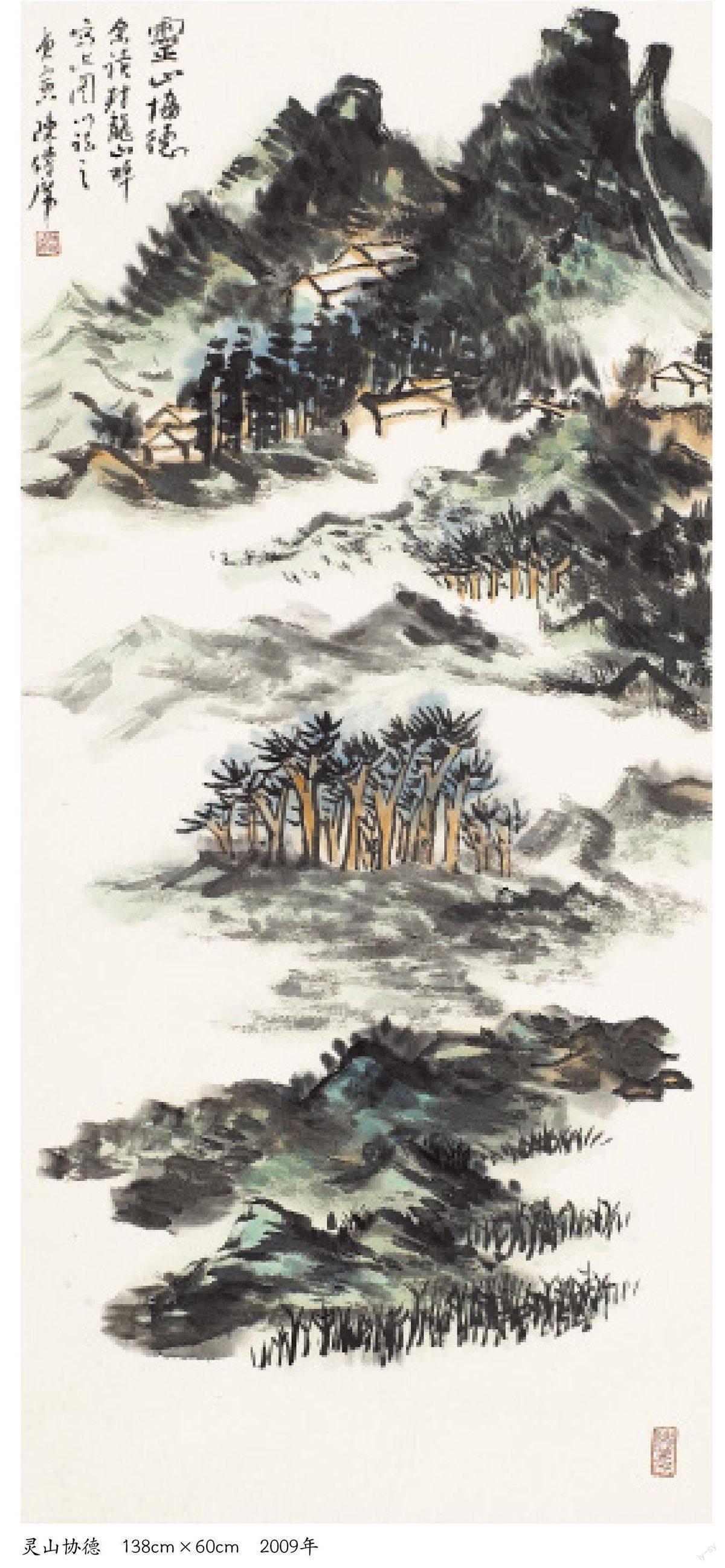

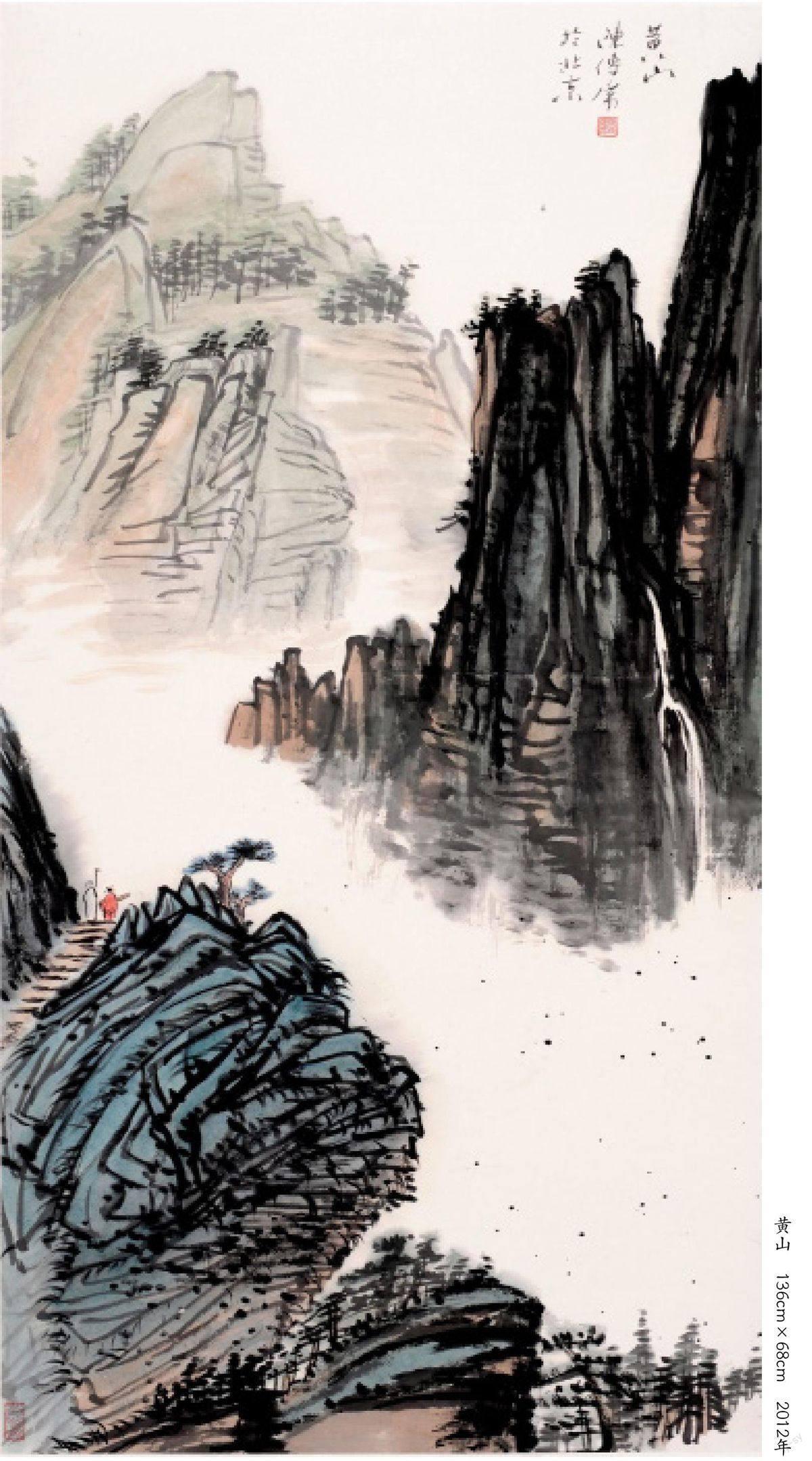

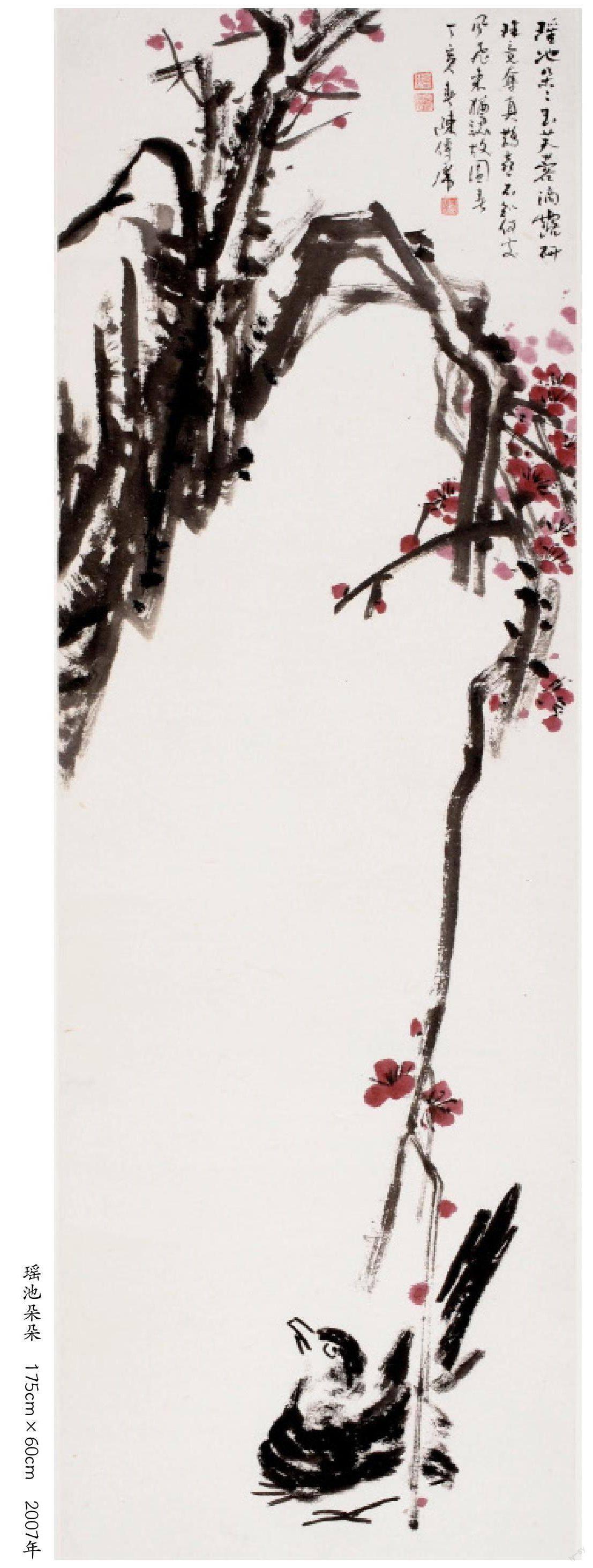

陳傳席先生的繪畫屬文人畫理路,自居一格。他常說:“優(yōu)秀的中國畫無不以文心開道,以詩心啟境。”其實,這也正是先生自道之語。他的《撫琴圖》詩味醇厚,意境清寂孤冷,描繪一位兀坐于山坡平石之上自遣高懷的幽人,面對群山幽谷,撫琴鳴弦,欲令眾山皆響;《尋梅圖》系列畫作,描繪高士孤獨策杖踏雪尋梅覓句之景趣,以梅之清雅高潔、玉肌瓊姿、孤芳凌寒,意在展現(xiàn)清曠逸士的歲寒之心,高潔之品,畫面用筆用色極簡,注重留白,僅在畫面左下角幾簇老梅的枝干間略染數(shù)點淡紅,尺幅間便充溢著寒梅的清香;《意釣孤舟圖》中棲巖濱水、清江獨釣的隱者,多是遺世獨立、峻潔孤高、操節(jié)自守的高士形象。陳傳席先生的這類作品皆以文心造境,畫意清遠,景趣蕭疏,風格超逸。他選擇帶有超世理想象征和清貞人格意蘊的人物形象為題材,意在寄托煙霞嘯傲之志和漁樵隱逸之懷。他擅長在簡單的物象中傳達隱士文化的幽意,畫面雖然簡凈,卻能鉤沉出一縷縷意境清遠的文化情思。

陳傳席先生繪畫中的文氣與詩情還體現(xiàn)在畫意和題畫詩的絕妙組合方面。他的山水畫《滄州晚潮圖》題道:“數(shù)里平沙接遠村,千里喬木蔭柴門。可人最是滄州晚,潮落依稀見水痕”;《逍遙游圖》上題:“遠游何必待春晴,雨后看山分外明”;《山居圖》上題:“秋嵐荏苒泛晴光,處處村村帶夕陽”;《意釣孤舟圖》上題:“或棹孤舟或杖黎,尋常適意釣長溪”;《山中圖》上題:“饑食松花渴飲泉,偶從山后到山前。溝坡軟草厚如織,困與鹿麋相伴眠”等,皆能見出先生詩與畫創(chuàng)作的功力。

中國傳統(tǒng)繪畫,尤其是文人畫,對于“文”的要求極高。宋代鄧椿曰:“畫者,文之極也。……其為人也多文,雖有不曉畫者寡矣;其為人也無文,雖有曉畫者寡矣。”陳傳席先生畫面的文氣來自于他良好的傳統(tǒng)文化素養(yǎng),他少時曾跟隨國學功底深厚的父親和王天鐸老先生學習詩詞書畫,受過扎實的“童子功”訓練,能隨手寫出超越流俗的詩詞(曾有《還劍》、《了閑》詩集)。先生早年曾從事工程技術(shù)工作,后攻讀美術(shù)史碩士和文學史博士,對于文學史、思想史、宗教史、經(jīng)濟史、哲學史等方面皆有研究,且新見迭出,發(fā)表過小說、散文、詩詞、譯著等。他曾說“好的書法是學問養(yǎng)出來的。”由此推去,好的文人畫也理應(yīng)是學問養(yǎng)出來的。其實,創(chuàng)作主體的心性、胸懷和品格在畫作也會發(fā)揮積極的驅(qū)動和導引作用,反之,真正優(yōu)秀的書畫能夠體現(xiàn)出作者的意識、情感、心襟和氣象。那些對于傳統(tǒng)文化感受不深,對高度精神化的文人畫缺乏理解的人,在陳傳席先生的作品中是難以產(chǎn)生深層次的心靈遇合與精神共鳴的。他的繪畫中還有一些因古詩造境之作,興與古會,景與意合,體現(xiàn)他對古人詩心的獨特把握。如山水畫《青楓浦上不勝愁》,先生結(jié)合自己對中華傳統(tǒng)文化中時空意識的獨特領(lǐng)悟,以及生命況味中某些只可意會的人生悲苦,盡可能以繪畫符號的方式傳達了出來。該作風神凄清、氣韻荒寒。他以李白《秋浦歌》造境的《秋浦送別圖》,淡煙點染,道心寂歷,畫幅間彌散著抑郁愁懷與蒼涼意緒;以賈島“僧敲月下門”為境的作品,設(shè)色古淡,靜謐空明,禪意縹緲;以李白《贈東林寺僧》詩意所創(chuàng)作的《東林送客圖》,清煙淡彩,意境清新,深契李詩的灑脫、飄逸的精神境界。

長期對美術(shù)史和文化史精深研究,使陳傳席先生對于中國書畫藝術(shù)精神的體悟比常人更為深刻,而滄桑歲月的歷事煉心,豐富的人生閱歷和開闊的胸襟等,皆能化作先生筆下賦情獨深、意趣深博、深摯動人的畫卷。先生經(jīng)常以詩畫自遣,掇景發(fā)興,他的畫作蘊結(jié)著深湛哲思和生命覺性,觀者能在隨意荒率之處見其情懷。如山水畫《舟中懷人路杳茫》和花鳥畫《繚亂春愁是此花》,抒發(fā)的是無可奈何、無從把握的人生悲涼與落寞之感;山水畫《明月襟懷圖》題寫:“平生閱盡無知己,清風為友月為鄰”;《山中觀云圖》中題寫:“山中舊宅四無鄰,草凈云和迥絕塵。”詩畫交融,畫家以荒寒之境傳達孤寂之情。他在一幅除夕夜遣懷之作題道:“一葉小舟任意飛,莫管前程是與非。”作品的筆意沉著,設(shè)色簡淡,攄發(fā)人思。在這種超越孤獨與苦悶的文字背后,能看到陳傳席先生明朗萬物后的心靈釋然,以及“縱浪大化中,不喜亦不懼”的淡定與操守。先生更多關(guān)注生命的體驗和精神的覺醒,沒有在筆墨技巧和形式方面做過多的經(jīng)營,他筆下的山水等物象,多以枯筆煙墨點染,可謂洗盡鉛華,道心自具。

在創(chuàng)作《世外風云任卷舒》后,興致未盡,于是他又提筆補款:“余于讀書之余揮毫點染,故工拙不計,殘整無慮,唯寄情懷耳!覽者識之也。丁亥,陳傳席又記。”其實,這類讀書之余的興到之筆,往往信筆揮灑,一任真情傾瀉,更見出先生的性靈與襟懷,而這不也正是一種理想的創(chuàng)作方式和值得珍視的適意狀態(tài)嗎?書畫本是心手相應(yīng)的精神產(chǎn)物,“書,如也。心手不可相欺。”畫亦如此。陳傳席先生本是性情肝膽中人,其畫作蕭然于筆墨之外的,是那份超然襟懷和磊落疏闊之情。

這次刊出陳傳席先生的畫作,清新雅健,格高思逸,士人情趣濃厚,有深沉的詩意,寄寓著先生諸多的人生體驗和邁往之志。對于他的畫作,即便是繁復的解讀,也難以盡顯他豐富的心靈世界,深衷地祝愿先生畫筆永青、詩興長盛。

作者簡介:

程波濤,安徽大學藝術(shù)學院藝術(shù)研究所所長,副教授。