善的力量,不走尋常路

堯遙

在

很多人看來,如新(NU SKIN)似乎有些“不務正業”,這家美國上市的跨國企業看上去更像一個慈善組織。以中國為例,哪怕是今年4月29日的大中華創新總部園區開幕慶典,也不忘同時舉辦如新中華兒童心臟病基金(CHF)年度理事全會。在新建總部園區的外墻上,滿是世界各地的兒童笑臉,他們都是如新“善的力量基金會”(Force for Good Foundation)的受益者。正因為在關愛兒童和困難群體領域中的貢獻卓越,如新三度獲得中國公益慈善事業的政府最高獎項“中華慈善獎”。

用一位業內人士的話說,如新的血液里都流動著善的基因。從CHF到“受饑兒滋養計劃”(Nourish The Children),從“5·12小額信貸”到“如新希望小學”、“如新孤兒保險”——用一句流行語形容,如新的慈善公益實踐是“不走尋常路”。難怪成立20周年的上海市慈善基金會會對如新這顆“慈善之星”贊賞有加:“如新集團形成了崇善向善的企業文化,積極履行社會責任,對企業的發展也是一筆寶貴的財富。”

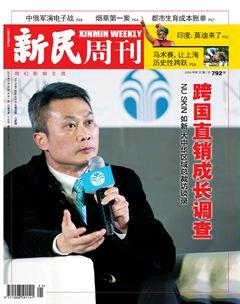

企業以盈利為目標天經地義,如新為何如此執著于凝聚善的力量?對此,如新大中華區域總裁范家輝的回答擲地有聲:“人家總是說一個企業究竟應該承擔什么社會責任,很多人喜歡大鳴大放地講,做了多少多少慈善,我的回答只有一個,公司就是要成長。公司不成長,員工的生活不會有進步,公司沒有利潤就不能幫助到其他需要幫助的人。我們做公益不是為了賺錢,而是因為如新的善的力量讓多少人高興,讓多少人因為我們幫到他們而產生心靈、生活上的改變,這才是我們需要的。”

一念之善

善惡順逆,一念之差。

1984年,剛從大學畢業的羅百禮(Blake M. Roney)與幾位伙伴白手起家,開創了如新事業。創業初期,制成品被放在一個一加侖空罐內,寄到羅百禮家中。對產品有興趣的顧客,要帶著自備容器到羅百禮家里,后者就用一把湯匙為他們裝添產品。

這把湯匙成就了如新集團版圖的開端,也調制出了如新“善”的基因——羅百禮說:“我每天醒來的第一件事,就是要想一下,今天我可以幫助誰。”他在創建公司時寫下公司使命:要在世界各地凝聚一股善的力量,憑借酬報優渥的事業機會、不斷創新的優質產品和充實積極的優良文化,賦予人們提高生活品質的力量。

1993年,如新的兩位創始人羅百禮和倫兆勛(Steve J. Lund)在與植物學家柯伯爾博士(Dr. Paul Alan Cox)會面后,決定參與太平洋島國薩摩亞Falealupo村的熱帶雨林保護和當地學校及醫院建設的捐款活動。也正是在這一年的如新大會上,羅百禮第一次提到“善的力量”,從此成為如新的核心價值觀。

3年后的1996年,如新在紐交所上市,羅百禮認為有必要成立慈善基金會以實現企業的社會責任與回饋,“善的力量基金會”由此誕生,目標是能夠改善并解決兒童陷于疾病、文盲與貧困下的不幸生活狀況,為兒童的未來帶來希望,協助人們提高生活質量、延續保存原住民文化,以及保護脆弱的地球生態環境,最終為下一代創造更美好的世界。

如今,“善的力量基金會”已資助全球包括亞洲、北美、加勒比海、中美洲、非洲、歐洲和大洋洲在內的50多個國家和地區的100多個公益慈善項目,捐贈款物超過2.1億美元。如新也始終堅持“善的力量”的理念:授之以漁,人人參與,持續行善。

蜜兒餐的心意

現實中,慈善事業的發展面臨著一定的困境。由于操作缺乏一定的透明性,持續性,公眾對于慈善事業的發起者往往存在質疑,而短暫的慈善捐助也只能解決眼前或表象的問題。如何為那些需要幫助的人提供行之有效的幫助,如何對慈善資金進行高效透明的管理和運營,都成為延續慈善生命線的關鍵。

為此,如新“善的力量基金會”采用了一種“授人以魚不如授人以漁”的獨特運作模式。

“受饑兒滋養計劃”是如新最具創新性的一個慈善項目,它通過可循環的公益模式在全球范圍內為貧困地區兒童提供營養豐富的“蜜兒餐”。

“蜜兒餐”的項目源于如新對馬拉維的資助。2002年,非洲東南部國家馬拉維連續兩年遭受嚴重旱災,500萬人遭遇饑荒,造成了約200萬的孤兒與弱勢兒童。美國慈善組織“喂養兒童基金會”(Feed the Children)希望如新能夠給予馬拉維人民物資幫助。馬拉維慈善家拿破侖·容貝(Napoleon Dzombe)告訴如新,一時的金錢和物資援助并不能打破馬拉維貧困的惡性循環,唯有培養人民自力更生才是根本解決之道,但這需要長期穩定的資金支持與承諾才能實現。

也就在這一年,如新決定與加州大學戴維斯分校營養專家肯·布朗博士(Dr.Ken Brown)合作,共同研發了“蜜兒餐”,原料一般用玉米,在中國用大米,里面添加了二十幾種維生素和礦物質,有助于孩子的腦部發育。“蜜兒餐”通常會捐到學校,以此吸引孩子到學校受教育。NU SKIN如新集團董事會主席暨受饑兒滋養計劃執行總監倫兆勛說:“我們只給他們吃的并不會解決這個問題,因為他們沒有自力更生的能力,所以我們希望從惡性循環變成良性循環,讓他們去學校有的吃,同時能學到知識和能力,創造就業的機會,讓社會有更好的發展。”

2004年,如新在馬拉維建立了“蜜兒餐”工廠,為當地創造了大量就業機會。2005年,又在黑龍江雞西建廠。這兩大工廠分別供應非洲和亞洲地區的“蜜兒餐”,并針對不同地區的飲食口味而有所調整。

“蜜兒餐”這樣“一舉多得”的慈善模式,不僅概念超前,也讓后來者難以復制,因為從研發到建廠、從運輸到分發,如新都要全程參與,這種勞心勞力的過程比僅捐一筆錢要艱難許多。

用心,“換”病孩的心

此外,“授人以漁”的慈善模式也貫穿于如新CHF項目上。這項善舉源于范家輝對東南亞地區特殊國情的關注。在東南亞,患有先心病的孩子被稱為“紫嬰”(blue baby),因為心臟供血不足導致他們的嘴唇和手指都是藍藍紫紫的。據統計,患有先心病的孩子如果4歲前不做手術,4歲以后就有一半孩子難以存活;另外一半孩子就算長成也算不上健康,因為心臟的發育會影響其他器官的發育。endprint

1997年,初任如新東南亞區域總裁的范家輝主導成立了“如新東南亞兒童心臟病基金會”。他回憶說:“我在泰國認識了一位心臟病專家,了解到一個先心病手術需要5萬到10萬人民幣,費用太高,很多企業寧愿選擇贊助兔唇或白內障這樣兩三千元就能負擔的手術。如新從來不做錦上添花的事,而是選擇別人不能做的事情——人無我有,人有我優,人優我走。我們幫助這些小朋友改變他們的生命,一來這個社會少了負擔;二來更重要的是,我們相信,他們受過這個社會的幫助,長大之后,會更積極地回饋社會,我們是把負面力量轉變成正面的力量。”

現年11歲的菲律賓女孩Yana就是這些受助兒童中的一位。她很愛笑,很難想象她曾是一個飽受先心病折磨的孩子。2010年,她的笑臉出現在馬尼拉最高建筑的海報上,彰顯這座城市的包容和活力。在接受記者采訪時,Yana告訴我們,為了感謝如新,他們一家每年都會給“NU SKIN爸爸”寄圣誕卡,告訴他這一年來家庭的新變化,原本是媽媽幫Yana寫,上學后的Yana就開始自己寫,并匯報生活中的點點滴滴——例如她有了一個健康的小妹妹,自己還當上了海報模特。Yana希望自己也能成為一名天使,將來有能力幫助其他先心病孩子做手術。

范家輝自己沒有孩子,但他的心中有很多孩子。這些年,如新在東南亞和中國大陸救助了接近8000個孩子。每當他心情最差的時候打開電腦,看到那些孩子的笑臉,他會告訴自己:我有七八千個孩子,正因為做了一些小小的努力,拯救了七八千條生命啊。想到這些,他的心情就會變得很好。

2007年,范家輝調任如新大中華區域總裁,即著手將“東南亞兒童心臟病基金會”復制到中國大陸,最終于2008年攜手上海市慈善基金會和復旦大學附屬兒科醫院,成立了“如新中華兒童心臟病基金”。

據統計,中國目前有超過250萬兒童正在遭受先心病的折磨,每年新增約20萬先心病患兒,其中2/3因為家庭貧窮無法得到及時的治療;在一些偏遠地區,有高達1/3的新生兒因此死亡,甚至有80%-90%的嬰兒因未及時接受手術而在1歲前夭折。

他至今還記得在資助第一例先心病人后去家里參觀的情景。“什么叫家徒四壁!真的,真的完全家徒四壁,墻上沒東西,真的沒東西,就一口鍋。這個鍋煮飯是它、炒菜是它,洗腳是它,洗臉也是它。”

范家輝說,絕大部分先心病兒童只要早期接受手術治療就可以治愈,未來成為社會的可用之材。

復旦大學附屬兒科醫院心血管中心主任賈兵博士全程參與了“如新中華兒童心臟病基金”的工作。他所在醫院心血管中心有員工100多人,全部參與到如新的這個項目中。每年醫院能夠診斷的先心病患兒近4000人,適合治療的接近2000人。賈醫生一人一年要做四五百例手術,一臺手術兩小時左右,復雜的則需要三四個小時。他說,“很多經濟條件好的就走常規治療了。但遇到家庭貧困的,我們就會把如新基金推薦給他們。”

盡管慈善項目改變了數千先心病孩子的命運,但相較上百萬的患兒基數,范家輝仍感到任重而道遠。為此,如新自2012年起資助復旦大學附屬兒科醫院開展醫療培訓慈善項目,賦予更多醫院和醫生挽救生命的力量。

以新疆烏魯木齊兒童醫院為例,在“如新中華兒童心臟病基金”的資助下,當地醫生到復旦接受為期1年的培訓學習,復旦大學附屬兒科醫院還定期委派專家前往新疆,親自在現場進行手術指導。如今,新疆烏魯木齊兒童醫院成為新疆首家有能力進行先心病手術的兒童專科醫院。截至2014年3月,新疆烏魯木齊兒童醫院已救助160多名當地貧困患兒,其中最小的僅3個月大。與此同時,吉林、廣東和山東等地區的醫生也得到了相應的培訓,幫助當地貧困先心病患兒獲得更及時救治。

“如新中華兒童心臟病基金”的“授之以漁”還體現在2011年啟動的新生兒先天性心臟病篩查計劃——如新從“等”先心病患兒上門到“找”先心病患兒——從前期篩查、慈善救治,到治療后的援助及志愿者服務等,形成了國內先天性心臟病方面最為完整的專項基金救助鏈條。賈醫生表示:“目前在如新基金的使用上,診療這一塊是最大的。今后,篩查和培訓的投入比例會擴大,這樣就更有意義了。”

漣漪效應

在“如新中華兒童心臟病基金”成立的同一年,中國發生了汶川地震。如新馬上籌集到3500多萬元的物資和資金捐給災區。因為看到當時很多企業都在捐錢,如新認為緊急援助只能解決燃眉之急,而災后重建卻是一個長期的過程,應該把錢投入到更有意義、更有長遠價值的項目上。于是,如新和中國扶貧基金會研究了一年多時間,先期投入了400萬元成立“如新5·12小額信貸基金”項目,幫助四川當地失去家園、失去工作、失去生活能力的人。

“5·12小額信貸基金”始終踐行著“授人以漁”的慈善理念。受基金資助的人在其他地方借不到錢,而“5·12小額信貸基金”不要擔保就可以借錢給他們,讓他們重新開始家庭工業和個體經營。而基金通過貸款資金的不斷回流形成良性循環,為可持續運行提供了保障,也能夠輻射到更多的受災家庭。

2013年4月四川雅安地震發生后,如新籌集到了1500萬元的物資和資金,同樣留了100萬,在雅安設立同樣的小額信貸。“這叫做漣漪效應,掉一個小石頭到水塘,漣漪可以慢慢擴散出去,這是我們做到的善行。因為我們善的力量,我們希望讓咱們的世界一切如新,所有的事情一切如新,這也是我們公司的名字”,范家輝解釋說。

如新“善的力量基金會”另一大創舉就是“人人參與,持續行善”。如新內部的慈善理念是這樣的:“我們不要求捐獻的人一下子拿出很多錢,而是提倡每個同事每個月拿出1%的薪水,集腋成裘,細水長流,每個人都出心出力,有錢出錢,沒錢也可以為我們的基金會提供志愿服務,這樣可以配合可持續性的發展。”

以“受饑兒滋養計劃”為例,社會型企業最重要的概念就是協助人們培養能力,而能力的匯聚又為社會的進步和發展提供作用力。在如新看來,公司就像一棵大樹,要幫助他人提高生活品質,不能僅僅依靠大樹的果實,而是要通過大樹的庇蔭培育更多的小樹茁壯成長,反哺社會,形成可持續發展的模式。

此外,如新從上到下都是樂善好慈之人。公司另一位創始人倫兆勛就積極參與“蜜兒餐”項目,多次探訪馬拉維當地,并把自己家人和一雙兒女也帶去體驗生活,幫助當地人從填飽肚子開始,逐步脫貧致富。

做一件好事不難,難的是天天做好事。“我們在全世界擁有超過100萬的行政員工和銷售人員。一年365天,我們100萬的員工每一天都可以做一個好事情,加起來是超過4個億的好事,每年可以幫到4億人,這也值得驕傲。”范家輝說,他本人連續15年,每年拿出薪水的10%捐給母校香港城市大學。城大校長說,捐錢給學校的校友中,范家輝出的錢不是最多的,但在比例上卻是最高的。

善念使人富有

在范家輝看來,要是每一個企業只想怎么賺錢,最后的結果就是富者越富,貧者越貧,這個社會就失衡了,不會可持續下去。一些企業已經開始去想怎樣持續、健康地成長,如新就是領先者之一。“如果你的企業沒有盈利,員工生活不會好。盈利是手段,更重要的是我們做事情的起心動念是要讓我們的同事們更好,讓這個社會因為我們有盈利。”

30年前如新談慈善行善之時,還沒有“企業社會責任”這個詞,但是如新的定位是就是要凝聚一股善的力量。很多公司每年會發布企業社會責任報告,如新發布的是善的力量的報告——做了什么樣的善事,如何真正提高生活品質。這也是如新最重要的KPI(績效考核)。

范家輝很喜歡這樣一句話:我們不一定會因為賺很多的錢而富有,但我們可以因為我們付出的善念而使心中富有。他表示:“雖然我們要考慮業績盈利的能力,但是我們更重要是我們這一年為這個社會上創造了多少微笑,這是我們每天去想的事情。”如新行善不是作秀,更不求“名”。“我們剛剛在青海捐了60萬元幫當地農民建水壩,為什么?因為只要建了這個水壩就可以讓當地農民的生活翻六番。說實話,60萬元說多不多說少不少,但這個水壩建成后,可以讓幾百個最窮困的人受惠,這個事情就變得太有意義了。在我們看來,善不光是做好事,還包括怎么可以做得好,如何更有社會意義。”

在全球范圍內,涉足慈善的跨國企業不在少數,但是可以堅持數十年、挑選難度高的項目,又能不斷推出慈善創新理念的企業屈指可數,如新是其中的佼佼者。endprint