某醫院單病種圍手術期預防感染質量控制指標調查與分析

范從進,朱 坤,楊秀玲

根據國家衛生部《三級綜合醫院評審標準2011版》(以下簡稱評審標準),為貫徹落實衛生部關于《抗菌藥物臨床應用指導原則》、《普通外科Ⅰ類(清潔)切口手術圍手術期預防用抗菌藥物管理實施細則》、《剖宮產手術圍手術期預防用抗菌藥物管理實施細則》和《外科手術部位感染預防與控制技術指南(試行)》的要求,解放軍171醫院從2012年4月開始對國家衛生部頒布的第二批單病種圍手術期預防感染質量控制的5項指標[1](①手術前預防性抗菌藥物選用符合規范要求,②預防性抗菌藥物在手術前0.5~2 h內使用,③手術超過3 h或失血量大于1500 mL,術中可給予第二劑,④擇期手術在結束后24、48、72 h內停止預防性抗菌藥物使用的時間,⑤手術野皮膚準備與手術切口愈合),進行了前瞻性調查與分析,了解醫院在單病種醫療質量管理中存在的問題,為單病種管理提供了科學依據。現將調查分析情況報告如下。

1 資料與方法

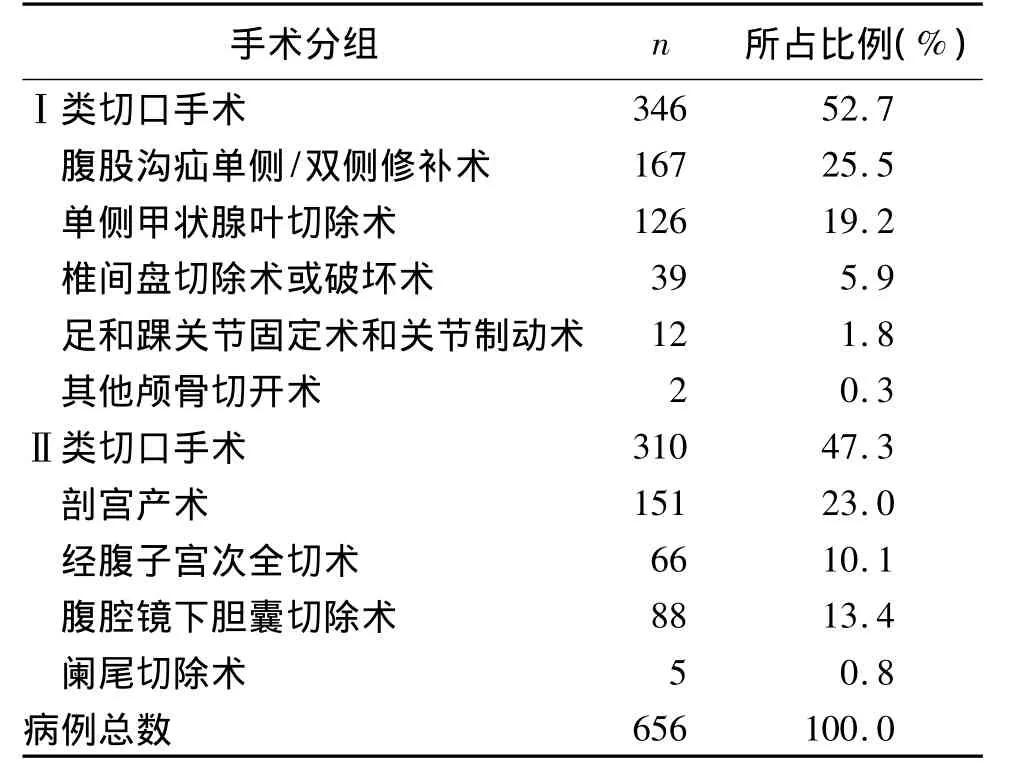

1.1 資料來源與病例選擇 從醫院HIS系統中選取2012年4月1日-2013年7月31日,已開展適用手術與操作ICD-9-CM-3編碼的9類擇期手術,共計656例,見表1;剔除存在以下情況的病例:①在病例中的主要診斷與次要診斷為感染者;②有記錄明示手術前患者正處在使用非指定的抗菌藥物治療感染的進程之中;③臨床醫師認為有使用此類抗菌藥物治療的禁忌證者;④術前有感染或具備潛在高危感染因素者;⑤術前24~48 h內接受抗菌藥物治療者;⑥在手術后2 d,被確診為感染并行治療者;⑦臨床醫師認為有繼續使用抗菌藥物進行治療的適應證者,并在病程記錄中有說明;其中男 233例,女423例,平均年齡47歲(18~84歲),平均住院天數11.65 d。

表1 監測病例基本信息(n=656)

1.2 調查內容與方法 根據圍手術期預防感染質量控制的5項指標,自行設計調查表,調查表的內容包括:①患者的一般情況:包括姓名、性別、年齡、住院號、入院診斷、手術名稱、住院天數等;②手術一般情況,包括手術時間是否大于等于3 h,術中失血量是否大于等于1500 mL;③圍手術期預防用藥情況:包括術前是否預防性使用抗生素,是否選用一二代頭孢菌素,圍手術期用藥時間是否在術前0.5~2 h內使用,術前、術中、術后用藥情況等;④切口及備皮情況:包括切口愈合情況,是否備皮、備皮時間及方法等。每天從醫院HIS系統中篩選出符合條件的監測對象,剔除排外病例后,對5項指標進行前瞻性調查,并將數據錄入表格,每月進行匯總分析。

1.3 質量控制標準 嚴格按照國家衛生部《抗菌藥物臨床應用指導原則》、《普通外科Ⅰ類(清潔)切口手術圍術期預防用抗菌藥物管理實施細則》、《剖宮產手術圍術期預防用抗菌藥物管理實施細則》和《外科手術部位感染預防與控制技術指南(試行)》進行評價,根據三甲評審標準進行病例選取和剔除。

2 結果

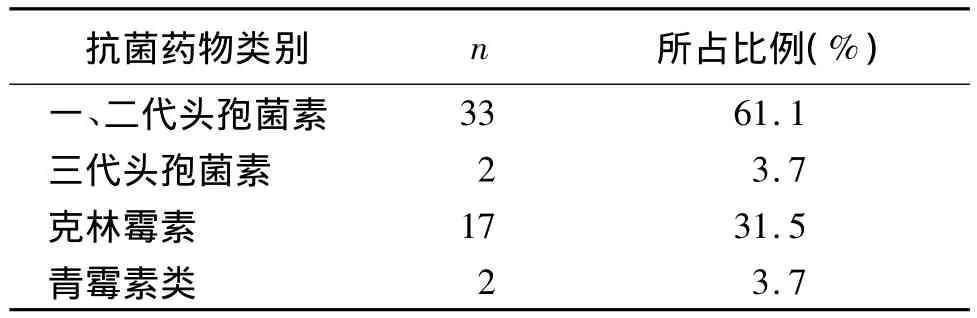

2.1 Ⅰ類切口手術抗菌藥物品種選擇情況 見表2。

表2 Ⅰ類切口手術抗菌藥物品種選擇(n=54)

2.2 抗菌藥物使用時機及療程 見表3。

表3 抗菌藥物使用時機與療程(%)

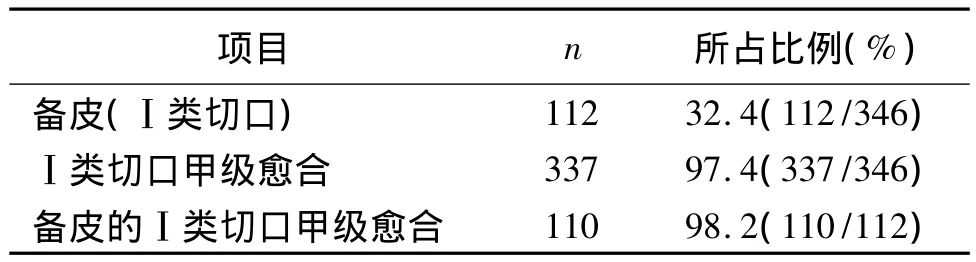

2.3 Ⅰ類切口備皮與切口愈合情況 見表4。

表4 Ⅰ類切口備皮與切口愈合情況

3 討論

3.1 結果分析 在調查的656例單病種圍手術期預防感染的5項監測指標中,在藥物的品種選擇、使用時機、用藥療程等3項指標存在不合理現象;預防性抗菌藥物在手術前0.5~2 h內使用、備皮時間及備皮方法等2項指標符合規范要求。

3.1.1 藥物品種選擇不合理,術后用藥療程過長表2顯示,Ⅰ類切口預防性抗菌藥物品種選擇正確率為61%,說明住院醫師在預防用藥的品種選擇上還存在著誤區。表3顯示,Ⅱ類切口術后預防性用藥超過72 h的有256例,占Ⅱ類切口的82.6%,用藥療程過長。有研究表明,單劑量和多劑量、低級別和高級別的抗菌藥物預防應用效果是沒有差別的[2],長時間用藥,非但不能減少感染,還可增加細菌的耐藥性,對感染控制不利[3]。通過與手術醫師溝通發現,其原因主要是受傳統的用藥習慣的影響、對手術部位感染的細菌學及抗菌藥物的藥理學知識掌握不夠,認為用藥時間越長、級別越高,控制感染的保險系數越大。

3.1.2 用藥時機掌握不夠準確 圍手術期抗菌藥物的使用時機極為關鍵[4],過早給藥會造成術中體內藥物濃度不足,達不到預防感染的目的;而術后給藥由于錯過了細菌發生污染或定植的時間,同樣難以達到預期效果,抗菌藥物的有效覆蓋時間應包括整個手術過程和手術結束后4 h[5]。表3顯示,Ⅱ類切口術前預防性用藥超過24 h的有33例占10.6%,過早地預防用藥起不到預防感染的效果,還給患者增加了不必要的費用;而術前0.5~2 h用藥均由病房大夜班護士執行,大多數在手術切皮之前的2 h就已完成。通過改變流程,術前用藥改為由手術室的護士執行,使預防用藥的時間點完全控制在規定時間范圍之內,術前0.5~2 h的預防用藥均能在規定時間內完成。

3.1.3 術中給藥未引起重視 細菌污染的高危時機存在于手術的全過程[6],手術時間超過3 h時,術中應追加1劑預防用藥。表3顯示,臨床醫師對術中給藥重視不夠,手術時間大于3 h的病例有13例,僅3例術中追加1劑抗生素預防用藥,術中給藥率為23.1%,顯然貽誤了預防感染的最佳時機。

3.1.4 規范了備皮時間及備皮方法 傳統的術前一日剃毛已證明是外科領域中的一個誤區,剃毛后細菌會在表皮創面上定植,成倍地增加切口感染的機會[6],毛發稀疏部位無需剪毛,毛發稠密區可以剪毛,且應在進入手術室前即刻準備[7]。表4顯示,Ⅰ類擇期手術,術前是否備皮與手術切口的甲級愈合率無明顯關系;備皮率為32.4%,備皮率不高,說明能避免不必要的備皮,同時,改變了多年來一直采用的傳統的術前1日刀片刮毛的備皮方法。

3.2 體會

3.2.1 加強抗菌藥物應用知識的培訓 抗生素雖然是臨床治療感染性疾病最有力的武器[8],但臨床醫師在預防性抗菌藥物的使用上仍存在誤區,通過調查發現,臨床醫師對抗菌藥物的合理使用知識掌握不足有關,并受傳統用藥觀念的影響,應加強對臨床醫務人員抗菌藥物應用知識的教育和培訓,使臨床醫師真正掌握合理用藥的相關知識,同時完善監督管理機制,將抗菌藥物合理使用納入醫療質量和目標管理體系,將教育性措施和管理型措施相結合,只有這樣,才會產生比較好的效果。

3.2.2 充分發揮臨床藥師的作用 隨著藥學服務的深入開展,臨床藥師在醫療服務中的作用越來越重要[9],臨床藥師應將豐富的理論知識和臨床具體情況相結合,定期組織開展目的明確的病案討論和面對面的互動式研討,來轉變醫生對抗菌藥物過分依賴的觀念,使醫生明白加強無菌操作、提高手術技巧、縮短手術時間,才是有效預防切口感染的根本。

3.2.3 加強手術室的規范管理 預防性使用抗生素不能代替嚴格的無菌技術[10]。手術室必須制定相應的規范管理制度和標準操作規程,并加強培訓和考核,同時加強手術室硬件投入,改善手術環境,使其滿足無菌手術的環境要求,將術中環境污染的機會降到最低,感控科加強對手術室感染源監測,切斷感染途徑,為臨床醫生打消顧慮提供客觀保障。

3.2.4 充分發揮團隊合作精神 患者的診療過程,涉及醫療、護理、醫技、甚至后勤部門的保障,規范的診療流程,靠的是各部門的通力合作來完成。如術前針的執行流程問題、備皮時間與方法的改進等,需要各科室和各部門的通力合作才能很好地完成。因此,建立團隊合作,保證所有環節和人員都能按照標準和時間節點完成任務,是提高醫療質量的前提和保障。醫務部門、職能科室要主動作為,按照循證醫學的要求科學設計、不斷完善工作流程,以達到醫療質量管理的持續改進。

[1]中華人民共和國衛生部.第二批單病種質量控制指標[Z].2010:11.

[2]宋 艷,賈春風.關于抗菌藥物濫用問題及對策[J].中國現代醫藥雜志,2006,8(11):150-151.

[3]徐秀華,吳安華,易云霞.臨床醫院感染學[M].長沙:湖南科學技術出版社,2005:652-656.

[4]魏愛英,倫保國.我院Ⅰ類切口手術患者圍術期抗菌藥物使用情況分析[J].解放軍醫藥雜志,2013,25(2):51-53.

[5]抗菌藥物臨床應用指導原則編輯專家組,抗菌藥物臨床應用指導原則[S].2004:5.

[6]中華醫學會外科學分會,中華外科雜志編輯委員會.抗菌藥物在圍手術期的預防應用指南[J].中華外科雜志,2006,44(23):1594-1596.

[7]中華人民共和國衛生部.普通外科Ⅰ類(清潔)切口手術預防用抗菌藥物管理實施細則[Z].2009:11.

[8]王菁平,丁蓉蓉.試論醫務人員合理用藥[J].東南國防醫藥,2009,11(4):353-355.

[9]梁 竹,董淑榮,原愛玲.我院開展臨床藥師工作的現狀分析及發展方向[J].解放軍藥學學報,2007,23(2):79-80.

[10]何澤民,朱文秀.清潔手術圍術期患者預防性抗生素應用調查分析[J].臨床合理用藥,2012,5(10C):24-25.