妊娠期肝內膽汁淤積癥致病因素對照研究與不同發病時間結局分析

向華

(湖南省婦幼保健院產三科 湖南長沙 410008)

妊娠期肝內膽汁淤積癥致病因素對照研究與不同發病時間結局分析

向華

(湖南省婦幼保健院產三科 湖南長沙 410008)

目的:觀察引發妊娠期肝內膽汁淤積癥可能的影響因素,以及不同妊娠時限發病對產婦及胎兒結局的影響。方法:選取2012年1月~2013年6月在我院進行治療的105例妊娠期肝內膽汁淤積癥患者作為病例組,110例正常孕婦為對照組。分析兩組患者的病歷資料,對本病相關危險因素進行對照研究,篩選其高危因素。同時將病例組患者按發病時不同孕周分為早發組(<28周發病,42例)和晚發組(≥28周發病,63例),比較兩組患者胎兒預后情況。結果:病例組患者ICP家族史、高雌激素水平、乙肝病毒感染、免疫失調、硒攝入量偏低等因素與對照組比較差異具有統計學意義(P<0.05);而是否初次妊娠、鋅攝入量偏低、農藥暴露情況等因素兩組比較并無統計學意義(P>0.05)。同時,早發組發生羊水污染、胎兒窘迫、早產、圍生兒死亡、低體重兒的幾率均顯著高于晚發組,差異具有統計學意義(P<0.05)。結論:ICP家族史、高雌激素水平、乙肝病毒感染、免疫失調、硒攝入量偏低等因素為ICP發病的高危因素,ICP發生時間越早對胎兒的不利影響越嚴重。

妊娠期肝內膽汁淤積癥;致病因素;發病時間;結局分析

妊娠期肝內膽汁淤積癥(intrahepatic cholestasis of pregnancy,ICP)是特發于妊娠期的一種疾病,主要發生于妊娠中晚期,臨床表現主要有瘙癢、黃疸等,并有轉氨酶及膽汁酸升高等生化指標的異常[1]。本病孕婦預后良好,但可導致胎兒宮內窘迫、早產,甚至胎兒死亡。為觀察引發妊娠期肝內膽汁淤積癥可能的影響因素,以及不同妊娠時限發病對產婦及胎兒結局的影響,以早期發現、早期干預ICP,筆者對105例ICP患者及110例正常孕婦展開了對照研究,取得了可信的研究成果,現將研究資料報告如下。

1 資料和方法

1.1 臨床資料

選取2012年1月~2013年6月在我院進行治療的105例妊娠期肝內膽汁淤積癥患者作為病例組。所有患者均符合《中華婦產科學》關于妊娠期肝內膽汁淤積癥的診斷標準[2],同時排除伴有肝腎功能不全或心臟病的產婦。同時選取110例正常孕婦為對照組。

病例組產婦年齡22~32歲,平均(25.7±6.4)歲,孕周(36.3±2.8) w,均為單胎;對照組產婦年齡21~33歲,平均(26.1±7.2)歲,孕周(36.7 ±3.1)w,均為單胎。兩組產婦在年齡、孕周、胎次、身體一般狀況等方面均無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

同時將病例組患者按發病時不同孕周分為早發組(<28周發病,42 例)和晚發組(≥28周發病,63例)。早發組產婦平均年齡(25.2±7.1)歲,早發組產婦平均年齡(27.9±7.5)歲,均為單胎。兩組患者在年齡、胎次、身體一般狀況等方面均無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法

1.2.1 致病因素調查

自行設計調查表,基礎信息包括孕婦的年齡、孕周、ICP相關實驗室檢查證據及臨床表現、新生兒狀況。同時通過查閱近10年來有關ICP的可能的致病因素,確定納入研究的危險因素,主要包括:ICP家族史、胎次、雌激素水平、乙肝病毒感染史、機體免疫狀況、硒攝入量、鋅攝入量、農藥暴露情況等。病例組產婦在確診后即由產科醫師根據調查表通過訪談對產婦進行問卷調查,對照組產婦在分娩前1~3天進行問卷調查。認真填寫調查問卷,并由專人進行統計分析。

1.2.2 不同妊娠時限發病的結局調查本次研究中早發組和晚發組產婦均采用相同治療方法,均以剖宮產為終止妊娠的方式。觀察兩組患者出現羊水污染、胎兒窘迫、早產、圍生兒死亡、低體重兒的幾率,并進行對比分析。

1.3 統計學分析

采用SPSS17.0軟件對所得數據進行統計學分析,計量資料組間比較采用t檢驗,計數資料采用x2檢驗,以P<0.05表示差異有統計學意義

2 結果

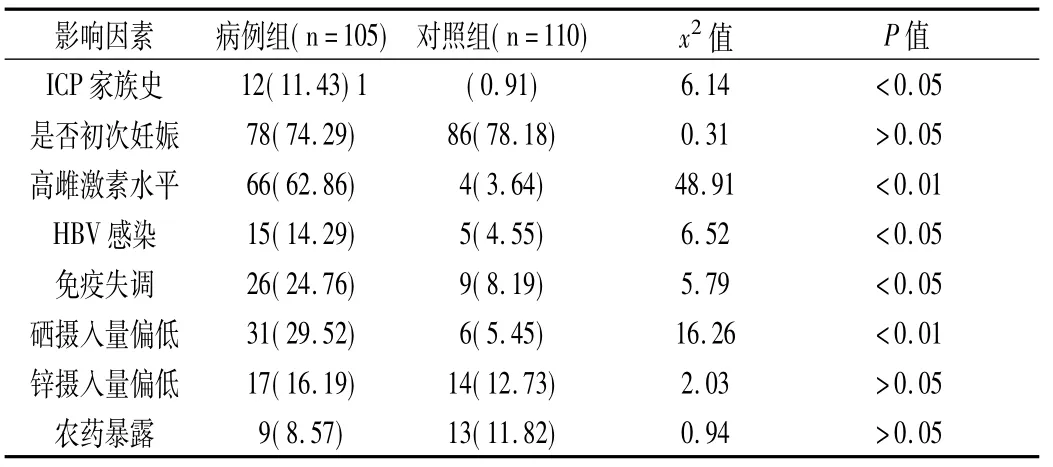

2.1 ICP危險因素對照研究分析結果對納入研究的影響因素進行卡方檢驗結果顯示,病例組患者ICP家族史、高雌激素水平、乙肝病毒感染、免疫失調、硒攝入量偏低等因素與對照組比較差異具有統計學意義(P<0.05),顯示以上因素為ICP發病的高危因素。而是否初次妊娠、鋅攝入量偏低、農藥暴露情況等因素兩組比較并無統計學意義(P>0.05)。詳見表1。

表1 妊娠期肝內膽汁淤積癥危險因素對照研究分析(例,%)

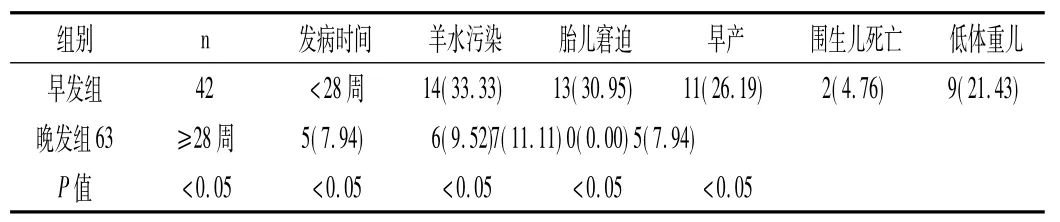

2.2 妊娠不同時間發生ICP的結局分析統計結果顯示,早發組發生羊水污染、胎兒窘迫、早產、圍生兒死亡、低體重兒的幾率均顯著高于晚發組,差異具有統計學意義(P<0.05)。說明ICP發生時間越早對胎兒的不利影響越嚴重。詳見表2。

2 結論

妊娠期肝內膽汁淤積癥(ICP)是產科引發圍生兒不良預后的常見妊娠期并發癥,近年來ICP的發病率呈現上升趨勢。研究顯示[3],患ICP產婦的胎兒窘迫發病率可達22%~41%,圍生兒死亡率可達0.4%~ 4.1%。

對于ICP的發病原因,臨床上還沒有確切認識。目前主要有5種學說得到普遍重視,即遺傳學說、內分泌激素學說、硒攝入不足學說、免疫功能異常學說及環境因素與遺傳易感性相互作用學說[4]。流行病學研究顯示[5],ICP的發病有著顯著的地域及種族差異,并表現出一定的家族聚集傾向,其遺傳學病因與一些易感基因存在一定的相關性。同時,雌激素水平升高也是發生ICP的一個重要致病因素,其致病機制可能與雌激素影響膽汁代謝有關。也有學者認為[6],雌激素代謝基因CYPIA2與COMT單核苷酸多態性與本病發生存在相關關系。此外ICP的發生與機體免疫功能的異常密切相關,尤其是與T細胞免疫以及IgG關系密切,且乙肝病毒感染也與ICP發生存在一定的相關性[7]。

本次研究顯示,ICP家族史、高雌激素水平、乙肝病毒感染、免疫失調、硒攝入量偏低等因素為ICP發病的高危因素,基本符合既往研究發現。但筆者認為,考慮到ICP危險因素的復雜性,各影響因素之間存在一定的相互作用,不能片面地認定某危險因素與ICP發病之間的相關性。具體到臨床實踐,應詳細詢問病史,結合產婦實際情況評估ICP的發病風險,并于妊娠早期對ICP的相關危險因素給予關注,對ICP高危產婦進行密切觀察,出現異常給予早期處理。

在妊娠不同時間發生ICP的結局方面,本次研究顯示,ICP早發組發生羊水污染、胎兒窘迫、早產、圍生兒死亡、低體重兒的幾率均顯著高于晚發組。筆者認為,這可能與膽汁酸的毒性作用時間有關。因為膽汁酸潴留是ICP圍產兒預后不良的首要病理生理基礎[8]。體外實驗也證實,膽汁酸鹽的細胞毒性效應表現出顯著的濃度及時間依賴性的特點,因此可以認為ICP早期發病對胎兒的負面影響更大[9]。此外,ICP早期發病對胎兒的不良影響也可能源于患者孕早期母體細胞免疫增強,與此相關的輔助T細胞產生細胞因子增加,對胎盤組織和胎兒造成損害,進而引發圍產兒預后不良[10]。

綜上所述,高濃度的膽酸長期作用,可通過多種途徑影響胎兒的生長發育。因此,明確ICP的致病危險因素,對高危產婦進行密切觀察,出現ICP給予早期處理,是保證ICP胎兒正常生長發育,降低早產、胎兒宮內窘迫、死胎和死產的重要手段之一。

表2 妊娠不同時間發生肝內膽汁淤積癥結局對比分析(例,%)

[1]張果,席會蘭,王昌銀.妊娠期肝內膽汁淤積癥對胎兒生長發育的影響[J].中國優生與遺傳雜志,2010,18(2):68.

[2]曹澤毅.中華婦產科學[M]..北京:人民出版社,2000:503-504.

[3]楊維軍.妊娠期肝內膽汁淤積癥產婦圍生兒120例結局分析[J].中國醫藥指南,2013,11(6):242-243.

[4]林安平,王琳,常青.妊娠期肝內膽汁淤積癥圍生兒死亡12例臨床分析[J].實用婦產科雜志,2010,26(1):71-73.

[5]王素珍,荊淑云.妊娠期肝內膽汁淤積綜合征與不良妊娠結局相關危險因素分析[J].北方藥學,2012,9(10):83-84.

[6]謝向群,黃曉靖,陳梅娣,等.雌激素受體單核苷酸多態性與妊娠期肝內膽汁淤積癥遺傳易感性研究[J].中國醫藥導報,2012,9(21) 51-52.

[7]潘玥,梅又文,唐太英.乙型肝炎病毒感染對妊娠期肝內膽汁淤積癥的影響[J].四川醫學,2012,33(7)1159-1161.

[8]賈小燕,漆洪波,羅欣.早發型妊娠期肝內膽汁淤積癥血清總膽汁酸水平與圍產兒結局的關系[J].中國實用婦科與產科雜志,2013,29 (6):464-467.

[9]王雪燕,馮麗娟,劉菊蓮,等.妊娠期肝內膽汁淤積癥圍生兒不良結局的預測[J].重慶醫學,2009,38(24):3501-3502.

[10]陳徐.妊娠期肝內膽汁淤積癥早期診治的臨床意義[J].實用醫院臨床雜志,2013,10(2):76-77.

R714.2

B

1009-6019(2014)01-0001-02