跨國公司回任人員知識轉移影響因素分析①

王娟茹,朱煥亮

(1.西北工業大學管理學院,西安 710072;2.中國航空綜合技術研究所,北京 100028)

跨國公司回任人員知識轉移影響因素分析①

王娟茹1,朱煥亮2

(1.西北工業大學管理學院,西安 710072;2.中國航空綜合技術研究所,北京 100028)

首先將文獻元分析與調研訪談分析相結合,識別和提取了影響跨國公司回任人員知識轉移的20個因素;然后運用實證研究方法,對所收集的數據進行探索性因子分析,并將跨國公司回任人員知識轉移的影響因素歸納為6類,即知識轉移動機、知識轉移能力、知識轉移機會、回任匹配、社會支持和知識特性;在此基礎上,對6類影響因素進行了驗證性因子分析,并對不同維度模型的擬合效果進行了對比。研究結果表明,六因子模型的擬合效果最優,從而驗證了所提出的6類因素對跨國公司回任人員的知識轉移具有很強的影響作用。

跨國公司;回任人員;知識轉移;影響因素

1 研究背景

隨著業務的不斷拓展,不少公司面臨異地派遣員工的問題。目前員工外派及其管理已成為跨國公司人力資源管理工作中至關重要的一個環節。外派過程中涉及人員回任,即員工從東道國回到母國的母公司[1]。外派提供了獲取知識的機會,而回任則創造了在母國轉移和應用知識的機會。組織要從這些知識中獲取收益,必須充分利用回任人員的知識,重視回任人員的知識轉移和管理。知識蘊藏在人員身上,人員的流動也就意味著知識的流動。Gupta和Govindarajan強調了子公司可以成為跨國公司的知識輸出者,認為知識資源的流動對于跨國公司組織體系是最為重要的[2]。Bonache和Brewster認為,人員外派是為組織提供學習機會的最有效的方式,出國從事國際任務的員工可以獲取國外文化、產品、客戶、市場等方面的國際知識和經驗,這些國際知識和經驗豐富了外派人員在企業管理和戰略管理方面的知識,促進了技術和知識在組織中的轉移,提高了公司的溝通和協調能力[3]。同時,具有國際經驗的回任人員由于要適應當地的法律和組織文化,因此能承擔各種不同的任務和責任,具有更加柔性的管理方式。相關文獻研究表明,外派是打開國際業務的最有效方式[3-4],外派人員獲取的知識具有更高的隱含性,競爭者很難模仿,是跨國公司十分有價值的資源。因此,對跨國公司回任人員知識轉移的影響因素進行研究是十分必要。

跨國公司回任人員知識轉移的影響因素是知識轉移發生的前因。雖然國內外學者對知識轉移的影響因素進行了大量研究,并取得了一定的研究成果,但是,就該領域的研究而言,大多數學者研究的是外派人員從母公司獲取的知識向子公司的轉移,或外派人員在外派期間從子公司向母公司的逆向知識轉移,并未將知識轉移與回任過程相結合來研究回任人員知識轉移的影響因素。鑒于此,本文采用探索性因子分析與驗證性因子分析相結合的方法,歸納并提出跨國公司回任人員知識轉移的影響因素。

2 跨國公司回任人員知識轉移影響因素的提取

2.1 文獻元分析

文獻元分析是對既有資料的研究,屬于非介入性研究。它借助測量和統計分析方法,對某一主題已有研究的統計資料進行再統計、分析和綜合,是文獻評價研究的有效方法。本文利用本校的網絡數據庫資源、校內圖書館館藏資源及校外圖書館資源,查閱、研讀和梳理與跨國公司回任人員知識轉移相關的文獻,共搜集到國內外相關研究文獻20篇。研究發現,關于回任人員知識轉移的影響因素,學者們主要從知識管理、社會資本和人力資源管理等方面對跨國公司回任人員知識轉移的影響因素進行了研究。

1)知識管理的角度。

已有研究分析了轉移意愿、轉移機制、轉移意境等因素對知識轉移的影響。例如,Kamoche的研究結果顯示,跨國公司的回任人員必須有轉移意愿才能將知識轉移給組織[5]。Lazarova和Tarque認為,外派人員的個人知識能否成功轉移到組織層面,依賴于回任人員的轉移意愿[6]。Inkpen通過案例研究提出,如果跨國公司希望通過員工外派學習在全球獲得知識,則必須建立一個核心的知識轉移機制——包括外派人員的流動、培訓計劃、交流協調的固定場所、對知識轉移者領導地位的肯定以及鼓勵個人社會關系的建立,其中外派人員的流動是該機制的核心[7]。Rohr研究了知識發送方的轉移意愿、轉移能力、職涯規劃、組織文化、知識轉移意境對回任人員知識轉移的影響[8]。徐笑君探討了海歸經理人的知識轉移意愿對知識轉移的影響[9]。劉長義和謝榮見從知識發送方、知識接收方、知識情境和知識本體等方面,實證分析了基于技術員工流動的跨組織知識轉移的影響因素[10]。

2)社會資本的角度。

一些學者研究了信任、外派關系和人員互動等因素對知識轉移的影響。Culter發現,人員互動是實現企業之間知識轉移的有效方式[11]。Kostova認為,信任影響知識轉移,并促進知識的成功轉移,如果回任人員信任其所在組織,則愿意共享和轉移個人的知識[12]。Antal提出,回任人員只有通過與他人相互作用才能共享其隱性知識,并將之轉化為顯性知識[13]。Holtbrügge和Berg認為,隱性知識通過人與人之間的互動才能被最有效地轉移[14]。M?kel?從社會資本的結構維度、關系維度和認知維度出發,分析了外派關系的典型特征,認為外派關系對跨國公司的知識轉移具有重要作用,這種社會關系具有長期性、多重效果性和多重內容性等特點[15]。Farh、Bartol和Debra研究了支持關系對回任人員知識轉移的影響[16]。易凌峰和侯英姿發現,可將跨國公司的人員外派視為從東道國獲取知識并向母公司轉移的組織學習過程,該學習過程受到外派員工社會資本的影響[17]。

3)人力資源管理的角度。

一些學者將人力資源管理與知識轉移相結合,分析了組織支持、職涯發展和回任計劃等因素對知識轉移的影響。例如,Downes和Thomas以及Anta認為,回任人員知識的有效轉移依賴于職涯導向、組織文化和組織結構等因素[18-19]。Minbaeva和 Michailova認為,實施人員配備、培訓、工作輪換、業績考核和激勵等人力資源管理手段,不但可以提高母公司和子公司的知識轉移和吸收能力,而且可以增強母公司與子公司雙方進行知識轉移的動力,最終促進母公司與子公司之間的知識轉移[20]。Lazarova和Cerdin分析了組織支持和職涯發展對回任人員知識轉移的影響[21]。Canestrino和Magliocca認為,回任計劃和激勵的缺乏限制了回任人員的知識轉移[22]。姜秀珍、金思宇和包偉琴以及吳雨才指出,組織要想驅動回任人員共享知識,必須向外派人員提供與其個人職業生涯需求相一致的職業生涯發展機會,以鼓勵外派人員將學習到的國際知識轉移給組織[23-24]。楊春江、劉銳和李陶然認為,個體與工作的匹配、個體與團隊的匹配、個體與組織的匹配影響回任人員海外知識的轉移[25]。

通過分析上述文獻,筆者共得到26個影響跨國公司回任人員知識轉移的因素。按以下標準對這些因素進行篩選:第一,對不同文獻中表述不同但含義相近的要素進行統一命名;第二,對文獻中劃分過細的影響因素進行合并或剔除;第三,排除出現率較低的影響因素。經過文獻元分析,最終得到影響跨國公司回任人員知識轉移的17個因素,包括轉移渠道、信任、承諾、溝通、轉移意愿、利益聲譽、激勵機制、編碼能力、傳授能力、共享能力、工作匹配、團隊匹配、組織匹配、IT基礎設施、IT無形資產、信息支持和資源支持。

2.2 調研訪談分析

選擇典型行業的跨國公司的回任人員進行深度訪談。為了便于分析,選取陜西汽車集團有限公司、中興通訊股份有限公司、創維集團、海爾集團的回任人員作為訪談對象。為了保證數據的真實性和有效性,事先設計訪談提綱,并在訪談前介紹了訪談目的、確保對訪談人員及其企業等信息保密。2013年5月到6月期間,采用半結構化方法對訪談對象進行訪談,以漸進方式對錄音材料進行分析。共訪談了23位回任人員,其中6位來自陜西汽車集團有限公司、6位來自中興通訊股份有限公司、5位來自創維集團、6位來自海爾集團。通過對上述回任人員的訪談記錄進行分析和總結,共收集到36個具體的影響因素。然后,根據這些因素在訪談中被提及的頻次,選取頻次大于10次的因素共20個。大多數影響因素與已有文獻中提到的因素是一致的,也有一些因素(如情感支持、知識粘滯性和知識復雜性)并不包含在文獻分析結果中。綜合上述文獻分析和調研訪談分析的結果,共得到20個影響跨國公司回任人員知識轉移的因素。

3 跨國公司回任人員知識轉移影響因素的實證分析

3.1 問卷設計和數據收集

本文的研究對象為跨國公司的回任人員。在研究時,主要利用校企合作關系以及EMBA、MBA、MEM、碩士和博士等校友資源、社會關系網絡等聯系調研企業。為了保證調查問卷的有效性,對樣本進行了嚴格挑選,從而確保了被調查對象是外派年限在半年以上的跨國公司的回任人員。調查企業所在行業涵蓋機械制造、電子、通訊等行業,企業類型主要以國有企業和民營企業為主。在問卷發放和回收的方式方面,為了提高問卷回收率,大多數問卷是借助項目調研和訪談由被訪談人當面填寫和回收的,部分問卷是通過E-mail發放的,并于電子問卷發出后第二天通過打電話和發送E-mail進行追蹤和溝通,從而保證了問卷的正確填寫和問卷回收率。最終的調查問卷包括28個題項,其中基本信息涉及8個題項、主體部分涉及20個題項。主體部分的題項采用Likert五級量表法進行設計,其中“1”表示非常不符合、“2”表示不符合、“3”表示一般、“4”表示符合、“5”表示非常符合。2013年7月至2013年9月期間,分別向陜西、北京、四川、上海、廣東和湖北等地區的32家跨國公司的回任人員發放問卷280份,回收問卷205份,剔除掉填寫有誤和填寫不全面的問卷29份,最終得到有效問卷176份,有效問卷回收率為62.86%。因此,本次調研的問卷回收率是符合要求的。從回收的有效問卷來看,被調查者的學歷大部分為本科及以上——占樣本總數的比例超過80%;被調查者的外派期限為0.5~1年的有49人(27.84%),為1~2年的有78人(44.32%),為2~3年的有37人(21.02%),為3年以上的有12人(6.82%)。

3.2 信度分析

信度是指測驗的可信程度,信度分析主要考察測驗結果的一貫性和一致性,最常用的指標是Cronbach′sα系數。本文運用SPSS 19.0軟件對量表進行信度分析,采用Cronbach′sα系數檢驗測量題項是否具有較好的內部一致性。分析結果表明,問卷整體的Cronbach′sα系數值為0.768,表示量表的內部一致性良好,量表的可信度較高。

3.3 探索性因子分析

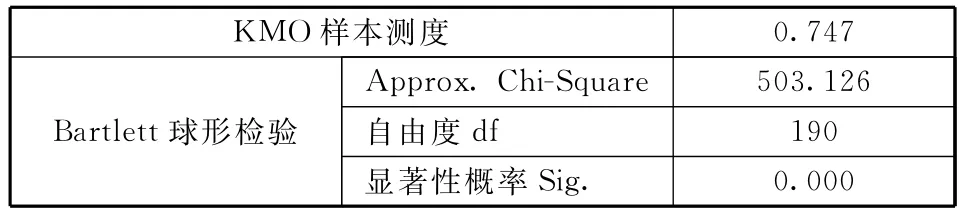

3.3.1 Bartlett球形檢驗和KMO檢驗

在進行因子分析前,需要檢驗各測量題項之間是否存在較高的相關性,以判斷是否能進一步做因子分析。本文運用SPSS19.0軟件對跨國公司回任人員知識轉移的20個影響因素進行KMO測度和Bartlett球形檢驗,結果見表1。KMO測度值為0.747,根據Kaiser給出的KMO度量標準可知,原有變量適合進行因子分析。Bartlett球形檢驗卡方統計值的顯著性概率為0.000,小于0.01,表示相關系數矩陣不是一個單位矩陣,適合進行因子分析,因此,本文采用主成分法來提取因子。

表1 KMO測度結果和Bartlett球形檢驗結果

3.3.2 因子提取分析

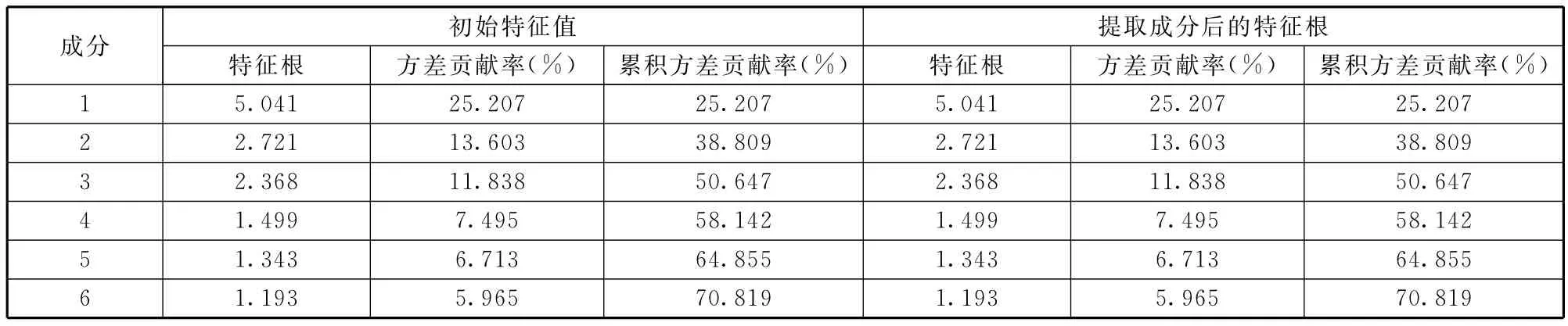

本文對所有題項進行探索性因子分析,采用Varimax正交極大旋轉法抽取因子,以特征根≥1為原則確定抽取因子的有效數目,得到跨國公司回任人員知識轉移的影響因素的相關矩陣的特征值,如表2所示。

由表2可知,20個因素中前6個因子的特征根大于1①因子的特征值大于或等于1,表明因子是有意義的。,因此將之保留。這6個因子的方差貢獻率分別為25.207%、13.603%、11.838%、7.496%、6.713%和5.965%,其累積方差貢獻率為70.819%,說明這6個因子基本上保留了原始指標的信息,因此提取6個因子是可以接受的。

表2 總方差解釋表

3.3.3 因子載荷分析

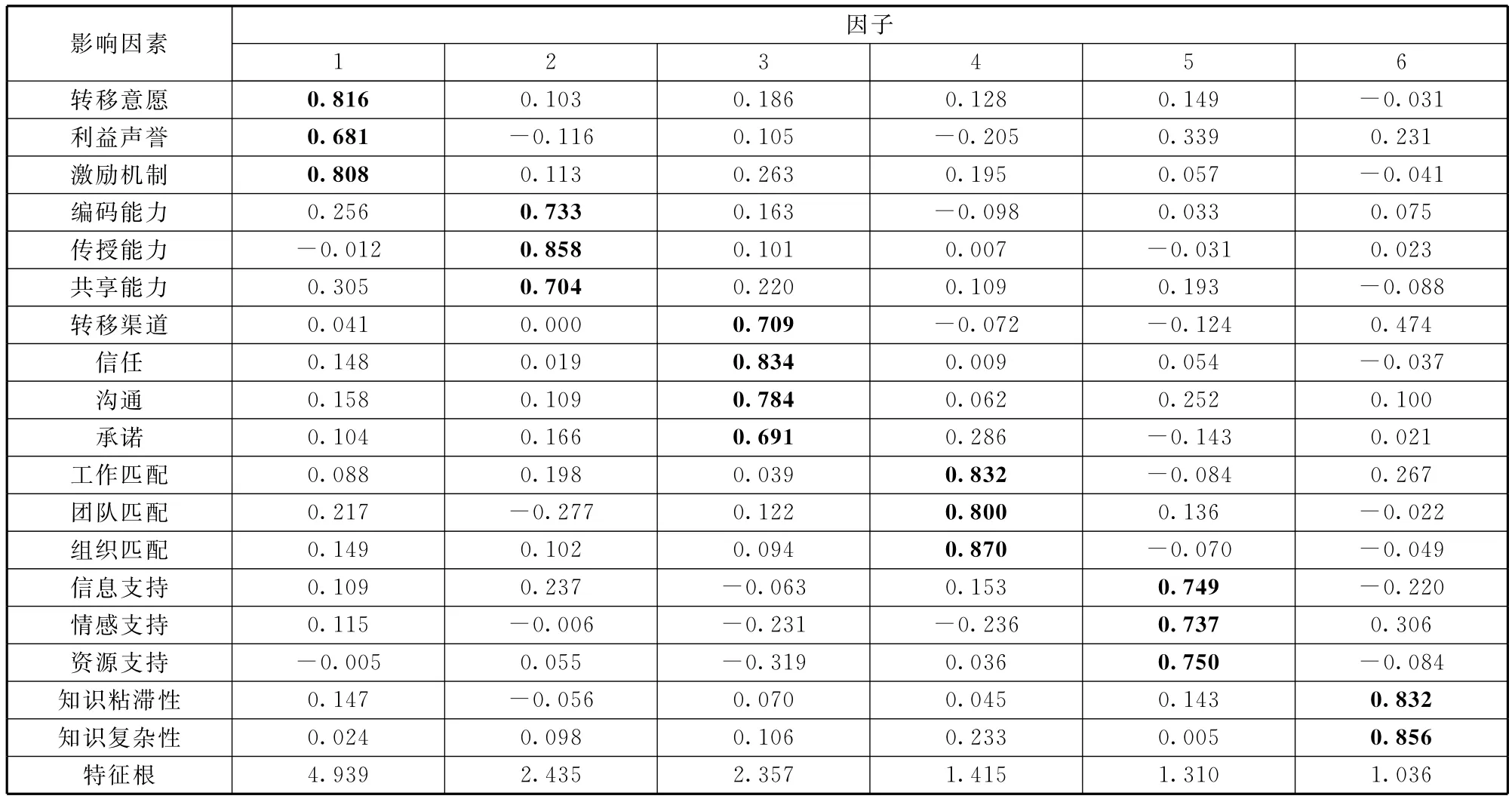

在因子分子中,某題項在某因子上的載荷的絕對值越大,表明該因子與該題項的重疊程度越高,該題項在解釋該因子方面越重要。判斷是否保留題項的標準定為:第一,該題項在某一因子上的載荷值超過0. 50;第二,該題項不存在交叉載荷,即沒有在2個因子的載荷指都超過0.35。應用SPSS19.0軟件對數據進行分析發現,有1個因素在所有因子上的載荷值都小于0.4,有1個因素在所有因子上的載荷值都大于0.5。根據上述標準,刪除這2個因素,保留18個因素。對跨國公司回任人員知識轉移的18個影響因素重新進行探索性因子分析,KMO值為0.767,Bartlett球形檢驗卡方統計值的顯著性概率(Sig.=0.00)小于0.05,表明這些數據適合做因子分析。按照特征根大于1的原則,提取了6個因子,其累積方差貢獻率為74.958%(超過60%),說明提取這6個因子是合理的。為了使因子載荷矩陣中的系數更加顯著,本文采用方差最大法對因子載荷矩陣實施正交旋轉以使因子具有命名解釋性。旋轉后的因子載荷矩陣的統計意義是原始變量與公共因子的相關系數。對初始因子載荷矩陣進行旋轉,并將在同一因子上的載荷值較高的因素排在一起,從而得到因子載荷矩陣,如表3所示。

表3 旋轉后的因子載荷矩陣

從表3可以看出,18個影響因素被轉化為6個公共因子。根據旋轉后的因子載荷矩陣可知:轉移意愿、利益聲譽和激勵機制反映了跨國公司回任人員的知識轉移動機對其知識轉移的影響,將該因子稱為知識轉移動機因子;編碼能力、傳授能力和共享能力反映了跨國公司回任人員的知識轉移能力對其

知識轉移的影響,將該因子稱為知識轉移能力因子;轉移渠道、信任、溝通和承諾反映了跨國公司回任人員的知識轉移機會對其知識轉移的影響,將該因子稱為知識轉移機會因子;工作匹配、團隊匹配和組織匹配反映了回任匹配對跨國公司回任人員知識轉移的影響,將該因子稱為回任匹配因子;信息支持、情感支持和資源支持反映了社會支持對跨國公司回任

人員知識轉移的影響,將該因子稱為社會支持因子;知識粘滯性、知識復雜性反映知識特性對跨國公司回任人員知識轉移的影響,將該因子稱為知識特性因子。

3.4 驗證性因子分析

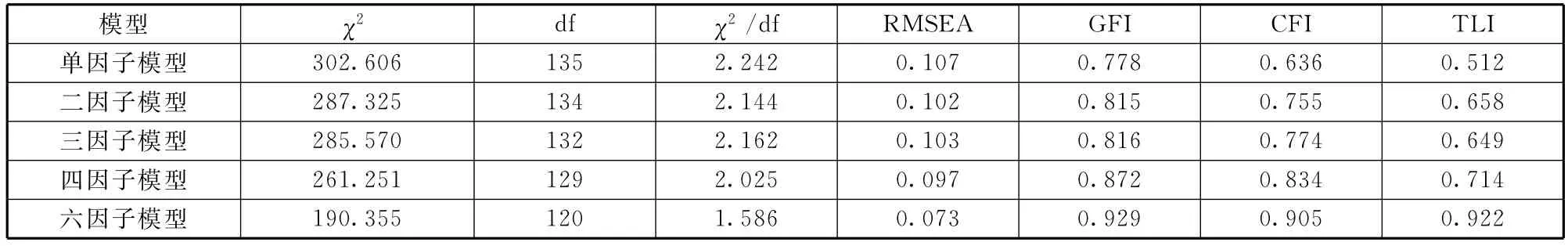

為了進一步檢驗六類影響因素的合理性,本文采用Amos17.0軟件對獲得的數據進行驗證性分析,并對單因子模型、二因子模型、三因子模型、四因子模型和六因子模型的各項擬合指數進行比較,結果見表4。

從表4可以看出,六因子模型的χ2、df、χ2/df、RMSEA、GFI、CFI和TLI這7個擬合指數的值均達到擬合標準,且均顯著優于其他模型,說明六因子模型的擬合度較高且模型較簡約。

表4 不同模型的擬合指數比較

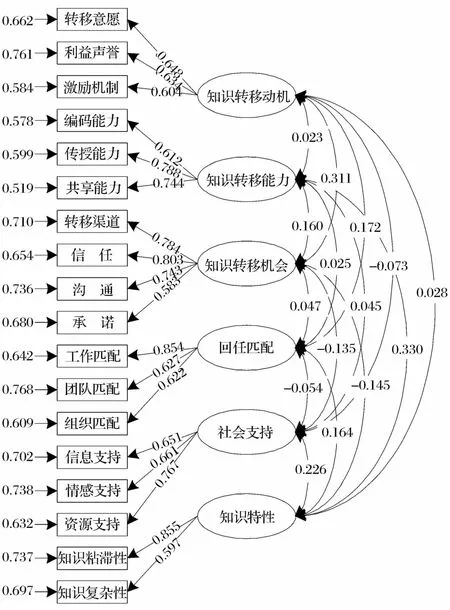

跨國公司回任人員知識轉移影響因素六因子模型的標準化路徑系數如圖1所示。從圖1可以看出,18個因素在6個維度上的標準化因子載荷最小值為0.583、最大值為0.855,所有載荷值介于0.50~0.95之間,表明模型的擬合程度較高、路徑關系顯著,具有統計學上的顯著性。這進一步說明了跨國公司回任人員知識轉移的影響因素的結構效度得到了很好的數據支持。

圖1 跨國公司回任人員知識轉移影響標準化路徑圖

4 結論

4.1 結果分析

通過探索性因子分析和驗證性因子分析,本文歸納并提取了影響跨國公司回任人員知識轉移的六類因素,分別為知識轉移動機、知識轉移能力、知識轉移機會、回任匹配、社會支持和知識特性。對各影響因素的具體分析如下:

1)知識轉移動機。

跨國公司回任人員的知識轉移行為由其知識轉移動機直接決定,而知識轉移動機是回任人員打算進行知識轉移的主觀傾向強度。回任人員采取某一行為的動機與實際發生該行為之間存在顯著關系。回任人員在采取某一行為之前,會先決定是否愿意采取該行為,也就是說,回任人員先有行為動機,才會發生實際行為。跨國公司中回任人員的知識轉移動機越強烈,回任人員越會將從國際市場中獲得的市場知識、國際經驗等共享和轉移給他人。

2)知識轉移能力。

知識轉移能力是回任人員運用合適的方式解釋、說明并傳授知識的能力。回任人員的知識具有隱含性、復雜性和專有性,這導致知識具有模糊性,阻礙了知識轉移的進行。如果跨國公司的回任人員擁有知識的編碼技巧和編碼能力、具備一定的傳授能力,并能將知識進行有效共享,則知識轉移效果將大大增強。

3)知識轉移機會。

在跨國公司中,知識轉移機會包括兩個方面:一是回任人員與其他人員之間存在的現實的或潛在的關系,如信任關系、溝通關系和承諾關系;二是回任人員與其他人員之間存在的、有助于知識轉移的渠道。如果回任人員與其他人員建立了直接或間接的關系,同時他們之間存在適合于知識轉移的渠道,則知識轉移才可能有效地進行。

4)回任匹配。

回任匹配是回任人員與工作、團隊和組織的融合程度。回任人員長期在海外工作,使得他們習慣了它國的文化和組織氛圍,回國后反而會與母公司的文化和組織氛圍發生碰撞。當回任職位不能滿足其職業發展要求時,回任人員即會出現不匹配感,這將影響其知識轉移效率。因此,跨國公司的回任人員與工作、團隊和組織的匹配度越高,回任人員越會將知識轉移給組織中的其他人員。

5)社會支持。

相關研究[26-27]指出,人們會從自己的人際社會網中獲得信息、情感和資源等支持。具體到回任人員的情境:信息支持包括,給回任人員提供行業、產品和競爭者等的信息,使回任人員盡快適應國內的工作環境;情感支持包括,給回任人員提供信息和幫助,以緩解其緊張壓力、幫助其盡快適應回任后的工作和生活;資源支持包括,當回任人員有新的想法和創意時,領導能夠給予高質量的支持。因此,社會支持越強,回任人員進行知識轉移的積極性越高。

6)知識特性。

知識的粘滯性和復雜性對知識轉移的影響一直是學術界關注的熱點,本文也進一步證實了知識特性對回任人員知識轉移的影響。知識的粘滯性使得知識接收者很難在短時間內掌握和運用知識,只能通過“干中學”來掌握,這阻礙和限制了回任人員轉移粘滯知識。此外,回任人員從國際市場中所獲得的知識是由各個系統共同創造的,涉及多個不同的領域,因此復雜知識的存在也不利于回任人員進行有效的知識轉移。

4.2 理論貢獻和研究局限

本文的理論貢獻主要有兩個方面。第一,將知識轉移與跨國公司的回任人員相結合,實現了知識管理與人力資源管理的交叉融合,彌補了現有研究的不足,豐富和拓展了知識管理的研究領域,為提高我國跨國公司的創新能力奠定了理論基礎。第二,采用探索性因子分析與驗證性因子分析相結合的方法,歸納和提出了影響跨國公司回任人員知識轉移的六類因素。這為我國跨國公司充分、有效地利用回任人員的知識提供了科學指導和建議,管理者可以從這六類影響因素著手,制定相應的管理政策和回任人員管理制度,以促進回任人員有效地進行知識轉移,從而提高我國跨國公司的創新速度和創新能力,增強國際競爭力,實現可持續發展。

雖然本文采用實證研究的方法得出了影響跨國公司回任人員知識轉移的六類因素,但是對各類因素對回任人員知識轉移的影響程度沒有進一步研究,這是后續進一步研究的主要內容。同時,本文的訪談企業和對象有限,所歸納的因素不可能包括所有的因素,因此訪談對象有待于進一步擴大,以使數據更加豐富、反映的問題更加全面,進而使分析結果更加趨于科學、合理。

[1] BLACK J S,GREGERSEN H B,MENDENHALL M E. Toward a theoretical framework of repatriation adjustment[J].Journal of International Business Studies,1992,23(4):737-760.

[2] GUPTA A K,GOVINDARAJAN V.Knowledge flows within multinational corporations[J].Strategic Management Journal,2000,21(4):473-496.

[3] BONACHE J,BREWSTER C.Knowledge transfer and the management of expatriation[J].Thunderbird International Business Review,2001,43(1):145-168.

[4] DOWLING P,WELCH D,SCHULER R S.International Human Resource Management:Managing People in Multinational Context[M].3rd ed.Cinicinnati,Ohio,London:South-western Pub,1999.

[5] KAMOCHE K.Knowledge creation and learning in international HRM[J].International Journal of Human Resource Management,1997,8(3):213-225.

[6] LAZAROVA,M,TARIQUE I.Knowledge transfer upon repatriation[J].Journal of World Business,2005,40(4):361-373.

[7] INKPEN A C.Knowledge transfer and international joint ventures:the case of NUMMI and General Motors[J]. Strategic Management Journal,2008,29(4):447-453.

[8] ROHR U.Factors influencing repatriate knowledge management[D].CEMS doctoral workshop Vienna,June 24th-26th,2009.

[9] 徐笑君.跨國公司內部知識轉移和文化影響研究[M].上海:格致出版社,2011.

[10] 劉長義,謝榮見.基于技術員工流動的知識轉移影響因素實證研究[J].科技進步與對策,2011,28(11):143-147.

[11] CUTLER W G.A Survey of high-technology transfer practice in Japan and the United State[J].Interfaces,1989,19(6):67-77.

[12] KOSTOVA T.Transnational transfer of strategic organizational practices:a contextual practice[J].Academy of Management Review,1999,24(2):308-324.

[13] ANTAL A B.Expatriates′contributions to organizational learning[J].Journal of General Management,2001,26(4):62-84.

[14] HOLTBRüGGE D,BERG N.Knowledge transfer in multinational corporations:evidence from German firms[J]. Management International Review,2004,44(3):129-145.

[15] M?KEL?K.Knowledge sharing through expatriate relationships:a social capital perspective[J].International Studies of Management&Organization,2007,37(3):108-125.

[16] FARH C I C,BARTOL K M,SHAPIRO D L.Networking abroad:a process model of how expatriates from support ties to facilitate adjustment[J].Academy of Management Review,2010,35(3):434-454.

[17] 易凌峰,侯英姿.跨國公司外派的組織學習機制模型:基于逆向知識轉移視角[J].華東師范大學學報:哲學社會科學版,2010(6):93-97.

[18] DOWNES M,THOMAS A S.Managing overseas assign-ments to build organizational knowledge[J].Human Resource Planning,1999,22(4):33-48.

[19] ANTAL A B.Types of knowledge gained by expatriate managers[J].Journal of General Management,2000,26(2):32-51.

[20] MINBAEVA D B,MICHAILOVA S.Knowledge transfer and expatriation in multinational corporations[J]. Employee Relations,2004,26(6):663-679.

[21] LAZAROVA M,CERDIN J.Revising repatriation concerns:organizational support versus career and contextual influences[J].Journal of International Business Studies,2007,38(3):404-429.

[22] CANESTRINO R,MAGLIOCCA P.Managing expatriation,repatriation and organizational learning in MNCs:an integrative framework[J].Review of International Comparative Management,2010,11(2):186-200.

[23] 姜秀珍,金思宇,包偉琴.外派人員回任意愿影響因素分析——來自中國跨國經營企業的證據[J].管理學報,2011,8(10):1462-1468.

[24] 吳雨才.跨國公司外派回任管理研究[J].中國人力資源開發,2012(2):77-80.

[25] 楊春江,劉銳,李陶然.跨國公司外派人員回任后緣何離職頻繁?——基于工作嵌入理論的闡釋[J].東北大學學報:社會科學版,2013,15(1):44-49.

[26] 羅家德.社會網分析講義[M].北京:社會科學文獻出版社,2003.

[27] 白璇,李永強,趙冬陽.企業家社會資本的兩面性:一項整合研究[J].科研管理,2012,33(3):27-35.

Influencing Factors of Knowledge Transfer of Repatriation Staff in Multinational Corporation

Wang Juanru1,Zhu Huanliang2

(1.School of Management,Northwestern Polytechnical University,Xi′an 710072,China;2.China Aero Poly-technology Establishment,Beijing 100028,China)

Combining the literature meta-analysis with the survey and interview analysis,this paper identifies and extracts twenty factors impacting the knowledge transfer of repatriation staff in multinational corporation.Then it makes a exploratory factor analysis by using the collecting data,and induces six classified factors influencing the knowledge transfer of repatriation staff in multinational corporation,namely knowledge transfer motive,knowledge transfer capability,knowledge transfer opportunity,repatriation matching,social support and knowledge feature.Finally,it makes a confirmatory factor analysis on six classified factors,and compares the fitting effects of the models with different dimensions.The result shows that the six-dimensions model is optimal,which further confirms that six factors all significantly impact the knowledge transfer of repatriation staff in multinational corporation.

multinational corporation;repatriation staff;knowledge transfer;influencingfactor

F270

A

1002-980X(2014)03-0020-07

2013-12-20

國家自然科學基金資助項目“跨國公司回任人員知識轉移對雙元性創新的影響研究”(71371154)

王娟茹(1976—),女,陜西藍田人,西北工業大學管理學院教授,博士,研究方向:知識管理;朱煥亮(1974—),男,山東東營人,高級工程師,碩士,研究方向:信息管理和知識管理。

① 受西北工業大學人文社會科學與管理振興基金(RW201306)資助。