泰國:“死機”后的重啟

馬立明

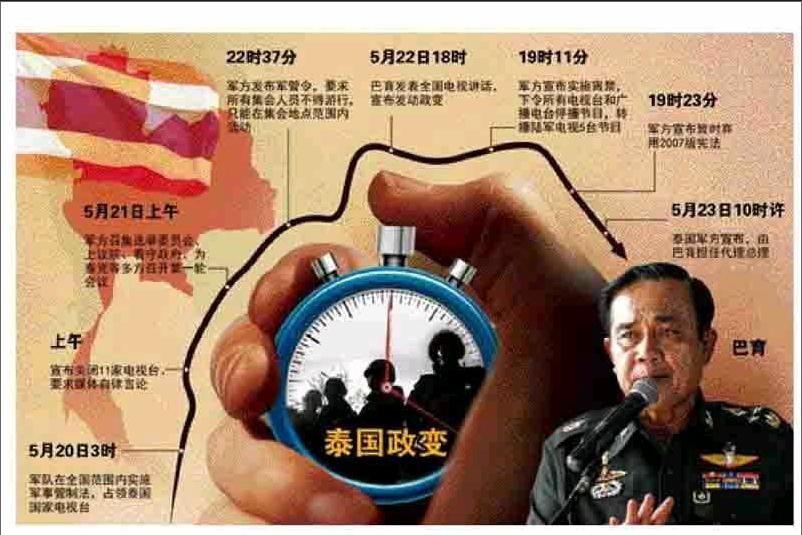

該來的還是會來。5月23日,軍人政變這一幕終于出現,泰國多方勢力對峙的混亂局面總算結束了。

當地時間5月22日下午4時30分,隨著泰國陸軍司令巴育上將的一聲令下,泰國歷史上第19次軍事政變正式啟動,而上一次政變是在2006年。

這是民主的退步?先不要急著下判斷。至少75.95%的泰國人是支持軍方的決定的,這個數據來自當地媒體的抽樣調查。如果你懷疑數據有誤的話,曼谷市民歡呼軍隊的進駐這一幕千真萬確,市民們還尋找帥氣的軍人合影,并將圖片放到社交網站上。CNN(美國有線電視新聞網)旅游專欄也寫道,“泰國曾發生過政變并曾有過18次軍事奪權,曼谷市民早習以為常”。

一位泰籍華裔留學生告訴我,軍方之所以獲得支持,是因為各方政治勢力已經進入“死結”狀態,有能力擺平這一切的只有軍方。就好比一臺開啟了多個程序幾近“死機”的電腦,最好的辦法就是按Reset(重啟鍵),讓一切歸零。發動軍事政變,在泰國人眼中是“必要的不合理手段”,斬斷各種糾結,重新開始。

一

此前,反對派首領素貼準備5月26日“全面奪權”,迫使看守政府所有內閣成員全部辭職,否則,一場大規模的民眾示威運動恐將爆發。一些大企業表態支持反對派,甚至揚言要對政府大樓斷水斷電。類似的活動已經延續了半年,并間接導致英拉下臺。人們擔憂這次圍攻會造成政府重要文件丟失、人員傷亡等惡劣影響。愛泰黨發言人鵬蓬日前宣稱:素貼的行動與強盜搶劫民眾一般,是光天化日下的搶劫,素貼原來就犯了叛國罪,現在竟煽動群眾逮捕部長,強逼其簽署辭職書,是“重復的叛國罪”。

另一邊,紅衫軍則宣布在曼谷西郊的阿薩路“無限期集會”。反獨聯主席乍都蓬宣稱,此次集會將進行到“國家及民主制度安全為止”,至于方陣是否向市中心移動,則要看局勢。數十萬人在廣場上按兵不動,一旦反對派殺入政府大樓,在此靜坐的紅衫軍勢必有所舉措。屆時,大規模的沖突恐怕在所難免。

要知道,一周之前,民主紀念碑反政府集會點遭到不明歹徒襲擊,造成3死24傷的慘劇。自從11月開始,截止目前,共有25人死,782人受傷。進入狂熱的街頭政治,受集體無意識驅動,難免會帶來血光之災。

素貼此人也遭到了很多泰國人的鄙夷。除了他的狂熱信眾,大部分泰國人都不希望他的計劃得逞。他一度成為阿披實政府的第一副總理,曾經是街頭運動的殘酷鎮壓者,如今又成為了街頭運動的狂熱領導者。如此毫無底線地玩弄權術,“政客”嘴臉暴露無遺。如果放任他以暴力手段“奪取政權”,那結局恐怕難以收拾。

眼看大規模沖突就要爆發,軍隊終于出招。頒發緊急狀態法后,巴育發表了一番講話:“我們要解散顏色團體,終止矛盾,因為國家內部不能再這樣斗爭下去了。當前頒布的緊急法令只是實施部分法律條款而已,軍方嚴格按照法律行事,不偏袒任何一方。”

泰國《星暹日報》的社論認為,軍方的舉措相當關鍵,既為泰愛泰黨緩解了局勢,又阻止了素貼集團暴力奪權的行為,同時避免了紅衫軍企圖以硬碰硬、造成流血沖突的后果。

在不少泰國人民眼中,民主如果失敗,還不如軍政府上臺。

二

有網友調侃:“紅衫軍,黃衫軍,不如綠衫軍。”意思是,泰國街頭政治,別看紅黃兩邊鬧得歡騰,關鍵時刻還得靠軍方(軍裝為綠色)出馬來控制住局勢。

軍人干政,破壞民主,這是外人的慣性思維,但詭異的是,泰國人未必這么想。那位泰國華裔留學生告訴我,泰國軍方的民望不小,“軍方確實破壞了民主,但卻是國家穩定的壓艙石。”當軍隊進入時,泰國市民的高漲情緒也證明了這一點(雖也有一百余人抗議軍方的介入,但規模不大,只能代表少數,也可能是素貼的支持者)。

大家都接受了泰式民主的先天不足,知道在某個關節點必然“死機”,因此,軍隊的介入意味著重生。詭異的是,就連紅衫軍和黃衫軍,對泰國軍隊的介入也持歡迎態度,因為這意味著他們的對手將不會得逞。在很多泰國人心目中,軍人是“心靈純潔、勇敢無畏、備受尊敬的公民”,其公正無私“堪比僧侶”。

泰國歷史上最有名望的軍人總理是沙立·他那叻,1957年就任國防部長的他通過兩次政變獲得政權,開始了長達五年的專制統治,鎮壓民主、封鎖報館、禁止集會游行。按理說,如此暗無天日的時光,必然招來泰國人的極大反感。但讓人意外的是,民眾對沙立的評價卻是一片贊譽之聲,緣于他寬嚴相濟的家長作風和勇于承擔責任的誠懇態度。人們對他的評價是“有波羅密”(有善德),“愛民如子”。

沙立在對基層官員的訓話中強調,“國家就像大家庭,所管轄的民眾不是陌生人,而是我們的兒女子侄和兄弟姐妹。”他去邊遠地區考察,從不像之前的政客那樣搭直升機前往,而是堅持駕車或步行。他當時大力進行社會凈化活動,逮捕流氓和妓女。他對流氓們的訓話,也成了名篇:“我不討厭你們,即使你們是流氓,也是我的同胞。我堅信,國家就像大家庭。無論是由于前世的功德還是罪業,我現在承擔起了家長的職責,我將付出所有的善意。”雖然他大權獨攬,且個人作風很成問題,但在很多泰國人看來,他就是一位深受愛戴的領導人。可惜的是,沙立·他那叻在位僅5年,就積勞成疾去世,令國民深感痛心。

到了90年代,軍人集團雖然在政治上保持低調,但卻始終自成體系,堅守軍隊系統的獨立與自主,保留著最后的政治籌碼。2006年的軍事政變,一個導火索是他信試圖以削減軍費為手段,干預軍方的人事權,從而導致軍方倒戈,他信不得不遠走國外。不過2007年,軍方領導人很快“還政于民”,泰式民主又重新啟動。

因此,人們有理由相信,巴育在局勢穩定之后將把政權退讓,讓泰國重新回到民主軌道。畢竟,近三十年來,泰國軍方在奪權后都將權力歸還。泰國民眾之所以這么樂觀,是因為泰王拉瑪九世是民主的熱心擁護者,在位六十多年的他數次敦促軍政府還政于民。尤其是1992年“五月流血事件”,拉瑪九世起到了關鍵作用,并力保國家進入民主制軌道。endprint

三

很多讀者都有一個疑問,泰式民主問題到底出在哪里?

我們知道,泰國是東南亞唯一沒有經歷殖民統治的國家。因此,泰式民主帶有很多原生態的特點。前有泰王,后有軍方,中間是各大政治勢力,這樣的格局導致泰國民主極端脆弱,既可被叫停,又可以重新開始。尤其是軍方,隨時可以成為泰國各方勢力的仲裁者。“一個政府,士兵監督,但是她的真正主人是國家和國王。”這是泰國樞密院前主席炳·廷素拉暖的一句名言,它很好地詮釋了泰國的政治權力結構。以西方的觀點看來,這個政治結構注定了泰國的民主并非貨真價實。

不過,我想重點談談庇護制關系(Patron-Client Relations)對泰國政治的影響。這個觀點首先由美國康奈爾大學學者盧恩·漢斯提出。所謂庇護制,就是泰國人日常生活的一種倫理法則,人們會因各種血緣、鄉緣或學緣相互結合成不同的群體,比如同姓、老鄉、校友等等,形成裙帶關系網。這一點在中國也很常見,但泰國人對這種關系更加看重,甚至到了不問是非的程度。圈子之內的庇護制關系非常牢固,甚至被認為是人與人之間在道德層面上的責任與義務。處于上位者(師兄、長輩)必須對下位者(師弟、晚輩)進行一定程度的庇護、幫扶,如不完成將受到整個圈子的唾棄;而下位者則對上位者百般尊敬、崇拜。

這種人際關系從泰國的各種繁文縟節可見一斑(光是合十字禮的方式就有很多種,充分體現了泰國社會的等級森嚴)。泰國最有名的學府是國立朱拉隆功大學,近十年來議會中多位頭面人物都來自這里,以致“議會成為了校友會”。有媒體分析這樣一個有趣的現象:保皇派大多來自朱拉隆功大學,因為其學子都是出自名門;而另一所著名學府——政法大學的畢業生則是清一色的民主派政客。由此,庇護制關系可能是泰式民主的文化基因。

國民的日常生活,往往能投影國家的政治生態。庇護制令人們產生了一種“恩主——仆從”的心理:我若支持你,你就必須庇護我。人們生活在家長制的社會氛圍里,不作獨立思考,疏于作理性分析,只對恩主(家長)言聽計從。這在某種程度上可以解釋為何沙立大權獨攬卻仍受到國民愛戴的原因,也可以解釋為何選民無條件支持某一政治派別,甚至可以為它陷入狂熱狀態、聽其號令走上街頭與警方沖突。

民眾思考問題的方式,并不是真正以國家未來作考慮,而是為了本族、本集團的利益,這種狹窄的思路決定了泰國民主的形態。正因為泰愛泰黨代表的新資本集團對草根農民的恩惠,使得農民們迅速地成為他信等人的信眾,從而形成了規模宏大的紅衫軍運動。這種基于利益、宗族、學緣的社會特點,與民主政治的基本要求——選民的自由、獨立、理性格格不入,造成了泰國政治的“碎片化”(有人曾以“割裂”、“分裂”來形容,但我覺得,由于力量不斷分化,“碎片化”這個詞或許更加恰當)。

可以說,泰國人不能稱為“現代公民”,思想深處仍有家長制的傳統,這是泰式民主先天不足的根源。民主如此容易走入死胡同,老百姓只能感慨:“幸虧還有軍隊。”

四

“軍方的行動,不能根治傷口,而只是一張止血貼。”這是《星暹日報》社論的觀點。

既然是止血貼,應當能一定程度上緩和局勢。如今,英拉與素貼等人都被軍方帶走,但在國民的注視下,巴育應該不會刻意為難他們。畢竟他們有各自的勢力,軍方也不會冒著犯眾怒的風險(據說英拉與巴育私交其實不錯)。有學者認為,巴育代理行政大概需要一年多時間,這段期間需要制定新憲法,然后再進行公投,然后開始組織大選等等,屆時,新一屆政府即將誕生,巴育等又將退居幕后。

民主需要訓練。泰國自1932年來經歷了五次民主化時期,每經歷一段,民主就會向前一步。1974年到1976年是泰國的第二段民主化時期,被稱為“民主試驗”,這次試驗應該說是“徹底失敗”,看守政府與民選政府相繼上臺,期間,學生、工會、農會相繼上街運動,暗殺、恐怖襲擊盛行,最后還是由軍政府的上臺終結了這種混亂的民主。但那三年對泰國的民主化進程有著重要意義,因為很多泰國人從那時起開始了解民主。直到他們下一輪操作大選,他們的表現就好了很多。但是,這個學習過程還很漫長,直到今日,泰國人未完全掌握這個游戲。

塞繆爾·亨廷頓的著作《第三波——20世紀后期民主化浪潮》中的研究表明,民主轉型后的國家難免會經歷動蕩,整個民主化進程在“民主”、“威權”、“極權”之間呈現鐘擺式變化。泰國的局勢正是“鐘擺式”的反映。有進,有退,但從歷史脈絡看來,軍政府執政的時期越來越短,民選政府執政時期越來越長。歷史的鐘擺,不斷地向民主政體靠近,而減少非民主政體的擺動幅度。

“我們會反思,但不會絕望。”一位泰國學者在痛陳完泰式民主的缺陷之后堅定地表示。前后共計六十多年的探索與前赴后繼,“微笑國度”的國民們不會退縮。endprint