公益廣告創作中的“群眾路線”

文/謝靜藝

承擔社會輿論導向功能的公益廣告不同于商業廣告,其受眾范圍一般比較廣,面向的是普通大眾。所以,在創作過程中,是否采用廣大群眾都喜聞樂見的內容與形式,往往直接決定了一則公益廣告的成功與否。“從群眾中來,到群眾中去”,對公益廣告的創作同樣具有現實的指導意義。

和議論文寫作的三要素——論點、論據和論證類似,公益廣告也可由三部分組成:主題、內容和形式。在實際工作中,公益廣告的主題一般是確定的,所以,筆者從形式和內容兩個方面,以所帶領團隊近年來獲獎的公益廣告作品為例,淺析公益廣告創作中對“群眾路線”的理解與實踐。

公益廣告的形式——簡潔明了、雅俗共賞

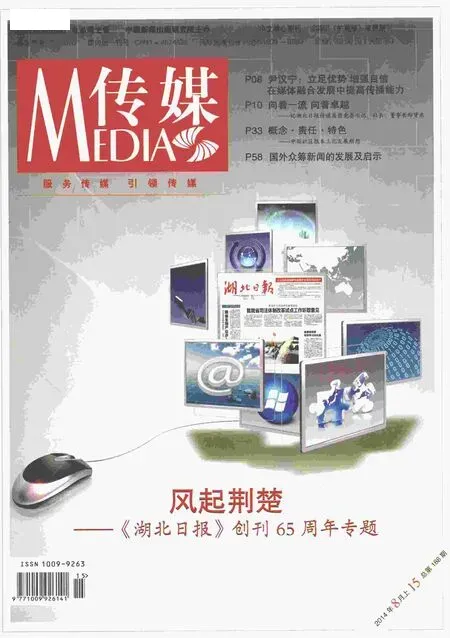

廣告創意工作要求思維活躍、個性張揚,在作品形式上,追求唯美、震撼、另類、煽情……但在考慮公益廣告的形式時,必須克制自己的“表現欲”。因為現代社會日漸多元,公益廣告受眾的結構較為復雜,涉及社會各階層、各行業、各年齡段,其文化背景與審美偏好都有很大差別,如果我們過度追求某種風格手法或表現形式,固然能增強廣告與某部分受眾的情感聯系,但很可能影響對其他人群的傳播效果。而且,過于夸張的表現形式,容易喧賓奪主,影響公益主題的傳達,正如我們在溝通時,最合適的狀態應該是心平氣和,而不是咆哮怒吼或低聲下氣。所以,公益廣告的表現形式,應該少一點個性,多一點共性,摒棄無病呻吟、矯揉造作,盡可能做到簡潔明了、雅俗共賞。舉例子,作品一(如圖1)針對的受眾群體是喝酒或今后可能要喝酒的人,幾乎遍布男女老少各社會階層。我們選擇了大家都能接受的簡約的表現形式,畫面干凈整潔,就像醫生用平和的語氣在說:“喝酒如同體溫,適度健康,過則傷身。”我們原先擔心別人看不懂這個由體溫計與葡萄酒組合而成的“怪物”,但事實證明,簡潔的畫面,促進了評委、受眾對比較復雜的圖像內涵的識別與理解。

圖1 《健康之度》,2014年,獲《南方周末》等主辦的、公開有獎征稿的“健康飲酒”公益廣告創意大賽平面類第一名、最佳作品獎。

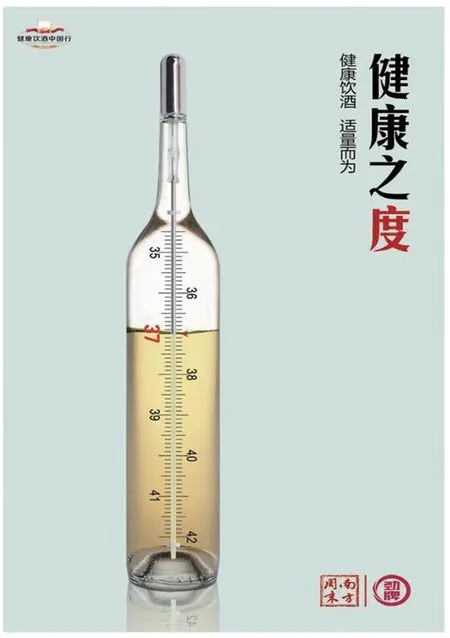

圖2 《游標卡尺篇》,2009年,獲由中紀委、中宣部等主辦的“‘揚正氣,促和諧’全國廉政公益廣告創作展播評選活動”平面類一等獎。

“最好的設計就是沒有設計”,作品二(如圖2)簡單得近乎蒼白,以至于難以感覺到設計的存在,形式完全退居幕后,而留出盡可能多的空間讓讀者專注于畫面內容——正如賽事評委的評語“貪的再多,都能‘卡’住你”。

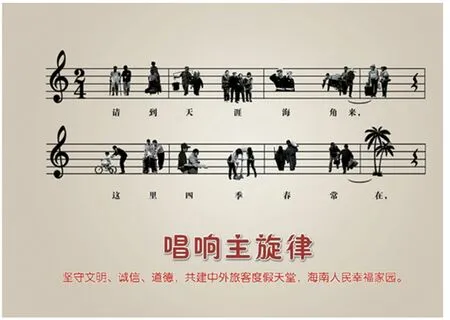

圖1與圖2的創意點都在于圖像,而作品三(如圖3)的創意點則在于文案。文案也有各種風格,或小清新,或意識流,或“凡客”體,或“咆哮”體……作品三的主題是“城市文明”,其受眾同樣涉及方方面面,有在城市工作生活的廣大市民,也有來城市經商務工的外來人口,等等。所以,我們同樣為文案選擇了簡潔樸實的風格,直截了當的一個短句,言簡意賅地傳達出反對“加塞”“占道經營”“亂丟垃圾亂張貼”與“滴灑漏”的系列主題。這一創意不僅得到省內最權威廣告賽事評委的認可,而且這一系列廣告在本地主流報紙上刊發后,上至各級領導、下至各方百姓,均反響良好,也進一步佐證了簡潔明了、雅俗共賞的表現形式對于公益廣告的重要性。

公益廣告的內容——從群眾中來,到群眾中去

形式上追求共性,就要求內容精益求精,否則,公益廣告流于平庸,難以實現有效傳播。內容,是公益廣告創作的精髓與核心,也是公益廣告質量的主要評判標準。那么,什么樣的內容才是符合“群眾路線”的內容呢?

貼近群眾的內容。符合“群眾路線”的內容,首先當然是要“從群眾中來”,要從群眾密切相關或群眾耳熟能詳的內容入手,在此基礎上,加以變化、組合,形成創意,營造既熟悉親切又陌生新奇的廣告內容及受眾體驗,那種高高在上、完全脫離群眾生活或是平淡乏味、無法吸引群眾眼球和啟發群眾思考的,都難以稱之為優秀的公益廣告。

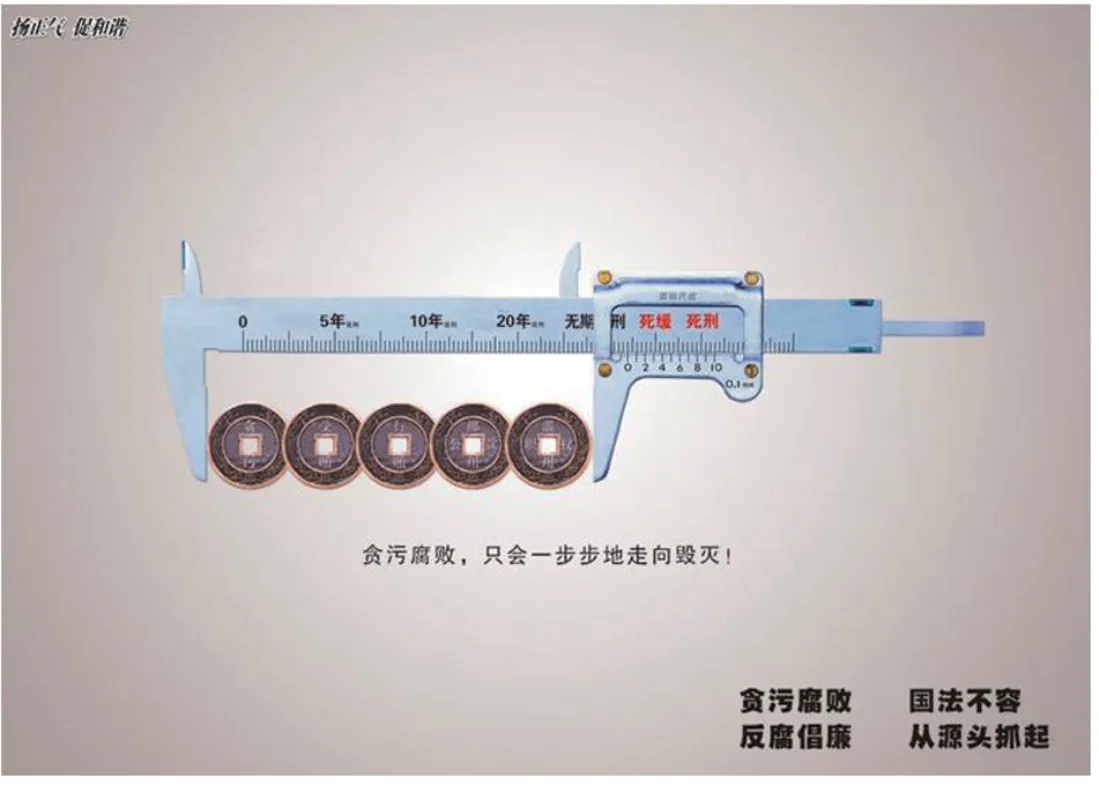

以作品四(如圖4)為例,為了創作出貼近群眾的作品,筆者和團隊大量查閱、收集相關資料,用海南的好人好事圖片與經典老歌,設計了這樣的廣告內容:海南人民以自己的實際行動,建設“四季春常在”的文明海南。雖然作品構圖呆板、色彩單調、文案枯燥,細節上的毛病也很多,但其以“接地氣”的內容說服了受眾,最終成功地從近千件來自全國各地的投稿中脫穎而出。

圖3 《創建全國文明城市系列》,共4則,2013年,獲由福建省廣告協會主辦的福建省第十六屆優秀廣告作品平面類金獎。

貼近主題的內容。公益廣告的目的是使公益主題“到群眾中去”,所以廣告的內容必須與主題非常貼切,避免詞不達意。公益廣告的主題一般都比較“大”,比如“中國夢”“講文明樹新風”……每個主題的內涵都很豐富,涉及到眾多不同的方面或分題,更有無數的角度與層次,要從中發掘、選擇、設計出最貼近主題的典型內容,在此基礎上進行創意加工與藝術表現。

圖4 《主旋律篇》,2012年,獲由海南省委宣傳部等主辦、公開有獎征稿的“‘中視杯’海南省首屆公益廣告大賽”平面類第一名、一等獎。

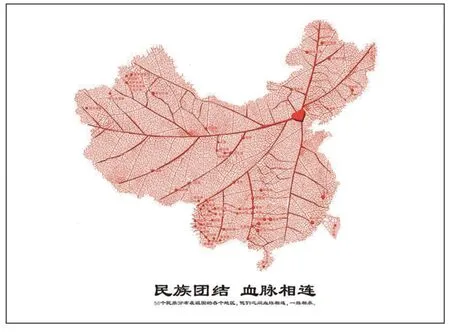

圖5 《血脈相連篇》,2010年,獲由中國廣告協會主辦、公開有獎征稿的“民族團結專題公益廣告大賽”平面類第二名、銀獎。

以作品五(如圖5)為例,地圖無疑是最常見、最俗套的畫面元素之一,但對于“民族團結”這一主題,少數民族分布圖卻又是最貼切的內容之一。在形式與內容的矛盾中,作品選擇了后者,寧愿犧牲畫面新意也要確保內容貼近主題。然后,通過結合葉脈、血脈,部分彌補了畫面形式感的缺乏,并大大豐富、充實了廣告內容。還有什么內容,比用血脈連接在一起的各民族,更能準確地展現彼此不可分割的關系呢?

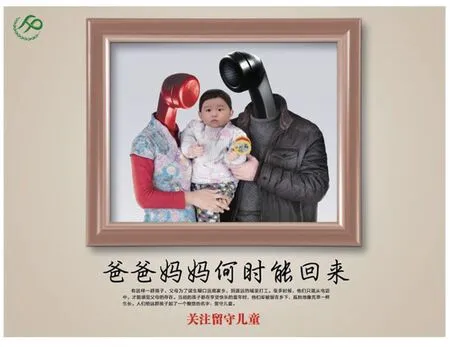

圖6 《全家福篇》,2011年,獲第20屆《廣州日報》華文報紙廣告獎公益類第一名、金獎。

引發情感共鳴的內容。公益廣告可以以理服人,也可以以情動人。有的時候,不需要太深奧的道理與太充足的理由,只是一個真實感人的小故事、小情節,就能讓人有所觸動、有所啟發。最理想的“從群眾中來,到群眾中去”,應該是通過群眾感同身受的內容引發其發自內心的情感共鳴。

賽事評委會給作品六(如圖6)的評語原文是“公益廣告的重點是需要從意念上的呼吁最終引起觀眾的實際行動……今年的金獎作品具備了以上的這個條件。畫面夠抓人,問題一針見血。兩個被換成電話頭像的父母冷漠、無奈與其形成的距離感,加上被抱在手中的小孩稚氣的臉和無奈的眼神,讓此作品很有感染力,讓大家思考這個困惑著千萬家庭的難題該如何解決”。

這段評語,已經足夠解釋何為“引發情感共鳴的內容”及其重要性。作品六用平實的手法講述了一個缺乏父母關愛,只能依賴電話尋求慰藉、陪伴成長的留守兒童故事。創作人員拋棄了一切花哨的畫面技巧,將全部精力與筆墨用于強化廣告內在的情感沖突,為了突出孩子的孤獨感,甚至運用電腦手段將圖片中小孩原先略帶笑意的雙眼換掉……而最后,正是這雙不太協調的眼睛,打動了評委。

為了便于分析說明,筆者將公益廣告的創作機械地劃分為內容與形式兩方面,而實際上,廣告的內容與形式經常是交疊、難以明確區分的,形式有時候也能成為一種內容。而且,囿于自身創作水平,本文選用的作品范例也不具備絕對的代表性與說服力。但毋庸置疑的是,公益廣告的公益性,決定了其與生俱來的“草根”氣質,也決定了“群眾路線”是其創作的必由之路。這條路,值得我們每一名公益廣告創作人去探究、去實踐。