土地利用現狀圖斑選取方法

李 晶,趙曉霞,任俊濤,張 鵬,靜國斌,周書俊

(中國礦業大學(北京)地球科學與測繪工程學院,北京 100083)

土地利用現狀圖斑選取方法

李 晶,趙曉霞,任俊濤,張 鵬,靜國斌,周書俊

(中國礦業大學(北京)地球科學與測繪工程學院,北京 100083)

針對土地利用圖斑綜合過程中現行方法多、對同一地類采用同一指標而未考慮區域差異的問題,提出分區域設置面狀圖斑上圖指標的方法,以北京市朝陽區、昌平區和密云縣為例,分別采用統一和分區域設置面狀圖斑選取指標的方法,對3個區域土地利用現狀圖進行1∶50 000至1∶100 000的制圖綜合。結果表明,分區域設置面狀圖斑選取指標在保持制圖綜合前后各地類面積相對均衡方面可行,且在保持各地類在不同區域間土地利用結構對比關系方面明顯優于統一設置面狀圖斑面積指標的方法。

制圖綜合;面狀圖斑;統一指標;分區域指標

一、引 言

一直以來,土地利用圖斑綜合都是土地利用調查和土地利用規劃數據庫建設的核心內容之一。但目前大多數的研究都集中于如何實現綜合過程的自動化上[1-2],如錢海忠等提出自動制圖綜合鏈理論與技術模型[3];毛煒青等提出基于規則的交互式制圖綜合方法[4]。而選取綜合后能夠得以保留的圖斑是土地利用圖形數據綜合的首要任務,對綜合的結果有著重要的影響。

土地利用圖斑綜合包括選取和概括兩個過程,選取是指選擇對制圖綜合有用的、主要的信息,并保留在地圖上,不需要的信息則被舍棄。目前常用的選取方法主要有資格法、定額法和開方根規律法等。圖斑綜合中通常采用的是資格法,如李志剛等選取面積大于給定閾值的小圖斑,研究小圖斑的綜合流程[5];李英等采用《第二次全國土地調查成果數據縮編技術指標規范》(試行)(以下簡稱《二調》)中規定的1∶100 000全國各類用地最小面積,研究長沙市寧鄉縣1∶100 000土地利用數據綜合[6]。上述研究中,針對不同區域采用了同樣的圖斑選取指標,如不對綜合結果進行經驗調整,容易導致區域間的對比關系發生變化。為了解決這一問題,可考慮分區域設置圖斑的選取指標。這一思想在土地利用數據綜合中已有提及,如祝國瑞提出在不同的區域確定不同的選取標準或對選取標準規定一個活動的范圍[7];劉曉慧提出針對不同區域和復雜的地理環境,標準不能絕對化[8],但是未對具體指標的確定方法進行深入研究。本文針對上述問題,提出了兼顧區域差異的土地利用面狀圖斑選取方法,并以北京市朝陽區、昌平區和密云縣為例,進行1∶50 000至1∶100 000的土地利用現狀圖斑綜合研究,以期對土地利用圖斑的綜合方法有所改進。

二、研究區概況

北京市是我國的政治、文化中心,共轄14個市轄區、2個縣,面積16 800 km2。從市中心向外圍分為中心城區、近郊區、遠郊區(縣)3部分。針對這3種不同區域,本文分別選取朝陽區、昌平區和密云縣作為研究區域。其中,朝陽區是重要的工業和商業服務業中心,建設用地在土地利用結構中的比例達60%以上;昌平區是重要的衛星城市,居住、教育、文化用地較多;密云縣是國家生態縣,園地、林地和水域用地所占比例相對較大,森林覆蓋率較高。

三、研究方法

1.面狀圖斑上圖指標選取方法

面狀圖斑上圖指標屬于資格法中的數量選取指標,是指在由大比例尺到小比例尺的制圖綜合過程中,針對面狀圖斑設置的面積選取標準,面積達到指標的圖斑得以保留,否則依據綜合原則將被舍棄[9],它是能夠保留在小比例尺地圖上的面狀圖斑的最小面積。

(1)一般的選取方法

目前,一般的面狀圖斑上圖指標是分地類設置,沒有考慮區域間的差異,同一地類在不同區域設置同樣的選取標準。如在《二調》中,規定1∶100 000的全國耕地和園地的上圖面積指標分別是5 hm2和4 hm2。同一指標對土地利用結構特征相似的區域較為適用;但當區域土地利用特征差異較大時,如兩個區域,其中一個區域的耕地數量少且耕地圖斑破碎和零星分布,另一區域土地利用結構以耕地為主,耕地多毗連分布且單個圖斑面積較大時,如果不考慮區域差異,在兩個區域設置同樣的面積指標,容易導致綜合前后耕地分布發生較大變化,不能真實反映區域土地利用特征。

(2)改進的選取方法

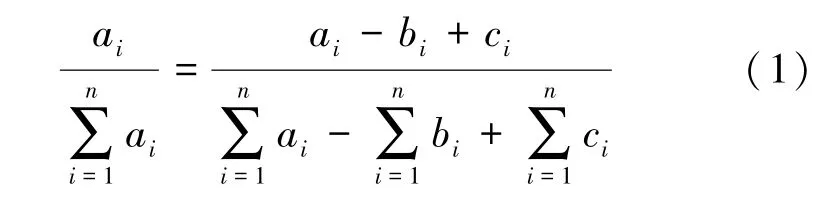

分區域設置面狀圖斑的上圖指標是指針對某一地類,根據該地類在不同區域內的分布特征(主要是指各地類在不同區域間的面積對比關系和圖斑的面積大小等),設置不同的圖斑面積選取標準,制圖綜合后,能夠更大程度地保留該地類在不同區域間的面積對比關系。以x市的制圖綜合為例,為保證綜合前后地類的比例關系,需要成立下式

基于《二調》的上圖指標,調整得到i縣(區)某地類(以耕地為例)的圖斑面積指標,記為si,從而可得bi;再根據ai和aj之比可得bj,為j縣(區)制圖綜合過程中耕地減少的面積;然后將j縣(區)內的耕地圖斑,按面積從小到大累加求和,當和達到bj時的圖斑面積,即可確定j區域耕地的上圖面積指標,也可根據綜合目的,在此指標的基礎上作適當調整。

需要指出的是,占 x市耕地面積比例大的縣(區),圖斑面積的上圖指標不一定大,即某縣(區)的耕地圖斑面積指標與該縣(區)耕地面積占x市耕地面積的比例不一定成比例關系。筆者針對某地類設置初始縣(區)的圖斑面積指標后,根據不同縣(區)間該地類面積的比例關系,采用同樣的方法,可以得到該地類在所有縣(區)的上圖面積指標。

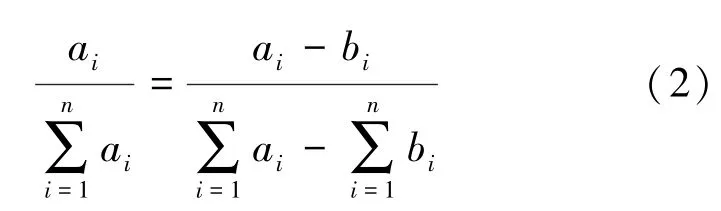

(3)不同方法的比較

本研究中,統一指標采用的是《二調》中規定的各地類的圖斑面積指標,分區域上圖指標采用本文中提出的方法計算所得。以耕地為例,選擇耕地面積占3個區域耕地總面積的比例居中的區域,將該區域的耕地指標設置為《二調》中規定的指標,據此求得其他區域耕地的指標。其中,地類代碼參照《土地利用現狀分類》(GB/T 21010—2007),“10交通運輸用地”和“11水域及水利設施用地”的面積指標是指除道路、河流等狹長圖斑外的面狀圖斑上圖指標,見表1。

表1 不同選取方法的面狀圖斑上圖指標 hm2

2.綜合軟件與綜合流程

ArcGIS是Esri公司開發的地理信息系統軟件,本文借助其聚合、消除、擦除及合并等工具進行制圖綜合。根據依托項目研究需求,地類綜合的先后順序是:12、09、08、05、06、07、10、11、01、02、03、04。

3.綜合質量的評價方法

(1)面積變化率

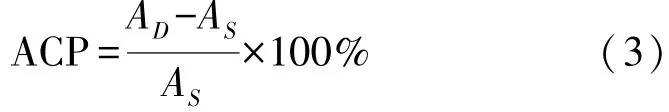

面積變化率反映的是綜合前后各地類面積的均衡狀態,如下式

式中,ACP是綜合前后某地類的面積變化率;AD是綜合后該地類的面積;AS是綜合前該地類的面積。

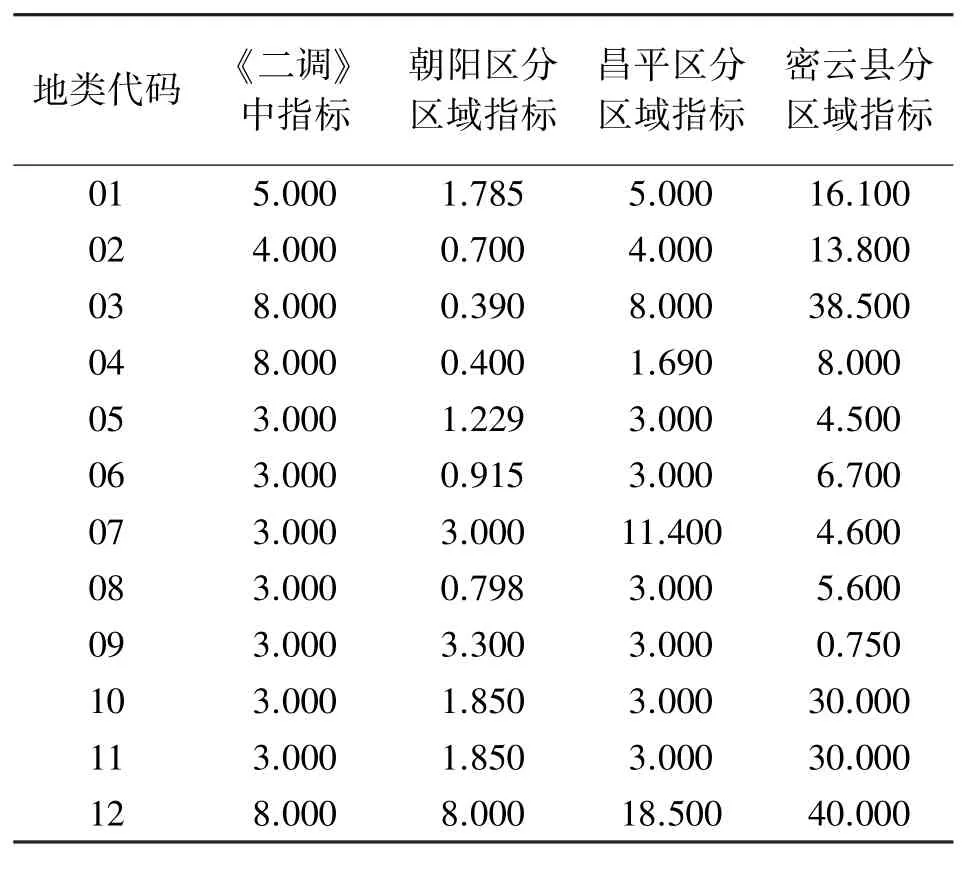

(2)結構相似度指數

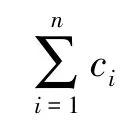

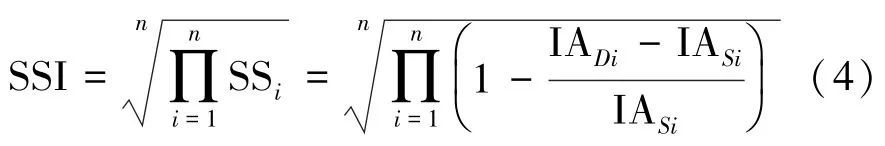

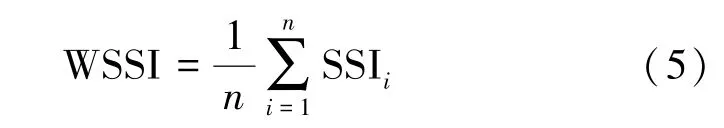

結構相似度指數反映的是制圖綜合前后某地類在各區域中土地利用結構的相似程度,以耕地為例,如下式

式中,SSI為耕地的結構相似度指數,0≤SSI<1;SSi為i區域耕地在綜合前后的結構相似性的值;IADi為i區域綜合后耕地的面積與綜合后各區域耕地總面積的比值;IASi為i區域綜合前耕地的面積與綜合前各區域耕地總面積的比值;n為區域個數。結構相似度指數越大,說明制圖綜合前后某地類在各區域間的土地利用結構對比關系變化越小,制圖綜合的質量越高[10]。

另外,還需綜合考慮所有地類的結構相似度指數,如下式

式中,WSSI為所有地類綜合結構相似度指數;SSIi為結構相似度指數;n為地類個數。

四、研究結果

本文按照上述不同面狀圖斑上圖指標設置方法,對北京市的朝陽區、昌平區和密云縣進行1∶50 000至1∶100 000的土地利用現狀圖進行綜合,統計綜合前后各地類的面積,并依據式(3)、式(4)、式(5)計算各地類面積變化率、結構相似度指數和綜合結構相似度指數,對不同指標設置方法的綜合結果進行比較。

1.各地類面積變化率的比較

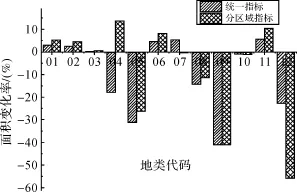

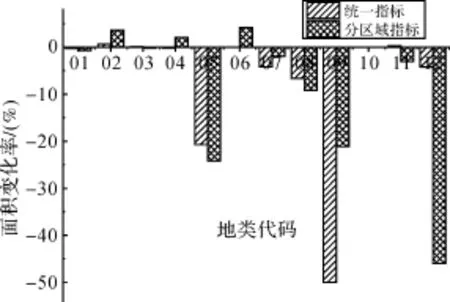

采用兩種上圖指標選取方法進行制圖綜合后,各區域不同地類的面積變化率如圖1—圖3所示。

圖1 朝陽區各地類面積變化率

圖2 昌平區各地類面積變化率

圖3 密云縣各地類面積變化率

由圖可見,采用兩種面積指標設置方法進行制圖綜合后,朝陽區地類12和 05的面積變化率>20%,地類04、06、07和08的面積變化率為10%~20%,地類01、02、03、09、10和11的面積變化率<10%。其中,除地類12和03采用分區域指標的面積變化率大于統一指標外,地類02采用分區域指標略大于統一指標,其他地類采用分區域指標的面積變化率均小于統一指標。

昌平區地類12、09和05的面積變化率>20%,地類04和08的面積變化率為10%~20%,地類01、02、03、06、07、10和11的面積變化率<10%。其中,除地類12采用分區域指標的面積變化率大于統一指標外,地類01、02、03、06、10和11采用分區域指標略大于統一指標,其他地類采用分區域指標的面積變化率均小于統一指標。

密云縣地類12、09和05的面積變化率>20%,其他地類的面積變化率均<10%。同樣,除地類12采用分區域指標的面積變化率大于統一指標外,地類01、02、03、04、05、06、08和11采用分區域指標略大于統一指標,其他地類采用分區域指標的面積變化率均小于統一指標。

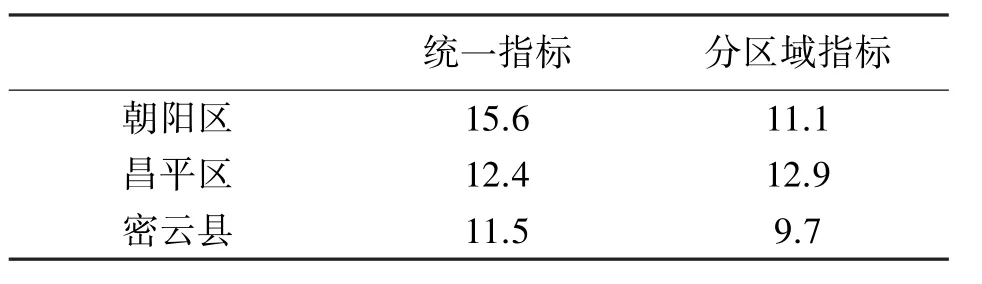

將3個區域各地類的面積變化率取絕對值后求算數平均值,見表2。

表2 各地類面積變化率絕對值的算術平均值 (%)

由表2可見,3個區域各地類面積變化率絕對值的算術平均值均小于20%,最大值為朝陽區采用統一指標的15.6%,最小值為密云縣采用分區域指標的9.7%,且除昌平區采用分區域指標比統一指標大0.5%外,朝陽區和密云縣采用分區域指標比統一指標分別小4.5%和1.8%。

上述比較可以看出,分區域設置面狀圖斑面積指標的方法在保持綜合前后各地類面積比例平衡方面,應用于縣域1∶50 000至1∶100 000的土地利用現狀圖的制圖綜合過程中是可行的。

2.結構相似度的比較

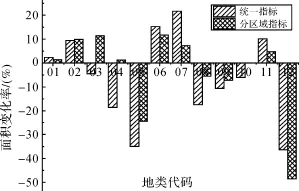

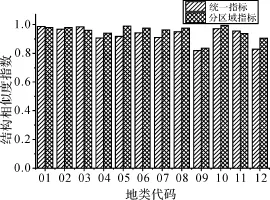

各地類的結構相似度指數如圖4所示。

圖4 制圖綜合結構相似度比較

由圖4可見,采用兩種面積指標設置方法進行制圖綜合后,除地類09和12的結構相似度指數小于0.90外,其他地類均在0.90以上,說明綜合前后各地類在不同區域的土地利用結構對比關系變化較小。

采用統一指標進行制圖綜合后,僅地類01、03和11的結構相似指數比采用分區域指標略大,其他地類均是分區域指標大于統一指標。其中,地類05、06、07和08采用分區域指標的結構相似度指數均在0.95以上,而采用統一指標的結構相似度指數均小于0.95。另外,地類12和05采用分區域指標進行制圖綜合后結構相似度指數明顯高于采用統一指標,分別高出0.08和0.07。

根據式(5)計算所有地類的綜合結構相似度指數,分區域指標和統一指標的綜合結構相似度指數分別是0.95和0.86,綜合所有地類考慮,分區域設置面狀圖斑面積指標的綜合結果也明顯優于統一設置指標的選取方法。

五、結論與討論

本文分別采用統一和分區域設置面狀圖斑面積指標方法,借助ArcGIS平臺中制圖綜合工具,對北京市朝陽區、昌平區和密云縣進行1∶50 000至1∶100 000的制圖綜合。通過實例驗證表明,分區域指標法在保持制圖綜合前后各地類面積相對均衡方面可行,且在保持各地類在不同區域間土地利用結構對比關系方面明顯優于統一指標法。

本文中制圖綜合后個別地類的面積變化率較大,這主要是因為案例研究過程中完全借助ArcGIS綜合工具自動實現,其中的消除過程是按照最大邊長的原則進行的,未進行任何手動或經驗調整;另外,還與各地類的綜合先后順序有關。

分區域設置面狀圖斑上圖指標的方法只是根據各區域間的面積比例關系設置圖斑面積的最低標準,在特定專題地圖中需要突出某些重要區域或地物時,則不適用,需要對該方法進行修正。

[1] 王橋,胡毓拒.基于分形分析的自動化制圖綜合研究[J].測繪學報,1995,24(3):211-216.

[2] 王橋.數字環境下制圖綜合若干問題的探討[J].武漢測繪科技大學學報,1995,20(3):208-212.

[3] 錢海忠,武芳,王家耀.自動制圖綜合鏈理論與技術模型[J].測繪學報,2006,35(4):400-407.

[4] 毛煒青.交互式基礎地理數據制圖綜合方法的研究[J].測繪科學,2009,34(4):101-103.

[5] 李志剛,張小勇,艾廷華.土地利用圖斑綜合研究[J].地理空間信息,2004,2(3):13-18.

[6] 李英,鄒崢嶸.土地利用現狀圖斑的自動綜合[J].測繪科學,2013,38(5):167-169.

[7] 祝國瑞.地圖學[M].武漢:武漢大學出版社,2012:216-217.

[8] 劉曉慧.土地利用數據制圖綜合方法的實踐性研究[D].北京:中國農業大學,2005.

[9] 焦健,曾琪明.地圖學[M].北京:北京大學出版社,2005:173-174.

[10] 石志寬,湯國安.土地利用現狀數據縮編的質量評價方法[J].地理研究,2011,30(2):233-241.

Patches Selection Method of Actual Land Use Map

LI Jing,ZHAO Xiaoxia,REN Juntao,ZHANG Peng,JING Guobin,ZHOU Shujun

P208

B

0494-0911(2014)07-0105-04

2014-01-03

國土資源部公益性行業科研專項課題(201211001-05)

李 晶(1975—),女,吉林四平人,副教授,主要從事土地資源管理、地理信息工程、土地利用與土地復墾等方面的研究。

李晶,趙曉霞,任俊濤,等.土地利用現狀圖斑選取方法[J].測繪通報,2014(7):105-108.

10.13474/j.cnki.11-2246.2014.0238