那些關于夢想的瑣碎小事

文/鄭賓

那些關于夢想的瑣碎小事

文/鄭賓

在我的印象中,“夢想”這個詞是近些年才火起來的。小時候,我經常被問到的是:你的“理想”是什么。那時在小伙伴兒們中間,流行著這樣幾種答案:科學家,醫生,警察,解放軍。現在想來,當時的回答究竟有多少出自真心,是很可疑的。在我們懵懂天真的小腦袋瓜里,對于科學家是干什么的,當醫生又意味著什么,根本就不清楚。至于個人的興趣、特長,那更是不在考慮范圍之內。我們多半是從書本中,從老師、家長的教誨中,知道了這幾種“理想”是好的,是正確的,這樣的回答一定會得到提問者贊賞的一笑。

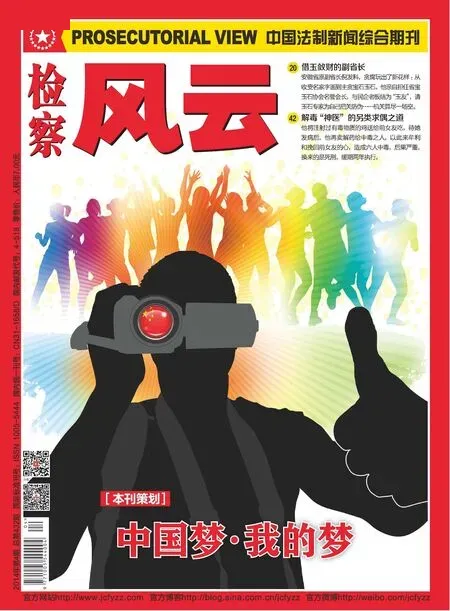

今天,從國家到個人,都在談夢想。夢想這個詞,比起理想來,天然地就讓人覺得親切。因為夢想強調個人,關注自我,它是每個人內心最真實的欲望和最原始的沖動。從理想到夢想,實際上是一個從集體至上到關注個體的變化過程,體現了社會對于實現個人價值的尊重,這其實是一種社會的進步。

夢想大可以不管“想”得有沒有“理”,只要敢夢敢想就行了。我自己就很喜歡做“白日夢”。也許是出于“缺什么補什么”的需要,我經常夢想能夠擁有自身不具備的才能。比如,我五音不全,坐在地鐵上聽MP3的時候,就想象著那唱歌的人就是我,正在一個舞臺上進行表演,臺上的我,氣場強大,魅力四射;我沒有繪畫的天賦,連臨摹出來的東西都丑得不能看,于是就夢想著自己畫得一手好畫,興之所至,揮毫潑墨,筆到畫來……

做夢而已,我知道。但是,“白日夢”也不是全無用處。心理學專家就說,白日夢是人的本能的休息和放松機制。所以,只要不過分,做做“白日夢”對心理健康很有好處。人類天生就是愛做夢的嘛。

隨著年齡的增長,隨著對自我認識的加深,我們的夢想會慢慢變得實際、具體。在《中國達人秀》這個節目中,“夢想觀察員”必問的一個問題是:你的夢想是什么?從選手的回答中我們可以看出,中國的老百姓在吃飽穿暖后,開始關心更高層面的問題:“我想要一個更大的舞臺,向更多的人展示我的才華”;“我來這里就是想看看我的這個節目是不是獨一無二的”;“我希望能給大家帶來快樂”……他們的夢想大多關乎個人價值的實現,而這些夢想與現實的距離并非遙不可及,他們需要的只是一個平臺、一個機會。

這是不是能夠給我們帶來一些啟發呢?一個好的社會,必然是每一個個體都能實現自我的價值,進而在社會中獲得尊重和滿足的社會。今天的中國,一個普通人,能否靠著自己的努力,一步一步實現夢想?我們的社會,該怎樣為身處其中的成員提供了比較公平的發展平臺,為他們構筑起暢通的個人價值實現體系?如何才能不讓對一個夢(如“發展”的夢)的追求抵消另一個夢(如“青山綠水”的夢)的實現?說到底,中國夢與每一個“我”的“個人夢”密不可分,他們需要彼此成全。

讓夢想照進現實,還在于自己的堅持。有了合理的定位,有了明確的目標,朝著這個方向,你為之堅持不懈地努力,那么,你想不成功都很難。

最后,我想用一句網絡上的流行語來結束這篇瑣碎的流水賬:夢想再大也不嫌大,追夢的人再小也不嫌小。