本溪地區旱澇特征分析

楊金寶

(遼寧省觀音閣水庫管理局,遼寧撫順117100)

本溪是自然災害頻發地區,主要自然災害是水災。境內危害較嚴重的是太子河、渾江和草河。近些年隨著全球變暖連續的高溫少雨,旱災也呈加重趨勢。通過降水資料、氣象資料、干燥度指數3種方法對本溪地區旱澇特征進行分析,確定最佳方法,對本溪地區社會經濟發展,特別是加強生態保護,科學實施農業建設提供依據[1]。

1 用降水資料分析本溪地區旱澇等級

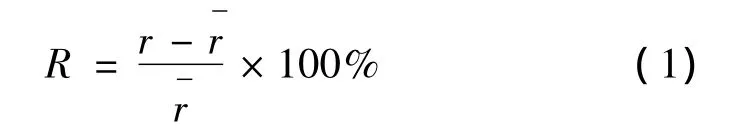

降水距平百分率反映了某時段降水量相對于同期平均狀態的偏離程度。該指標計算公式為:式中:r為某年某時段的降水量;為該時段多年平均降水量。

降水距平百分率方法在確定單站旱澇指標中具有資料易于獲得、計算簡單、結果比較符合實際等優點[2]。

多年平均值以1958—2006年的降水為基準,計算所需時段內總降水量和相應的降水距平百分率,其計算方法如式(1),所使用的旱澇指標依據表1,計算結果繪制成曲線圖1。

根據降水資料統計,本溪地區多年平均降水量790.2 mm。其中6—8月份降水量達518.4 mm,占全年降水量的65.6%,而12月、1月和2月3個月降水量只有17.4 mm,占全年降水量的2.2%,所以年降水變化極不均勻。降水年際變化大是本溪旱澇災害發生的主要根源。

表1 降水距平百分率的旱澇等級

圖1 1958—2006本溪地區降水距平百分率

如圖1所示,1985年降水正距平百分率52.41%,為最高值。1958、1989分別達到-29.7%、-29.4%,為異常少雨年。1975—1980年連續6年降水負距平。百分率<-20%的有7年,占總年份的14.3%;>20%的也有6年,占總年份的12.2%。其中1985年和1958年的年距平百分率相差了近82%。因為降水是本溪地區農田用水的主要來源,所以時空分布不均勻是造成本溪農田旱澇的主要原因。

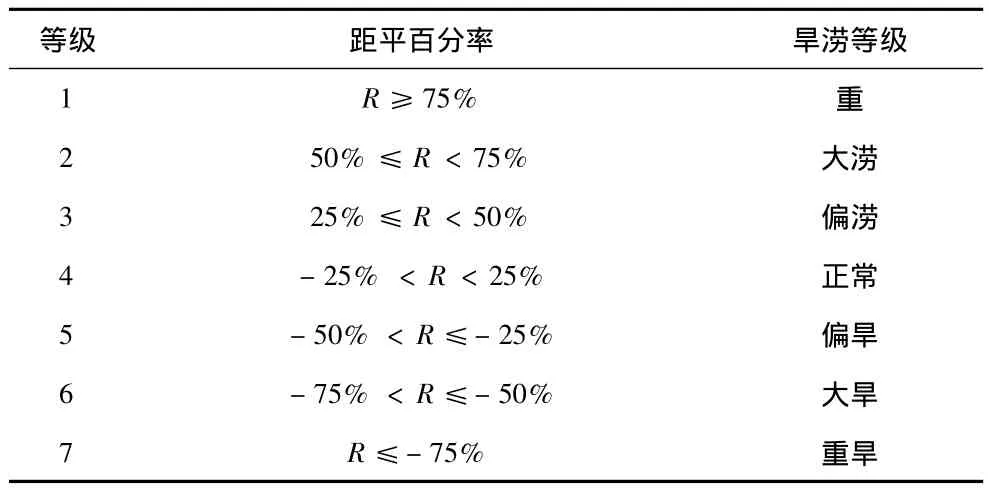

1.1 Z指數

用Z指數分析本溪地區的旱澇等級,在假定某時段降水量服從Person-III型分布,得到下式:

式中:Cs為偏態系數;φ為標準變量,均可由降水量資料序列計算求得,即:

隨著時間序列增長,降水量通常服從正態分布或接近正態分布。

Z指數消除了降水量平均值不同的影響,對旱澇具有一定的反映能力,是單站劃分旱澇的較好指數[3-4]。

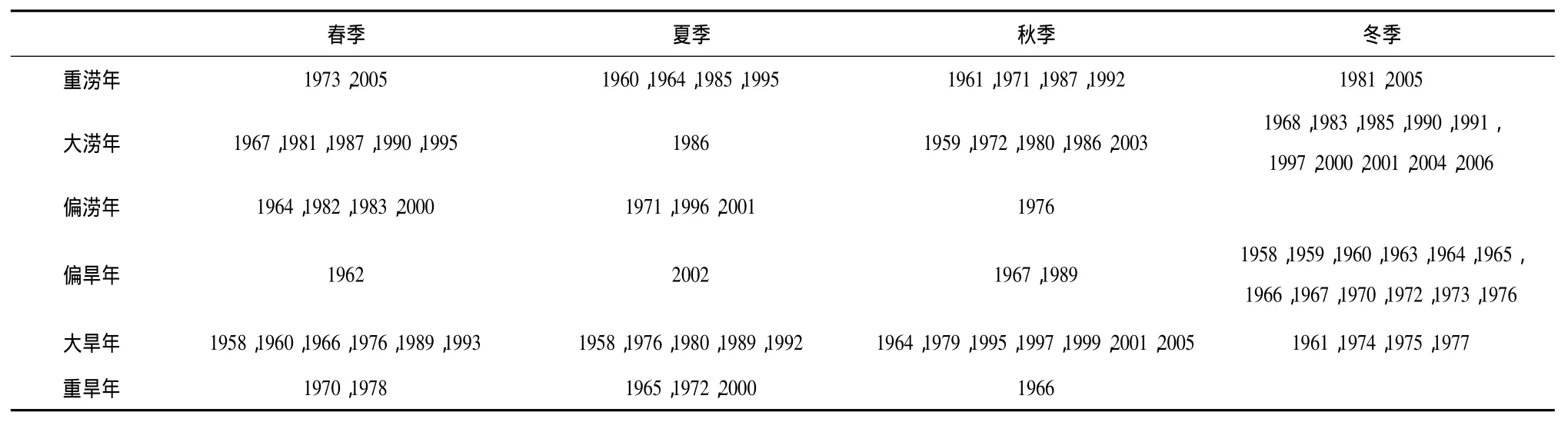

表2 以Z指數為指標劃分的干旱年份統計結果

統計計算Z指數并列于表2。用Z指數標準判斷降水季節變化來看,不同等級干旱出現頻率略大于澇的出現頻率,但基本上是持平的。嚴重的旱年1965,1966,1970,1972,1978,2000 年。嚴重的澇年1960,1961,1964,1971,1973,1981,1985,1987,1992,1995,2005年。可見該地區重澇災發生頻率遠大于重旱災。春季產生干旱共9次,澇11次。春旱發生較嚴重的年份有 1958,1960,1966,1970,1976,1978,1989和1993年。春澇發生較重的年份有1967,1973,1981,1987,1990,1995,2005 年。

7月份是全年降水最多的月份,所以重澇發生頻率為33.3%,是四個季節中最高的。但由于氣溫高、土壤蒸發及作物蒸騰強烈,仍然表現有不同程度的干旱發生。旱災較澇災略重,差5.8%。無論旱澇都直接影響農作物苗期生長,出現較為嚴重的危害。

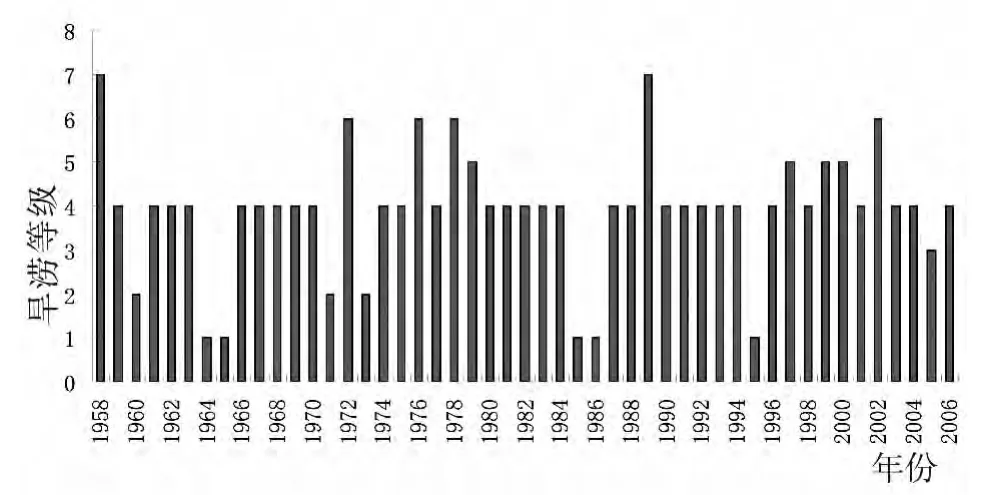

秋季雖然旱澇比例為1∶1,但是大旱年就有7次,占35%,比例如此之高可見秋季是一個大旱多發的季節。冬季偏旱年達42.9%。從圖2中可以看出,旱澇變化具有明顯的階段性特征,年旱澇序列可劃分為3個以旱為主的階段和3個以澇為主的階段。按年代統計,20世紀60年代前期和后期偏澇,特別是1964年和1965年,連續兩年重澇。70年代初旱澇交替發生,中后期干旱頻繁發生。80年代中期又連續出現兩年重澇,90年代干旱次數明顯增多。用Z指數分析本溪地區旱澇等級,不僅能宏觀地反映出歷年的干旱程度,更能充分地反映出各個季度旱澇的輕重程度[5-6]。

圖2 1958—2006年本溪地區Z指數旱澇等級直方演變圖

1.2 降水日數

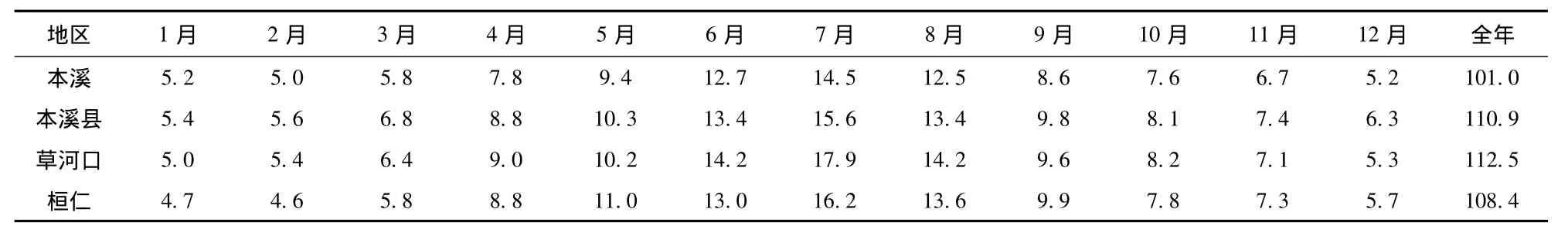

1)年降水日數:年降水日數指日降水量≥0.1 mm的降水日數,本溪為101.0 d。旱澇等級Z值范圍見表3。

表3 以Z值為標準的旱澇等級

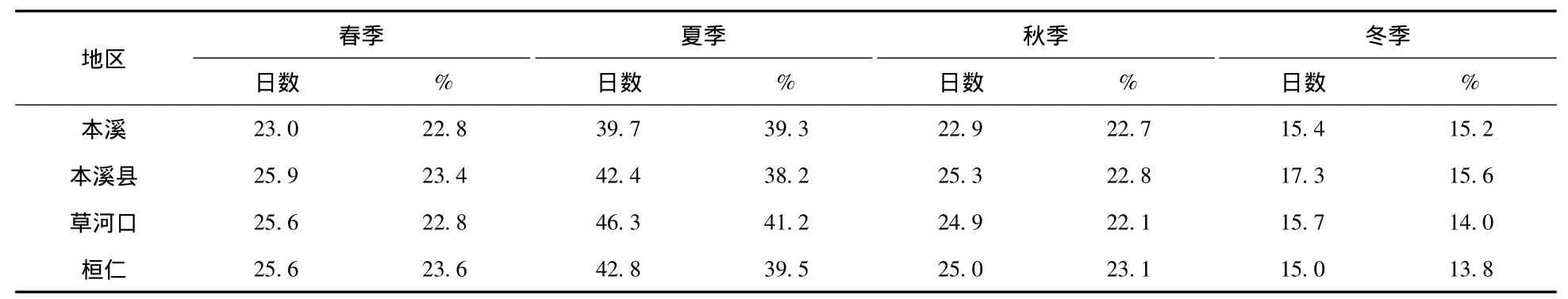

2)降水日數的年內分配:一年中,降水日數以7月最多,一般達12~22 d;12月或1月最少,僅為1~6 d,各季降水日數,以夏季最多,占全年降水日數的38.2%~41.2%;春秋次之,各占22.1% ~25.9%;冬季最少,僅占13.8% ~15.6%。見表4及表5。

表4 本溪地區各地各月降水日數表

表5 本溪地區各地各季降水日數及百分比表

2 用氣象資料分析本溪地區旱澇特征

2.1 本溪地區降水、蒸發量和氣溫逐月變化趨勢

根據本溪地區49 a(1958—2006年)各月的降水蒸發量及氣溫數據作圖3。

圖3 降水、蒸發量和氣溫逐月變化圖

從圖3中可以看出,本溪地區各月蒸發量大于降水量,氣候比較干燥。本溪地區各月降水量較少,除7月份外其余各月均在200 mm以下。夏季降水量占全年降水量的60% ~70%,冬季降水量最少,不足全年降水量的5%。蒸發量的年內變化,一年中以4—6月蒸發量最大,最少為冬季。最高值出現在5月,至翌年1月達最小值,后又逐漸增大。本溪地區氣溫1—7月逐漸上升,從7月(或8月)變化趨勢依次開始下降。7月是氣溫最熱月,平均氣溫在22~25℃,最高氣溫為26.3℃。由此可見,各季降水量分配不均、蒸發量大、溫度高是造成本溪地區旱澇災害的主要原因。

2.2 用干燥度指標分析本溪地區的旱澇特征

濕潤指數和干燥度互為倒數,這樣既考慮到水分收入(降水),又考慮到水分支出(蒸發),能定量說明水分的盈虧,用公式表示為:

K=Em/P,C=P/Em=1/K (7)式中:K為干燥度;C為濕潤指數;Em為可能蒸發量;P為平均降水量。

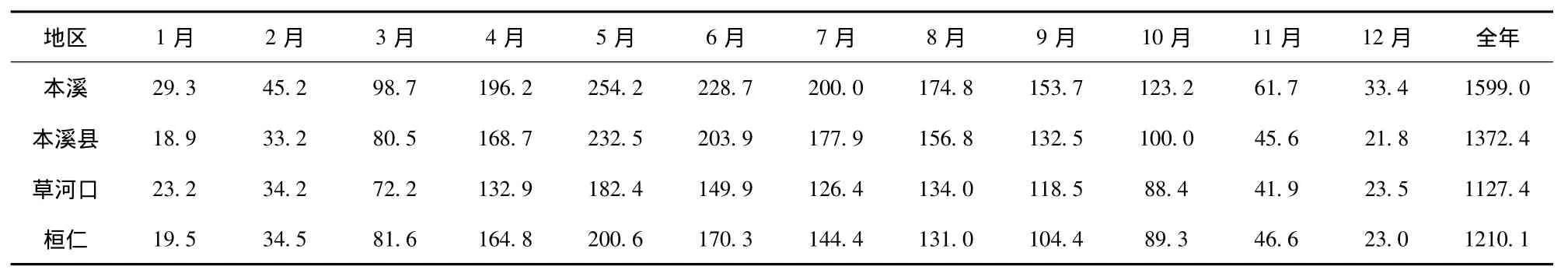

這里的可能蒸發量指長有綠色矮草的地面的最大蒸發量(蒸發與蒸騰之和)。本溪地區各地各月實測降水量、蒸發量分別見表6、7。表8為計算出的本溪地區各地各月濕潤指數表。

表6 本溪地區各地各月降水量表

表7 本溪地區各地各月實測蒸發量表

表8 本溪地區各地各月濕潤指數表

對各月濕潤指數統計、分析,結果表明本溪站、本溪縣站、草河口站和桓仁站在1—3月份C值取值范圍大致為:0.03<C<0.20。結果表明本溪地區屬于干旱地帶。在4—5月份C值取值范圍為0.20<C<0.50,結果表明本溪地區也屬于半干旱地帶。在6—8月C值取值范圍都為:C >0.75,結果表明本溪地區在6—8月屬于濕潤地帶。在9—10月C值取值范圍為0.5<C<0.75,結果表明本溪地區在9—10月屬于半濕潤地帶,說明本溪地區降水季節變化很大,年內分配不均。在11—12月份C值取值范圍為0.20<C<0.50,結果表明本溪地區也屬于半干旱地帶。總之,本溪地區在各月介于干旱地帶和濕潤地帶之間,這是由本溪地區比較特殊的地理位置所決定的。

3 結語

本文利用降水蒸發等氣象資料分析了本溪地區的旱澇特征。本溪地區降水年際變化較大,澇季多發生在夏季,旱季多出現于春季。利用干燥度指標分析該區夏季氣候較濕潤,春季氣候比較旱。各季降水量分配不均、蒸發量大是造成本溪地區旱澇災害的主要原因。利用降水距平、Z指數、干燥度指標對本溪地區的旱澇等級進行了分析,由于Z指數消除了平均值的影響,比降水距平百分率響應快,比濕度指標客觀反映旱澇程度,因此用Z指數指標判定該地區的旱澇程度是比較準確的。

[1]韓繼承.樂都縣湟水河谷旱澇級別的劃分初探[J].水利科技經濟,2007,13(09):705 -706.

[2]鞠笑生,楊賢為,陳麗娟,等.我國單站旱澇指標確定和區域旱澇級別劃分的研究[J].應用氣象學報,1997,8(01):26-32.

[3]鞠笑生,鄒旭愷,張強.氣候旱澇指標方法及其分析[J].自然災害學報,1998(03):51-57.

[4]么枕生.用于氣候分析的線性回歸模式[J].地理研究,1986,5(03):11 -13.

[5]孟瑩,盧娟,陳傳雷.遼寧3種旱澇指標的對比分析[J].遼寧氣象,2004(02):22-23.

[6]歐陽惠.水旱災害學[M].北京:氣象出版社,2001:05-09.