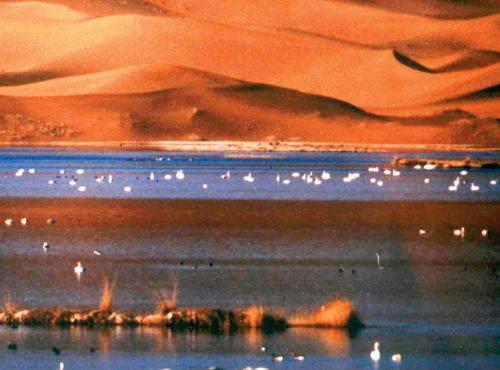

阿拉善SEE:公益3.0什么樣

凌雯靜

2014年6月5日,阿拉善SEE迎來十周年慶典。

這個成立于2004年6月5日由中國近百名知名企業家出資成立的環境保護組織,入會門檻對企業家來說非常簡單:承諾每年繳納10萬元就能入會;連續繳滿十年,便可以成為終身會員。而今年,正是從2003年起堅持下來的39名資深會員十年之約到期的時候。會長、理事長發言,改選,候選人演說,投票唱票計票……夾雜著掌聲和笑聲,阿拉善SEE的這次改選進行得井然有序。

羅馬并非一日建成,“之前中國從沒有那么多強勢的人碰到一起討論怎么做公益這樣一個事兒,”阿拉善SEE公益基金會副秘書長郭霞在接受采訪時這樣說道,“一開始,沒有權威,大家都覺得自己是權威。”從2003年的僅憑一腔熱情辦公益,到如今“以環保的名義共和”,十年路,一路艱辛。

逼出來的制度

“第一批會員都是被摁著脖子找來的,”阿拉善SEE公益基金會副秘書長郭霞在談起SEE創立初期時笑言,“SEE創始會長劉曉光一個個給他們打電話,各種‘威逼利誘。”當時,誰都沒料到緣起于月亮湖畔一次發愿的阿拉善SEE會走那么遠。

一切源于一時激情澎湃的事情,幾乎都不能長久。“100個企業家,一個人拿100萬”,聽起來雄心勃勃的計劃,背后如何進一步分工,如何維持下去,都是迫在眉睫的問題。況且,這些企業家們發現,在阿拉善,一個億的投資并不能改變什么,甚至像“沙漠里的一滴水”。

不過,誰都沒有想到,被阿拉善發起人之一張樹新戲稱為“中國企業家的一次集體感情出軌”,竟能因為堅持,而成為了“婚姻”。

“錢不重要,重要的是人。”郭霞在采訪中這樣告訴記者。對企業家來說每人100萬元并非大事,但交完錢之后還能將人匯集在一起,才是阿拉善SEE要做的。于是,100萬分十年交,成為了阿拉善的入會制度,讓會員們的“心”系在這里。在阿拉善SEE,企業家們投入的不僅是金錢,更多的是精力。

郭霞透露,任志強等阿拉善老會員接受其他媒體采訪時,總是以在阿拉善堅持了下來自豪,他說:“阿拉善是我捐錢最少的一個組織,但是我花時間花精力最多的。”

那么多各行各業的領軍人物相聚在一起,每個人都有自己的想法,各種爭論在所難免。阿拉善現行的制度完全是“被逼出來的”。

2004年6月5日的發起大會成為阿拉善的一個轉折點。劉曉光拿出一份草擬的15人理事候選名單,讓大家進行等額選舉,“意思就是報個名字,下面大家鼓掌通過就可以了”,郭霞回憶道。

“下面吵得連主持人的話筒聲音都聽不見了”。以“嗓門巨大”的武克剛為主的“本土派”,以張朝陽為代表的“留洋派”一致表示“不能接受”,甚至有人喊道:“劉曉光,你以為這是你那部門經理會議呢?!”

一個第二天就要宣布成立的組織,在成立前一天的晚上還沒有章程沒有理事會,情況可以說是“危急萬分”。于是,“被迫”地,這些企業家們開始進行選舉。不僅如此,初始的四十多條章程的制定也是這些人一條一條,逐字逐句經過爭論,最終確定的。

“那一晚上,劉曉光特別辛苦,慌了,沒遇到過這樣的事。”郭霞在采訪中透露。不過,第二天早晨選舉結束后,劉曉光長出一口氣,說的第一句話便是“這回我可是民選的了。”

此后,章程成為了阿拉善SEE的開會必備,每次遇到爭論,“看章程”成為解決問題的方式,避免了很多不必要的爭吵。這些企業家在這一過程中也收斂了在各自企業中說一不二的火爆性格,學會了尊重。

“做公益你以為你是在付出,其實做了十年公益,你會重新認識什么是付出,什么是索取,什么叫你的收獲,”郭霞說到這些時頗為感慨,“很多人(在阿拉善)學到了很多,懂得了尊重自然尊重別人。這可能也是時代發展。”

企業家們在這里,從急躁的“我們必須這么辦”,變成了“我能幫上什么忙”,甚至催促秘書處“給我派活兒”,心態發生了極大的改變。

在郭霞看來,這些民營企業家一開始的急躁甚至不懂得尊重別人,除了大環境的問題,還源于自身的一種“不安全感”,郭霞認為,“他們有一種被尊重的需求,又長期得不到滿足。所以做公益是他們想得到尊重的一種方式,做公益是他們融入了自己的情感加上對這個社會的期望。”

“你干出了什么”

“中國從(上世紀)80年代開始說環保,但到現在依舊效果不大。”郭霞在采訪中坦言,如何在公益和大眾之間搭建一級“臺階”,讓公益具有可操作性,一直是公益組織尋求的目標。

“今年我們嘗試做念水行動,做了四站企業家帶頭,讓各種社團加入,然后在微博等平臺上進行宣傳。我們給大家提供了一個測水包,可以測地表水和飲用水,里面還有指南。我們希望給大家一個實在的東西,”郭霞向記者介紹道,“通過這樣一個簡單的動作,讓大家的環保意識不要停留在‘只是說說而已,這樣一個簡單的東西讓‘不知道該怎么做的大眾一步步往環保深里走。”在訪談中,郭霞提及“公益3.0時代”的概念,簡單地說,如果公益1.0是授人以魚,公益2.0就是授人以漁,至于公益3.0,那就更關乎公益與大眾的共同成長,互相促進。

的確,公益只是喊口號的時代已經過去了。雖然相比救災和希望工程而言,環保短時間能讓人看到的效果微乎其微。但阿拉善的企業家們相信“自己做了一件對的事”,并且是“永遠對的事”。見效慢并不意味著阿拉善SEE人們可以慢慢等,他們在工作中對自己要求是“全部數據化”。

在這里,“你干出了什么”才是衡量標準。“NGO并不能像企業一樣進行完全的標準化,但是我們會嘗試在某些環節推行適度的標準化、流程化、數量化。”除了效率的問題,創新模式也是公益3.0時代人們思考的所在。“在所有中國環保NGO中,阿拉善做社區做得特別好,”郭霞介紹道,“種樹誰都能種,但是種了之后會有一系列問題,像是如何讓當地人和樹持續地共存,這就需要推動整個社區去一并投入,認知到保護環境的意義,進而產生一套機制,讓這在經濟上也保持可持續,這就需要專家隊伍。”

對話SEE副秘書長郭霞

問:管理成本占到了阿拉善開支的20%以上,是否有點偏高?

郭霞:從剛成立開始,按照公益組織的一般規則,人員管理費用應該打入項目費用,像是紅十字會包括很多國際機構,都是這樣。比如說我們現在這個小米的項目,所有的人員費用都應該算在項目里面。因為企業家們想讓賬目看上去特別清楚,所以算作是管理費用。報表好看難看放一邊,我們不是做樣子給別人看的,沒必要。我們要很清楚地看到到底養了多少人,到底辦公費用是多少,項目到底花了多少錢。

問:阿拉善經過了十年的制度改革,到現在制度的完善度如何?

郭霞:阿拉善的制度完善經過了三個時期。頭兩三年,完善了企業家之間的章程選舉和利益規避。因為大家群策群力都想把這個事業做長遠。接著的兩三年完善了秘書處的管理,就是各種財務各種制度。在第二任會長王石任上,曾派來一個財務總監,他本身也是企業家,和王石一起創業的,分文不取,全職上班每天幫助我們完善各種制度。這一時期遇到的問題是制度在完善時就會效率不高。到了2009年、2010年的時候,各種規章制度理得差不多,于是在制度完善的同時,一邊開拓業務。當年開拓了現在運行的一些項目的雛形,像是資助,環保NGO人才支持等。2010年之后,慢慢開始在業務和專業上突飛猛進。

問:阿拉善SEE平時比較低調,在現下充滿噪音的環境下,要擴大影響力,阿拉善將如何把自己的理念正確地傳播給大眾?

郭霞:阿拉善SEE受中國民營企業家影響,比較務實。比如之前討論章程,第一條討論業務范圍就討論了40分鐘:我們到底在阿拉善做荒漠化防治?還是在中國做各種環境保護?最后的結果是還是先在阿拉善進行荒漠化防治。我們不是不做中國的環保,但不用一開始就搞得那么高。我們都沒干過環保,我們必須扎扎實實干成事兒。現在必須在阿拉善這個地方把效果弄出來,有信心了,才能拿東西出去,告訴大家我們是專業的。我們將一貫保持務實的風格,將我們機構的資源支持到影響力,進行一系列整合。將來我們將讓能夠影響到公眾的資源發揮更大的影響力,扎實地嵌入到每個項目之中,發揮更大的作用。

問:公益工作也是一種職業,但不可能“不食人間煙火”,當下中國公益工作者現狀如何?

郭霞:公益工作人員分兩種,一類是志愿者,會有一兩個秘書,比如獅子會,他們只能做活動。一類是專業人員,有科學家、有做項目的、做資助的、有做議題的、還有野生動物攝影師,甚至專業研究社區可持續發展的,這些人必須都是全職,而且要在好的體制下發展才能越來越專業。現在中國職業公益人流動性非常大,弊端也很多,例如不專業,看不到希望等。不過,相信慢慢會好起來。

問:國內慈善公益產業仍在初級階段,相比之下歐美發展比較完善,阿拉善有沒有在這方面向國外相關組織進行學習借鑒?

郭霞:一直都有。SEE在成立之初就借鑒了TNC(大自然保護協會)等一些國外組織的經驗。2008年,我們組了個20個人的團,以馮侖和王石為主,對美國所有的大基金會和環保組織進行了一輪拜訪。下了飛機,沒有一秒鐘倒時差就去一家家聽課。那次吸收了很多深層次的東西。這幾年,國際交流更多了,每年都有國際性的會議,開展了更多的合作。經驗對我們的最大幫助是給了我們方向,讓我們知道走的每一步都是在往對的方向走。

問:公益作為一個產業,要喚起全民的環保愿景,機制至關重要,在這方面,阿拉善有何考慮?

郭霞:這兩年我們的創綠家計劃非常體現這一點。創綠家計劃是一個環保NGO的天使投資人平臺,我們已經不滿足于做培訓。在現在這個階段,沒有這樣一個平臺,改變不了現狀。有了這樣一個平臺,能讓更多人進來,告訴想要做環保的人在這里你可以開始創業。并且傳遞一個信息:如果你真的想并且有能力把環保做成一個事業,之后有的是基金會會支持你。哪怕你現在只是一個idea,你都可以拿來,如果不夠完善,我們可以將這個計劃放到一個種子庫,或者配導師進行完善。我們現在資助了自然教育,做IT繪制環保地圖的,甚至專門拍豹子的。各種各樣,非常細致。