論學術型教師應具備的基本素質

●李海軍

一、構建高效課堂教學模式的能力

教學過程在本質上反映了學生的認知過程。 構建高效課堂教學模式務必要遵循學生的認知規律,使課堂教學中的知識序、思維序和教學序和諧統一。教學模式就是一種高效教學模式。

(一)概念教學模式——創新是靈魂

概念教學模式是一種通過創設情景, 讓學生體驗概念形成的過程, 從而培養學生的思維能力的教學模式。 該模式的理論依據是建構主義理論和認知心理學理論,側重點在于突出強調認知結構的重組。以往, 概念教學一般側重于對具體學科知識要點的精講,對學科概念內涵的挖掘和對概念外延的拓展,而忽視了對概念的形成與發展過程的勾勒。 這種只重結果不求過程的做法, 必然會降低概念教學模式本身的功效,弱化思維能力的培養效度。

科學概念是科學家從大量的科學現象和實驗過程中抽象出來的“濃縮鈾”式的知識點,它深刻反映了諸多客觀事物和實驗現象的共同特征和本質屬性。 那么,如何才能有效降低概念教學的難度,使學生更容易理解和掌握呢?筆者認為,應該將教材中的抽象概念(例如:專制主義中央集權制度、半殖民地半封建制度、新民主主義社會等)加以適當還原,通過 “創設情景”、“觀察實驗”、“分析比較”、“聯想類比”、“概括定義” 等教學環節演示概念的形成過程,變“抽象”為“具象”,化“艱澀”為“平易”。

(二)規律教學模式——時間是保證

規律教學模式構建的基點是尊重學生的認知規律。 在課堂教學過程中,教師從實際出發,通過對科學發現過程的“剪輯”和片段的“重組”,把學生的思維拉回到問題產生的原點,引導學生刨根究底。

研究發現,學生的學習認知活動,與科學家的研究活動有著諸多相似之處。假如教師提出問題后,急于講解、分析,不給學生留足思考空間,不經過引導探究,就把前人經過艱苦卓絕探索而總結的結論直接告訴學生,那么,即使組織討論、交流,也只是形式而已,沒有任何意義。 所以,教師在引導學生歸納總結問題規律時一定要給學生留一點思考的時間,讓學生咀嚼、體味。 有充足的思考時間作保障,學生就能更加深刻的理解規律,并能靈活自如的運用規律去解決實際問題。當然,教學模式不是僵化的、教條式的框架結構,應該根據教學內容的不同而進行適當的“變式”。

(三)問題(習題)教學模式——建模是基礎

在諸多教學實踐活動中,習題訓練是一種常規性的、非常具體的學習實踐活動。一般的學科習題基本都是由題干和設問兩部分組成, 學生的主要任務就是尋找溝通題干和設問兩者之間的橋梁。 在解題的過程中,審題環節非常重要,通過仔細審題,學生要弄明白已知是什么,未知是什么,找到打通已知到未知的切入點, 進而構建符合題目要求的基本答題模板,這樣,就把具體問題轉化為規律性問題了。 教師的職責就在于要引領學生恰當選擇相應的學科規律,通過探究、推演,合理推導出結果,最后將所得結果再植入原來的問題情景中, 加以討論驗證。 問題(習題)教學模式凸顯了“建模”的思想,以培養學生解決實際問題的能力為主要出發點, 通過師生角色置換,將思維過程與教學過程有機聯系結合,在解決問題的同時著眼于思維方法的總結和提升。

二、靈活運用有效教學策略的能力

(一)探究教學策略——有效教學的制勝點

我國的基礎教育教學存在一定的危機, 具體表現為:課堂教學偏重知識傳授和基本技能的訓練,學校功能趨向單一性, 受教育幾乎等同于 “考大學”,“情志教育”基本流于形式。有鑒于此,實施探究教學策略意義重大。

所謂探究,就是教師根據一定的教學目標,通過恰當運用教學方法和手段,創設合情合理的教學情景,引導學生對具體問題進行研究的一種方法。 探究教學策略是基于問題解決的一種學習方式, 目標指向學生的思維。 教師運用探究教學策略的前提是對學科特點、認識規律和學生的心理已經有了深刻的把握。探究教學能幫助學生深刻理解概念的內涵和外延;幫助學生系統總結解決類型問題的規律; 給學生合理搭建由已知通向未知的橋梁; 并能激發學生探索未知領域的積極性。同時,師生合作探究能在一定程度上簡化教學過程,使教學程序“化繁為簡”,使學生的認知更加感性、更加表象,為概念規律的建立及其應用奠定基礎,使學生對問題的理解更加深刻而持久。

(二)思維暴露教學策略——有效教學的制高點

從一定意義上講, 教學過程就是師生的思維過程和認知過程。課堂教學應該主動展示教學載體(教材)、教師和學生的思維過程,使之相互交融,構成一個和諧有序的教學情景,促進學生的思維發展。

1.展現科學家思維的過程

教師要盡量再現科學家的思維過程(如圖1),這是培養學生科學思維能力的源頭活水。

圖1

2.展現教師思維的過程

教案是教師思維活動的高度提煉品,難以充分展現教師思維的具體過程,也就很難啟迪學生的思維。為此,教師要主動進行“角色置換”,要主動站在學生的立場上去理解教學內容;教師要善于“稚化思維”,即在課堂教學中,教師要主動降低思維的難度,要盡量符合學生的實際思維水平,切忌盲目拔高。針對實際問題,教師要模擬學生的思維習慣,多角度去嘗試解題思路,力求師生思維同步,實現思維的和諧共振。

3.暴露學生思維的過程

“學習在本質上是學習者主動建構心理表征的過程。 ”[1]學生的思維過程,一般可以通過回答問題、作業訓練、 學業水平考試等教學環節如實地展現出來。 教學經驗豐富的教師善于通過設置巧妙的誘發情景,誘導學生主動呈現完整的思維過程,并主動暴露較高層級的思維活動。 教師誘發暴露學生的思維過程, 充分體現了教師在組織課堂教學方面發揮的主導作用。 例如對于“半殖民地半封建社會”這個歷史概念,學生在開始學習的時候,容易與“封建社會”這個概念相混淆, 主觀地認為 “半殖民地半封建社會”就是在政治上是“半封建”,在經濟上是“半殖民地”。這時,教師可以引導學生對這個概念進行分析,讓學生暴露前概念的錯誤之處, 進而探究得出正確的認識:半殖民地半封建是一個整體概念,表現為政治上喪失獨立性,經濟上自然經濟開始解體,以自然經濟為主, 同時伴生著洋務經濟、 民族資本主義經濟、外國資本主義經濟和買辦經濟等。

(三)變式教學策略——有效教學的落腳點

所謂變式,就是教師在引導學生分析、解決問題的過程中,通過創設情景,不斷變換背景材料呈現方式的一種教學策略。雖然材料的呈現形式不斷變化,但是問題的主旨精神不變。 變式教學絕不是停留在講授單個知識點的膚淺層次, 它以一個點為中心編織成一個知識串, 再將一個一個的知識串編織成縱橫交錯的知識網, 而這些知識網相對于孤立的知識點無疑具有更大的功能。 變式教學的價值就在于減時增效, 即學生花費最少的時間而能掌握最大限量的序列化知識點。 運用變式教學所獲得的知識組建成一個知識集團, 這個知識集團具有更頑強的生命力。 遵循變式的原則,課堂教學一定能既嚴謹規范,又靈活高效。

(四)思維留缺口的教學策略——有效教學的補充點

假如信息過量飽和,就會使學生容易產生厭倦情緒,從而導致學生的思維失去彈性和張力。激發學生的思維、調動學生的積極性離不開適度的時間、空間條件作保障。在課堂教學中,教師絕對不能“大包大攬”,否則,教師替學生包辦過多就會抹殺學生的創造性,就會弱化學生的問題意識,就會留下課堂教學的遺憾和敗筆。所以,教師一定要給學生留有獨立思維的余地,想辦法激發學生的好勝心和積極性,促使他們獨立思考;一定要給學生的思想預留一定的窗口,使之有機會體驗思想王國的精彩紛呈;一定要有意給學生的思維“焊接”幾個接口,為學生的終身學習與可持續發展奠定堅實的基礎。

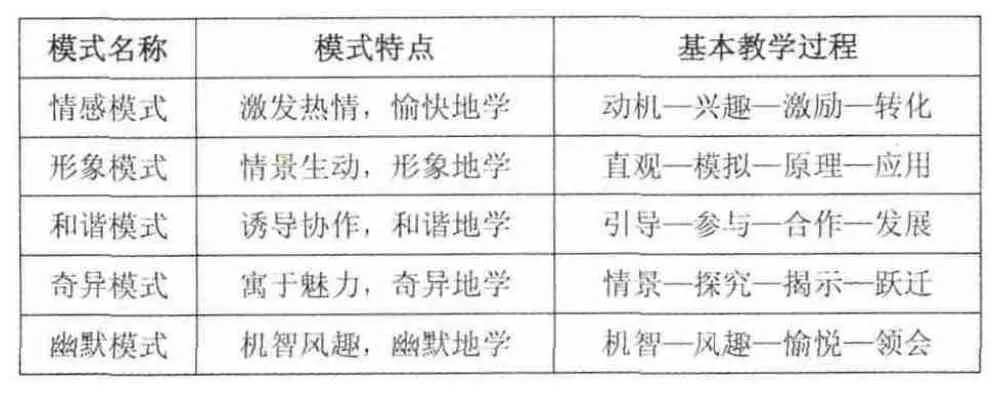

三、運用高超教育教學藝術的能力

優秀教師都是具有教學個性的教師。“教學個性是融個性于教學之中,是受教學浸染了的教師個性,這意味著教學個性已非教師個性的自然顯現, 而是走向綻放的‘超我’”[2]。 個性化的優秀教師應該應該具備‘三術’:一是學術,教師具備扎實的學科專業修養和理論功底;二是藝術,教師具有較高的課堂組織水平;三是技術,教師具備較強的動手實踐能力。 理想的教育無人能及,但教育的理想應人皆有之。 “求真、唯美、向善”的課堂應該是優秀教師追求的理想目標,這也應該是所有教師的教學追求目標。教師的教學風格具有多樣性,按照主要特征,查有梁先生認為可以分為以下五種(見表1)。

表1

情感是理想教學藝術的靈魂,假如課堂缺乏師生情感的碰撞與共鳴,那么,一切教育手段都將是蒼白無力的。筆者認為,最高超的教學藝術應該是和諧藝術,即教師能夠和諧地處理學生、教師和教學的關系,把握課堂教學的節奏,取得理想的教學效果。和諧的教學藝術風格是師生情感交融的產物,體現了課堂教學的美感,展現了教育的無窮魅力。蘊涵“真、善、美”的課堂才是廣大教師夢寐追求的理想境界的課堂。

四、引領潮流的先進教育教學觀念

(一)“求真”的學生觀——追求“人性”的崇高

現代學生觀要求教師塑造具有獨立思想、 人格尊嚴、創新精神和創造能力的活生生的“人”,而不是一心只讀“圣賢書”的“呆鵝”。故而,教師不能過度依賴課件展示,明確課件只是教學輔助工具,否則就會淹沒學生的獨立思維,就是“眼中無人”。教師在追求教學“具象”的過程中,一定要考慮對學生的“抽象”思維能力的培養。教師在選擇教學內容時,一定要重難點突出、易錯易混點擺明,否則就是“以己之渾渾,致人之噩噩”。 教師在推導結論時,一定要給學生留有空間想象的余地,否則就是扼殺“人性”。現代化的學生觀應該立足于彰顯崇高的人性。

(二)“務實”的教師觀——將“服務”落實到底

教師的精心備課是上好課的前提, 由于對教學內容的“駕輕就熟”,所以教師組織課堂往往能如“行云流水”“一氣呵成”。但是,為什么還會出現學生“課上聽得懂,課下不會做”的尷尬現象呢?其實,一個很重要的因素就是,在備課階段,教師把個人的思維過程進行了過分濃縮,由于高度提煉,所以造成教師思維過程的單向性、封閉性,當然也就難以有效地啟迪學生的思維。 教師應該是學生自主學習的指導者和組織者,而不是單純的知識傳授者。現代化的教師觀應該突出服務意識,學生就是“顧客”,就是教師組織教學的“上帝”,一切的教學思想、手段、方式、方法和路徑均應圍繞著學生轉。 舍此,再精心的備課、再高明的教學手段都會收效甚微。

(三)“向善”的教學觀——以提高學生的科學素養為“天職”

什么樣的課才算是好課? 好課務必能讓學生體驗探究的快樂, 務必能讓學生明白學習內容的價值所在,務必能教給學生掌握知識的方法和途徑,務必能讓學生獲得可持續學習的源源不斷的動力。 好課之所以“好”,就在于教師重視“人”的發展,重視提高“人”的素質,重視提升學生的人生境界。在知識急劇更新的時代,教育應立足于“以不變應萬變”,科學思維能力正是構成這個“不變”的基本要素,因為思維能力是諸多能力的核心, 內涵式的科學素養,“真、善、美”的做人理念,對學生的終身發展起決定性作用。 凡是重要規律的得出、科學現象的分析、解題思路的形成等,都必須建立在合理剖析過程的基礎上,努力塑造學生“求真”的科學性、“向善”的人性、“唯美”的品行。 現代型教師務必要樹立立體式教學觀,要為提高學生的科學素養而教。

[1]張華.課程與教學論[M].上海:上海教育出版社,2001:474.

[2]李允.教學個性缺失的教師“自我”探因[J].中國教師(京),2013,(5):40—42,46.