應用小切口行甲狀腺瘤切除術66例療效分析

宋學舜

應用小切口行甲狀腺瘤切除術66例療效分析

宋學舜

目的探討66例應用小切口行甲狀腺瘤切除術的臨床效果。方法回顧性分析本院2012年6月~2013年6月期間收治的甲狀腺瘤66例患者的臨床資料。結(jié)果觀察組治療有效率明顯高于對照組, 差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。結(jié)論采用改良小切口甲狀腺切除術出血量、喉返神經(jīng)誤傷率、術后并發(fā)癥率、住院時間均低于對照組, 可減輕患者痛苦, 提高治療效果。

小切口;甲狀腺瘤切除術;效果

甲狀腺瘤的發(fā)病率占到甲狀腺腫瘤總發(fā)病率的70%~80%以上, 主要是由于甲狀腺濾泡發(fā)生病變而引起的良性腫瘤[1]。目前臨床主要應用的治療方法有兩種, 一種為傳統(tǒng)手術治療,另一種為小切口行甲狀腺瘤切除術, 隨機抽取本院在2012年6月~2013年6月期間收治的66例甲狀腺瘤患者的臨床資料進行回顧性分析, 現(xiàn)報告結(jié)果如下。

1 資料與方法

1. 1一般資料 本院2012年6月~2013年6月期間收治甲狀腺瘤患者66例, 年齡22~72歲, 平均年齡(48.4±12.2)歲,男36例, 女30例, 將66例患者隨機分為觀察組和對照組各33例, 兩組患者在性別、年齡、生命體征、臨床癥狀等方面,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05), 具有臨床可比性。

1. 2治療方法 對照組:本所患者例行頸叢阻滯麻醉, 在頸部進行橫切口處理, 要求距離胸鎖關節(jié)2 cm位置, 延至突肌外緣, 同時要采用電刀對頸前筋膜及頸闊肌直接的皮瓣進行曲游離, 然后綜合評價腫瘤的大小、位置以及數(shù)量, 切除瘤體, 且于術后例行常規(guī)留置硅膠引流管。觀察組采用小切口切除術, 具體步驟如下:①術前例行尿常規(guī)、血常規(guī)、心電圖、凝血功能檢查, 切開鎖骨上處1~2 cm的平行切口, 并皮下注射15 ml腎上腺素生理鹽水, 預防皮下出血并發(fā)癥發(fā)生;②分離皮瓣后, 切開皮膚及皮下組織, 并采用電刀將頸前肌與結(jié)締組織分離;③沿著正中線將頸白線切開, 禁止結(jié)所頸前靜脈, 確保縱向肌群的完整性;④充分顯露甲狀腺,準確判斷甲狀腺是單側(cè)還是雙側(cè), 取冰凍標本送檢, 最后經(jīng)病理檢查后確診, 將腫瘤切除[2,3]。

1. 3統(tǒng)計學方法 采取SPSS13.0軟件實施統(tǒng)計分析, 計數(shù)資料是χ2檢驗, 計量資料用( x-±s)來表示, 方法為t檢驗,即P<0.05表示差異有統(tǒng)計意義。

2 結(jié)果

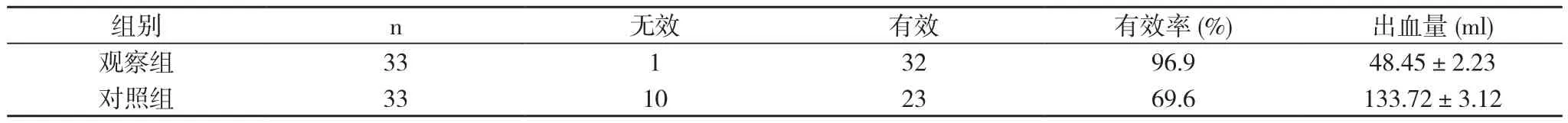

2. 1臨床療效 對照組治療有效率為69.6%, 觀察組治療有效率為96.9%, 其治療有效率明顯高于對照組, 差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05), 對照組出血量(133.72±3.12)ml, 觀察組出血量(48.45±2.23)ml, 觀察組出血量控制效果明顯優(yōu)于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05), 具體情況見表1。

表1 兩組患者治療有效率情況對比分析

2. 2并發(fā)癥 對照組6例發(fā)生術后喉返神經(jīng)損傷, 比例18.2%,

4例為術后切口感染, 比例12.1%, 2例為呼吸困難, 比例6.1%,

治療組患者1例發(fā)生術后喉返神經(jīng)損傷, 比例3%, 無其他并

發(fā)癥。

3 討論

甲狀腺疾病為外科常見疾病, 臨床研究發(fā)現(xiàn)改良后的小切口手術切除術有利于患者的治療[4], 本組研究結(jié)果顯示:對照組治療有效率為69.6%, 觀察組治療有效率為96.9%, 其治療有效率明顯高于對照組, 對照組出血量(133.72±3.12) ml, 觀察組出血量(48.45±2.23)ml, 觀察組出血量控制效果明顯優(yōu)于對照組, 這充分說明改良小切口甲狀腺切除術臨床效果明顯優(yōu)于對照組。總之, 采用改良小切口甲狀腺切除術出血量、喉返神經(jīng)誤傷率、術后并發(fā)癥率、住院時間均低于對照組, 可減輕患者痛苦, 提高治療效果, 值得臨床推廣與應用。

[1] 陳順英. 甲狀腺瘤切除術患者的圍手術期護理. 按摩與康復醫(yī)學, 2012, 3(8): 147-148.

[2] 李冰, 趙密仙. 腔鏡下甲狀腺瘤切除術的護理. 實用心腦肺血管病雜志, 2010, 18(12):15-17.

[3] 沈麗娟, 裴家理. 小劑量雷米芬太尼輔助頸叢阻滯在甲狀腺瘤切除術中的應用. 江蘇醫(yī)藥, 2013, 39(17): 2067-2068.

[4] 霍家賢. 腔鏡甲狀腺瘤切除術的護理. 檢驗醫(yī)學與臨床, 2011, 8(9): 1136-1137.

464200 河南省羅山縣人民醫(yī)院