不同濃度羅哌卡因屈肌腱鞘管內麻醉的安全性比較

趙海燕

不同濃度羅哌卡因屈肌腱鞘管內麻醉的安全性比較

趙海燕

目的探討不同濃度羅哌卡因在手指屈肌腱鞘管內麻醉中的安全性。方法選擇手指末節創傷急診手術患者75例, 隨機分為3組, 每組25例, 分別應用0.375%(A組)、0.5%(B組)和0.75%(C組)羅哌卡因溶液進行屈肌腱鞘管內麻醉。記錄各組麻醉藥用量、麻醉起效時間、持續時間和術后疼痛水平。記錄麻醉前(T0)和麻醉后10(T1)、90(T2)、360 min(T3)三個時點的局部血管效應、指-肱動脈收縮壓指數和患指皮膚溫度。結果與A、B組比較, C組起效時間明顯縮短, 持續時間明顯延長(P<0.01);C組注藥后出現局部皮膚缺血性改變的比例比其他兩組高(P<0.05);術畢所有患者局部血管效應正常;各組T1時指-肱動脈收縮壓指數均比T0時顯著降低, 各組T2、T3時指-肱動脈收縮壓指數均比T1時升高, C組T2時的指-肱動脈收縮壓指數低于T0且低于同時點的A組和B組, B組和C組T3時指-肱動脈收縮壓指數均比T2時升高(P<0.05或0.01);A組T2、T3時患指皮膚溫度比T0時升高, 且A組T2的患指皮膚溫度高于同時點的B組和C組(P<0.01)。結論0.375%、0.5%和0.75%羅哌卡因均能提供理想的麻醉效果, 各濃度組患者中均未發現嚴重血液供應障礙, 其中0.375%羅哌卡因對手指血流灌注影響最小, 安全性最高。

羅哌卡因;鞘管內麻醉;血管效應;患肢皮溫

羅哌卡因具有麻醉和鎮痛雙重效應, 由于副作用少, 近幾年已應用于多種神經阻滯[1]。但目前關于羅哌卡因是否產生血管收縮效應存在較大爭議, 本文擬對不同濃度羅哌卡因在鞘管內麻醉中的安全性進行探討, 旨在為臨床應用提供參考依據。

1 資料與方法

1. 1一般資料 選擇手指末節創傷需急診手術患者75例, 女31例, 男44例, 年齡16~62歲, 體重46~78 kg, ASAⅠ~Ⅱ級,隨機分為3組, 每組25例, 應用0.75%羅哌卡因溶液和注射用水配備成0.375%(A組)、0.5%(B組)和0.75%(C組)三種濃度分別用于鞘管內麻醉。既往有明顯的手/指缺血病史,如手/指再植手術史、布加氏綜合征或嚴重血管痙攣性疾病患者以及吸煙、糖尿病患者均排除。所有患者均簽署知情同意書。

1. 2麻醉方式與用藥方法 三組患者均采用屈肌腱鞘管內麻醉:常規消毒, 患指保持伸直位, 于患指掌指橫紋中點垂直刺入手指屈肌腱鞘管或快速穿經屈肌腱后抵至指骨, 注藥至鞘管膨脹觸及有條索沖擊感且手指有輕度彎曲傾向時退出針頭。

1. 3觀察指標 ①麻醉藥用量;②麻醉起效時間;③麻醉持續時間;④患指局部血管效應:包括皮膚顏色、皮膚毛細血管反應和指端出血情況;⑤手指皮膚溫度:保持室溫為23℃, 應用皮溫計測量麻醉前(T0)和麻醉后10(T1)、90(T2)、360 min(T3)患指中節皮膚溫度;⑥指-肱動脈收縮壓指數(指-肱動脈壓指數=指動脈收縮壓/肱動脈收縮壓×100):指動脈收縮壓用2#的新生兒血壓袖帶纏繞在指骨近端進行測量, 肱動脈收縮壓是應用成人血壓袖帶纏繞在上臂肱動脈處進行測量。以上指標時患者均保持仰臥位, 患肢與右心房保持同一水平。

1. 4統計學方法 所有數據使用SPSS 17.0軟件進行分析。計量資料用均數±標準差( x-±s)表示, 采用方差分析, 并用SNK法進行兩兩比較, 計數資料用χ2檢驗進行比較, P<0.05認為差異具有統計學意義。

2 結果

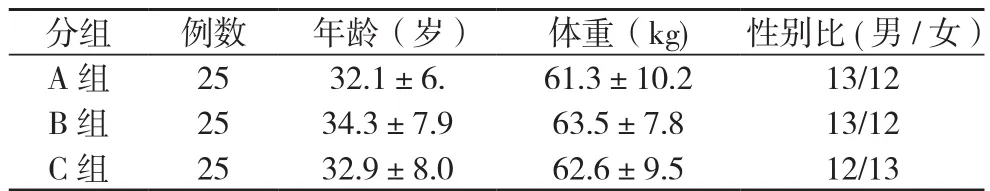

2. 1一般臨床資料 各組患者年齡、體重、性別比較無統計學意義(P>0.05)。見表1。

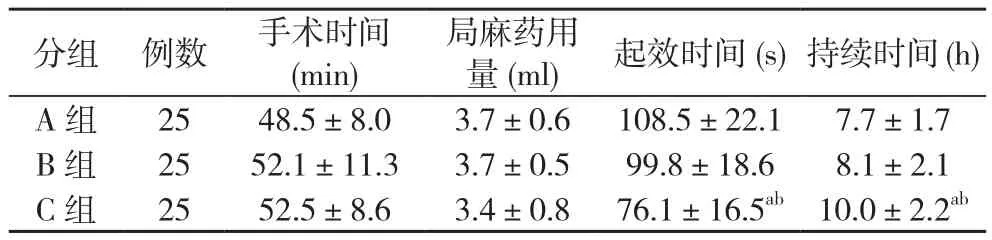

2. 2鎮痛效果比較 所有患者手術時間為20 min~68 min,手術過程中均未追加藥量。C組麻醉起效時間較A組和B組明顯縮短(P<0.05), 其麻醉持續時間較其他兩組明顯延長(P<0.05)。A組和B組麻醉起效時間及持續時間差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

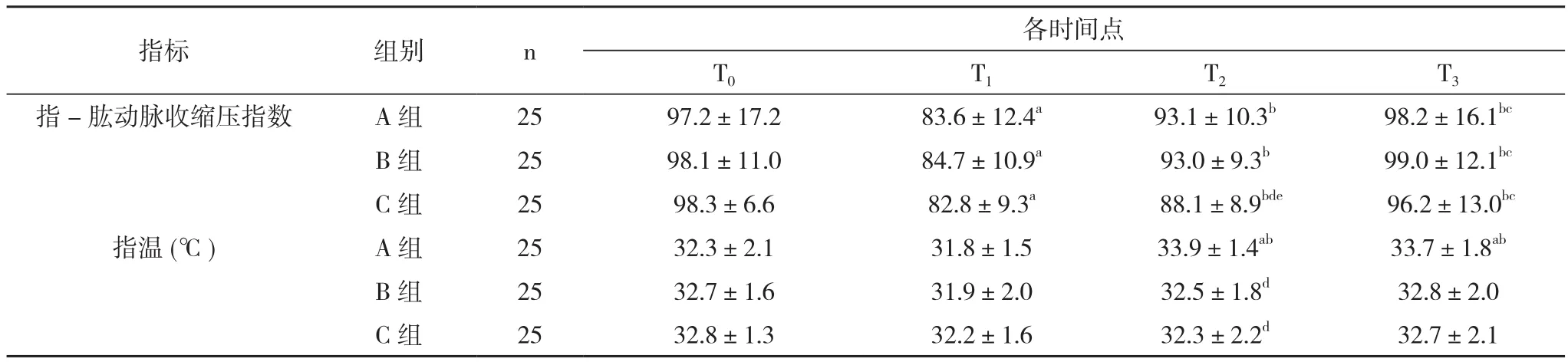

2. 3手指血流灌注指標 局部血管效應:C組有6例患者注藥后手指局部皮膚顏色呈淡粉色, 其出現比率較A組和B組高(P<0.05), 但所有患者均未出現皮膚蒼白。術畢放松止血帶后所有患者手指皮膚顏色和毛細血管反應正常, 指端出血情況正常。術后24 h及1個月隨訪所有患者患指功能恢復良好。指-肱動脈收縮壓指數:各組注藥后早期(T1)的指數均比麻醉前(T0)顯著降低(P<0.05), T2、T3時指-肱動脈收縮壓指數均比T1時升高(P<0.05), T3時指-肱動脈收縮壓指數均比T2時升高(P<0.05)。C組T2時的指數低于T0時(P<0.05)且低于同時點的A組和B組(P<0.05);其它各時點組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。手指皮膚溫度:各組T1時的指溫較T0時稍下降, 但兩者并無統計學差異;A組T2、T3時的指溫比T0時顯著升高(P<0.05), 且A組T2的指溫顯著高于同時點的B組和C組(P<0.05)。見表3。

表1 各組一般資料和麻醉后情況的比較( x-±s)

表2 各組一般資料和麻醉后情況的比較( x-±s)

表3 各組手指血流灌注指標( x-±s)

3 討論

羅哌卡因因其較小的中樞神經毒性、心血管毒性和生殖毒性, 已廣泛用于椎管內麻醉、神經叢阻滯及局部浸潤麻醉等, 但較少用于手指鞘管內麻醉, 不同濃度羅哌卡因在鞘管內麻醉中的安全性亦未見報道。本研究觀察不同濃度羅哌卡因在鞘管內麻醉中的安全性, 為臨床應用提供參考依據。

鞘管內麻醉為局麻藥經過鞘管直接通過腱系膜擴散作用于鞘管表面的指神經, 局麻藥用量少, 起效迅速, 避免了直接損傷或壓迫神經血管對實驗結果的干擾[2]。但目前利多卡因最常用于鞘管內麻醉, 但鎮痛維持時間短, 添加腎上腺素又增加了手指缺血壞死的風險[3]。本研究顯示應用0.375%、0.5%和0.75%的羅哌卡因進行單次鞘管內注射麻醉維持時間均超過6 h, 且術后可維持較長時間鎮痛, 減少了術后鎮痛藥物的用量。

目前對于羅哌卡因的血管效應存在較大爭議, Cederholm I等[4]在健康志愿者中應用羅哌卡因進行皮內浸潤后發現羅哌卡因具有血管收縮作用。推測此效應可能部分通過內皮經過環氧合酶途徑介導, 也可能與蛋白激酶C、P44/42促分裂原活化蛋白激酶介導的Ca2+致敏機制和羅哌卡因誘導的動脈平滑肌雙相收縮有關[5]。但也有學者應用0.2%、0.5%和0.75%羅哌卡注入鼠尾動脈根部, 發現給藥后三組鼠尾血流均下降, 0.5%和0.75%組鼠尾皮膚溫度下降, 認為這種效應呈劑量相關, 據此不推薦應用高濃度的羅哌卡因[6]。在本研究中, 作者應用患指局部血管效應、手指皮膚溫度和指-肱動脈收縮壓指數等指標進行測量, 發現0.375%、0.5%和0.75%組指-肱動脈收縮壓指數在T2時點平均下降為4.1、5.1和10.2, 術畢手指皮膚顏色和毛細血管反應正常, 指端出血順利, 術后隨訪沒有出現任何并發癥。其中0.375%組麻醉后90 min指-肱動脈收縮壓指數下降最少, 提示0.375%組血流灌注可能優于0.5%和0.75%組。另外, 本研究結果顯示麻醉后10 min各組皮膚溫度均稍下降, 但差異無統計學意義, 各組間比較亦無差異, 可能是局麻藥與人體間的溫差所致;麻醉后90 min, 0.375%組指溫比麻醉前、麻醉后10 min以及同時點0.5%和0.75%組都升高, 亦提示0.375%組血流灌注可能優于0.5%和0.75%組。

預實驗中作者曾使用0.25%的羅哌卡因進行鞘管內麻醉, 但麻醉起效時間長, 麻醉效果不理想, 多數患者需要追加局麻藥才能施行手術, 故未納入研究。本研究結果中0.75%組起效最快, 麻醉持續時間最長, 但指-肱動脈收縮壓指數下降最顯著, 雖然麻醉后90 min該指數比麻醉后10 min升高,但低于麻醉前、麻醉后360 min及同時點的0.375%組和0.5%組, 而且局部皮膚供血不充分的頻率最高, 因此, 盡管本研究中0.75%組沒有出現并發癥, 但其應用于鞘管內麻醉的安全性仍有待進一步的研究。

綜上所述, 0.375%、0.5%和0.75%羅哌卡因單次注射用于手指鞘管內麻醉均能提供有效的麻醉和術后較長時間鎮痛, 但0.375%羅哌卡因對手指血流灌注影響最小, 作者認為其是鞘管內麻醉的最佳濃度。

參考文獻

[1] Kuthiala G, Chaudhary G. Ropivacaine: A review of its pharmacology and clinical use. Indian J Anaesth, 2011, 55(2):104-110.

[2] 陳傳煌, 楊濤, 吳芳, 等.鹽酸羅哌卡因聯合鹽酸利多卡因在指屈肌腱鞘內阻滯麻醉中的療效觀察.實用手外科雜志, 2013, 27(2): 201-202.

[3] Alhelail M, Al-Salamah M, Al-Mulhim M, et al. Comparison of bupivacaine and lidocaine with epinephrine for digital nerve blocks. Emerg Med J, 2009, 26(5): 347-350.

[4] Cederholm I, Akerman B, Evers H. Local analgesic and vascular effects of intradermal ropivacaine and bupivacaine in various concentrations with and without addition of adrenaline in man. Acta Anaesthesiol Scand, 1994, 38(4):322-327.

[5] Ok SH, Sohn JT, Baik JS, et al. Lipid emulsion reverses Levobupivacaine-induced responses in isolated rat aortic vessels. Anesthesiology, 2011, 114(2): 293-301.

[6] Wienzek H, Freise H, Giesler I, et al. Altered blood flow in terminal vessels after local application of ropivacaine and prilocaine. Reg Anesth Pain Med, 2007, 32(3):233-239.

450053 河南省鄭州市第九人民醫院麻醉科