宿遷愿當改革實驗區

華衛列++郭奔勝++錢賀進++董俊

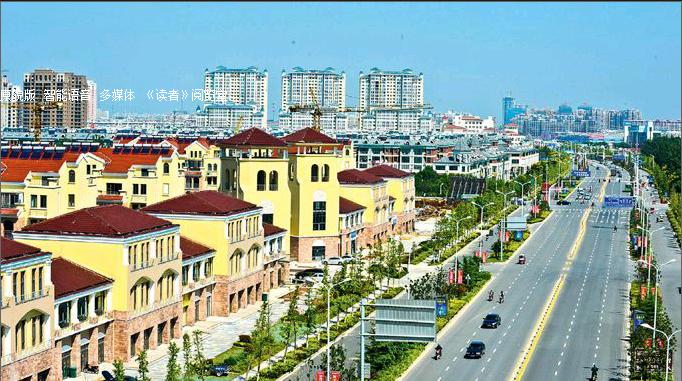

7月19日是宿遷的生日。18年前的這一天,國務院發文批準設立地級宿遷市。18年來,這座從零開始的城市,改革始終貫穿其發展的每一個階段。

用宿遷市委書記藍紹敏的話說,宿遷一直在變的是經濟社會發展質態,唯一不變的是改革精神。“歷屆宿遷黨委和政府班子,一茬接一茬,都在緊跟時代潮流,都在持續改革創新中向前闖。”

鑒于基礎條件、發展階段的差異,國內沒有現成的模板或經驗可供宿遷直接套用。“蘇南、浙江、廣東很多兄弟城市的成功經驗,也很難直接復制到類似宿遷這樣的后發地區。作為江蘇省乃至全國的一個后發趕超代表城市,宿遷一直有愿望擔當改革實驗區,在不可能中尋找可能,在沒有路中闖出新路。”

“盡管這個過程很長、困難很多,但我們堅信自己能用好改革這關鍵一招,走出一條具有宿遷特色的改革之路。”藍紹敏告訴《瞭望東方周刊》。

經濟換擋不降擋

《瞭望東方周刊》:當前,我國經濟下行壓力仍然存在。對各地而言,如何在結構性因素和短期性因素中拿捏取舍,在找尋新的經濟增長動力時準確定位,充分釋放改革紅利,既不使經濟大起大落,又以結構調整促經濟增長活力,殊為關鍵。宿遷是如何把握的?

藍紹敏:宿遷是江蘇最年輕的地級市,最早由蘇北四個貧困縣組建而成,建市只有18年的歷史。近年來,宿遷經濟社會發展有了長足進步,但我們依然清醒地認識到,宿遷目前還是江蘇經濟洼地。一個地方的發展總要有個積累過程。

當前,經濟下行壓力增大,發展要素日益趨緊。在年初確定工作目標時,宿遷在“左右值”基礎上加上了“區間值”,讓發展目標符合客觀形勢和所處階段的實際,不層層加碼,為宿遷的發展留有余地和空間;又立足于宿遷作為增量推動型地區的實際,在保持經濟處于合理區間平穩運行的基礎上,以深化改革為動力,在六個方面推進轉型,繼續保持了經濟社會快速發展的態勢。具體包括:

一是推動發展導向的轉型。在全市部署開展了統籌“三大發展”、推進“九比競賽”活動,即科學發展——比質量、比后勁、比好生態,跨越發展——比增量、比增速、比進位次,和諧發展——比民生、比統籌、比正能量,改變了后發地區過去比較孤立的、單一的跨越趕超的目標追求,變為科學發展、跨越發展、和諧發展有機統一的完整目標追求。

二是推動考核方法的轉型。設計了專門的評估指數,考核縣區黨政主官,改變過去以GDP排名論英雄的剛性政績考核模式,將科學發展指數、跨越發展指數、和諧發展指數三者相乘,讓這三大發展目標融為一體。

三是推動產業發展的轉型。不少地區為推動產業發展,地區間產業同質競爭、產能過剩問題突出,產業發展模式亟待轉型。宿遷提出了差別化的產業發展思路,以質量效益為中心,以產業的高度聚合、產業鏈的持續完善形成特色產業集群。尤其在新興產業方面,宿遷不和其他地區比多、大、全,而比集聚、特色、效益,實現了光電、新材料、智能電網等六大新興產業集聚發展。

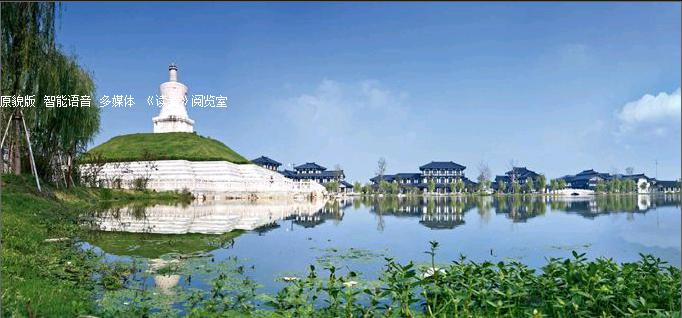

四是推動城鄉統籌的轉型。提出“一軸兩副九市”的城鎮發展戰略構想,形成分層拉動、梯度帶動的新型城鄉發展格局,讓農民身邊有城鄉統籌輻射源、帶動源、吸引源。

宿遷還建立了有利于城鄉統籌的“343”要素配置機制,明確縣(區)財政每年對鎮村社會事業、公共基礎設施的投入逐年提高到公共財政預算支出總額的30%以上,土地出讓收益中用于“三農”的支出不得低于40%,用于拆舊區農村居民安置和農村基礎設施建設等用地指標不得低于省下達掛鉤指標總規模的30%,從制度層面推進城鄉統籌發展。

五是推動政府職能的轉變。通過一張地票,讓市場去配置“建設用地”、“占補平衡”這兩個指標,大幅提高了土地指標的市場配置效益,讓節約用地成為政府的自覺行為。

六是推動民生改善的轉型。明確了生態紅線區域保護責任、干部生態環境實績公示、生態環境損害經濟調節、生態環境保護行政執法與司法聯動、生態環境損害過錯責任終身追究“五項制度”,為全市生態文明建設提供制度保障。

2014年1~5月份,宿遷納入全省統計的16項主要經濟指標中,有13項排名江蘇前三,其中7項指標位居江蘇第一,基本做到了“換擋不降擋、始終占據江蘇省加快發展第一擋”。

打造經濟增長“動力群”

《瞭望東方周刊》:在宏觀經濟面上,當前投資普遍趨弱,給地方經濟發展帶來前所未有的困難與挑戰。作為一個投資拉動型、增量推動型的城市,在困難面前,宿遷是如何破解這一難題的?

藍紹敏:宏觀形勢趨緊實際是投資意愿普遍不足。唯有抓住一切有利因素,趨利避害,方能乘勢而上,打造經濟增長“動力群”。在實踐中,我們著重把握了“四大機遇”:

首先是投入的機遇。必須抓住投資拉動這個“牛鼻子”,更加注重市場主體在投入中的作用和地位,不簡單靠政府投資去拉動。

我們堅決取消一切不必要的許可和限制。對于真正需要政府投資的“剛性支出”,堅決加快投入。2013年,宿遷全市完成固定資產投資 1290.75 億元,比上年增長25.8%,總量實現三年翻番,這個指標即便在江蘇省也不多見。

今年一季度,宿遷工業投資實現增長31.4%,增速比去年同期高11%,這是一大亮點,體現了市場作用。一季度工業投資中設備購置投資增長71.7%,增速比同步提高14.6%。設備投資越高,意味著投資中的市場占比和科技含量相應提高,投入當中市場的主體性增強了,我們在困難面前抓住了不靠政府加大投資而靠市場力量實現投資大幅度增長的機遇。

其次是創新的機遇。宿遷在全國首創科技“創新券”制度,把支持企業科技創新由事后獎勵轉變為事前引導、由重點企業為主轉變為各類主體共享、由政府財政“單槍匹馬”轉為多元投入的“集團作戰”,強化了中小企業技術創新的主體地位。

截至目前,宿遷全市累計發放科技創新券五批共8926.4萬元,受益企業1092家,產生了帶動科技投入14倍的放大效應。同時,全市R&D支出占GDP比重逐年攀升,去年達1.2%,比上年提升0.16個百分點;今年新獲批省級重大科技項目成果轉化5項,位居蘇北第一、全省第八。endprint

第三,網絡的機遇。鼓勵網絡經濟與實體經濟嫁接,多舉措加大對網絡創業扶持力度,激活全民創業。2013年,宿遷市網絡銷售額約20億元,全國首批20個“淘寶村”中,江蘇僅3家,宿遷就占了2家。

京東商城董事長劉強東是宿遷人。6月26日,宿遷市政府與京東“拍拍網”簽署戰略合作協議,將構建一個“政府+知名網絡平臺+市場主體”的電子商務發展新模式。這一方面意味著網絡經營戶可以獲得最簡便、最高效的政府服務,我們通過行政審批制度改革,將在全國率先發放第一張電子營業執照;另一方面也意味著電商的網絡生態將得到大幅改善,客戶可以得到更放心、更滿意、更可靠、更安全的網絡生態環境。

第四,整合的機遇。我們重點把培育企業上市,作為資源整合的有效方式和實行低成本擴張的最佳途徑。目前,全市共有上市及場外市場掛牌企業7家,其中海外上市1家、境內上市公司3家。此外,我們還有上市后備企業46家。

大力破除“隱形門檻”

《瞭望東方周刊》:宿遷是如何通過改革實現突破,成為全國行政審批精簡力度最大、保留項目最少的地級市的?

藍紹敏:宿遷行政審批制度改革有一個逐漸深化的過程。2013年,宿遷市級下放行政審批事項136項,目前精簡率超過70%,市本級只保留57個行政審批項目,成為全國行政審批精簡力度最大、保留項目最少的地級市。

在行政審批制度改革壓到57項的同時,我們進一步調查研究,發現有一個隱性問題:行政審批事項只有57項,但資格職責類似于前置門檻的審批項目還有多少項?569項。

產生這樣一種現狀,背后有三個驅動因素:一是行政審批隱性化,它們很多不叫行政審批,只是通過資格職責管理,有的事項甚至實施8年沒人用過,制約了自由市場主體的形成;二是政府職能低效化,這么多的資格職責考試一年只有一次,錯過今年就要等明年,而政府對市場太不敏感,決定了它的低效率;三是利益關系復雜化,政府的手伸長了,行政權力往往容易和利益裹挾在一起,政府監管肯定會扭曲。

正是為破解制約宿遷經濟發展活力的不利因素,我們全面加大了政府職能轉變。

首先,加大政府職能轉變力度。我們今年又在全國率先啟動了資格資質去行政化改革,涉及43個部門、569項資格資質事項,其中包括培訓、考試、鑒定、發證,涉及收費3000多萬元。

在此過程中,宿遷一方面建立統一的考試鑒定中心,目前僅有92項資格資質類事項保留在政府手中,其余的477項全部下放給了社會機構和行業協會。

其次,加大扶持政策落實力度。宿遷利用群眾路線教育實踐活動契機,深入排查企業扶持政策方面存在的問題,消除“玻璃門”、“彈簧門”、“旋轉門”現象,確保全市各部門主動幫助企業爭取政策。然后,再對企業進行培訓、引導、支持、輔導,認真梳理、逐條對照,確保扶持政策全部執行落實到位。

最后,加大企業困難幫扶力度。

江蘇省的改革是“強市場”和“強政府”的疊加。我們到廣東和浙江招商,曾有浙江企業家說,對企業的幫辦服務一直是宿遷的優勢和特色,如果能讓市場主體的作用發揮得更好一點,宿遷就會是個創造奇跡的地方。endprint