地鐵票價改革的秘密和尷尬

劉武

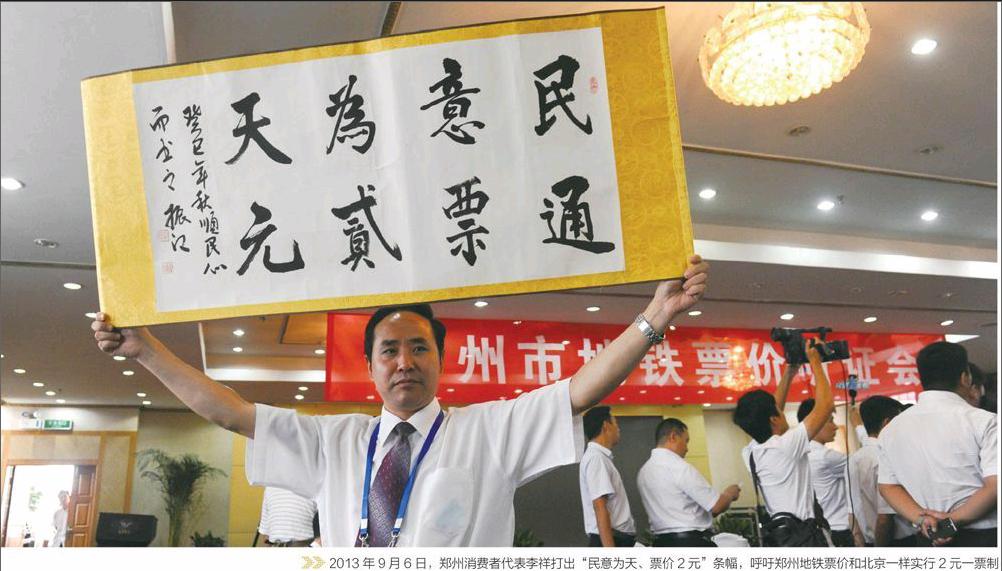

在實施了全路網2元/人次的地鐵票價制度7年之后,北京市政府終于還是忍不住與市民正式溝通票價改革問題。

2014年7月3日上午,北京市發改委、北京市交通委就“公共交通價格改革”向社會公開征集意見。

近年來,中國十余個城市轟轟烈烈地建設了先進的地鐵系統,還有20多個城市正積極上馬地鐵項目。然而,支撐這些先進地鐵系統的卻是不成熟、低效的投融資和運營模式。

這些深層次矛盾,往往以票價難題呈現在公眾面前。由于信息不對稱,數據不透明,很少人能真正弄明白地鐵票價背后的秘密和尷尬。地鐵票價困擾著北京,也必將困擾其他城市。

效率、規劃、管理

地鐵為什么要調價?北京市發改委在征求意見中稱,公共交通發展面臨著新的形勢,“利用經濟手段提高公共交通運行效率”。

隨著北京地鐵路網的建設完善,目前從最短400米到最長88公里,票價都相同。一些政府部門負責人在各種場合表達著對地鐵財政補貼年年高企的擔憂。

有觀點認為,地鐵應滿足長距離出行,中短途應該公交出行,短途應該騎自行車。地鐵低票價帶來公共資源的濫用,使得高峰期調控失靈,公交整體效率未能有效發揮。

此外,一些觀點認為單一的低票價制度帶來了大客流的風險。北京地鐵一些站點,高峰期經常異常擁擠,每平方米容納八九位乘客,超出設計要求將近一倍。

2013年年底,北京市政府印發文件,提出“制定高峰時段票價差別化方案并擇機出臺,通過價格杠桿分散高峰時段客流壓力,降低大客流風險”。

中國內地城市的地鐵運營收入主要來自票務收入,因此票價和客流量成為盈利的關鍵。

但是,票價的調整顯然不能解決地鐵發展面臨的諸多問題。

比如,調價措施對潛藏的運營效率低下等問題就難以奏效。中國內地城市地鐵營運效率之低在全世界并不多見。內地半數城市運營效率甚至低于1萬人/日公里,遠低于香港約3萬人/日公里的運營水平。

中國工程院院士施仲衡曾表示:“軌道交通建設的確是‘快了,而‘好是最重要的,‘好怎樣來實現?北京、上海這些特大型城市地鐵運營效益完全可以大幅提高。”

地鐵運營的低效、商業模式的落后、商業開發力度不足等都受到一些非議。有網民調侃:有巨大客流卻賺不了錢,這個事情說出去絕對會讓馬云笑死。建議請史玉柱來經營北京地鐵。

這些觀點忽略了一些現實困難,比如:出于乘客安全考慮,一些部門對地鐵商業空間開發持非常謹慎態度,限制項目開發。此外,城市地下空間開發在眾多環節還存在障礙。

但是,這些觀點并非毫無啟發。比如,香港鐵路有限公司(下稱港鐵)大到線路規劃,小到站點細節,都體現以人為本的理念,提前預設商業開發便利。北京地鐵站點卻常被詬病。

項目融資模式單一,相關數據不透明

要建設如此眾多的鐵路項目,未來將花費上萬億元人民幣。這些錢從哪里來,融資成本和使用效率,最終都會反映到票價問題上。

《瞭望東方周刊》整理了近幾十年中國各地城市軌道交通項目資料,從上世紀60年代中期到上世紀末,累計投資大約在900億元左右,以政府財政撥款為主。2000年至2008年,軌道交通總投資3100多億元,總體上還是以財政投資加銀行貸款為主,多元化融資嘗試成果有限。

由于時逢2009年國家應對國際金融危機的契機,銀行貸款占地鐵項目融資比例上升。

銀行大量放貸對彼時剛剛興起的多元化融資機制帶來強烈的負面沖擊。有業內人士曾對本刊記者表示:如果能從銀行很容易地拿到錢,誰還用市場化方式融資?這樣下去整個投資浪費是很大的,差不多浪費20%左右。

在此之前,在軌道交通投融資方面,興起了一些多元化融資方式。比如,北京市作出諸多創新,有些模式還堪稱典范,平均融資成本率控制在較低水平。

業內人士還曾認為,依靠銀行貸款的單一融資模式,使得項目數據更為粗糙。“客流量預測等數據只要能編得出來就行了。”一位中國工程院院士就曾表示:“到現在為止,我還沒有發現哪個城市對軌道交通客流量預測是靠譜的,更不用談準確了。”

事實上,城市軌道交通從投融資到建設,再到運營環節,向公眾公開的數據很少。偶爾有媒體引用一些粗略的,并且未經正式、權威發布的數據,這些數據時常互相矛盾。

有公眾表示:百億財政補貼用到哪里去了?運營成本到底是多少?能否公開人員費用、電網、設備、車輛維修費用?我們面對的是一個不透明的財務數據黑箱。

不可否認的是,北京等城市對于地鐵投融資、建設、運營的相關數據信息發布極其欠缺。相比而言,港鐵相關數據都是公開的,細到泊車車位和收入都能準確查詢。

此次征求意見,北京市公布了一些數據。但是,這些數據僅僅只是2007年、2013年的年度概括性數據,由各相關企業提供的,是“成本監審結論尚未最終確定”的數據。

地鐵相關收益未能盡量“回籠”

港鐵創造了獨特的“地鐵+物業”模式,使其成為全球少數幾家盈利的地鐵運營商之一。港鐵公司業務已經進入中國內地,以及英國、澳洲、瑞典等國。

簡單地說,港鐵模式就是將地鐵相關資產的開發權、建設權和經營權的結合,除了票務收入外,還有地鐵周邊土地開發、物業開發、地鐵商業運營等環節的收入。

“港鐵模式”成為中國內地城市學習的榜樣,出現多個變種。但是,目前未見成功案例。

2012年10月10日,國務院常務會議提出對新建公共交通設施用地的地上、地下空間,按照市場化原則實施土地綜合開發,收益用于公共交通基礎設施建設和彌補運營虧損。

這被一些市場人士解讀為是中央對“港鐵模式”的肯定。

但是,在項目實際操作過程中,囿于內地和香港相關土地政策不同、開發環節制度法規等有所不同,“港鐵模式”未能照搬過來。隨著這些年房地產的迅猛發展,地鐵周邊土地增值、不動產開發收益都流向了房地產開發公司。

盡管如此,北京、上海等城市其實也在作一些類似“港鐵模式”的嘗試。

比如,北京市在對地鐵相關地塊的土地一級開發、二級開發,以及地鐵上蓋物業開發等環節,對京投公司及其控股上市公司京投銀泰形成了事實上的“照顧”。

經過機構歷次改革,原北京市地下鐵道總公司現已分為京投公司、建管公司、運營公司三大實體,這些公司或其關聯公司在地鐵相關商業開發中也獲得一些廣告、租金等收入。

通過這些嘗試,相關收益其實實現了間接“回籠”。但是由于地鐵全產業鏈機構改革等歷史原因,以及其他原因,導致這些收益并沒有、或者難以計算到地鐵相關收益中來。endprint