建設占用耕地與經濟增長互動關系研究

周振

摘 要:本文選取1999-2008年我國省際數據,通過構建聯立方程模型,分析建設占用耕地與經濟發展的互動關系。實證結果表明,建設占用耕地對二三產業的發展并沒有起到顯著的促進作用;而二三產業的發展卻是建設占用耕地擴張的主要原因。根據以上結論,本文提出了繼續嚴格執行耕地“占補平衡”的保護措施,實施對糧食主產區的農業補償政策,推動地方政績考核去GDP化的幾點建議,以此協調社會經濟發展與耕地資源保護。

關鍵詞:建設占用耕地;經濟發展;聯立方程模型

中圖分類號:F321.1 文獻標志碼:A 文章編號:1008-2697(2014)04-0017-05

一、問題的提出

長期以來,我國經濟一直保持在高速增長的態勢之中。工業化、城鎮化的快速推進,使得經濟社會發展與資源環境保護之間的矛盾日益尖銳,稀缺的耕地資源正面臨著前所未有的占用壓力。從1998-2008年間,耕地面積凈減少112344047.3畝,其中建設占用耕地面積累計達1301179.1畝。在此期間,中央政府雖多次強調耕地保護,實施耕地占卜平衡政策以及強化嚴守18億畝耕地紅線,但也未能徹底改變我國耕地大量建設占用的現象。

我國人多地少的國情決定了保護耕地的重要性,但是近年來經濟發展占用了大量優質耕地,協調保護耕地與經濟發展之間的關系、提高耕地保護績效是我國政府面臨的一個重大課題。國內早就有學者對耕地占用與經濟發展之間的關系進行過深入的研究。董國新(2006)基于增長經濟學和動態經濟學理論構建分布滯后模型,實證分析了浙江耕地減少對經濟增長和對提供非農勞動力的貢獻情況。結果表明,耕地被占用后第3-4年才對經濟增長表現出顯著的作用[1]。曲福田(2005)研究表明,人口增長、固定資產投資是農地非農化的主要推動因素;土地利用的比較效益和耕地資源稟賦是農地非農化的基礎因素;地方政府的收益以及地方政府的管制應對行為與農地非農化呈正相關關系,而土地的市場化配置程度與農地非農化的面積呈負相關關系[2]。宋戈(2006)運用Granger因果關系檢驗法,分析黑龍江省耕地非農化進程與經濟發展的關系,得出了城市化與經濟增長對耕地非農化的影響力不一致的結論,城市化進程對耕地非農化的影響要更加顯著[3]。劉慶(2009)分析了1986-2006年耕地非農化數量與經濟發展水平之間的動態演進關系。研究結果表明我國耕地非農化數量與經濟發展水平之間存在協整關系,即兩者之間存在長期均衡關系,但短期內卻存在失衡[4]。許廣月(2009)通過構建耕地資源與經濟增長之間的計量模型,利用中國省級樣本數據,檢驗與分析了耕地資源與經濟增長的內在依存和因果關系,認為東部和中部地區存在從耕地資源到經濟增長的單向因果關系,西部地區存在耕地資源與經濟增長的雙向因果關系[5]。

不過,現有的研究對耕地建設占用與經濟增長之間的關系還尚未形成定論。已有的研究較少考慮到經濟增長與耕地建設占用之間可能的互為因果的關系,即模型中還存在內生性問題。基于這樣的問題,本文將繼續對這個問題進行探討,并采用聯立方程模型對內生性問題進行處理。本文選取了近十年我國建設占用耕地與經濟發展的相關指標,著重探討新階段下建設占用耕地與經濟發展之間的這種互動性影響。通過對此研究,力求解決如下幾個問題:一是揭示我國耕地建設占用與經濟發展的影響關系,即現階段耕地的建設占用是否促進的經濟的發展,經濟的發展是否擴大了耕地的建設占用;二是結合耕地的建設占用與經濟發展的關系,提出協調耕地資源保護與經濟發展的相關對策。

二、建設占用耕地與經濟發展互動關系的描述分析

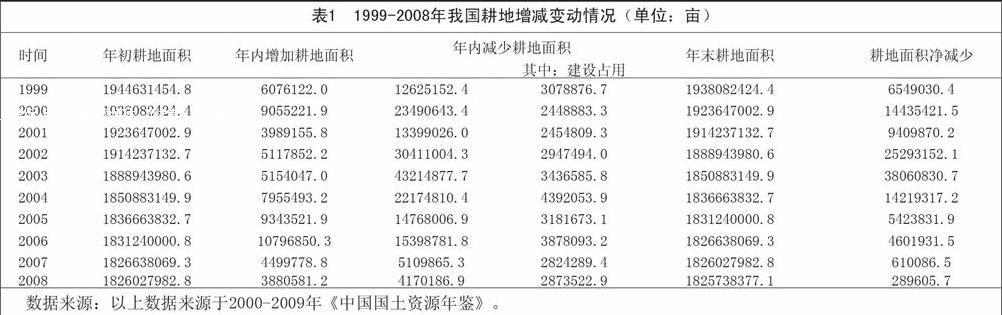

(一)我國耕地增減情況:總體面積逐年減少

從1999年到2008年,我國耕地面積一直保持在下降的趨勢之中(如表1所示)。1999年全國年末耕地面積1938082424.4畝,2008年下降到1825738377.1畝,減少了112344047.3畝,減少面積占1999年年末耕地面積的5.8%,年平均減少率為0.66%。從現狀來看,我國耕地資源18億畝的紅線岌岌可危。

(二)建設占用耕地:波浪式發展且占比上升

導致耕地面積減少的原因包括災毀、生態退耕、建設占用和農業產業結構調整四個方面,建設占用對耕作層的破壞具有不可逆性,是我國耕地面積銳減的主要原因之一。從表1中不難發現,我國建設占用耕地面積呈現波浪式發展規律。1999年建設占用耕地面積3078876.7畝,隨后曲折式地增加到2004年峰值4392053.9畝,至2008年基本回落到1999年水平。然而,從耕地面積減少的結構上來看,建設占用耕地所占比重正逐步上升,已成為現階段我國耕地面積減少的最主要推力(如圖1所示)。1999-2006年,建設占用比重處于平穩式地上升過程之中,生態退耕是耕地面積減少的首要原因。至2007年后,建設占用耕地比重急劇上升,已然從2006年的18.91%一躍到2007年的30.43%,2008年的68.91%。

數據來源:以上數據來源于2000-2009年《中國國土資源年鑒》。

圖1 1999-2008年我國耕地面積減少結構比例

(三)建設占用耕地與二三產業產值:波動較為一致

我國耕地的建設占用大都用于支撐二三產業的發展。從圖2中,不難看出建設占用耕地與我國二三產業的發展具有較為明顯的相關性:2000-2004年,我國建設占用耕地面積與二三產業產值的增長率呈現出相同的波動形式;2004年后,建設占用耕地面積和二三產業產值先后出現一個增長波峰。從整體上來看,二者具有高度相似的變動軌跡。

數據來源:以上數據來源于2000-2009年《中國國土資源年鑒》和中經數據庫;其中,二三產業產值增長率以現價計算得出。

圖2 建設占用耕地面積與二三產業產值

三、模型建立與變量選取

(一)模型建立

通過上文的描述分析,我們大致得知經濟增長與建設占用耕地之間存在相關關系。這種相關關系很可能是相互影響的。首先,土地不僅僅是第一產業的生產要素,同時也是二三產業發展的重要支撐。尤其是在工業化初期中,大量的廠房建設、工業選址都需要土地的供應。耕地的建設供給在經濟發展初期實質上扮演著重要的要素作用,對經濟的發展發揮推力效應。耕地的持續建設占用也為經濟的進一步擴大發展提供著源源不絕的基礎條件。其次,經濟發展會對建設占用耕地產生驅動作用。經濟活動規模越大,用地需求也將越大。經濟發展到一定階段,隨著工業比重增加,建設用地需求持續膨脹,出現建設占用耕地劇增,耕地數量銳減的現象;當經濟發展到較高水平,服務行業的崛起,此時建設用地需求對耕地壓力將會逐步緩和。因產業結構演變的規律與農地非農化的規律密切相關,其結果是隨著產業結構中第三產業比例的變化,耕地非農化速度表現出先增加后減小的規律[6]。

因此,研究建設占用耕地與經濟之間的相互影響作用時,單獨的模型很難消除因變量與自變量之間互為因果的影響,即模型天然存在內生性的問題。為此,本文采用聯立方程模型,以此解決以上內生性問題。

聯立方程模型分為兩個部分:一是建設占用耕地對經濟發展的影響;二是經濟的發展對耕地建設占用的驅動作用,如下所示:

(1)

(2)

其中,Y代表經濟水平,S為建設占用耕地面積量,Z和T是其他控制變量,、、、為待估參數。和為誤差項,C1和C2是常數項。

目前測算生產要素投入對經濟增長貢獻最成熟的方法是柯布道格拉斯(Cobb-Dauglas)函數,其基本函數形式如(3)所示:

(3)

式中A是效率系數(廣義技術水平的反映);α、β分別是勞動力投入L和資本投入K的生產彈性,μ為誤差項。因此,在(1)式中,我們將選取勞動力投入和資本投入作為控制變量。(1)式改寫為:

(4)

一般用分析產出問題時大多采用傳統的靜態經濟學分析方法,即使采用邊際分析法來說明產出的增長過程,但也較少考慮變量的時滯問題。然而在研究經濟規律時這種時滯分析是十分必要的。一般認為,耕地被占用后其發揮經濟效益有時滯效應,也就是土地投入生產后需經一段時間后才能對經濟增長起促進作用。鑒于這種情況,本文假設耕地在被占用第j年發揮作用,即滯后期為j,因而(4)式可表示為:

(5)

在(2)式中,控制變量將選取城鎮化率(Z)和地方政府財政收入(F)。大量研究表明城鎮化建設和地方政府財政收入對建設占用耕地存在顯著的影響[7,8,9]。如此,(2)式可寫為:

(6)

在以上聯立方程中,筆者認為建設占用耕地對經濟的發展具有j期的滯后效應,而經濟發展、城鎮化率和地方財政收入對耕地的占用則沒有滯后性。這是因為,地方政府基于以上政策目標,能夠較快地采取措施占用耕地,幾乎不存在明顯的時滯性。

(二)變量選取

本文研究的數據包括:我國31個省市區1999-2009年二三產業產值,以此衡量經濟發展,這是因為建設占用耕地多為非農使用,主要是對二三產業的發展產生影響,相關數據來源2000-2010年《中國統計年鑒》;勞動力以二三產業從業人員數計,數據來源于2000-2010年《中國人口與就業統計年鑒》,其中2006年各省市區的數據年鑒尚缺,本文取2005年與2007年各省市區二三產業從業人員數平均值;資本投入選取城鎮固定資產投資,數據來源于中經數據庫;建設占用耕地面積來源于2000-2009年《中國國土資源年鑒》;城鎮化率以城鎮戶口人數占總人口數的比重計,有關數據來源2000-2010年《中國人口與就業統計年鑒》;地方政府財政收入來源于中經數據庫。以上價格數據均采用當年價格。

四、模型估計分析

(一)模型估計

采用兩階段最小二乘法,對式(5)和(8)進行聯立方程估計,估計結果如表2所示:

從表2中可以看出,當沒有滯后期時,固定資產投資對二三產業產值的影響十分顯著,二者變化的彈性系數為0.7505;勞動力、建設占用耕地雖對二三產業產值具有正向作用,但其系數均不顯著,都為通過t檢驗。二三產業產值對耕地建設占用的驅動作用十分顯著,而城鎮化、地方政府財政收入對耕地建設占用卻有顯著的負向作用。

當滯后一期時,勞動力、固定資產投資對二三產業產值具有顯著的促進作用;而建設占用耕地對二三產業的發展卻出現反向影響,但其作用效果并不顯著,尚未能通過10%的顯著性檢驗。二三產業產值仍對耕地建設占用具有顯著的驅動作用,而城鎮化、地方政府財政收入則依舊表現出逆向的作用,但此時財政收入的逆向作用卻并不顯著,也為能通過10%的顯著性檢驗。

當滯后二、三期的時候,表現情況與滯后一期基本相似。勞動力、固定資產投資對二三產業的發展具有顯著的正向作用,而建設占用耕地則仍為反向影響,但是效果不顯著。二三產業產值繼續驅動耕地建設占用,城鎮化仍舊發揮逆向作用,財政收入的反向影響表現得并不顯著。

綜上所訴,建設占用耕地對二三產業的發展并未顯著的促進作用;而二三產業的發展確是建設占用耕地擴張的主要驅動因子,城鎮化進程卻有利于耕地的保護,財政收入對建設占用耕地的逆向作用在無滯后期時表現顯著,而存在滯后期時則不再顯著。

(二)結果解釋

在沒有滯后期時,建設占用耕地對二三產業的發展,雖說具有正向作用,但表現得不顯著,意味著如今二三產業的發展已不再是土地驅動型,而是依賴于固定資產投資、技術創新等其他因素。當存在滯后期時,建設占用耕地卻表現出反向作用,這說明耕地建設占用的閑置、實效的滯后性,已然無法適應經濟的高速發展,從而呈現出相反的作用。因此,隨著經濟發展的高端化,產業結構的優良化,占用耕地在經濟發展中的作用必然會越發微弱,甚至與經濟發展的趨勢出現結構上的不匹配。

二三產業對建設占用耕地的驅動作用,說明了當前二三產業的發展具有強烈的用地需求,即伴隨工業比重的增加,出現了建設占用耕地劇增,耕地數量銳減的現象。這與我國當前耕地面積大量被侵占的現象相一致。

城鎮化進程的加快對建設占用耕地的反向作用,正好呼應了封至明2000年的研究結論:城鎮化不會導致耕地減少,反而會對保護耕地面積起到積極作用,這是因為城鎮的人均建設用地少于農村的人均建設用地,城鎮化能減少對耕地的占用。同時,也表明耕地的建設主要用于二三產業的發展,用于城鎮化建設的較少。

值得注意的是,地方政府財政收入對建設占用耕地具有逆向作用,即財政收入的提高有助于耕地保護。這說明隨著耕地保護制度的執行和地方惠農政策的實施,地方政府財政收入的提高的確有助于耕地的維護。在不存在滯后期時,這種效果表現得十分顯著。

五、主要結論與政策建議

通過以上分析,我們得知建設占用耕地對經濟發展的促進作用不大,而經濟發展確是耕地建設占用的重要推力。基于協調耕地資源與經濟發展的目標,筆者從協調經濟總量與耕地資源保護的角度出發,提出以下幾點政策建議。一是嚴格執行耕地保護政策,落實耕地的“占補平衡”。經濟的發展,尤其是二三產業的壯大,仍然需要土地作為支撐。單純地實施耕地維護,杜絕占用的做法只會激化經濟發展與資源保護的矛盾。因此,實施耕地保護政策最重要的環節應是落實“占補平衡”。一方面能為二三產業的發展提供土地資源,另一方面也能保障耕地總量面積,維持糧食穩產穩收。二是對糧食主產區實施農業補償政策。經濟發展的過程,也是產業結構調整的過程,二三產業的高效率必然會導致第一產業比重的下降。從追逐高利潤率的角度出發,各地都有重工輕農的利益動機。這無形中給耕地資源的保護帶來了壓力。因此,從保護耕地的全國一盤棋的大局出發,對糧食主產區由中央政府實施縱向的農業補償政策必不可少。以此穩定耕地建設占用,協調全國經濟發展與耕地資源保護。三是深化行政體制改革,推動政績考核去GDP化。地方政府的逐利行為往往是導致耕地資源與經濟發展失衡的重要原因。而地方政府的逐利行為恰恰是當前行政體制弊端所誘發的,即政績考核的GDP化,以GDP論英雄的隱形行政評價體系。如此導致地方政府不遺余力地大力發展二三產業,大力地索取農業土地要素,從而產生了我國耕地面積銳減的現狀。因而,協調經濟總量與耕地資源,還需深化行政體制改革,逐步推動政績考核的去GDP化。

參考文獻

[1]董國新,鄒江.耕地減少對經濟增長貢獻的實證分析——以浙

江省為例[J].華南農業大學學報(社會科學版),2006(03).

[2]曲福田,陳江龍,陳雯.農地非農化經濟驅動機制的理論分

析與實證研究[J].自然資源學報,2005(02).

[3]宋戈,吳次芳,王楊.城鎮化發展與耕地保護關系研究[J].

農業經濟問題,2006(01).

[4]劉慶,陳利根,張鳳榮.中國1986年至2006年耕地非農化數

量與經濟發展關系的計量分析[J].資源科學,2009(05).

[5]許廣月.耕地資源與經濟的增長關系:基于中國省級面板數

據的實證分析[J].中國農村經濟,2009(10).

[6]曲福田,吳麗梅.經濟增長與耕地非農化的庫茲涅茨曲線假

說及驗證[J].資源科學,2004(05).

[7]宋戈,吳次芳,王楊.城鎮化發展與耕地保護關系研究[J].

農業經濟問題,2006(02).

[8]平新喬.我國土地財政規模估算[N].北京大學中國經濟研

究中心簡報,2006(56).

[9]王雨濛,吳娟,張安錄.湖北省耕地變化與社會經濟因素的

實證分析[J].中國人口·資源與環境,2010(07).

(責任編輯:熊 飛)

二三產業對建設占用耕地的驅動作用,說明了當前二三產業的發展具有強烈的用地需求,即伴隨工業比重的增加,出現了建設占用耕地劇增,耕地數量銳減的現象。這與我國當前耕地面積大量被侵占的現象相一致。

城鎮化進程的加快對建設占用耕地的反向作用,正好呼應了封至明2000年的研究結論:城鎮化不會導致耕地減少,反而會對保護耕地面積起到積極作用,這是因為城鎮的人均建設用地少于農村的人均建設用地,城鎮化能減少對耕地的占用。同時,也表明耕地的建設主要用于二三產業的發展,用于城鎮化建設的較少。

值得注意的是,地方政府財政收入對建設占用耕地具有逆向作用,即財政收入的提高有助于耕地保護。這說明隨著耕地保護制度的執行和地方惠農政策的實施,地方政府財政收入的提高的確有助于耕地的維護。在不存在滯后期時,這種效果表現得十分顯著。

五、主要結論與政策建議

通過以上分析,我們得知建設占用耕地對經濟發展的促進作用不大,而經濟發展確是耕地建設占用的重要推力。基于協調耕地資源與經濟發展的目標,筆者從協調經濟總量與耕地資源保護的角度出發,提出以下幾點政策建議。一是嚴格執行耕地保護政策,落實耕地的“占補平衡”。經濟的發展,尤其是二三產業的壯大,仍然需要土地作為支撐。單純地實施耕地維護,杜絕占用的做法只會激化經濟發展與資源保護的矛盾。因此,實施耕地保護政策最重要的環節應是落實“占補平衡”。一方面能為二三產業的發展提供土地資源,另一方面也能保障耕地總量面積,維持糧食穩產穩收。二是對糧食主產區實施農業補償政策。經濟發展的過程,也是產業結構調整的過程,二三產業的高效率必然會導致第一產業比重的下降。從追逐高利潤率的角度出發,各地都有重工輕農的利益動機。這無形中給耕地資源的保護帶來了壓力。因此,從保護耕地的全國一盤棋的大局出發,對糧食主產區由中央政府實施縱向的農業補償政策必不可少。以此穩定耕地建設占用,協調全國經濟發展與耕地資源保護。三是深化行政體制改革,推動政績考核去GDP化。地方政府的逐利行為往往是導致耕地資源與經濟發展失衡的重要原因。而地方政府的逐利行為恰恰是當前行政體制弊端所誘發的,即政績考核的GDP化,以GDP論英雄的隱形行政評價體系。如此導致地方政府不遺余力地大力發展二三產業,大力地索取農業土地要素,從而產生了我國耕地面積銳減的現狀。因而,協調經濟總量與耕地資源,還需深化行政體制改革,逐步推動政績考核的去GDP化。

參考文獻

[1]董國新,鄒江.耕地減少對經濟增長貢獻的實證分析——以浙

江省為例[J].華南農業大學學報(社會科學版),2006(03).

[2]曲福田,陳江龍,陳雯.農地非農化經濟驅動機制的理論分

析與實證研究[J].自然資源學報,2005(02).

[3]宋戈,吳次芳,王楊.城鎮化發展與耕地保護關系研究[J].

農業經濟問題,2006(01).

[4]劉慶,陳利根,張鳳榮.中國1986年至2006年耕地非農化數

量與經濟發展關系的計量分析[J].資源科學,2009(05).

[5]許廣月.耕地資源與經濟的增長關系:基于中國省級面板數

據的實證分析[J].中國農村經濟,2009(10).

[6]曲福田,吳麗梅.經濟增長與耕地非農化的庫茲涅茨曲線假

說及驗證[J].資源科學,2004(05).

[7]宋戈,吳次芳,王楊.城鎮化發展與耕地保護關系研究[J].

農業經濟問題,2006(02).

[8]平新喬.我國土地財政規模估算[N].北京大學中國經濟研

究中心簡報,2006(56).

[9]王雨濛,吳娟,張安錄.湖北省耕地變化與社會經濟因素的

實證分析[J].中國人口·資源與環境,2010(07).

(責任編輯:熊 飛)

二三產業對建設占用耕地的驅動作用,說明了當前二三產業的發展具有強烈的用地需求,即伴隨工業比重的增加,出現了建設占用耕地劇增,耕地數量銳減的現象。這與我國當前耕地面積大量被侵占的現象相一致。

城鎮化進程的加快對建設占用耕地的反向作用,正好呼應了封至明2000年的研究結論:城鎮化不會導致耕地減少,反而會對保護耕地面積起到積極作用,這是因為城鎮的人均建設用地少于農村的人均建設用地,城鎮化能減少對耕地的占用。同時,也表明耕地的建設主要用于二三產業的發展,用于城鎮化建設的較少。

值得注意的是,地方政府財政收入對建設占用耕地具有逆向作用,即財政收入的提高有助于耕地保護。這說明隨著耕地保護制度的執行和地方惠農政策的實施,地方政府財政收入的提高的確有助于耕地的維護。在不存在滯后期時,這種效果表現得十分顯著。

五、主要結論與政策建議

通過以上分析,我們得知建設占用耕地對經濟發展的促進作用不大,而經濟發展確是耕地建設占用的重要推力。基于協調耕地資源與經濟發展的目標,筆者從協調經濟總量與耕地資源保護的角度出發,提出以下幾點政策建議。一是嚴格執行耕地保護政策,落實耕地的“占補平衡”。經濟的發展,尤其是二三產業的壯大,仍然需要土地作為支撐。單純地實施耕地維護,杜絕占用的做法只會激化經濟發展與資源保護的矛盾。因此,實施耕地保護政策最重要的環節應是落實“占補平衡”。一方面能為二三產業的發展提供土地資源,另一方面也能保障耕地總量面積,維持糧食穩產穩收。二是對糧食主產區實施農業補償政策。經濟發展的過程,也是產業結構調整的過程,二三產業的高效率必然會導致第一產業比重的下降。從追逐高利潤率的角度出發,各地都有重工輕農的利益動機。這無形中給耕地資源的保護帶來了壓力。因此,從保護耕地的全國一盤棋的大局出發,對糧食主產區由中央政府實施縱向的農業補償政策必不可少。以此穩定耕地建設占用,協調全國經濟發展與耕地資源保護。三是深化行政體制改革,推動政績考核去GDP化。地方政府的逐利行為往往是導致耕地資源與經濟發展失衡的重要原因。而地方政府的逐利行為恰恰是當前行政體制弊端所誘發的,即政績考核的GDP化,以GDP論英雄的隱形行政評價體系。如此導致地方政府不遺余力地大力發展二三產業,大力地索取農業土地要素,從而產生了我國耕地面積銳減的現狀。因而,協調經濟總量與耕地資源,還需深化行政體制改革,逐步推動政績考核的去GDP化。

參考文獻

[1]董國新,鄒江.耕地減少對經濟增長貢獻的實證分析——以浙

江省為例[J].華南農業大學學報(社會科學版),2006(03).

[2]曲福田,陳江龍,陳雯.農地非農化經濟驅動機制的理論分

析與實證研究[J].自然資源學報,2005(02).

[3]宋戈,吳次芳,王楊.城鎮化發展與耕地保護關系研究[J].

農業經濟問題,2006(01).

[4]劉慶,陳利根,張鳳榮.中國1986年至2006年耕地非農化數

量與經濟發展關系的計量分析[J].資源科學,2009(05).

[5]許廣月.耕地資源與經濟的增長關系:基于中國省級面板數

據的實證分析[J].中國農村經濟,2009(10).

[6]曲福田,吳麗梅.經濟增長與耕地非農化的庫茲涅茨曲線假

說及驗證[J].資源科學,2004(05).

[7]宋戈,吳次芳,王楊.城鎮化發展與耕地保護關系研究[J].

農業經濟問題,2006(02).

[8]平新喬.我國土地財政規模估算[N].北京大學中國經濟研

究中心簡報,2006(56).

[9]王雨濛,吳娟,張安錄.湖北省耕地變化與社會經濟因素的

實證分析[J].中國人口·資源與環境,2010(07).

(責任編輯:熊 飛)