我國農產品供應鏈風險因素及對策探討

張廣勝

(嘉興學院平湖校區物流系,浙江平湖314200)

進入21世紀以來,全球經濟一體化及新經濟加速發展,通過減少原材料消耗和提高勞動生產率為企業降低生產成本的空間越來越小,建立穩定的供應鏈受到學術界和企業界的重視。我國作為農業大國,完善農產品供應鏈成為促進我國農業發展的有力工具。2009年國家將物流產業列入10大振興計劃產業,出臺了《物流業調整和振興規劃》等文件,明確把大宗農產品和農村物流工程作為物流重點工程,在中共“十八大”提出的“新四化”中更是將農業現代化作為重中之重,這些政策都為我國農產品物流與供應鏈的發展注入了強大動力。

我國不僅是農業生產大國,也是農產品消費大國。農產品生產數量大、點多面廣、消費時間性要求很強,很難形成規模收益效應;農戶生產比較分散,生產缺乏協調性等都使得農戶收益比較低;分散的農戶進入市場后承擔的風險很大,無法形成農產品生產的供銷一體化的組織機構,進而導致農產品供應鏈風險的易發性。特別是2008年三鹿奶粉事件后,豬肉質量、蔬菜水果滯銷等供應鏈風險事件接連發生,充分表現了農產品供應鏈的脆弱性,為此有必要對農產品供應鏈的風險因素做進一步研究。目前對農產品供應鏈風險進行專題研究的資料比較少,如Mighell等[1]認為農產品供應鏈是一個組織系統的創新,提出了利用“縱向協調”完成對產品從生產到產品營銷環節的風險因素管理。Colan等[2]研究確立合理的農產品供應鏈風險影響因素,研究結果有利于提高農產品供應鏈績效水平。李彩珍[3]指出通過組織農業機構,建立新型的農業系統市場,由此減低供應鏈風險發生概率。李曉宇等[4]分析農產品物流供應鏈風險生成機制和傳導機理。劉雪梅等[5]分析了我國農產品供應鏈系統中的風險因素。劉喬等[6]從內生與外生2個方面出發構建農產品供應鏈風險指標體系,基于供應鏈風險的評價結果提出相應的風險應對管理策略。由此發現,現階段國內外學者對農產品供應鏈風險問題的研究主要集中于宏觀層面,大多圍繞概念、流通狀況和政策體制等進行分析,并沒有建立適合我國發展狀況的農產品供應鏈風險指標體系,也未能對各影響因素提出針對性的防范措施。為此作者在論述我國農產品供應鏈發展現狀基礎上,綜合相關文獻與資料建立供應鏈風險因素指標體系,并提出針對性的對策建議。

1 現狀及特征

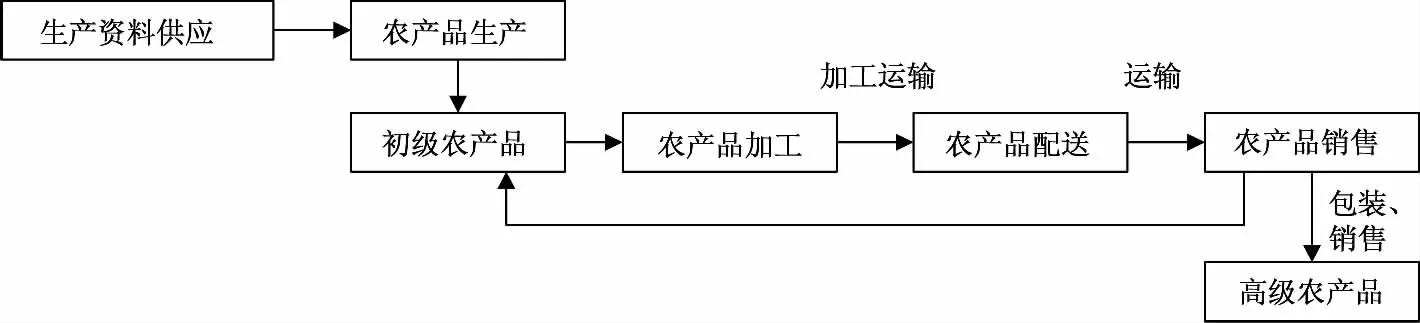

農產品供應鏈是指農產品或農產品服務提供給最終消費者的過程,是由活動的上游及下游的農戶、生產商、批發商、零售商及最終消費者組成的供需網絡。因此農產品供應鏈可以描述為農產品沿著農資供應商、農戶、加工企業、批發商、零售商及消費者運動的一個網絡鏈條。該供應鏈由不同的組織結構與環節構成,主要包含產前(主要是種子、原料等采購)、產中(生產企業等生產加工)與產后(消費者等)3個環節(圖1)。

從圖1可看出,農產品供應鏈主要過程是從農產品最初的生產到消費的各個環節,其中核心企業是主要組成部分,涉及信息流、資金流與物流等。在運作過程中農產品物流是其主要組成部分,起到了連接供應鏈各個部分的主要功能。

圖1 農產品的供應鏈模式

1.1 現狀

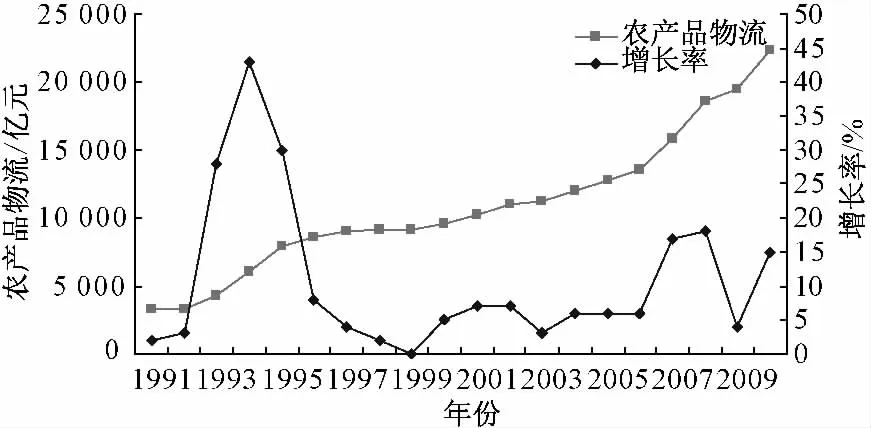

近年來國家對“三農”問題的重視與農產品供應鏈發展形成了良好的互促聯動機制,強大的消費需求為農產品供應鏈發展提供了巨大動力。農產品物流總額不斷增長,其重要程度越來越明顯,主要表現在對顧客反映的敏感度、生活質量及社會宏觀動態調整等諸多方面。從圖2可以看出,我國農產品物流總額逐年穩步增加,至2010年已達22 355億元,在國民經濟中占有重要地位。但其增長率起伏較大,在1994年,隨著改革開放達到較高水平及產業結構調整等,農產品物流總額增長率達到了最高,為43%;但在1998-1999年期間,農產品物流總額增長率跌至最低點,主要原因是1998年暴發的洪水災害、亞洲金融危機及產業調整將發展重點轉移至第二產業等因素綜合影響,最終導致農產品物流增長的大幅減緩;之后農產品物流穩步前進,直至2008年全球范圍內的金融危機,再次導致增長率的下降;但隨著我國宏觀政策調整,農產品物流迅速恢復,增長率不斷提升。這些特征表明,我國農產品供應鏈受外部因素影響較大,農產品供應鏈風險具有易發性。

圖2 農產品物流總額及增長率

1.2 主要特征

農產品供應鏈對自然條件、環境及人為因素依賴性明顯,農產品生產不同于傳統工業或服務業,具有消費普遍性與分散性等特征。這使其存在許多缺陷,如物流運作環節繁冗,損耗比例隨著距離和時間加大而增加,限制其流通發展;物流技術落后,不能滿足農產品對于運輸、加工包裝、信息處理等條件的要求;農產品供應鏈投入成本高,有較強的資產專用性,供應鏈具有較強生產性;市場發展不均衡,交割波動大,容易導致農戶生產盲目性。這些問題不僅阻礙了我國農產品供應鏈發展,還易產生農產品供應鏈風險。

2 風險因素

在具體設定和選擇農產品供應鏈風險因素時要考慮許多實際問題,如風險因素可控性、危害性、發生概率等。根據供應鏈風險影響因素的性質、分類及產業特點,從供應、需求、信息、合作、物流及環境等6個方面的17個子因素進行分析。供應風險分農產品數量和農產品質量,需求風險分需求突變和消費者偏好,信息風險分信息傳遞速度、信息真實性和信息共享,環境風險分經濟危機、政治影響和自然災害,合作風險分道德風險、利益分配、文化差異、協作機制和價格風險,物流風險分交貨延遲和產品損失。

2.1 供應風險

供應風險是供應源供貨不確定引起下游企業無法正常運作,導致整個鏈條受到損失。農產品質量對農資物品的品質依賴程度較高,農資供應商為牟取暴利,供應的農資可能是低劣產品,使用后造成農作物營養不良、重金屬超標等質量問題;農戶在對具體農產品進行生產時受到信息傳遞速度和信息扭曲影響,農產品進入市場后產生滯銷、脫銷等問題。農產品質量與產量方面的風險不僅給供應鏈節點企業帶來巨大損失,也給人們生命安全和財產造成嚴重威脅。

2.2 需求風險

農產品供應鏈運作是以市場需求為導向的,產品的生產、運輸、供給和銷售等均建立在農產品需求準確預測的基礎上。市場競爭的日益激化增強了市場不確定性,外部環境導致產品需求不確定性越來越強,農產品供應鏈所承受的需求風險也越來越大;隨著人們收入水平不斷提高,對農產品需求多樣性和個性化要求不斷變化,供應鏈變得越來越復雜,導致準確預測產品的難度增大,這些原因都可能導致消費者對農產品需求的變異風險。這些來自需求方面的不確定性使得農產品供應鏈的運作越來越困難,供應鏈發生風險的概率不斷增加,為此選取需求突變與消費者偏好表征需求風險。

2.3 信息風險

信息風險是農產品供應鏈最容易出現的問題,供應鏈上的大部分企業屬于初級性產業,對現代化信息技術的利用率較低,信息系統硬件設備配套不完善。隨著農產品供應鏈整體結構日趨復雜,傳遞速度緩慢、信息扭曲、“牛鞭效應”等信息風險發生概率增加,出現了信息傳遞延時與失真現象;另外,作為獨立經濟主體的供應鏈企業,將其私有信息與其他企業完全共享還不現實。因此選取信息傳遞速度、信息真實性及信息共享等3個因素表征農產品供應鏈信息安全程度。

2.4 合作風險

農產品供應鏈節點企業合作中出現的風險對供應鏈企業的影響往往是無形的、難以量化的。由于信息不對稱及不確定性,顧及自身利益的企業往往會違背道德準則以增加自身收益;對復雜農產品供應鏈而言,企業已認識到供應鏈管理可以為生產生活帶來巨大利益,但利益分配機制不完善導致農戶、采購商、銷售商及消費者間存在利益風險影響;農產品供應鏈企業還會受到地域性差異,價格波動等方面的影響,都增加了合作中的不確定因素。這些正是導致合作風險發生的本源。

2.5 物流風險

我國農村物流基礎設施陳舊,管理水平較低,受傳統的“重生產,輕流通”思想影響嚴重,農產品供銷效率較低,物流體系發展不完善。這使得農產品流通效率落后,農產品物流過程損耗嚴重;物流運作是供應鏈正常運轉的關鍵紐帶,農產品作為易損產品,對供應鏈配套物流服務硬件和軟件要求很高。供應鏈節點間銜接失誤可能導致交貨延遲和農產品損失等風險。

2.6 環境風險

供應鏈外部環境的不確定性同樣給供應鏈帶來風險。農產品供應鏈產生風險的外部因素來源主要有經濟、政治及自然環境等方面。經濟環境如受西方國家經濟萎縮影響,給農產品供應鏈帶來很大壓力;我國發展農產品供應鏈比較晚、基礎落后,供應鏈硬件和軟件環境建設對政府依賴性強;另外自然災害的發生也是造成農產品供應鏈風險產生的潛在重要因素,地震、海嘯等自然災害的突發性和不可預測性,會在很短時間內造成農產品供應鏈從源頭至末端的全面崩潰。

3 對策

農產品供應鏈是一個復雜的大系統,在供應鏈運作過程中總會有一些風險影響因素不能得到及時有效的控制,因此供應鏈風險影響因素總是存在的。為此須采取各種措施減小農產品供應鏈風險事件發生的可能性,確保我國農產品供應鏈的安全運營。

政府部門作為農業市場最重要監管部門,應加大對農資市場監管力度,嚴格按照國家法律法規對農產品質量進行檢測,確保市場環境良好;加強農產品生產與市場需求的對接,供應鏈下游經銷商應積極引導農戶進行生產數量的準確定位,針對農產品數量積壓等問題設立農業風險基金,消除生產者后顧之憂。

完善農產品信息服務平臺,建立信息共享系統,充分發揮政府機構主導作用。通過電子數據交換平臺實現信息交換,以條形碼技術和RFID無線射頻技術等提供支持,加強農產品供應鏈信息共享體系建設,有效推動農產品供應鏈快速健康發展。充分發揮政府在信息體系建設中的主導作用,利用優惠政策和獎勵機制推動農業組織信息化進程,提升農產品供應鏈信息透明度。

完善農產品供應鏈企業間的協作機制,制定均衡的利益分配策略。農產品供應鏈中的供應商、采購商及銷售商間的協作及與物流服務商協作成為供應鏈有效運營的關鍵,可通過設計出具體協作戰略調整橫縱向間的聯系。遵循多贏、公平科學、信息公開透明的原則在企業、政府及農產品協會3個層面建立完善的利益分配機制。

構建農產品供應鏈冷鏈配送體系,制定具有快速響應能力的供應鏈配送策略。我國農產品供應鏈冷鏈配送中應加強制冷技術應用,降低冷鏈物流硬件成本,推廣冷鏈物流應用面以保證農產品質量。采用靈活性較強的配送策略,如直接轉運、直接運輸等,以適應市場的激烈競爭和迅速變化。

[1]Mighell R L,Jones L A.Vertica1 coordination in agriculture[R].USDA-ERSAGEC Report19,1963.

[2]Golan E,Krissoff B,Kuchler F,et al.Traceability in the US food supply:dead end or super highway[J].Choices,2003(2):17-20.

[3]李彩珍.農業風險管理的制約因素及其對策[J].安徽農業科學,2007(35):4385-4386.

[4]李曉宇,張明玉.農產品物流供應鏈風險形成機制及預警模式[J].宏觀管理,2009(4):47-50.

[5]劉雪梅,李照男.農產品供應鏈風險研究[J].農業經濟,2011(1):47-48.

[6]劉喬,沈欣,孫栩.農產品供應鏈風險評價研究[J].農機化研究,2007(35):32-36.