舌尖中國的危與機

朱為眾

正所謂病從口入,在食品安全危機冰山一角下,被掩蓋著的是中華民族的健康危機。“危險”顯而易見,“機遇”何在?健康安全的食品和科學的飲食與生活方式,是中國食品跨越式發展模式的關鍵所在。

從“吃貨”的誕生說起

近來和太太看《非誠勿擾》學了不少新詞匯,其中一個常常被男女嘉賓用來自詡的名詞就是“吃貨”。何謂“吃貨”?據說此語最早出現于上世紀90年代一部很火的電視連續劇《編輯部的故事》,算不上是網絡詞匯,當然它的流傳得益于網絡的力量。

這個詞誕生在上世紀90年代的電視劇中絕非偶然,因為在這之前,“吃貨”沒有產生的土壤。筆者出生在一個憑票購買糧食和豆腐、肉和食油的年代,童年時最深刻的記憶就是一個字—餓,而那時最大的欲望也用一個字可以描述—吃。“吃貨”的出現帶有歷史的烙印,也折射著時代的變遷。物資匱乏的時代早已一去不返,現今的人早已開始享受美食的樂趣。這也成就了近年《舌尖上的中國》的高收視。雖然片子拍得很美,而筆者因為當年上山下鄉的經歷,喚起了不少回憶和共鳴,但也從中看到了隱藏在舌尖下的隱患、落后和危機。

從老總們的農場說食品危機

隨著“吃貨”一詞的誕生和13億人溫飽的解決,民以食為天的中國老百姓又迎來了另一個“吃”的危機— 食品安全。2008年的奶粉污染事件拉開了食品安全危機的序幕,雖然國家質檢總局在當年表示污染事件得以控制,可是中央電視臺的《每周質量報告》調查發現,到2011年,70%的中國老百姓依然不敢買國產奶粉。當然奶粉只是其一,假燕窩、假魚翅、泡菜加殺蟲劑、火鍋里加罌粟、粽子加硼砂、DDT火腿、黑心肉松、有毒豆芽、被礦物油拋光的大米、工業酒精勾兌假酒????面對屢禁不止的丑聞,網民們提出了尖銳的問題:“我們現在還能吃什么?”

對此,營養與食品安全專家、中國工程院院士陳君石教授認為,按照世界衛生組織的定義,“不安全食品是指食品中有毒有害物質對人體健康造成影響的公眾衛生問題”,據此,中國食品安全狀況總體情況是好的:最近20年食品合格率逐步上升。但同時也存在著不容忽視的嚴重問題:一是食源性疾病;二是食品化學性污染,包括農藥殘留、獸藥殘留、天然毒素、重金屬(鉛);三是濫用或是非法使用食品添加劑。其中,危害最大的當屬食源性疾病,是世界第一號的食品安全問題,而被媒體炒得沸沸揚揚的多屬后兩類問題。

陳君石表示:“古代希臘醫生有一句名言,‘所有東西都是有毒的,關鍵在于你吃的多少和吃的時間的長短。喝水喝多了照樣死人,鹽吃多了一樣中毒。”此話不無道理,但是危機的特點常常是以冰山一角的標志性事件為導火線,潛伏的是殺傷力更強的信心危機,而信心危機的危害有時遠大于上述食品危害本身,要知道由次貸危機引發的歐美全面金融危機,其本質就是一場信心危機。

對待食品的信心危機,率先富起來的中國企業家們都不約而同地轉向了自力更生開辦自有農場。筆者這些年常常在企業的餐廳里吃到老總們津津樂道的“自己種的菜,自己養的豬”,當然也有臺灣企業的老總告訴我“自己吃的米、面、魚、肉、醬、醋、茶,無一不是從臺灣運來的!”口氣中幾分無奈,卻也有著幾分得意和自豪。

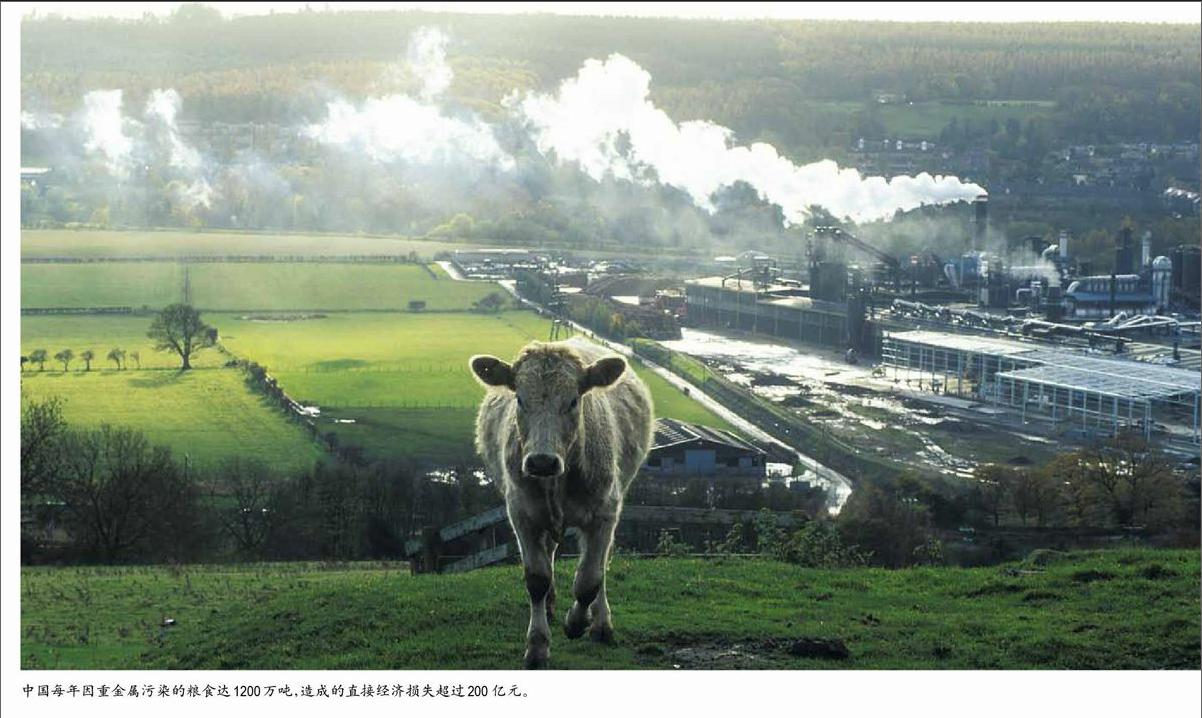

如果把“食”視為天的話,那用老百姓的話來說就是“天要塌下來了”。大量的數據令人觸目驚心:中國受污染的耕地約有1.5億畝,污水灌溉污染耕地3250萬畝,固體廢棄物堆存占地和毀田200萬畝,合計約占耕地總面積的1/10以上;全國每年因重金屬污染的糧食達1200萬噸,造成的直接經濟損失超過200億元;主要大城市只有23%的居民飲用水符合衛生標準。

與此同時,垃圾食品全面入侵:肯德基和必勝客分別在中國650個城市開設了3200炸雞店和500家比薩店,并且還在以每天一到兩家的速度開店;麥當勞在華餐廳2013年突破2000家;可口可樂宣布未來三年在中國市場增資40億美元;百事可樂不甘落后,追加10億美元“押寶”中國。

正所謂病從口入,在食品安全危機冰山一角下,被掩蓋著的是中華民族的健康危機。大城市每年因為環境污染導致非正常死亡人數高達75萬之眾。根據世界銀行的資料,1981年,哥倫比亞、馬來西亞、墨西哥和韓國均有著與中國類似的人均壽命,1981-2009年的28年間,這些國家的人均壽命增加了7-14年,而同期中國的人均壽命僅僅提高了5年(68歲到73歲);即便是1981年本來就有著較長人均壽命的國家如澳大利亞、日本和新加坡,同期人均壽命也增加了7-10年。

一位老總就曾向筆者感慨:“我剛剛賣掉了自己的農場。沒有用啊,周邊都污染,連下的雨都污染,我自己的那一方凈土根本就難脫厄運!”當問及以后如何解決“吃”的問題時,他說:“等了好幾年,加拿大移民剛批了下來。”

其實這才是最可怕的,作為財富創造者和創新者,一些企業家正以腳投票,選擇離開這個培養他們并讓他們致富的地方。而出走的原因并不復雜:尋找安全的食物、干凈的水、清潔的空氣,以及讓孩子受到良好教育的機會,其中光是與“吃”有關的就占了兩項。所以健康的危機之下還蘊藏著人才流失危機。

在這一背景下,進口食品備受追捧。筆者在近幾年多次收到國內企業關于如何引進美國食品品牌的咨詢。但是,我們究竟要進口什么樣的安全食品?不妨先來看一看美國的食品工業。

美國食品加工工業的“罪惡”

在美國,幾乎所有的包裝食品都是經過加工的食品,它們的身后是威力無比的美國食品工業。如果用一句話來概括加工后的食品,那就是:請記住商家的目的就是為了多賣,手段就是好吃,至于是否有利于健康根本不是它們考慮的問題。同樣的道理也適用于幾乎所有的餐館。道理很簡單,食品工業靠的就是回頭客,那么食品加工業的“尼古丁”是什么呢?大量的糖、鹽、不健康的脂肪和保鮮劑,而且都是合法的。

加工食品不僅僅是好吃,而且方便,在這個人們忙著賺錢、趕路、送孩子上幼兒園的“快”社會里,“方便”和“省事”甚至比味道更加重要,也更容易上癮。然而,我們整個社會正在為好吃和方便付出巨大的代價。暢銷書《身體生態食物(The Body Ecology Diet)》的作者多娜·蓋茨(Donna Gates)在一次演講中分享了食品加工業諱莫如深的十大秘密,加工食品的隱藏危害一目了然(附表)。endprint

值得一提的是,制藥業是食品工業的幫兇。基本上,美國人的健康模式就是:吃出病來吃藥,病好了再繼續吃,病復發了再吃藥,再次痊愈繼續吃,如此反復循環,直至喪失健康,喪失生命。美國的制藥業世界第一,而且藥效特好,但基本上都是頭痛止痛,腳痛治腳,治表不治里。伴隨著美國食品企業進軍中國,藥企也在中國大發橫財。如果說中國當前的食品安全問題大部分是違法違規造成的食品安全問題,那么美國的食品安全問題卻是合法合規的生活方式問題,萬萬不可以此作為解決中國食品安全問題的仙丹妙藥。

“野燕麥”的啟迪:有機食品大眾化

2014年4月,沃爾瑪高調宣布與著名有機品牌“野燕麥(Wild Oats)”攜手合作,在其店內推出低價有機系列食品。這條似乎并不起眼的消息傳遞著重要的信息:健康和安全食品的理念逐步從小眾發展到大眾。負責沃爾瑪美國食品業務的執行副總裁在接受訪談時躊躇滿志地表示:“我們就是要顛覆有機食品的市場。”從小眾到大眾的關鍵當然在價格,沃爾瑪推出的有機食品價格準備至少比市場低25%。

過去,在美國引領有機食品潮流的是著名連鎖店“Whole Foods”,這家商店創建于1980年,由于倡導健康飲食理念而受到消費者的青睞和投資者的追捧。短短30多年,Whole Foods 現在是一家有著380多家商店的零售巨頭,銷售額高達130億美元。值得一提的是它還是華爾街的佼佼者,市盈率一度高達35倍。美國傳統食品連鎖巨頭Kroger 的門店數量是Whole Foods 的7倍,可是市盈率卻只有14倍,乃至這么一個龐然大物的公司市值還時不時地被Whole Foods 超過。不過,隨著Kroger 和沃爾瑪紛紛推出自己的有機健康食品,Whole Foods 一季度盈利下滑引發股票在5月7日一天內暴跌19%,市值縮水30億美元。

與其說有機食品是一場革命,倒不如說是一場返璞歸真的復興運動。在上世紀20年代前其實所有的食品都是有機,從施肥到殺蟲,農民們用的都是自然的方法。英國的有機食品復興直到40年代才稍稍形成氣候。1962年,《寂靜的春天》一書發表引起了世界對農業工業化的關注,作者竭力批評濫用殺蟲劑和化肥,書名暗喻因為濫用“滴滴涕”,本來鶯歌燕舞的鳥兒都成了無辜的受害者,春天從此變得沉寂起來。到了60年代和70年代,“自然”的理念逐漸形成,消費者對于健康和營養的意識變化開始影響農家和商家,保護自然和保護環境的“綠色運動”與有機食品的復興相呼應,逐漸擴大了影響。有機食品的農業種植技術最先從歐洲傳到澳大利亞,后來傳至美國。

最近30年是有機食品在美國發展的初期,受眾仍集中在有錢人和受過良好教育的人。而隨著其慢慢從小眾走向大眾, 2013年,美國市場的包裝有機食品規模從10年前的58億美元猛增到120億美元,翻了一番還多,而同期內全部包裝食品僅僅增長至3600億美元,漲幅大約25%。這兩組數字說明了,有機食品雖然還是小眾,但是增幅大大超過傳統食品,開始形成氣候。專家們一致認為,沃爾瑪進軍有機食品的舉動將使其進一步民主化,掀起一場美國健康飲食的革命。

“危”中尋真“機”

回到中國,巨大的食品安全危機正在醞釀之中,好似大地震前的小地震頻頻發生。“危險”顯而易見,“機遇”在哪里?

依筆者之見,中國人在“吃”上遇到的危機著著實實是一個巨大的機遇,它絕不只是食品行業的商機,而是一場跨行業、多學科的社會革命,包括農業、工業、教育、科學、網絡和供應鏈,在促進中國經濟轉型方面可以產生深遠的、可持續的良性循環。特別需要指出的是,要獲得這場革命的成功,沒有一個現成的模式可以依葫蘆畫瓢。中國人的“吃”必須要用跨越式的模式發展,美國人花了近一個世紀用幾代人健康換來的教訓,完全不應該去重復。

世界癌癥研究基金會2007年在北京發布了《食物、營養、身體活動與癌癥預防》報告,提出了10條最權威的預防癌癥建議,其中七條直接與食品有關。最驚人的發現是證實了身體脂肪過多會增加多種癌癥的危險性—腰圍每增加1英寸,患癌癥風險將增加8倍。所以,健康安全的食品和科學的飲食和生活方式,才是中國食品跨越式發展模式的關鍵所在。源于歐洲,并逐漸在美國形成氣候的有機食品革命,正從小眾走向大眾。依筆者之見,這才是一個利國、利民、利企業和可持續的“吃”的商機。

這絕非易事,需要政府的立法和導向監管;需要中國食品行業的高瞻遠矚和自律;需要媒體的客觀全面的循循善誘;需要消費者改掉惡習,培養新一代的中國“吃貨”—不但要會吃、好吃還要吃出健康;需要大專院校培養越來越多的食品科學家和專業人士;需要供應鏈的完善來達到“從農場到餐桌”的無縫對接;需要跨行業的合作和跨學科的全方位配合。endprint