全球政治經濟風險雙升值得警惕

程實 宋瑋

2014年一季度,全球政治局勢動蕩不安,全球經濟復蘇勢頭趨緩。3月18日,俄羅斯總統普京分別與克里米亞和塞瓦斯托波爾代表簽署條約,克里米亞和塞瓦斯托波爾以聯邦主體身份加入俄羅斯,烏克蘭危機最終走向了國家分裂的極端形式,全球政治氛圍漸趨緊張,全球經濟復蘇和國際金融市場運行也受到明顯沖擊。本文將從全球、美洲、歐洲、亞洲和中東非洲區域五個維度定量分析全球區域風險的季度變化,并在此基礎上對中資銀行提出相應的風險提示。

全球:區域風險明顯上升

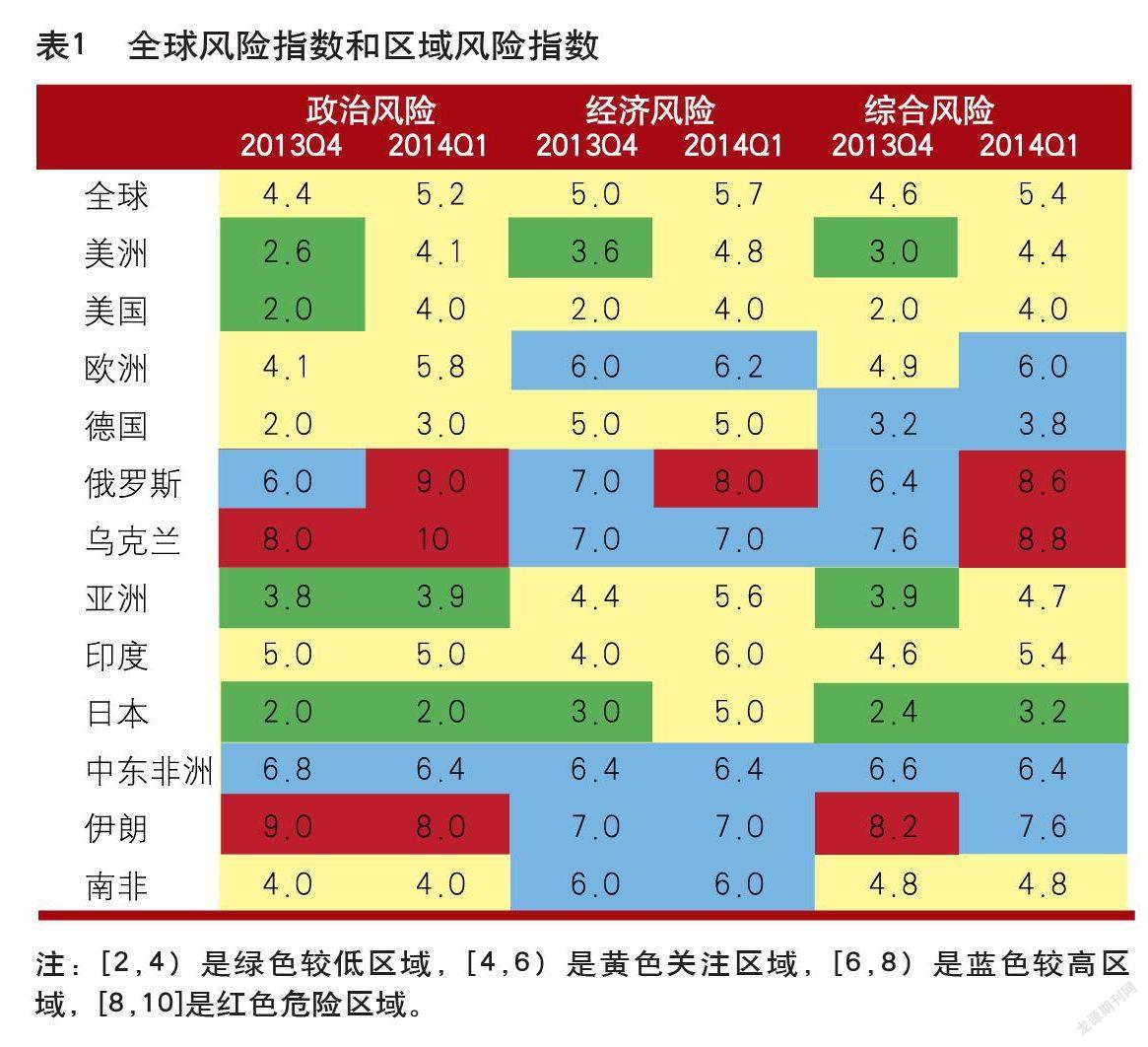

2014年一季度,全球范圍內的地緣政治動蕩更趨激烈,泰國、土耳其和埃及等國家政治局勢較為混亂,烏克蘭危機則不斷升級,將美國、德國、法國和俄羅斯等大國卷入其中,造成大國激烈對抗的格局,導致全球政治風險明顯上升,我們測算的全球政治風險指數從2013年四季度的4.4上升至5.2。此外,受發達國家經濟復蘇不確定性上升和新興市場國家經濟增長全面放緩的影響,全球經濟風險指數也從2013年四季度的5上升至5.7。受政治風險和經濟風險雙升影響,2014年一季度全球風險指數從4.6上升至5.4,雖然依舊處于[4,6)的黃色關注區域,但風險程度明顯抬升,值得警惕。從結構看,美洲、歐洲和亞洲三大區域的區域風險全面上升,只有中東非洲的區域風險略有下降。展望未來,地緣政治動蕩還將不斷發生,全球經濟下行風險始終存在,區域風險指數短期內難以迅速下降(見表1)。

美洲:美國政治經濟穩定性下降

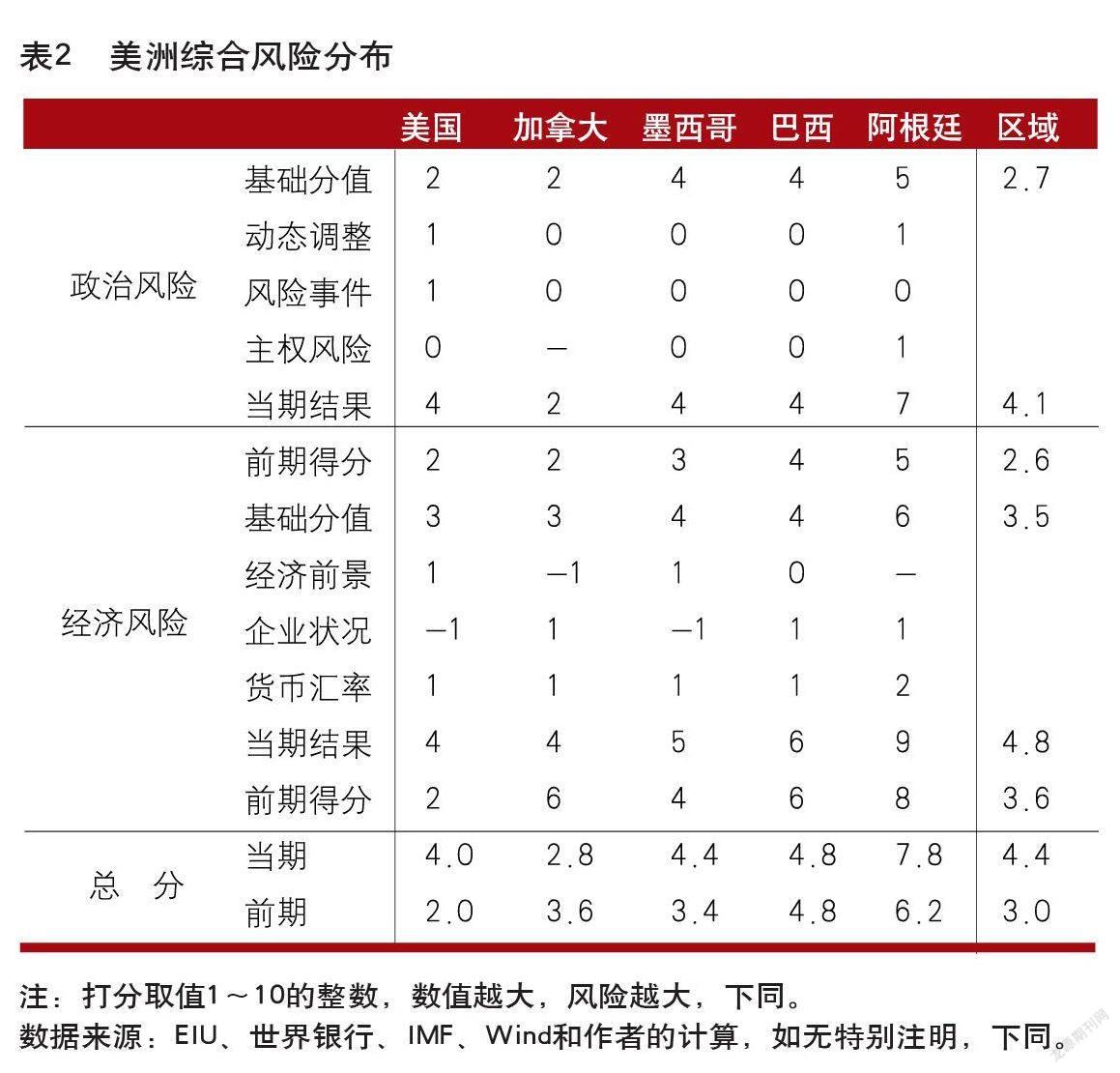

2014年一季度,受美國較深涉入烏克蘭危機、美聯儲加速退出寬松貨幣政策和阿根廷金融動蕩大幅加劇等因素的綜合影響,美洲區域風險明顯抬升,我們測算的美洲區域風險指數為4.4,較2013年四季度上升1.4,從[2,4)的綠色較低區域進入[4,6)的黃色關注區域。其中,美洲區域政治風險指數從前一季度的2.6上升至4.1,美洲區域經濟風險指數從前一季度的3.6上升至4.8,區域政治風險上升幅度大于經濟風險指數,但絕對值低于經濟風險指數。

從結構看。2014年一季度,作為美洲區域唯一的核心國家,美國在政治、經濟領域均表現出不穩定性,綜合風險指數從前一季度的2上升至4。而作為美洲區域的重要國家,加拿大表現非常穩健,綜合風險指數從前一季度的3.6降至2.8;巴西則延續了2013年下半年以來的動蕩態勢,不過局勢并未進一步惡化,綜合風險指數繼續保持在4.8;墨西哥和阿根廷則動蕩加劇,綜合風險指數分別從前一季度的3.4和6.2上升至4.4和7.8(見表2)。

從政治風險看。2014年一季度,加拿大、墨西哥和巴西均未發生明顯變化,主要變化發生在美國和阿根廷。美國政治風險指數從前一季度的2上升至4,主要原因是美國較深涉入了烏克蘭危機,并在和俄羅斯的博弈過程中表現得較為被動,美國不僅未能有效阻止、減緩烏克蘭的分裂,還未能對俄羅斯形成有效威懾,盡管3月17日,美國宣布制裁俄羅斯,將多位俄羅斯高官以及被解除烏克蘭總統職務的亞努科維奇列入制裁名單,但目前的制裁力度尚不能對俄羅斯構成實質性威脅。美國在烏克蘭危機中的表現令其國內民眾較為不滿,3月12日《華爾街日報》和美國全國廣播公司公布最新的民調顯示,奧巴馬的支持率從1月的43%降至3月份41%的新低。阿根廷政治風險指數從前一季度的5上升至7,主要原因是阿根廷主權信用大幅下降,截至2014年3月中旬,阿根廷主權CDS息差較年初上升了26.3%,并走上2087.7的絕對高位。

從經濟風險看,2014年一季度,除加拿大經濟表現較為穩健之外,其他美洲主要國家均表現堪憂。美國經濟風險指數從前一季度2的絕對低位上升至4,雖然復蘇趨勢不改,但復蘇力度下降、復蘇前景趨淡,主要原因是美元名義有效匯率快速上升導致出口承壓,美國勞動力市場改善緩慢導致家庭收入增長趨緩,以及烏克蘭危機導致美國消費者信心和投資者信心下降。墨西哥風險指數從4小幅上升至5,主要原因是墨西哥企業信用狀況下滑,且墨西哥比索匯率快速貶值導致金融風險上升。阿根廷風險指數從前一季度8的絕對高位進一步上升至9,截至2014年2月,阿根廷比索名義有效匯率較2013年年末大幅貶值了18.86%,在資本流出、貨幣大貶、微觀信用下降、債務風險激增、政策救助無力和市場恐慌加劇的背景下,阿根廷爆發經濟金融危機的可能性大幅上升。

展望未來,美洲區域風險絕對水平雖然還不算太高,但快速下降的可能性較低,由于區域核心國家和重要國家均面臨各種挑戰,不排除未來區域風險繼續上行的可能。政治方面,美國將繼續受到烏克蘭危機的影響,美俄的大國博弈將更趨激烈;經濟方面,阿根廷和巴西等美洲新興市場國家同時面臨著經濟增速下滑和金融動蕩失控的雙重挑戰,發生局部金融危機的可能性加大,而由于3月19日美聯儲主席耶倫在議息會議中暗示了超出預期的加息計劃,美國經濟復蘇的壓力也將加大。

歐洲:烏克蘭危機造成全面沖擊

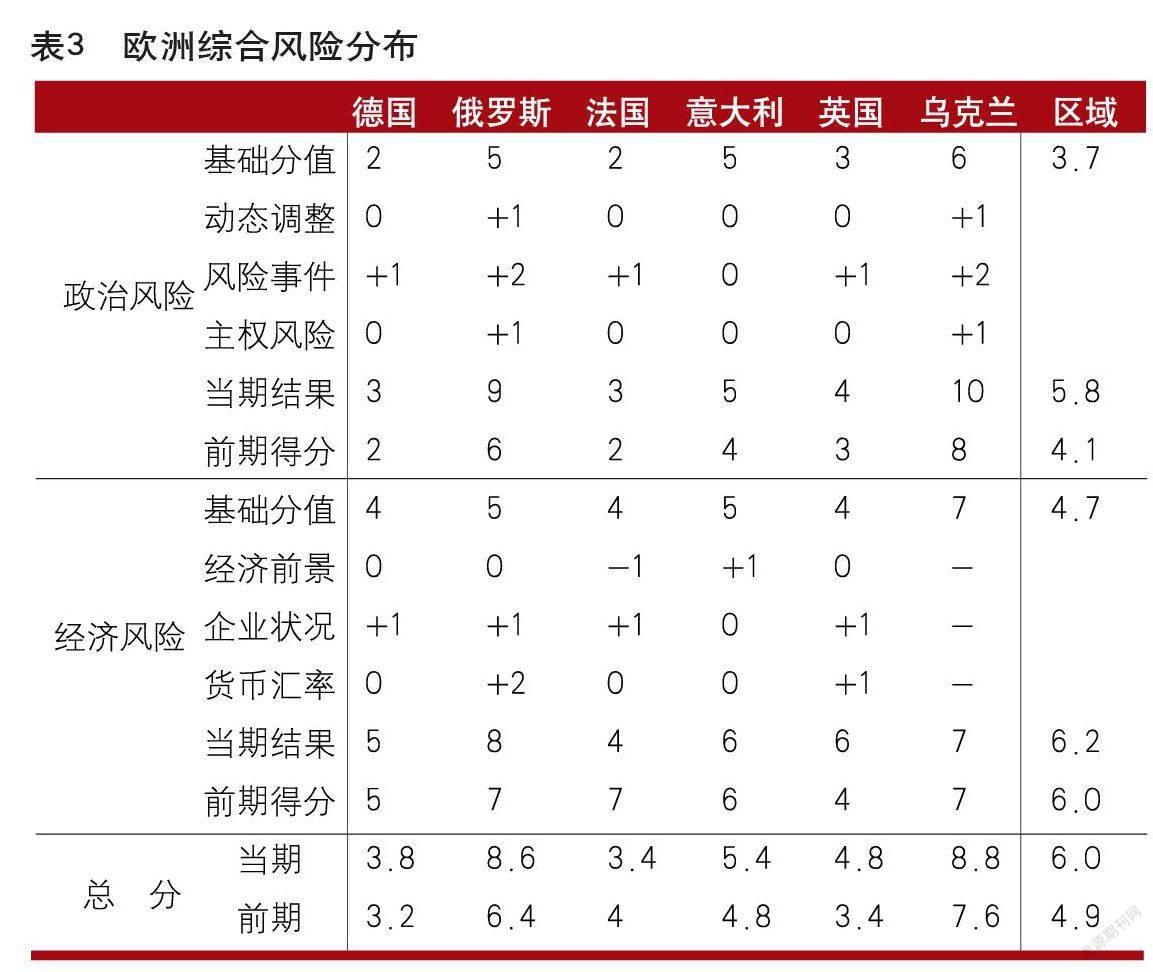

2014年一季度,烏克蘭危機持續演化,導致整個歐洲政治、經濟局勢的動蕩都明顯加劇,歐洲區域風險大幅上升,我們測算的歐洲區域風險指數為6,較2013年四季度上升1.1,從[4,6)的黃色關注區域進入[6,8)的藍色較高區域。其中,歐洲區域政治風險指數從前一季度的4.1大幅上升至5.8,歐洲區域經濟風險指數繼續保持在高位,從前一季度的6小幅上升至6.2,區域政治風險上升幅度大幅超出經濟風險指數,但絕對值還是略低于經濟風險指數。

從結構看。2014年一季度,在烏克蘭危機沖擊之下,整個歐洲都陷入動蕩之中,只有法國由于經濟復蘇趨強而呈現出綜合風險下降的態勢。兩個核心國表現差異較大,德國綜合風險指數從3.2小幅升至3.8;俄羅斯綜合風險指數則從6.4大幅躍升至8.6。而作為歐洲區域的重要國家,意大利和英國的綜合風險指數分別從4.8和3.4上升至5.4和4.8,法國綜合風險指數從4小幅降至3.4。由于烏克蘭危機是一季度的核心突發事件,我們將烏克蘭作為特殊國家列入了歐洲區域風險的測算范圍內,烏克蘭綜合風險指數從前一季度的7.6上升至8.8(見表3)。

從政治風險看。2014年一季度,測算范圍內的六個歐洲國家都受到烏克蘭危機的沖擊,只不過沖擊大小略有不同。作為危機直接發生地,烏克蘭在分裂過程中走向了政治動蕩的極端,其政治風險指數觸頂至10。考慮到3月18日克里米亞和塞瓦斯托波爾以聯邦主體身份加入了俄羅斯,全局意義上的俄羅斯社會穩定也受到了較大影響,再加上俄羅斯在烏克蘭危機中表現積極,且主權CDS息差大幅上升了68%,俄羅斯政治風險指數從前一季度的6上升至9。作為除俄羅斯外,歐洲另一個核心國家,德國雖然涉及到烏克蘭危機之中,并推動歐盟于3月17日宣布對13名俄羅斯官員和8名烏克蘭官員實施限制旅游、凍結資產等制裁措施,但國內政治穩定性并未受到較大影響,其政治風險指數從2小幅上升至3。法國和英國由于一般性地涉入到烏克蘭危機中,政治風險指數分別從前一季度的2和3小幅升至3和4;意大利由于主權違約風險改善勢頭放緩且國內政局動蕩,政治風險指數從前一季度的4上升至5。

從經濟風險看。2014年一季度,整個歐洲的經濟風險從絕對水平看處于較高水平,但從相對水平看變化不大,這反映了歐洲經濟復蘇整體乏力、彈性較小的特點。從國別看,歐洲國家經濟風險的變化差異較大。德國和意大利經濟風險指數分別保持在5和6;由于盧布大貶、股市暴跌、企業信用狀況惡化,俄羅斯經濟風險指數從前一季度7的高位進一步上升至8;而由于英鎊匯率急升、微觀活力下降,英國經濟風險指數也從前一季度的4上升至6。與此同時,2013年四季度法國經濟基本面惡化的態勢得到明顯緩解,截至2014年2月,法國制造業PMI指數較2013年年底回升5.74%,經濟風險指數從前一季度的7下降至4。

展望未來,鑒于我們之前對烏克蘭危機的分析,美俄沖突難以引發大規模軍事沖突,因此,歐洲區域風險高位徘徊的可能性較大。政治方面,烏克蘭和俄羅斯的政治動蕩還將持續較長一段時間,歐洲其他國家雖然可能加強對俄羅斯的制裁,但進一步深度涉入烏克蘭局勢的動力也不大。經濟方面,歐洲經濟風險絕對水平難以快速降低,烏克蘭和俄羅斯發生經濟衰退的可能性非常大。

亞洲:政治經濟風險雙升

2014年一季度,受印度等亞洲新興市場經濟增長放緩、泰國政治亂局漸趨失控等因素的綜合影響,亞洲區域風險小幅上升,我們測算的亞洲區域風險指數為4.7,較2013年四季度上升0.8,從[2,4)的藍色較低區域進入[4,6)的黃色關注區域。其中,亞洲區域政治風險指數從前一季度的3.8上升至3.9,亞洲區域經濟風險指數從前一季度的4.4上升至5.6,區域經濟風險上升幅度大于政治風險指數,且絕對值高于政治風險指數。

從結構看。2014年一季度,作為亞洲區域的核心國家之一的印度在政治、經濟領域均表現出一定的不穩定性,綜合風險指數從前一季度的4.6上升至5.4;另外一個核心國家日本的政治風險保持穩定,但經濟風險由3上升至5,推動綜合風險由2.4升至3.2。作為亞洲區域的重要國家,韓國經濟增長有所放緩,綜合風險指數小幅上升至5.4;印度尼西亞2014年大選前的政策不確定以及經濟增長乏力推動綜合風險指數走高至5;澳大利亞(本文中,把澳大利亞歸納在亞洲以方便分析,特此說明)經濟正加速復蘇,且政治穩定性較高,綜合風險小幅下降至3.4。2014年一季度,泰國政局動蕩成為亞洲區域的焦點,2月2日的泰國大選進一步加劇了英拉政府與反對派的矛盾,加劇經濟增速放緩,致使泰國綜合風險指數從4.6上升至5.6。

從政治風險看。2014年一季度,印度、日本、韓國、澳大利亞和印尼均未發生明顯變化,主要變化發生在泰國。泰國政治風險指數從前一季度的5上升至6,主要原因是其在2月2日舉行了大選,隨后泰國政局持續動蕩,英拉政府與反對派的矛盾不斷加深;同時,泰國國家反貪委員會也對英拉進行調查,指控她在監管政府補貼稻農計劃時有瀆職行為,政治風險大增。

從經濟風險看。2014年一季度,除澳大利亞經濟表現較為穩健之外,其他亞洲主要國家均呈現增長疲態。近年來,印度的預算赤字未減反升,通脹率居高不下,而為適應經濟發展所需的經濟結構調整卻遲遲未能見效,且連續5個季度GDP增速低于5%,因此印度經濟風險指數從5小幅上升至6。日本經濟風險指數從3大幅上升至5,主要原因是受進口成本增加及能源需求大增等因素影響,日本國際收支經常項目逆差在2014年1月份再創歷史新高,且4月日本上調消費稅,對私人消費造成打壓。2014年以來,美聯儲加速退出寬松貨幣政策、新興經濟體增長放緩以及動蕩的資本流動致使韓國經濟增速在一季度出現放緩跡象,2月制造業PMI跌破50,韓元有所貶值,多家企業評級被下調,因此韓國經濟風險指數從4大幅上升至7。作為東南亞最大的經濟體,印度尼西亞的經濟增速已經降至四年來新低,2013年三季度經濟增速下滑至5.6%,其正面臨著不斷擴大的經常賬戶逆差、貨幣貶值、不斷抬頭的貿易保護主義等一系列挑戰,經濟風險指數走高至5。在家庭住房支出和出口增長推動下,澳大利亞經濟正加速復蘇,2013年四季度GDP同比增長2.8%,高于三季度的2.3%和市場預期的2.5%,經濟風險保持4的水平。泰國政局的持續動蕩給該國經濟增長帶來的風險正顯著升高,為此泰國央行于3月12日意外降息25個基點至2%,以應對政局緊張,泰國經濟風險指數由4升至5。

展望未來,亞洲區域風險絕對水平已經接近5的較高水平,未來走高的可能性仍舊較大。政治方面,中國周邊地區的地緣政治風險仍就居高不下,中日關系、朝鮮半島局勢和南海局勢均可能出現惡化,泰國政治動蕩仍未結束;經濟方面,韓國、印度、印尼等新興市場國家均面臨著經濟增速下滑和資本外流的雙重挑戰,通脹水平仍處于高位,滯脹壓力進一步加大。

中東非洲區域:地緣政治風險小幅緩解

2014年一季度,受伊朗核危機和敘利亞危機風險有所緩解等因素的綜合影響,中東非洲區域風險小幅下降,我們測算的中東非洲區域風險指數為6.4,較2013年四季度下降0.21,仍然處于[6,8)的藍色較高區域。其中,該區域政治風險指數從前一季度的6.8下降至6.4,經濟風險指數與前一季度均保持在6.4。

從結構看。2014年一季度,作為中東非洲區域的核心國家之一的伊朗在政治風險方面有所下降,綜合風險指數從前一季度的8.2下降至7.6;另外一個核心國家南非的政治和經濟風險保持穩定,綜合風險維持在4.8。作為中東非洲區域的重要國家,埃及和沙特的政治經濟風險均基本保持穩定,綜合風險指數分別為6.8和4.6,敘利亞綜合風險則由9.6下降至9(見表5)。

從政治風險看。2014年一季度,南非和沙特均未發生明顯變化,主要變化發生在伊朗、埃及和敘利亞。伊朗政治風險指數從前一季度的9小幅降至8,主要原因是伊朗核危機的風險繼續緩解。經過密集談判,美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國外長與伊朗外長于2013年11月24日在日內瓦就伊朗核問題達成第一階段協議,打破了過去十年來的談判僵局,為最終解決這一問題提供了可能,2014年2月,伊朗與由聯合國安理會五個常任理事國加德國(P5+1)組成的國際六方已經就伊核問題最終協議的談判框架和時間表達成一致,談判旨在永久性地結束伊朗政府核計劃帶來的軍事威脅,伊朗核危機的風險持續緩解。2013年年底敘利亞化學武器危機和平化解,敘利亞危機大幅惡化的風險有所緩解,但是反對派中逐漸開始形成三足鼎立的局面,反對派之間的內耗促成政府軍節節勝利,敘利亞內戰依舊,國內政治風險仍舊較高,政治風險指數從10小幅降至9。由于埃及各個政治派別之間互不認可,缺乏妥協,埃及政治動蕩持續升級。3月26日,埃及軍方領導人塞西宣布辭去武裝部隊總司令及國防部長職務,參加即將到來的總統競選。塞西的競選活動將面臨穆爾西支持者的阻撓和破壞,短期內埃及的抗議示威活動或將升級,襲擊活動可能增多,政治風險從前一季度的7上升至8。從經濟風險看,2014年一季度,中東非洲主要國家經濟狀況都沒有太大變化,均處于較高風險狀態。伊朗、南非、埃及、敘利亞和沙特經濟風險指數分別為7、6、5、9和4。

展望未來,中東非洲區域風險雖然有所緩解,但是絕對水平已經達到6.4的較高水平,未來劇烈震蕩的不確定性較高。政治方面,中東地緣政治風險仍就居高不下,盡管伊朗核危機和敘利亞危機風險有所緩解,但是雙方棄核交易是否能夠長久仍存在較大的不確定性,尤其是雙方內部反對和解的力量將可能成為最大障礙,敘利亞內戰可能還將延續,埃及大選結果不確定性較大,可能引發埃及的抗議示威活動升級。經濟方面,地緣政治動蕩將可能進一步加劇中東非洲的經濟窘境,推高該區域的經濟風險指數。

對中資銀行的風險提示

中資銀行應高度關注烏克蘭危機走勢,加強烏克蘭、俄羅斯及其周邊地區的業務風險管控,并對風險等級隨時可能的提升保持高度警惕。鑒于烏克蘭危機還將持續一段時間,烏克蘭和俄羅斯發生經濟衰退的可能性非常大,建議中資銀行在俄羅斯分支機構審慎開展各項業務,并對俄羅斯受到劇烈沖擊做好思想和物質上的準備。

鑒于中日關系、朝鮮半島局勢和南海局勢未來不確定性較大,建議中資銀行在日本、韓國、東南亞經濟體的分支機構密切關注中國周邊地區的傳統地緣政治風險,謹慎介入政治風險較大的當地項目,盡可能降低中資銀行相關業務受到安全局勢惡化的沖擊程度。

美聯儲逐步退出QE政策進一步加劇新興市場經濟增長放緩和分化,印度、印尼、巴西、南非、土耳其等新興市場國家均有大規模的經常賬戶赤字,資本外流日趨嚴重且通脹居高不下,中資銀行應密切關注新興市場國家經濟金融走勢,研判資金外流、經濟增長放緩等因素對本機構和公司客戶贏利的沖擊程度,強化針對銀行業危機的預警機制,并制定較有針對性的應對措施,提早預防危機沖擊。

建議中資銀行中東、泰國、南非等分支機構高度關注客戶的動向,及時加強同客戶的溝通,加強對重點客戶,特別是“走出去”企業客戶的關切,及時掌握其業務需求的變化,為中資銀行客戶資金安全和業務穩健開展提供幫助。

(作者單位:中國工商銀行城市金融研究所)