對經濟行為慎用“刑事優先”

文/游偉

對經濟行為慎用“刑事優先”

文/游偉

游偉教授,中國法學會法律咨詢專家委員會委員、國際刑法學協會中國分會理事、上海市犯罪學學會常務理事,上海市第十、十一屆政協委員、上海市文史研究館教授、《世紀》雜志社社長、華東政法大學司法研究中心主任、犯罪與刑事政策研究所所長。

對經濟行為包括不法經濟行為的刑事介入,是一個十分重要的法律問題,同時,它也是一個刑事政策和事關社會治理與發展關系的課題。刑事手段對經濟行為的介入和干預,應當持有特別審慎的立場,不能動不動就搞“刑事優先”,這幾乎已經成為當今中國法律學界的一種共識。

經濟犯罪的探討,上海曾經走在全國前列

應該說,在經濟犯罪研究領域,上海刑法學界的探索是走在全國前列的,也曾貢獻過不少真知灼見,一些學理性強并富有實踐性的觀點,在《政治與法律》、《華東刑事司法評論》和《上海法治報》上都有發表。

早在上世紀末,上海的一批青年刑事法學者就率先關注到刑法對經濟行為過度調整的現實狀況及其危害,并對刑法的“介入度”問題展開了較為集中的研究,較早地提出了刑事介入經濟行為的“適度性”理念,并通過對一些典型案件的分析,深入探討了經濟犯罪法律適用的“前提法”依據、范圍及其應用問題,走到了全國經濟犯罪法學研究的前沿。但遺憾的是,作為一個重大的刑事思想和刑法實務課題,對這一問題的探索卻缺乏應有的持續性與聯合攻關精神,以至于直至今日,對經濟行為入罪的標準、刑法干預的邊界、刑罰權的有效控制及其方法等,雖有宏觀的學理共識,卻遠未形成一套系統并具有說服力的理論體系,更談不上在學界廣泛共識基礎上更為科學、規范的法律行動。

正因為如此,每當一些有影響的涉嫌重大經濟犯罪的案件出現在人們面前,并進而成為社會輿論的焦點時,在罪與非罪的判定、刑罰輕重的權衡,以及適用法律的依據等方面,都常常可以看到諸多的認識分歧,甚至出現重大的認識分歧。有些案件雖經法院審理、判決,似乎依然難以令人信服,沒有產生更多的正向效應。而在實踐中,司法過度介入經濟行為造成不良社會影響的事例同樣時有發生,損害了法律適用的社會效果,也直接影響到了司法的公信力和權威性。

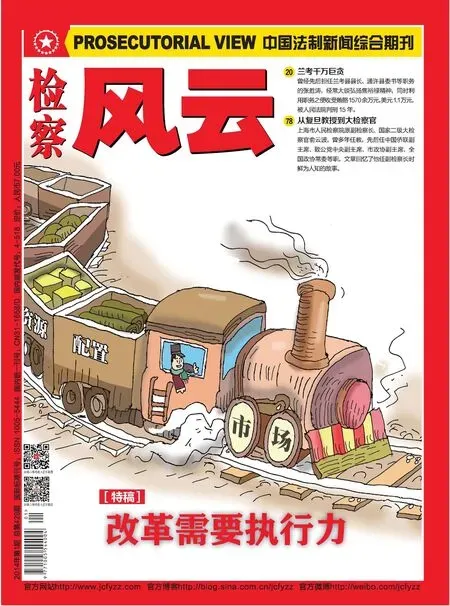

因此,進一步分析和反思“刑事優先”的傳統法律思維,深入研究不法經濟行為的刑法介入標準,積極探討經濟犯罪定罪處刑的依據及尺度,對于在全面深化改革的社會實踐中如何真正發揮刑法的正向功效,推動社會經濟健康有序的發展,同樣具有重要意義。

“刑事優先”思想根深蒂固,也有現實緣由

在我國的法律實踐中,刑事優先的思想由來已久、根深蒂固,它與法學界一向倡導的“刑法謙抑”理念存在明顯沖突。而在司法操作上,作為“最后手段”的刑法,很大程度上已習慣性地被作為“優先手段”甚至是“第一手段”在加以使用。

在我看來,“刑事優先”的形成原因十分復雜,主要源于兩個方面:一是重刑輕民的觀念還很有“市場”,在實體法的適用上,刑事優先的思路似乎已經成為“定勢”,有點積重難返;二是社會治理結構存在缺陷。比如,對不良行為的治理,本就應該更多地依靠道德、紀律、民事經濟或者行政的手段,最后才能啟用刑事制裁,它們是一個由輕至重“階梯式”治理結構。刑事手段在這種結構體系下,應該是在其他制裁性方式都確實無效情況下,才不得已而加以使用。但由于我國長期以來存在著行政等管理疏漏和不力狀況,人們常常只能企求動用最后一道防線,也就是要依靠刑法的嚴厲介入,才能最終維護經濟和社會秩序的穩定。

通常表現為平時管束不嚴,當一次“集中行動”后,被查獲的行為幾乎都夠得上犯罪的情節標準。如果社會日常管理有力,經濟制裁嚴厲,行政處罰嚴格,真正漏網的“大魚”一定會減少。那么,刑法即使在具體適用時寬容一點,也不會出現“大亂”。而現在,我們似乎有點“寬”不起來。

做個比喻,就像浪潮洶涌而來,前面如果沒有設置一些阻力去緩沖、抵擋,所有的浪潮就會直接涌到最后一道江堤,在這種情況下,如果再不把堤壩筑高,那不是就要決堤淹城了么?

所以,從理論上講,刑法應該寬容并沒有錯,但在特定歷史階段,在特殊的社會治理結構背景下,它又似乎是一個系統工程,只有當道德、紀律、民事經濟和行政的防線都相對比較嚴密時,最后的刑事防線才可以放低一些。所以,重刑化思想基礎上的“刑事優先”觀念,其實是傳統觀念與現實狀態交互作用的產物。雖然這需要改革,但其難度與其他領域的社會改革一樣,難度同樣很大。

事實上,在整個社會治理體系中,刑法的作用始終是有限的,學術界基于對刑法功能的分析,一直強調刑法手段運用上的謙抑性、最后手段性和有利于被告人等理念,正是基于充分保障公民權利、建立刑事法治和有效控制司法權擴張本性的深層思考。

謙抑性側重強調刑法手段運用上的緊縮、節儉和經濟;最后手段性則要求把刑法調整作為不得已手段來使用,強調刑事手段介入的滯后、謹慎而不是優先;有利于被告人則倡導刑法的寬容和善意,不在法律界限模糊和存在性質爭議時做出被告人不利的解釋和認定,不把社會制度的固有弊端和責任過多地推向被告個人。

而所有這些理念的確立與實踐,都是為了張揚刑法的科學性、民主性和人道性。這在刑法對經濟行為的介入上,表現得尤為突出。

刑法介入經濟行為,必須間接、適度

經濟犯罪是一種特殊類型的犯罪,它的危害通常具有潛在、間接的特點,人們也不易憑借倫理價值去“直覺”地判定其危害性。由此,經濟犯罪被學界稱為 “法定犯”,也就是它首先必須違反國家經濟、行政法律法規。當某個經濟行為事實出現后,我們不可能憑著政治敏感、道德直覺、內心良知就認定它構成犯罪,經濟犯罪的前提是經濟行政違法。因此,必須考察其行為違反的國家相應的法律規范是什么,不能先入為主地去實行“刑事優先”。只有當行為已經被評價為違法并且情節嚴重,比如,犯罪數額、數量達到一定的程度,符合了刑法規定,才能入罪追究。

從這個意義上講,理論上將經濟犯罪確認為法律上“二次違法”是十分精到的。當缺乏經濟、行政法的違法性評價,也就是缺乏前提法基礎性依托時,刑法就不能優先介入并判斷為有罪。這也應當視為一項重要的司法規則。

論點

對經濟行為包括不法經濟行為的刑事介入,是一個十分重要的法律問題,同時,它也是一個刑事政策和事關社會治理與發展關系的課題。刑事手段對經濟行為的介入和干預,應當持有特別審慎的立場,不能動不動就搞“刑事優先”。

應當看到,相對于殺人、搶劫、強奸之類違背人類理性、基本倫理的“自然犯”而言,法定犯危害的可感性、直覺性常常并不強烈,對社會利益的危害也不容易形成“公憤”。對沒有直接財產損失的經濟犯罪而言,甚至還缺乏動用重刑的內在“動力”。正因為如此,就必須通過法律規定和強化確認的方式把它們宣布為犯罪。所以,“依法認定”、“依法適用”,就成為經濟行為定罪判刑的重要法律標準。

對經濟犯罪認定具有決定性意義的“前提法”范圍,我國1979年刑法典并沒有明確規定,以至于在實踐中操作各異。最明顯的弊端是,一些司法機關把地方性法規作為判斷經濟犯罪成立的前提違法條件,從而使犯罪構成的實質要件完全被“地方化”和“差別化”了,造成各地對類似的行為做出性質不同的判定,破壞刑事司法的統一。也有一些司法機關以國務院下屬各行政管理職能部門(比如工商總局、信息產業部等)發布的行政規范、文件甚至案發后的“函件”為依據,去判定經濟行為的違法性,又導致了刑事司法在經濟犯罪判定上過于濃厚的行政化色彩,顯示出司法對于行政認定的過度依附性。

為此,1997年刑法典強調:其一,法律的制發主體,必須限定為全國人大及其常委會,不包括地方人大及其常委會;其二,行政法規等的范圍,僅限于國務院制定的法規、規章和行政措施等,既不包括地方政府制發的行政規范,也不含國務院所屬各部委辦局制定的規范性文件。我認為,現行《刑法》第96條對“違反國家規定”所做的嚴格限定,其目的就是為了保證定罪量刑權的司法性質,確保審判機關依照現行憲法規定,依法獨立公正地行使刑事審判權,切實防止在認定經濟犯罪司法活動中的地方化、行政化傾向。

編輯:程新友 jcfycxy@sina.com