晚清英國來華外交官與近代對外漢語教學

——以威妥瑪、翟理斯為中心*

卞浩宇

(蘇州市職業大學 外國語學院,江蘇 蘇州 215010)

1840年鴉片戰爭之后,中國門戶日益開放。一批具有特殊身份和肩負特殊使命的西方人也在各項條約庇護之下踏足中國,他們便是晚清時期受西方各國派遣來華的職業外交官。由于來華外交官主要負責處理本國和清政府之間的官方事務,因此他們不可避免地需要同中國官員、民眾進行口頭或書面的直接交流。事實上,來華前他們中很少有人接觸過漢語,因此,學習漢語,克服語言障礙成為他們來華后所要面對的首要問題。

在眾多來華外交官中,無論從個人漢語水平而言,還是從推動對外漢語教學角度而論,英國來華外交官威妥瑪(Thomas Francis Wade)和翟理斯(Herbert Allen Giles)毫無疑問都是當時首屈一指的佼佼者,尤其是威妥瑪編著的《語言自邇集》(YüYenTzǔ êrhChi:AProgressiveCourseDesignedtoAssisttheStudentofColloquialChinese,1867)以及翟理斯編纂的《漢言無師自明》ChineseWithoutaTeacher,1872)和《華英字典》(A Chinese-English Dictionary,1892),不僅成為來華西方人漢語學習與研究的重要參考書目,亦對當時乃至后來的對外漢語教學產生了深遠影響。

一、威妥瑪與《語言自邇集》

威妥瑪,1815年出生于倫敦。1841年,年輕的威妥瑪隨英軍參與了第一次鴉片戰爭。

《南京條約》簽訂后,威妥瑪被任命為英國駐香港軍隊翻譯,同時還擔任香港最高法院粵語翻譯。此后。威妥瑪歷任英國駐香港漢文正使、英國駐華署理公使,并“兩次擔任英國全權駐華公使”[1][p.2]。1883年,威妥瑪卸任回國。1888年,由于其在漢語研究及教學方面的崇高威望,威妥瑪被英國劍橋大學聘為該校首任漢學教授。威妥瑪擔任該職位直至1895年去世。威妥瑪長期從事職業外交和漢語教學,“在華四十余年,公務之余博覽群書,對于漢語和中國文化有獨到研究”[2][p.70],在威妥瑪眾多的漢語研究著作與教材中,流傳最廣、影響最大的當數《語言自邇集》*《語言自邇集》前后共出版過三個版本,第一版于1867年出版,四卷本;第二版于1886年完成,三卷本;最后一版出版于1902年,兩卷本(簡本)。本文所探討的是1886年第二版的三卷本。該版本已由張衛東教授翻譯成中文。參見威妥瑪:《語言自邇集——19世紀中期的北京話》(張衛東譯),北京大學出版社2002年版。

(一)內容簡介

《語言自邇集》是威妥瑪多年漢語教學與研究經驗之總結。全書共分八章,涉及漢語教學中的語音、詞匯、語篇和語法等諸多方面,內容豐富翔實。

第一章“發音”。在該章中,威妥瑪采用英語、法語、意大利語等多種歐洲語言的語音來描述漢語發音,并將漢語語音分為單元音和復元音、輔音及送氣音。每個音之后都列出相應示例以便學生更直觀地了解和模仿。此外,威妥瑪對漢語語音中的聲調和韻律也作了較為詳細的解釋。

第二章“部首”。該章以《康熙字典》中所確立的214個部首為講解綱要,幫助學生學習“漢字的書寫”。威妥瑪按照部首的筆畫數列出了一份“部首總表”,其中包含了全部214個部首。

第三章“散語章”。該章是漢字、詞匯教學的核心內容,共分40單元,包含1080個條目。威妥瑪以漢字為講解單位,先給出一個漢字,然后用“威妥瑪式音標”注明其讀音,再解釋該字的各個義項。這種解釋通常非常全面,往往會列舉出該漢字的大部分常用字義。在講解幾個漢字之后,文中還會出現一組例句,分別展示上述漢字的具體應用,并且通過加注釋的方法對句中某些字、詞的習慣用法再進行解釋說明。

第四章“問答章”。該章共有10篇課文,采用對話體形式,如:“您貴處是那‘兒?敝處是天津,沒領教。我也是直隸人。阿!原來是同鄉。……”[3][p.178]每篇課文之后,威妥瑪先列出文中生字并加以注音,然后再對文中的生詞、俗語、語法等進行詳細講解。

第五章“談論篇”。該章包含一百段兩人對話。每段對話談論一個話題,內容十分廣泛,涉及個人修養和學習、儒家思想、生死觀、因果報應觀、鬼怪故事、中國人的思維方式、各種社會活動禮俗等諸多方面。相比“問答章”中簡短對話,“談論篇”出現的對話不僅話語長度增加,而且談話的主題性和探討的深度進一步加強。

第六章“秀才求婚,或踐約傳”。該章改編自中國傳統戲曲《西廂記》。威妥瑪“請來了幾位中國朋友幫忙,刪節和修改故事的主要情節作為骨架,然后充實其他”,最后由另一位漢學家禧在明(Walter Hillier)對整個故事做注釋。威妥瑪相信,“學生將會看到,要學習像在北京講的那樣的漢語口語,現在這篇作品,是一種扎扎實實的幫助”。[3][p.9]

第七章“聲調練習”。該章實際上是第一章“語音篇”的延續,重點探討漢語語音聲調。在詳細解釋漢語聲調變化的同時,威妥瑪還為學生專門編寫了“練習燕山平仄編”和“聲調練習”兩大類近千余道習題。

第八章“詞類章”。該章是威妥瑪對漢語口語語法進行總結的一次嘗試。威妥瑪將西方語言學的一些基本概念、術語引入到漢語口語語法研究中來,對句子結構進行分析,探討了漢語句法中的“綱”“目”關系;同時,他還參照西方語法體系,將漢語中的“單字”劃分為名詞、冠詞、量詞、形容詞、代詞、動詞、副詞、介詞、連詞和嘆詞10類,并通過實例一一說明。

(二)特點剖析

相比以往的漢語教材,《語言自邇集》無論在教學內容的選擇還是教材編寫等方面均有其獨到之處。

首先,《語言自邇集》是第一部以北京話口語作為教學對象的漢語教材。此前,盡管已有相關漢語字典、教材出版面世,如馬禮遜的《華英字典》、衛三畏的《拾級大成》等,但這些字典、教材所使用的表音法“都聲稱描寫的是南方官話(the southern mandarin)”[3][p.14]而非北京音。然而,憑借多年的職業外交經驗和敏銳的洞察力,威妥瑪認為,北京話才是官方譯員應該學習的語言。在《語言自邇集》第一版序言中,威妥瑪解釋道:“自從帶有許多學生的外國公使館在北京建立,不首先學習這種語言那幾乎是不可能的了,因為它比任何其他語言都更重要。在總理各國事務衙門服務的初學者,用不了多久就會發現,他正在學習的語言恰是帝國政府主要官員所說的話。同時,他的老師、仆人,他所接觸的十之八九的人,都很自然地講這種話。”[3][p.14]。正是出于上述考慮,威妥瑪果斷地選擇北京音作為《語言自邇集》的音系基礎,希望借助《語言自邇集》的出版發行在來華外交人員中推廣北京話教學,從而使他們能夠盡快勝任外交工作。《語言自邇集》出版后,在很長一段時間里成為來華外國人學習北京官話的唯一教材。據專事日本漢語教育史研究的早稻田大學教授六角恒廣考證,“那時候可以說,不僅在北京,即使在世界上,北京官話的教科書,除威妥瑪的這本《語言自邇集》以外,再也沒有了”[3][p.2]。

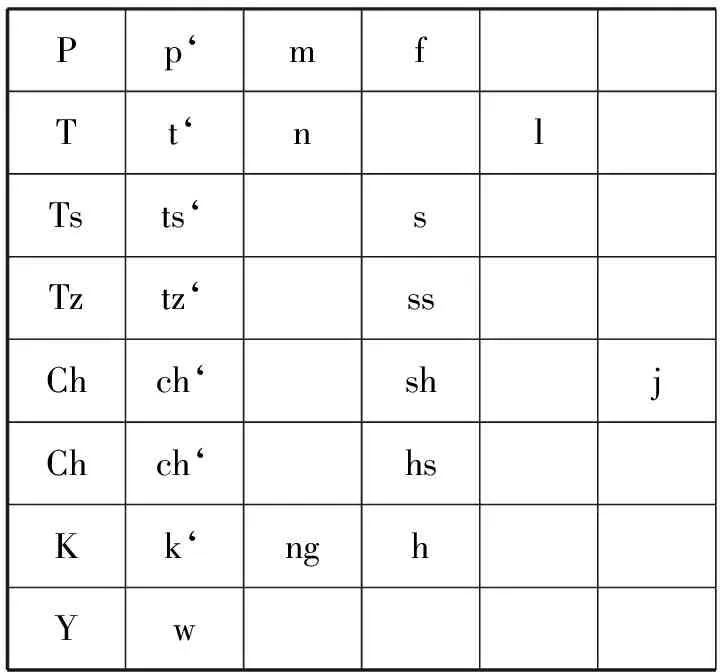

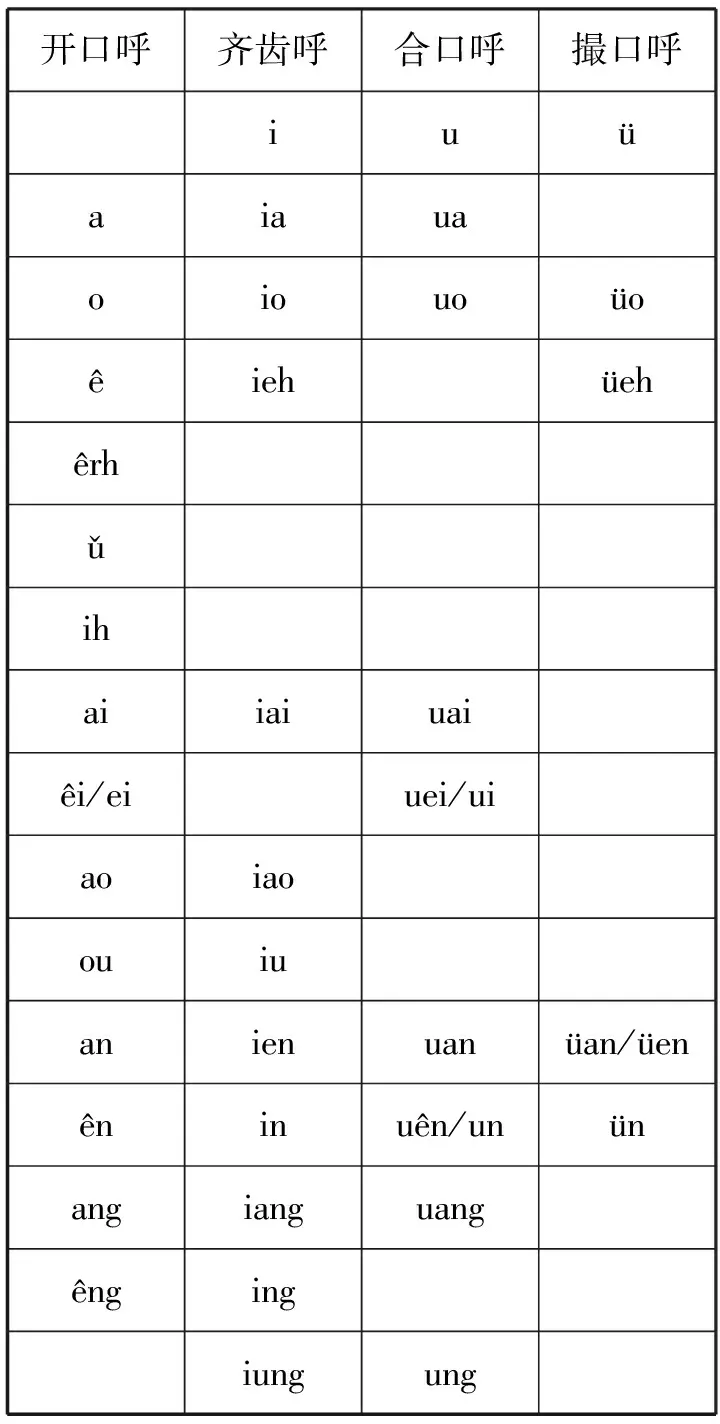

其次,《語言自邇集》中所使用的拼音方案是眾多拼音方案中最流行、影響最大的一種,史稱“威妥瑪式拼音”(Wade system)。在此之前,歷史上也曾出現過多種用羅馬字為漢字注音的方案,但始終沒有形成一種統一、公認的模式。威妥瑪通過總結前輩學者的經驗教訓,在其中國老師應龍田幫助下,創立了這套拼音方案,并首先將它公布于1859年出版的《尋津錄》(TheHsinChingLu:BookofExperiment)一書中,然而卻沒有馬上得到普遍認同。后經威妥瑪修改,至《語言自邇集》出版,這套方案才最終形成一個較為成熟、完善的體系。在《語言自邇集》第一章中,威妥瑪向讀者詳細解釋了這套拼音方案。“威妥瑪式拼音”體系,包含聲母27個,韻母40個(見下表1和表2):

表1 “威式拼音”聲母表[1][p.12]

表2 “威式拼音”韻母表[1][p.13]

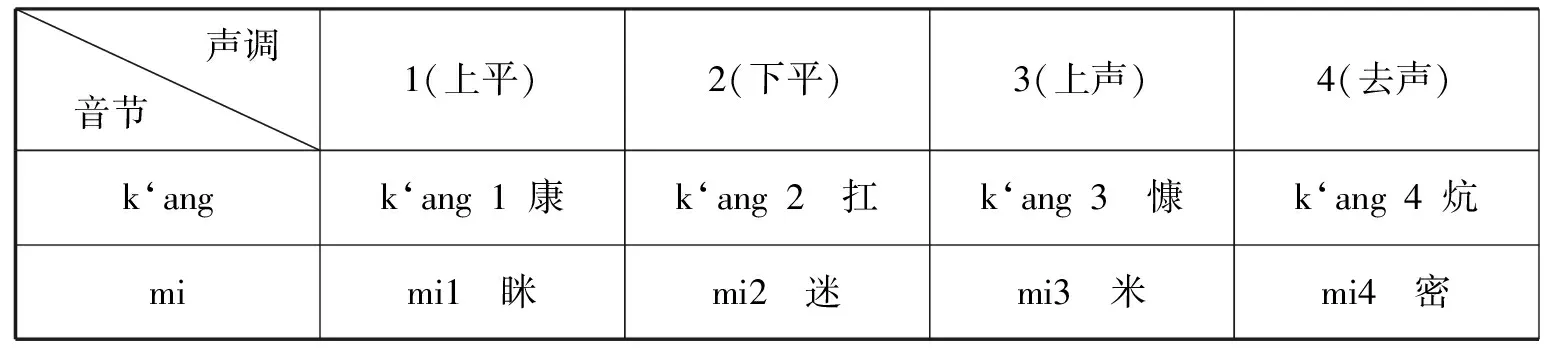

在聲調方面,威妥瑪摒棄了前輩學者堅持的“五聲說”,而將漢語聲調按照北京官話的實際發音定為“上平”、“下平”、“上聲”和“去聲”四個聲調,并且在每個音節后右上角標注1、2、3、4分別代表上述四個聲調;此外,在字母后左上角加“‘”符號表示送氣音,具體如下表3所示:

表3 “威式拼音”聲調示例表[3][p.33]

和以往拼音方案相比,“威妥瑪式拼音”不但“減少了音符的數量,力求各個音符的一致性并近似英語的發音,從而達到經濟、一致的原則”[4],而且還具有很強的操作性,使學習者能夠很快地掌握漢字的發音。

再次,就教材編寫角度而言,《語言自邇集》充分體現了系統性、實用性和趣味性的有機結合。縱觀全書,《語言自邇集》包含了語言教學中的各個要素:語音、詞匯、文化和語法。第一章“發音”和第七章“聲調練習”主要針對漢語語音展開論述,“較完整全面地講解了19世紀北京官話口語的發音系統,尤其是極準確地記載了口語系統中最具特色的輕聲、兒化、音變現象”[1][p.41];第二章“部首”和第三章“散語章”以漢字、詞匯為核心展開教學,利用多種方式分析講解漢字特征和詞匯知識;第四章“問答章”、第五章“談論篇”以及第六章“秀才求婚,或踐約傳”在詞匯教學基礎上,進一步深入探討漢語語言文化;第八章“詞類章”則將西方語法體系引入漢語研究,并試圖總結漢語口語語法特征。各章循序漸進、由易到難、逐步擴展。而在編寫過程中,威妥瑪十分注重所選內容的實用性,因為《語言自邇集》最初設定的教學對象為來華的使館工作人員,而這些人來華后主要的交際對象為中國官紳階層及商人,因此威妥瑪將與這兩類人密切相關的內容均收錄到《語言自邇集》各章之中,如“謙稱、敬稱的使用,中國人見面的問候方式,官場上熟人間的相互照應,求人辦事的表達方式,如何恭維別人,官場的勒索之風,捐官制度,如何向人賠禮和招攬生意,中國的科舉制度,中國的宴會情況,包括如何寒暄、排坐次、招待和告辭”[1][p.45],希望學習者通過系統學習可以盡快將書本知識轉化為實際的交際能力,進而更好地勝任外交工作。此外,多年的漢語學習經歷和教學經驗讓威妥瑪認識到,中西方存在著巨大的文化差異,而這些差異正是西方學生興趣之所在,因此,在教授語言知識的同時,威妥瑪還采用多種形式對課文中出現的相關文化現象詳加解釋,例如,在談到中國人姓名結構問題時,威妥瑪通過具體實例向西方人“說明了中國姓氏的特點,同時也指出了具體語用,如對已婚婦女的稱呼結構是‘夫家姓+娘家姓+氏’,‘翁’則多用于文人”[5],這種寓文化差異于語言教學中的模式,既豐富了教學內容,又有效緩解了語言學習過程中的枯燥和單調,增強了學習的趣味性。

(三)影響及意義

作為一部“西人學習漢語的教本、一百幾十年前北京話口語實錄描寫及漢語語法研究集大成的著作”[4],《語言自邇集》的出版發行不僅對當時來華西方人的漢語學習,而且對日后的對外漢語教學均產生了積極深刻的影響。

首先,《語言自邇集》有力推動了西方人漢語學習的整體進程。盡管在威妥瑪之前,以馬禮遜為代表的來華傳教士們就曾編寫過一些漢語學習教材及工具書,但這些著作或偏重方言、或零散而難成體系,《語言自邇集》則憑借其豐富的內容、系統科學的編排一經出版便大受歡迎,很快成為當時英、美各使館工作人員學習漢語的必備教材,在很大程度上彌補了漢語教材匱乏之不足。不僅如此,隨著《語言自邇集》影響日益擴大,“日本也以它為藍本,編寫日本人使用的漢語課本。據專事日本漢語教育史研究的早稻田大學教授六角恒廣所著《日本中國語教學書志》介紹,1879~1880年出版的廣布精編《亞細亞言語支那官話部》(共七冊),內容、結構多據威氏《語言自邇集》。1880年出版的《清語階梯語言自邇集》,更是威氏書的改訂……類似的書還有幾種。于此可見威氏書的合理性、適用性以及它的影響”[6]。另據相關史料記載,“《語言自邇集》也曾在朝鮮半島流傳,在韓國奎章閣就發現過它的一個手抄本”[3][p.2],甚至在歐洲,“如俄羅斯1902年出版的《漢語閱讀》——《漢語口語》(北京音)(參考書)一書前言認為‘最近有許多歐洲國家出版了學習漢語及其語法的教材……這對我們來說沒有一點兒實際意義。至今為止大家認為偉德(即威妥瑪)的課本是最好的’”[4]。可以說,《語言自邇集》的影響是世界性的。

其次,《語言自邇集》無論是在教學方式還是教材編寫等方面,對當今對外漢語教學仍具有相當的借鑒意義。例如,在漢字、詞匯教學中,威妥瑪采用以漢字為核心,以詞匯為引申,以注釋為補充,以練習為鞏固的模式,有效地實現了各語言點之間的串聯和融合;在語法教學中,威妥瑪充分考慮到西方人的不同語言背景和需求,以英語語法為參照,通過大量實例歸納總結漢語語法,開啟了現代漢語語法研究之門。而在教材編寫上,威妥瑪則以系統性為綱,以實用性為目標,以趣味性為輔助,實現了三者的有機統一,有利于激發學習者的學習興趣。此外,“該書大部分內容都是在介紹、宣示中國傳統文化,并且基本上是一種肯定、贊賞的傾向,客觀上起到了向西方、向世界傳播、弘揚中華文化的作用”[4]。魯健驥先生在評價該書的編寫時就指出,“這部教材在當時西方人編寫漢語教材歷史上可以說起到了承上啟下的作用,尤其是對后來漢語教材的編寫,有很大的影響”[7]。

二、翟理斯對漢語教學之貢獻

翟理斯,1845年出生于英國牛津北雷帕德。其父賈爾斯牧師(John Allen Giles)是當時英國一位久負盛名的作家。在父親影響和督促下,翟理斯從小接受古典式教育。1867年,年僅22歲的翟理斯通過了英國外交部的選拔考試,被派往中國,成為英國駐華使館中的一名翻譯學生。此后,翟理斯歷任天津、寧波、漢口、廣州、汕頭、廈門、福州、上海等地英國駐華領事館翻譯、副領事、領事等職,直至1893年因健康原因辭職返英。1895年威妥瑪去世,而由他所擔任的劍橋大學漢學教授一職一度出現空缺。兩年后,翟理斯憑借其在漢學領域取得的驕人成果全票當選劍橋大學第二任漢學教授。

翟理斯在回顧其一生時曾說,從1867年起,他人生主要有兩大抱負,其中之一便是“幫助人們更容易、更正確地掌握漢語(包括書面語和口語),并為此做出貢獻”[8]。福開森(J.C.Ferguson)在評價翟理斯時也曾說,“或許他最大的成就在于使學習中國語言和文學變得容易多了。在這個方面,曾經在中國生活過的任何一個西方人都不是他的對手。我們都從他的著作中受益,現在,我們應該承認這一點了”[8]。《漢言無師自明》(Chinese Without a Teacher)和《華英字典》(A Chinese-English Dictionary)的問世正是他為實現這一目標所做出的重要貢獻。

(一)《漢言無師自明》

1872年,學習漢語不足5年的翟理斯出版了他的第一部漢語教材——《漢言無師自明》*本文所使用的版本為1901年第五版。。和以往漢語教材相比,該書最大的一個特點就是簡單、實用,適合學習者自學,這也是書名《漢言無師自明》想要傳遞給讀者的一個重要信息。

其次,書中所選場景、例句、字詞等均與日常生活密切相關,實用性強。《漢言無師自明》全書雖然只有67頁,但書中卻涉及基本數字(第一章)、旅游(第二章)、商務(第三章、第七章、第八章)、日常用語(第四章)、家庭生活(第五章)、運動(第七章)、航運(第九章)等多個場景;且書中所搜集之例句均短小精悍,口語化程度高,例如在請客吃飯這一場景中,先后出現“叫廚子來”、“明天晚上要請客”、“烤一個羊腿”、“煮一塊咸牛肉”、“有魚肉沒有”、“要四樣點心”、“烤兩個野雞”、“買一瓶奶子”、“炸幾塊面包”、“不要拿豬油炸拿牛油炸”、“叫廚子做雞湯”[9]等常用句式;而在書中最后一章,翟理斯還特別收錄了600多個常用漢語詞匯,供學習者參照使用。

再次,淡化語法觀念,強調實際應用。和其他漢語教材相比,翟理斯并沒有在書中長篇累牘地詳細介紹漢語語法,相反只是用了兩頁的篇幅極為簡單地提及三條語法現象,“名詞、形容詞無詞尾變化、同一詞語可表單數或復數”、“人稱代詞介紹”、“動詞除過去時之外,在所有體、態、數以及人稱上均保持原形,而過去式通常在原詞后添加‘了’、‘著’、‘過’來體現”。[9]很顯然,翟理斯并不希望學習者過多關注語法從而影響實際應用,這也從另一個側面反映了該書的“實用主義”。

盡管《漢言無師自明》內容不多,亦缺少《語言自邇集》所表現出的學術性,但其簡單、實用的特色卻讓該書在出版后倍受外國人的青睞,短短數十年,一版再版。截止1922年,該書已經出版至第十版,足見其受歡迎程度。的確,即便今天,《漢言無師自明》所體現出的從學習者需求出發兼顧實用性的編寫理念,對當今對外漢語教材的編寫仍具有一定的啟示作用。

(二)《華英字典》

《漢言無師自明》可以說為西方人掌握漢語口語提供了一條便捷之路,而《華英字典》的完成則為外國人學習漢語書面語提供了巨大幫助。早在1874年,翟理斯就萌發了編纂一部英漢詞典的念頭,并開始著手搜集相關資料。經過數十年不懈努力,《華英字典》第一版于1892年面世。由于種種原因,第一版《華英字典》中存在較多錯誤。此后的20年中,翟理斯不斷修改其中的錯誤,直至1912年第二版《華英字典》出版面世。

和第一版相比,第二版的《華英字典》不僅更正了初版的許多錯誤,還增添了許多新詞匯。相比早期來華西方人編纂的字典,《華英字典》最突出的一個特點就是詞匯量大,內容豐富。正如翟理斯本人在第一版序言中所言:“編纂《華英字典》的初衷在于為外國學生學習中文提供有利幫助,因此本字典收錄了盡可能多的地道的中文表達法。”[11]全書共收錄漢字單字13838個,“對每個單字都給出了其不同詞義的多個英語釋文(對應詞或說明性釋義),起領頭詞作用的單字條目下所收的多字條目內容豐富,涉及面廣,不僅有單詞、短句,還有完整句;……所收詞目有文言和書面語言,有口語和俚俗詞語,有專名也有成語、諺語、慣用語,全書所收多字條目粗略統計10萬余條”[12]。

其次,《華英字典》中收錄漢字的注音也是同類字典中最為詳盡的。威妥瑪在《語言自邇集》中創立了一套“威妥瑪式拼音”用來拼讀漢字,然而,這套體系的缺陷在于沒有充分考慮到漢語語音特點,采用過多的附加符號,這也給學習者和使用者帶來一定的不便和混淆。為此,翟理斯結合自己在《漢言無師自明》中制訂的拼音方案,對威氏拼音體系進行修訂和完善,“主要表現在用相同字母加點的辦法來標識送氣和不送氣的漢語雙唇音(p-p’)、舌尖中音(t-t’)、舌根音(k-k’)、舌尖前音(ts-ts’)和舌尖后音(ch-ch’)”[2][p.96]。這一新體系又稱為“威妥瑪——翟理斯氏拼音”(Wade-Gile’s System)。這套拼音體系具有一定的科學性,且簡單易學,因此,直至1958年中國政府公布《漢語拼音方案》之前,“威——翟”體系成為中國地名、人名和專有名詞的國際通用拼寫方式。另一方面,翟理斯還根據《佩文韻府》為每個漢字注了音韻(翟理斯用字母“R”來表示音韻),并用數字1到4來表示該漢字的各個聲調。此外,翟理斯還參照借鑒了莊延齡等人的漢語方言研究成果,在每個漢字下注明該字在不同方言中的發音,并用相應的字母來表示其所屬的方言區。例如,“C”表示廣東話、“H”表示客家話、“F”表示福州話、“W”表示溫州話、“N”表示寧波話、“P”表示北京官話、“M”表示中原音、“Sz”表示四川話、“Y”表示揚州話。[11]“如此煞費苦心地給漢字詳細注音,在漢英詞典中可謂空前絕后”[12](p.134-135),但這也正體現了《華英字典》的實用性。因為,許多使館的翻譯學生在學習兩年漢語官話后被分派到中國各地,而在當地方言有時要比官話更通行,從這個角度而言,《華英字典》中所標注的各地方言讀音為這些翻譯學生提供了莫大的幫助,這也是該字典受到駐華使館界普遍歡迎的重要原因之一。

當然,《華英字典》也難免存在一些不足,例如,所收錄詞條很多是翟理斯在閱讀和編纂中“信手拈來”之作,缺乏一定的標準和系統性;此外,“過多收錄方言(特別是滬杭一帶的方言)”、“極少收錄清末和民國初年已經大量涌入漢文書報刊中的新詞”、“個別漢語字、詞的英語釋義不準確以致有誤”等也是《華英字典》存在的缺點。[12]盡管如此,《華英字典》以其大量的詞匯、豐富的內容、詳盡的注音、完善的檢索方式,成為“20世紀頭30年最流行的一部巨型漢英詞典”[12],為西方人學習中國語言、了解中國文化架構起一座橋梁。

三、歷史的經驗與借鑒——對當今對外漢語教學的啟示

近年來,“由于中國綜合國力和國際地位的提高,世界各國與中國進行經濟文化等各種形式的交往日益增強,漢語在許多國家以及國際機構中成為僅次于英語的交際工具。全球出現‘漢語熱’已是不爭的現實”[13]。而要在全球范圍內推廣漢語,就離不開與之息息相關的對外漢語教學。當今對外漢語教學事業在學科建設、理論研究等方面取得了令人矚目的成績,但依然存在學科歷史研究薄弱,教學實踐模式單一、缺少新意,教材編寫難出精品等等不足。

因此,從歷史的角度對威、翟二人漢語教學理念、教學方法、教材編寫、詞典編纂等諸多方面的考察和剖析,不但可以為對外漢語教學史研究提供更多的史料和線索,同時對該學科的自身建設和完善亦具有十分重要的參考價值。同時,反觀威妥瑪、翟理斯二人的漢語教學實踐,無論是創造“威——翟”體系來拼讀漢字、還是選取與日常生活緊密相關的內容進行講授,無不強調和突出“實用”的教學理念。事實也證明,這些方法在當時對來華西方人的個體和群體漢語學習的確起到了積極的推進作用。這筆珍貴、豐富的歷史經驗,毫無疑問應引起對外漢語教學界的廣泛關注和思考。此外,回顧威妥瑪的《語言自邇集》、翟理斯的《漢言無師自明》、《華英字典》等教材和工具書,雖然出版年代距今相當長遠,但值得一提的是,威、翟二人均是外國人,他們對漢語的認識和編寫教材的出發點與中國人在教材編寫方面必定存在著一些差異,而這些差異在很大程度上又恰恰是中國人很難體會或是容易忽略的地方,因此這些教材里所記錄下的大量生動鮮活的語料、強調教學內容的趣味性、結合西方語言特征的講解方式、符合西方人口味的編排體例、突出實用性的指導思想等,至今仍有許多值得借鑒和參考之處。正如張西平教授所言,“鬧清中外古人漢語教學的內容、特點及方式、方法,尋求其中有規律的東西,總結其經驗教訓,繼承其優秀傳統,做到‘古為今用’,‘洋為中用’,以便探索出一條真正具有中國特色和中國文化底蘊、符合漢語漢字特點的對外漢語教學之路”。[14]

【參 考 文 獻】

[1] 郝穎.《語言自邇集》研究[D].北京外國語大學碩士論文,2005.

[2] 熊文華.英國漢學史[M].北京:學苑出版社,2007.

[3] 威妥瑪.語言自邇集——19世紀中期的北京話(張衛東譯)[M].北京:北京大學出版社,2002.

[4] 張德鑫.威妥瑪《語言自邇集》與對外漢語教學[J].國際漢學,2004,(10).

[5] 顧亮.威妥瑪與《語言自邇集》[D].浙江大學碩士學位論文,2009.

[6] 胡雙寶.讀威妥瑪著《語言自邇集》[J].語文研究,2002,(4).

[7] 魯健驥.談對外漢語教學歷史的研究——對外漢語教學學科建設的一個重要課題[J].語言文字應用,1998,(4).

[8] 王紹祥.西方漢學界的“公敵”——英國漢學家翟理斯(1845~1935)研究[D].福建師范大學博士學位論文,2004.

[9] H.A.Giles..Chinese Without a Teacher:Being a Collection of Easy and Useful Sentences in the Mandarin Dialect, with a Vocabulary(Fifth and Revised Edition)[M].Singapore:Kelley and Walsh,Limited,1901.

[10]潘偉斌.漢語學習何以無師自通?——翟理斯

[11]H.A.Giles..A Chinese-English Dictionary (Second and Revised Edition)[M].Singapore:Kelley and Walsh,Limited,1912.

[12]徐式谷.歷史上的漢英詞典(上)[J].辭書研究,2002,(1).

[13]康健.全球“漢語熱”背景下對外漢語教學新思考[J].成都大學學報(教育科學版),2009,(2).

[14]張西平.世界漢語教育史的研究對象與研究方法[J].世界漢語教學,2008,(1).