美國俚語中的性別歧視現象分析

呂春子

(昆士蘭大學,澳大利亞 昆士蘭 4072)

一、引言

本文旨在運用社會性別分析方法探索美國俚語中的性別歧視現象。社會性別分析方法,是采用兩性對比的方式探索兩性社會權力關系的方法。筆者比較關注美國流行文化對男女兩性的態度,因此采取了最直接的方式——研究俚語中的性別名詞,也就是民間對男女的各種稱呼。

這里有必要闡釋一下本文的“俚語”指代何物。這里引述一段《蘭登書屋韋伯學院詞典》對俚語的解釋,筆者以為這段概述足夠精確:非常不正式的詞匯和習語,它們比起常用語,更加隱晦、幽默、簡略、生動,存在時間也更短,并且表現得獨具一格。對于俚語的性別分析,主要是借助社會性別分析方法,對于非正式的常用語進行分析,來展示其背后隱含的性別歧視。

美國俚語具有很強的代表性——它的描述需要足夠貼切、在人群中產生一定的共鳴,否則這個詞不可能有足夠的影響力和傳播動力。它的文本也要足夠簡潔,用詞足夠經濟,我們發現俚語基本都是簡短的詞條,因為一個詞永遠比一句話的傳播速度快、影響力大。反過來可以說,如果某個詞在民間流傳甚廣,它一定準確、言簡意賅地反映了多數人的觀點。因此從俚語中提煉的文化現象,只要研究過程合理,就基本省去了鑒定真偽的需要。因此俚語研究的本質是對觀察者的觀察。俚語的又一特點是不雅和粗俗,過去的研究也因此盡可能規避了它,但筆者認為這種無拘無束、毫不掩飾的一面帶給了它正規語無法媲美的真實性,可用作洞穿現象核心不可多得的研究手段。

筆者相信,通過研究俚語對不同男女的“稱呼”,可以觀察到這個社會的性別歧視程度。對這種“稱呼”的產生,首先人們要有足夠的興趣觀察,且視線停留的時間必須足夠長,這樣才能有確切的文本輸出。

二、社會性別分析的方法和研究思路

本文從社會性別視角將俚語分為男女兩組,探究哪個性別的哪些群體容易得到關注,哪些不容易得到關注,關注的是什么,以對比俚語所體現的流行文化在兩性關注上的異同。得出的結論或許不能推演至整個美國流行文化,但多少能給后者帶來一些啟示。

(一)詞典的選擇

對于俚語的分析,首先要考慮的是如何選擇俚語資料,本人查閱了大量的美國俚語詞典,決定借助其中一本俚語詞典,做量化的統計與分析。詞典是本文即將展現的所有詞條和對詞條解釋的出處,因此需要嚴格選擇,選擇標準如下:需要在近期出版或再版,以保證研究適用于當下而非過去;需要收錄一定量的詞條,以保障從中提取的詞樣具備一定的數量基礎,能夠進行科學分析,并得到有效結論;需要與本論文選擇俚語的定義和理解基本一致;最好提供引文和出處,當釋義不可避免地出現了主觀和模糊的描述時,筆者有第二種資料可以參考;出版社和詞典編纂者擁有一定的權威,詞典本身的權威性也需要受到美國社會的認可。

本文選擇的詞典是由湯姆·戴爾澤(Tom Dalzell)編寫的《羅德里奇現代美國俚語和非傳統英語詞典》(TheRoutledgeDictionaryofModernAmericanSlangandUnconventionalEnglish)。該書出版于2009年,擁有25,000個詞條,并輔以生動的解釋和引文的原文。俚語多由編者親自從流行文學、報紙、雜志、電影、電視節目、流行歌詞和互聯網摘錄,得到了《書單》(Booklist)《時代文學副刊》(TheTimesLiterarySupplement)《逆流而行》(AgainsttheGrain)《選擇》(Choice)和《書籍論壇》(Bookforum)等雜志的正面評價。詞典編者在前言中特別強調:“具有侵犯性的俚語不會因它在種族、倫理、性別和其他方面的詆毀而排除在收錄范圍外”,因為這樣就“否定了被使用的事實”。在筆者看來這本詞典是性別研究的理想選擇。

(二)關于詞樣

如前所述,本文探討的詞樣本質上是某種性別群體的稱呼,也就是說,是不能誤用在異性身上的。這種性別特異性的鑒定標準有兩個:第一,釋義的主語要明確為“女的”或“男的”,如“Hatpin Mary,a male professional wrestling fan who prodded wrestlers designated as villains US, 1975”;第二,詞條本身含有體現性別的字眼,比如中文的“妓女”不能用在男人身上,aceman一詞的釋義主語雖然是性別模糊的“戰士”,但man這個字帶給了這個詞性別功能,除非口誤,是不能誤用在女人身上的,類似的還有“call girls”“wheel man”“boys in blue”等。合格的詞樣還需要對兩性群體有更進一步的界定,而不僅僅停留在對一種性別的泛泛之稱。所以本文的詞樣首先應是個指示代詞,其次是針對性別的、非泛指的指示代詞。

論文通過對詞典電子版進行關鍵字搜索提取出合格的詞樣。關鍵字包括常見的“boy”(男孩)“man”(男人)“men”(男人們), “male”(男子)和對應的“girl”(女孩)“woman”(女人)“women”(女人們)“female”(女子)。但在提取了400多個詞樣之后,筆者意識到若不考慮詞典編者的寫作習慣,這種提取方式得到的結果很可能是不完整的。比如“prostitute”這個詞,正如“娼妓”之于中文,雖然包括柯林斯、牛津等在內的權威詞典沒有詳細界定它所指代的性別群體,但是詞典編者將它默認為女性職業。詞典中每每提到男妓,都明確了“male” prostitute,提到妓女則自動省略了性別前綴,這些細節反映了編者對“prostitute”的性別刻板定型,因此有必要將它收入女性關鍵詞。與此情況相似的還有“gay”(同性戀)、“pimp”(皮條客)。

經過反復幾輪嘗試,關鍵詞最終統一為男性的“boy” “man” “male” “pimp” “homosexual”,和女性的“girl” “woman” “female” “prostitute” “lesbian”。但具體收錄標準取決于該詞的出處和上下文。最終提取出了男性的605條和女性的578條,分別整理成兩張excel表格。“broad, a woman US, 1911”“boo-boo, a woman US, 1997”“cocker, a man US, 1946”這樣的泛稱不在收錄范圍。同時還有一些詞條雖然滿足一開始列出的標準,但仍然無法歸類,它們描述了某個群體與說話者的關系,卻沒有對他們的情況具體說明,如“cutting man, a best friend(好朋友)US, 1970”“goombah, a loyal male friend(忠誠的男性朋友)US, 1954”“old girl, your mother(你的母親)US, 1878”。

(三)詞樣分類

每一個詞條和釋義分別代表了具備某些特征的性別群體。論文通過識別、分類這些特征,鑒別一千余個群體身份。特征通過調整句型結構得出,如“a girl” 是 “a woman who is young”(一個年輕的女人); “a prostitute”是“a woman who is a prostitute”(一個作妓女的女人); “bagman”是“a man who is a drug dealer”(一個販毒的男人);“a pretty girl”是“a woman who is young and pretty”(一個年輕的、漂亮的女人)。為了觀察俚語創造者/公眾對特定特征的興趣點,特征詞語首先需要經過系統分類,為接下來的計算、整理和對比做準備。比如,young、old、teenager、college student等詞都包含著“年齡”方面的信息,因此“年齡”作為“指標”之一,確定了一種分類方式、一種統計目標。與年齡并列的其他“指標”,首先要保障命名的準確性,即能夠準確概括一類文字信息;其次要有一定的收錄基數,歸入的詞條太少是沒有參考價值的;再次要與本文目的一致。在上述的基礎上,分類結果應該能最大限度地囊括性別群體,最好是歸入“其他”一欄的詞條數不高過平均值(總數/分欄數=平均值)。經過反復調整,最終確認的分類指標是:年齡/外貌/掙錢方式/性取向/出身/對性和異性的態度/能力/輿論評價/非法行徑/性格特征/其他。

A.年齡:對年齡做出的描述,明示或暗示。如果主語是大學生、中學生,將會在此處標示“年輕”,鑒于大部分大學生和中學生都處在人生的早期。

B.外貌:對指代群體的五官、身材、頭發等外貌情況做出的描述或評價。

C.掙錢方式:某些掙錢手段過于零散,或是落在合法與非法的灰色區域,不可算作正規職業,便同職業一起歸入此類。

D.性取向:指代群體的性取向,或與某種性取向群體有關系,如,被追求對象。

E.對性和異性的態度:某些對異性的態度就是對性的態度。

F.輿論評價:釋義中含有一些明顯由第三方做出的主觀性評價,如“受歡迎”“重要”等字眼,不是對指代群體的客觀描述,無法歸入以上任何一類,便歸在此處。

G. 同性戀者的性格特征:如,小氣的、女性化的、刻薄的。

H.非法行徑:罪犯或是犯罪、暴力團體的一員,或涉及毒品買賣。

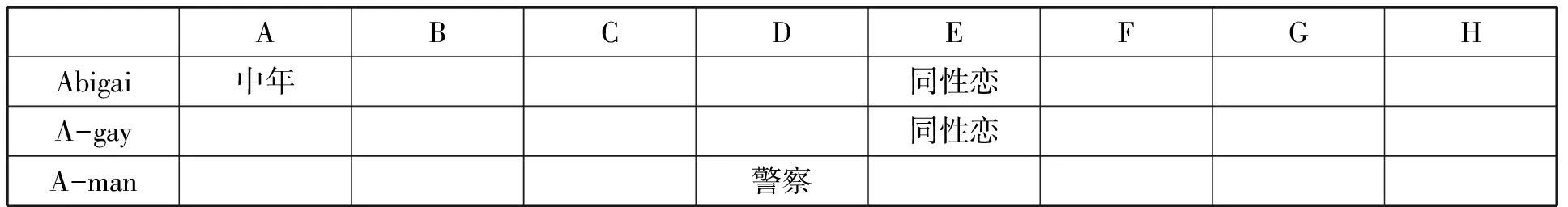

最終,每一個詞條應整理成如下形式,例如,“a woman, 指標 I: prostitute, 指標 A: young, 指標 B: beautiful, 指標C: prostitute(一個女人,A指標:年輕,B指標:美麗,C指標:妓女)”,如此得以將1200條詞樣分別整理成兩張excel表格,表格的一部分如表1所示:

表1 被關愛對象目前正在接受的志愿者服務

(四)研究思路

研究的主干部分,會把男女兩性各個指標的大致情況以數字、百分比和各種圖表的形式展現出來。為了便于理解和對比,每種指標下的信息又會進行二次分類。類別和類別下的詞條都在表格中公開,力求客觀。在這里需明確的是,本文的一切歸類是建立在對作者的信任之上的,如果作者有明確指出的東西本文不會違背,只有當語焉不詳時才會訴諸于引文。最后,則是對觀察的觀察,即將統計的分析結果進行提煉,給出論文探究到這一步的總結性結論。

三、美國俚語的性別分析

(一)整體判斷

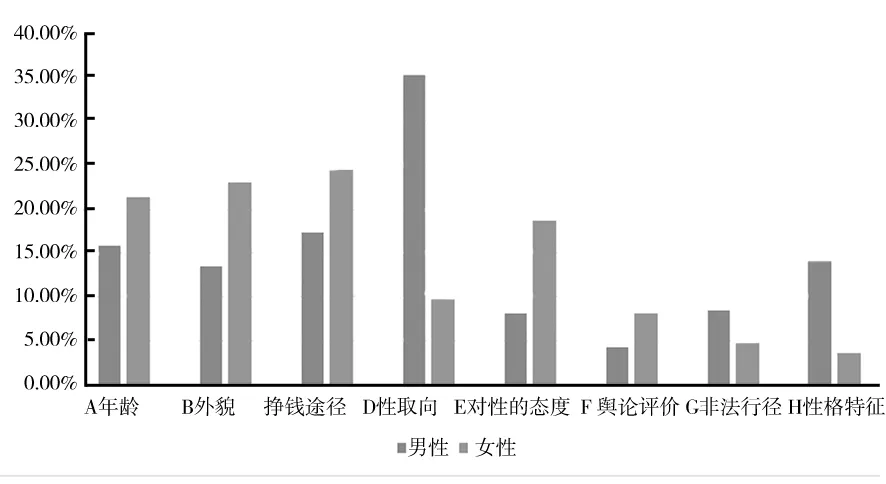

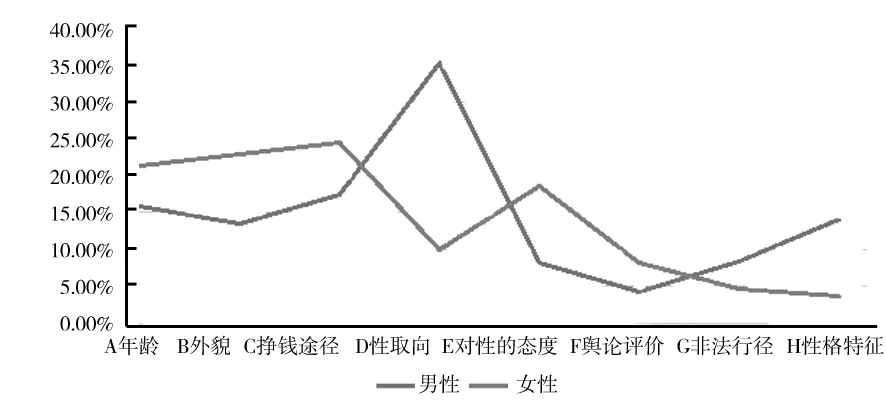

經過搜索,符合條件的男性俚語一共有605個,女性的有578個。每項指標所占整體的比重如圖1所示。圖2是在圖1的基礎上,將各值用線連接起來,形成的高低起伏的折線圖。由后者可直觀地看出,公眾的關注并非平均分配給各個群體,而是呈現出由某個或某些因素決定的鐘形函數圖。從兩條折線互補的走勢可推斷,公眾對人群的興趣點是因性別而異的,究竟哪種性別因哪種因素受到關注,就是下一步要探討的問題。

圖1

圖2

(二)相似之處

雖然男女兩組數據在整體上是相異的,但仍然有個別指標表現出了相似之處,如指標A和指標H。下面分別進行說明。

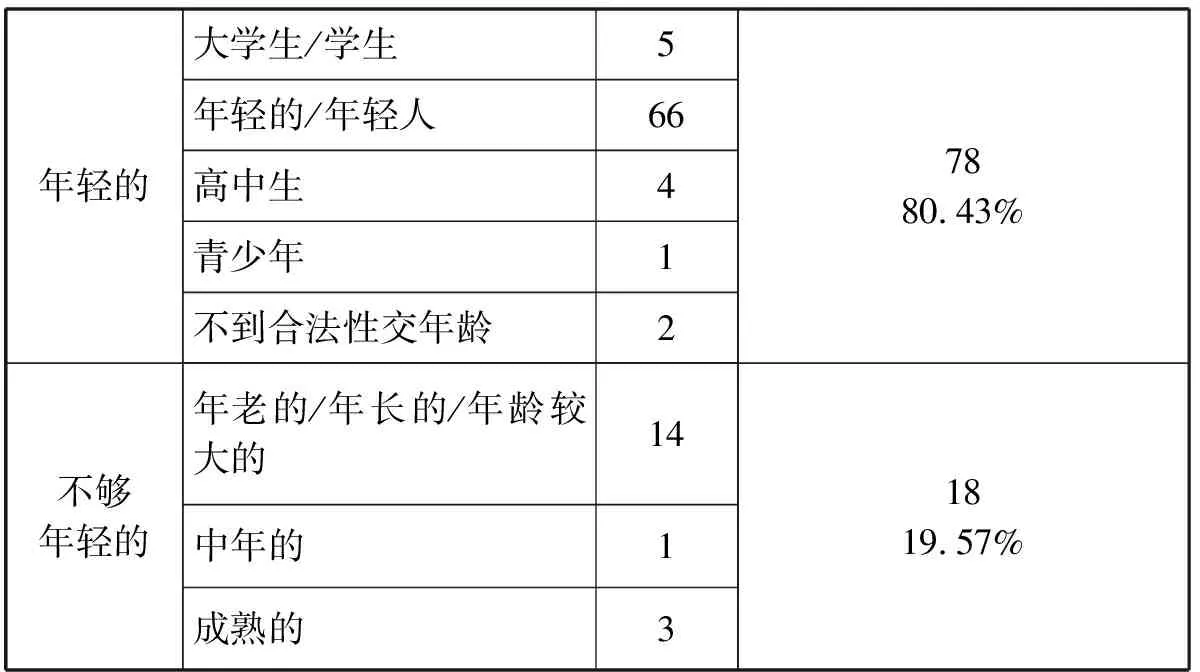

1.指標A: 年齡。年齡被分為“年輕的”和“不夠年輕的”兩類。從俚語的統計來看,社會更為關注“年輕的”群體,無論是男性還是女性。不過,俚語對于女性的年齡描述整體上多于男性:有21.42%的女性俚語包含年齡信息,比男性多出5%。從詞條的統計來看,關注年輕女性的比關注年輕男性的高出15個百分點。

女性的578個詞條中,有123個詞包含年齡信息,占總數的21.28%(詳見表2)。

表2 女性詞條包含年齡信息情況

男性的605個詞條中,有96個詞包含年齡信息, 占總數的15.87%(詳見表3)。

表3 男性詞條包含年年齡信息情況

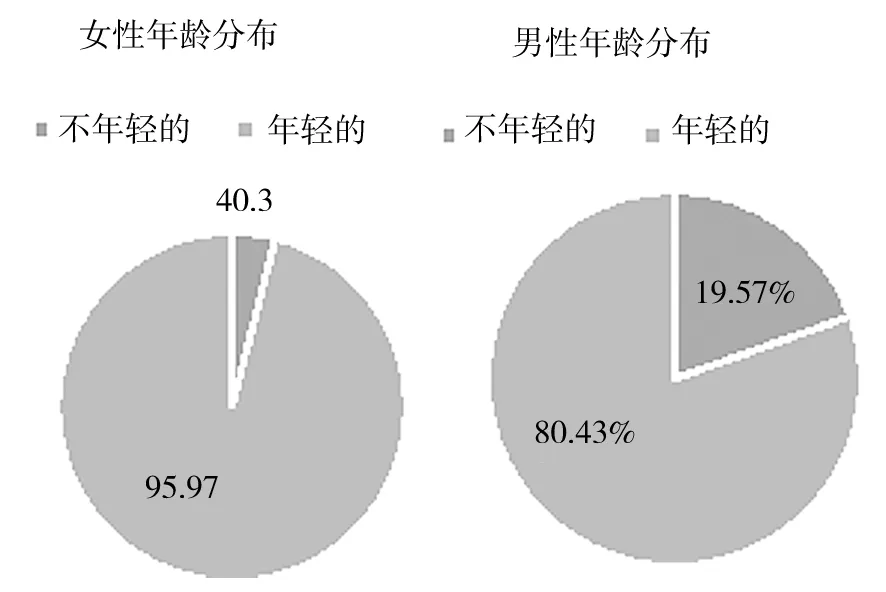

由圖3所示,雖然有關年輕女子的俚語比年輕男子多出15%,但兩者在各自的餅圖上都占據了絕對優勢。可見無論哪種性別,年輕的群體都更容易受到社會關注。反之,不夠年輕的群體(尤其是女性)更不易被社會觀察并進入俚語的語境。另外,男性信息列表較女性展現出了輕微的多樣性——在“不夠年輕的”分類里多出了“中年的”“成熟的”兩組,這兩種說法使年齡不再是丈量生理變化的工具,而是心智成熟的標尺。

圖3 餅狀圖對比

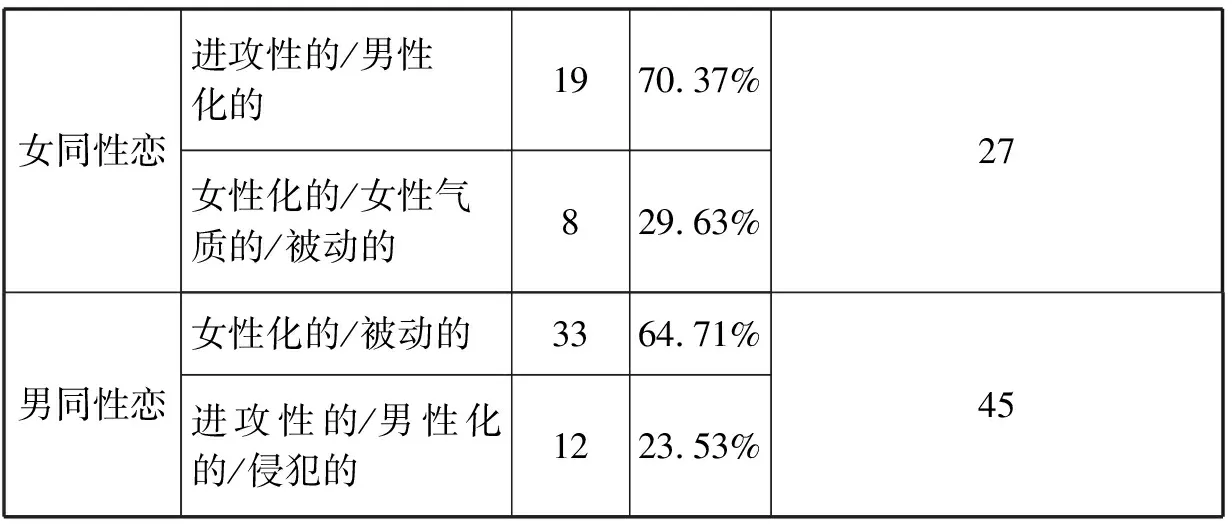

2.指標G:同性取向下的性格特征。指標G下的男女兩性俚語相當豐富,因此比較難分類,但它們各自的同性戀詞條表現出了相對固定的模式,如表4所示:

表4 男女同性戀詞條狀況

由表4可知,社會更傾向關注生理性別與社會性別不一致的同性戀群體,這對解讀性取向指標的結果帶來了一些啟示。

(三)差異之處

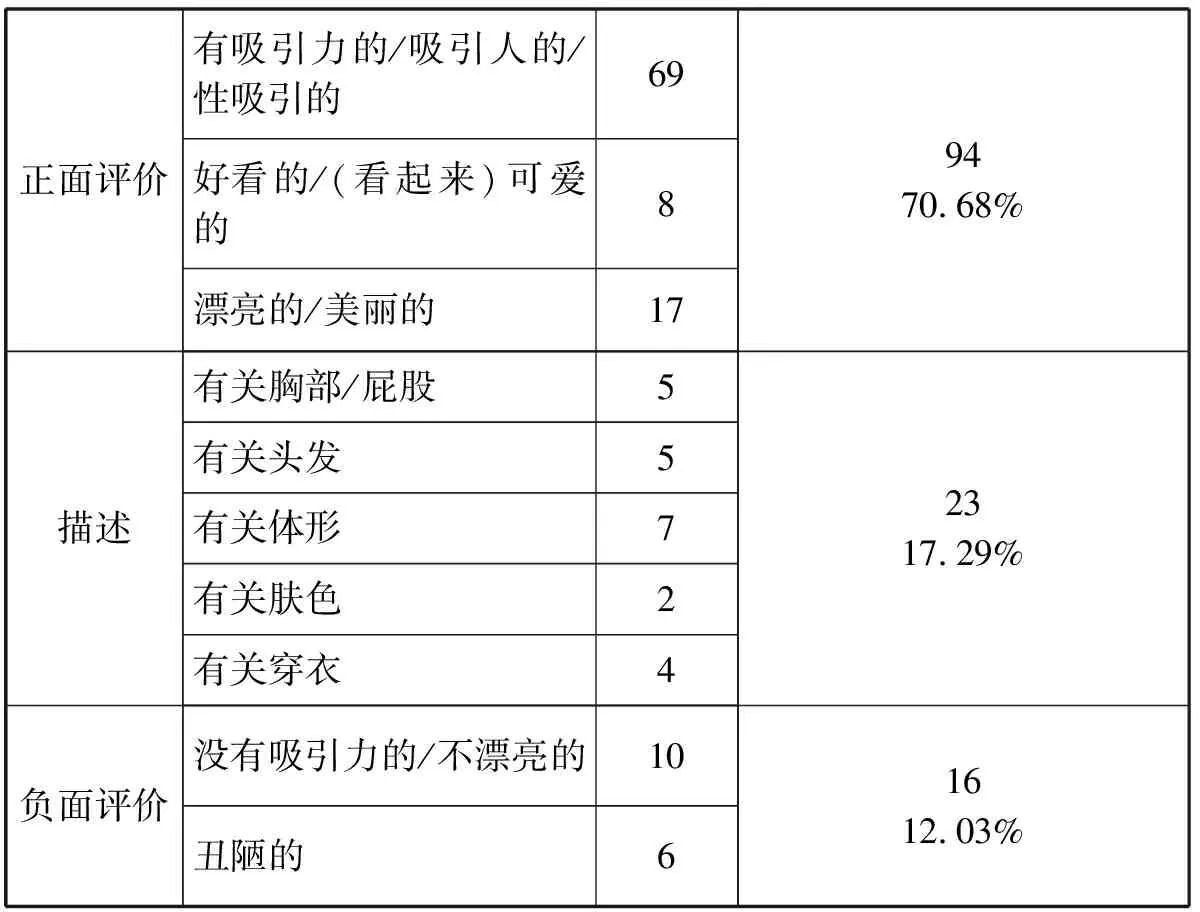

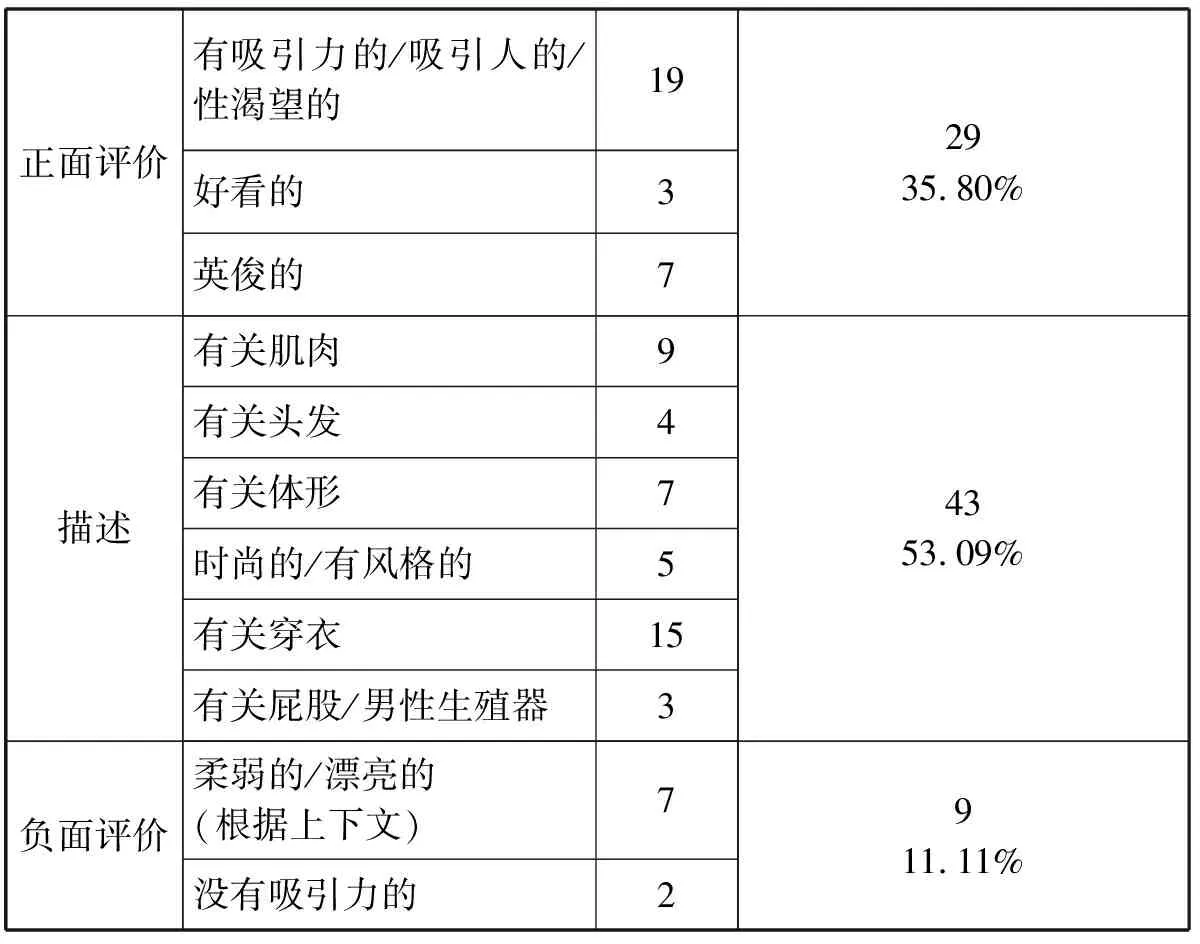

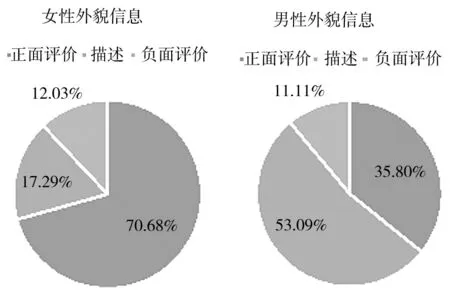

1.指標B:外貌信息。所有外貌信息分為兩大類:“評價”和“描述”,而“評價”又分成正面的和負面的。“評價”比“描述”在用詞上更整潔,但捆綁的主觀信息量遠比后者大。比如“有吸引力的”一詞,雖沒有具體描述對象的頭發、體形、膚色、胸部、屁股等,但讀者心中已有判斷。簡而言之,“描述”是相對客觀的文字素描;而“評價”是被賦予美學價值的描述的組合。

女性的578個詞中有133個含有外貌信息, 占總體的23.01%(見表5)。

對女性外貌的評價高達83%,比男性高出將近40個百分點。由此可見,流行文化對女性外貌的“美”和“丑”的判定,比男性要更加苛刻,即是說,更多的描述信息容易落入“評價”的范疇。這種苛刻程度,從本文的數量來看,幾乎是男性的兩倍。反之,超過一半面積的男性餅圖(見圖4)都歸于描述類別下,可以說,社會評價對男性的外貌更多體現出了寬容。

表5 女性詞條中含有外貌信息的情況

男性的605個詞中有81個含有外貌信息, 占總體的13.39%(見表6)。

表6 男性詞條中有含外貌信息的情況

圖4 餅狀圖對比

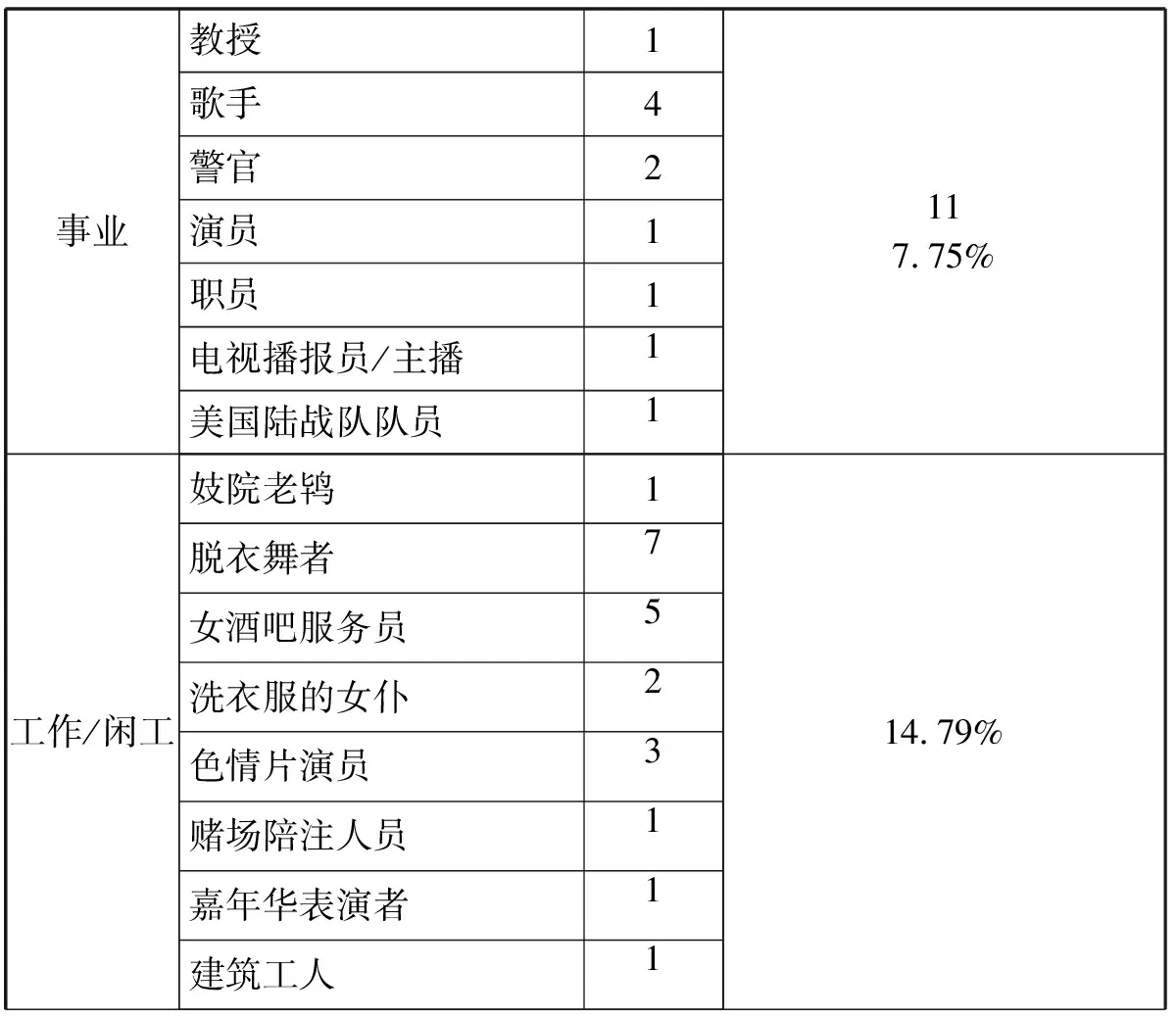

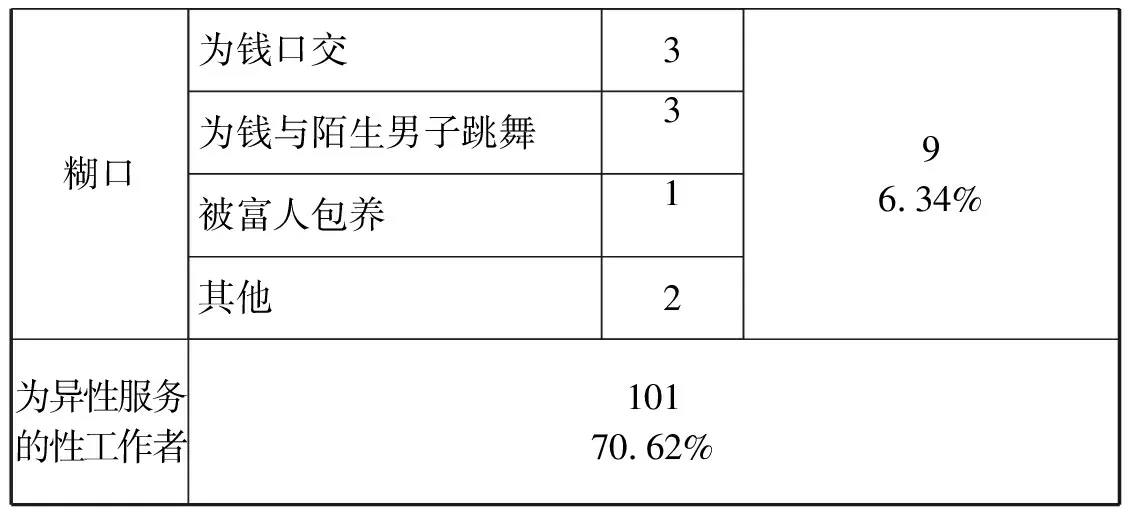

2.指標C: 賺錢途徑。賺錢途徑的劃分相對比較復雜。本文總結出了兩種分類方式。C1注重賺錢方式的正式程度,根據該職業有沒有晉升的可能性、上班時間是否規律、薪酬的多少等,依次粗略地分為事業、工作/閑工、勉強糊口,以及難以歸入以上任何一類的“性工作者”,考慮到美國各州對性服務業的態度參差不齊,“性工作者”便自成一類。C2分類充分開發了C1展現出的另一種分類潛力,它注重的是這份工作與“性”的關系,是否涉及與異性或同性發生性關系,是否涉及調情以及其他性手段,分類下的具體用詞都列在表7、表8中了。

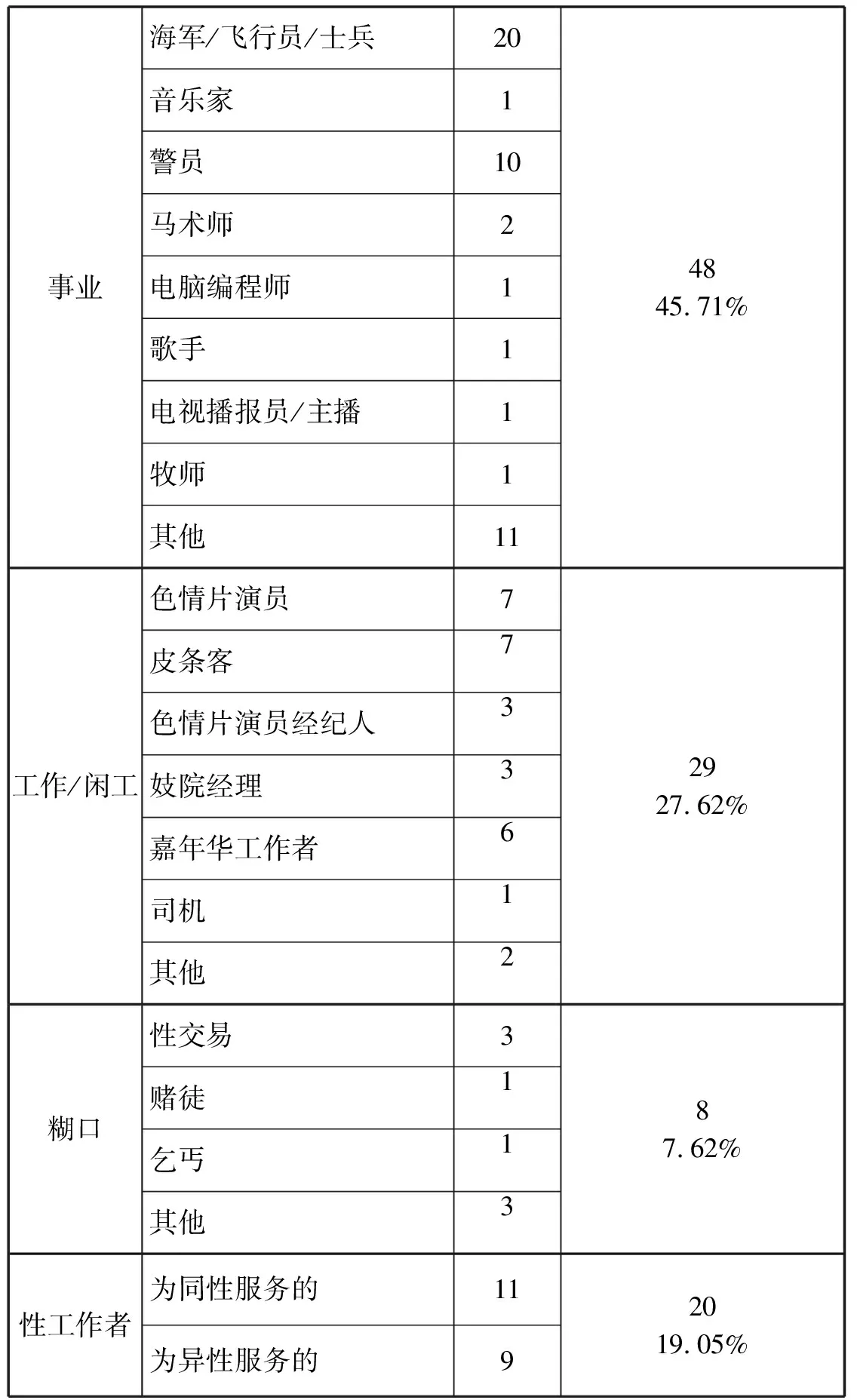

(1)C1: 事業/工作/糊口/性工作。

女性詞中有142個詞含有此類信息,占24.57%(見表7)。

表7 女性詞條中含賺錢途徑C1信息的狀況

續表

男性詞中有105個詞含有此類信息,占17.36%(見表8)。

表8 男性詞條中含賺錢途徑C1信息的狀況

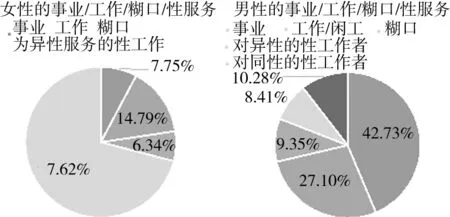

圖5 餅狀圖對比

為男性服務的妓女占據了餅狀圖1/4的面積。而只有8.41%的職業男性為女性提供性服務。令人意想不到的是,為同性提供性服務的男子比對異性服務的還要多近2%。另外,職業和事業在描述男性時出現得更為頻繁,兩者占到總數的近70%;而女性的事業和職業加在一起還不到總數的1/4(見圖5)。

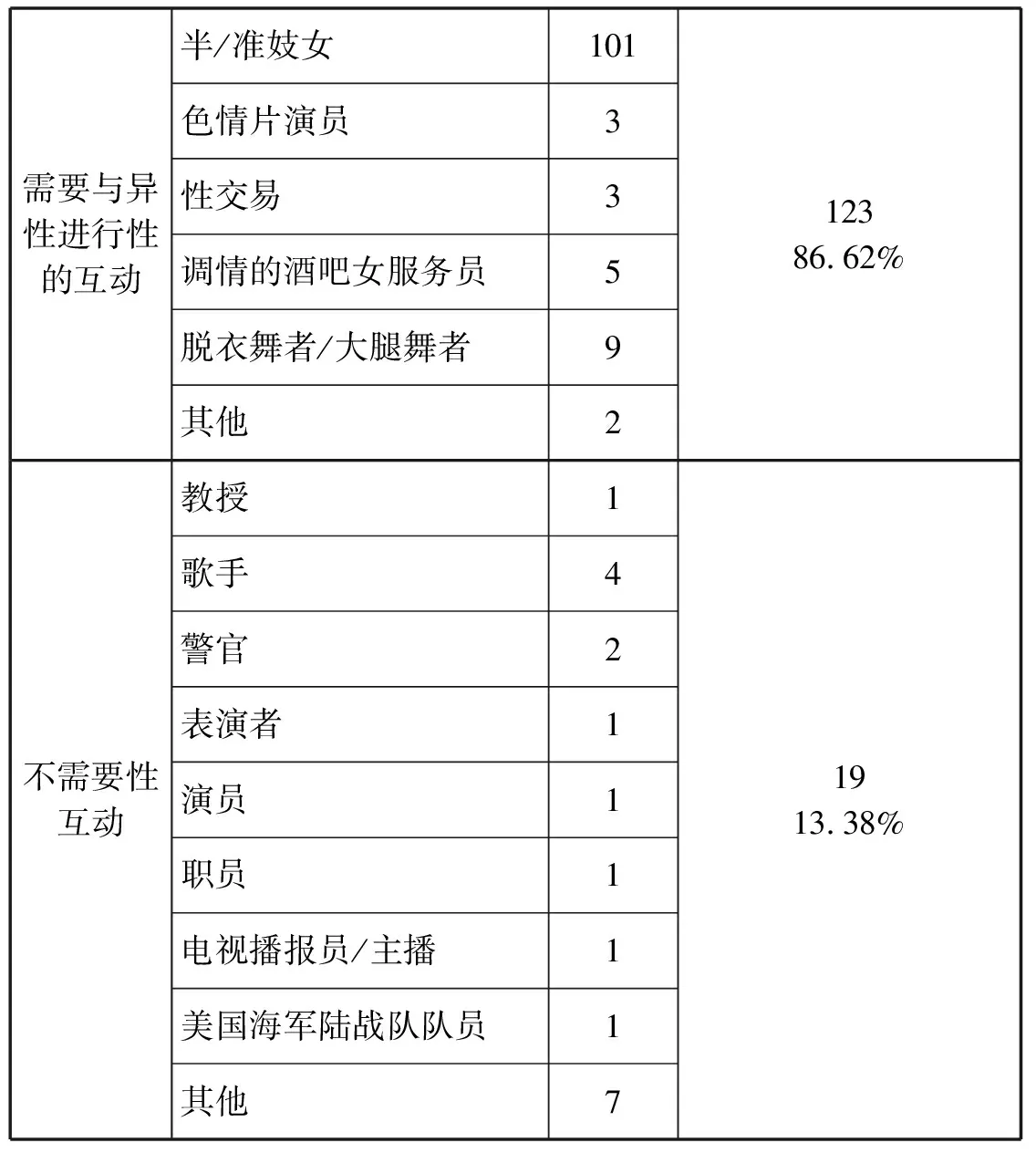

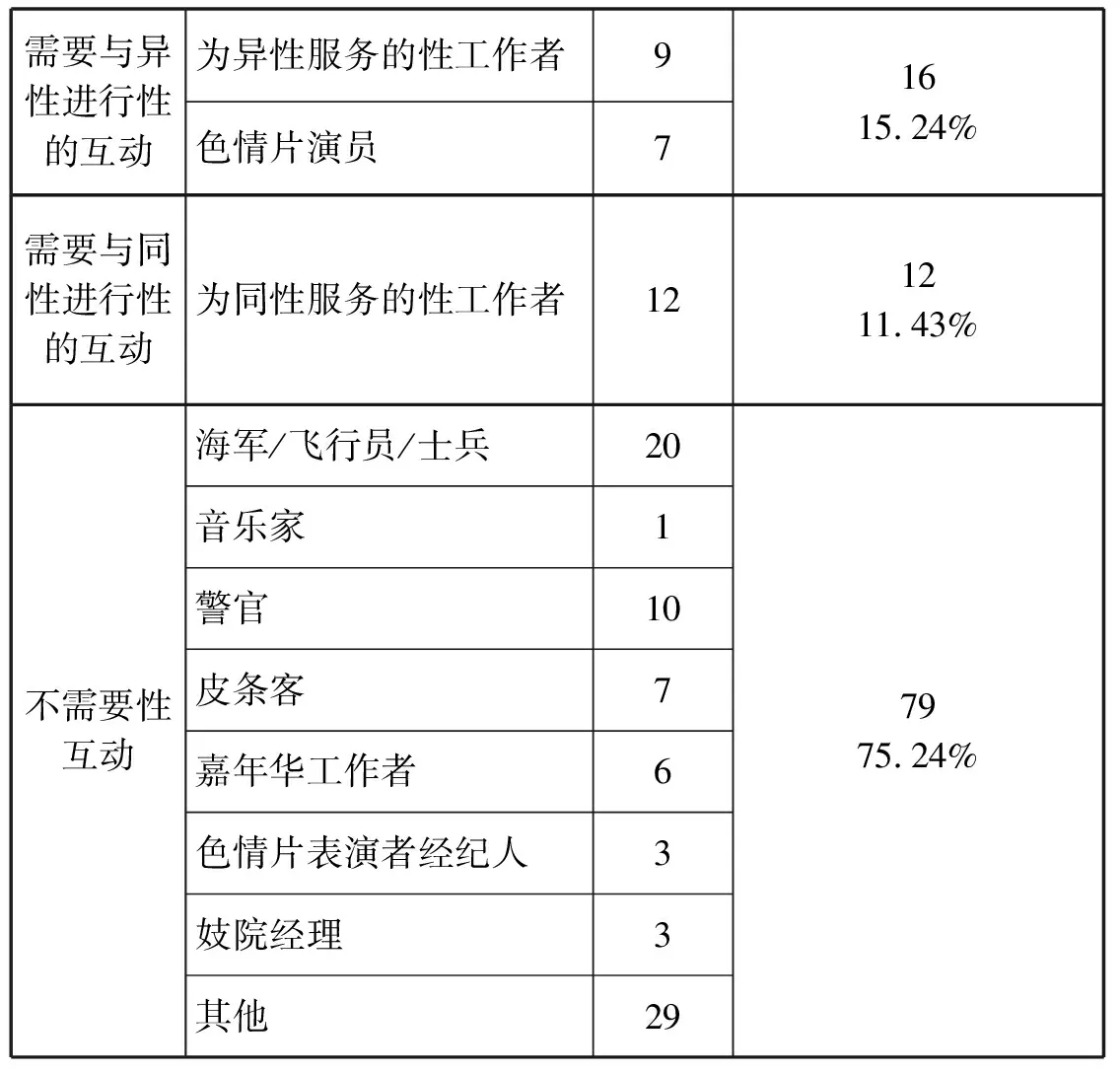

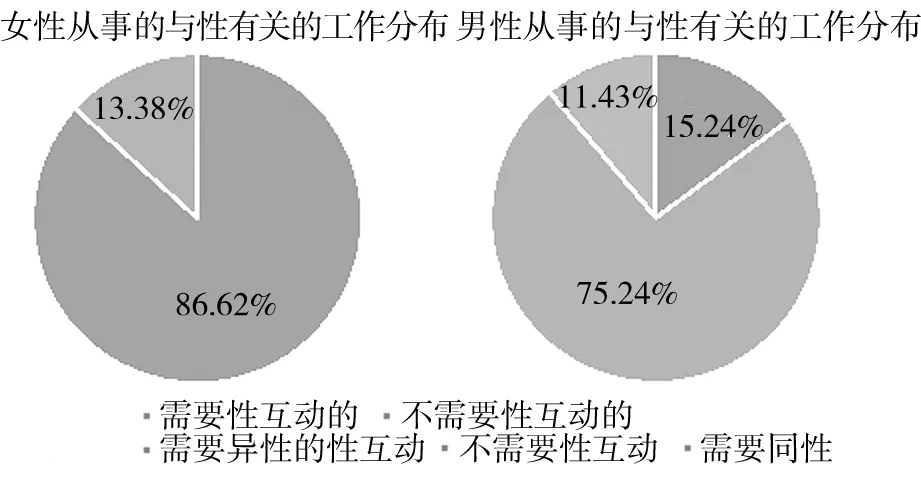

(2)C2:需要性互動的工作/不需要性互動的工作,見表9、表10。

女性詞中有142個詞含有此類信息,占女性詞的24.57%(見表9)。

表9 女性詞條中含賺錢途徑C2信息的狀況

男性詞中有105個詞含有此信息,占17.36%(見表10)。

表10 男性詞條中含賺錢途徑C2信息的狀況

圖6 餅狀圖對比

C2分類的結果證實了由C1引發的猜想。由圖可見,86.62%的女性的賺錢手段涉及了(與異性發生的)性互動,這個部分在男性中只占不到15%。男性的賺錢方式有75.24%是不需要有性互動的。

3.指標D:性取向。

圖7 餅狀圖對比

2002年8月,Gallup采用開放式調查評估了美國男性同性戀及女性同性戀的比例。平均估計是21%的男人是男同性戀,22%的女人是女同性戀。在數量幾乎均等的情況下,社會對男同性戀的關注度明顯高于(3倍)對女同性戀的關注度(見圖7)。

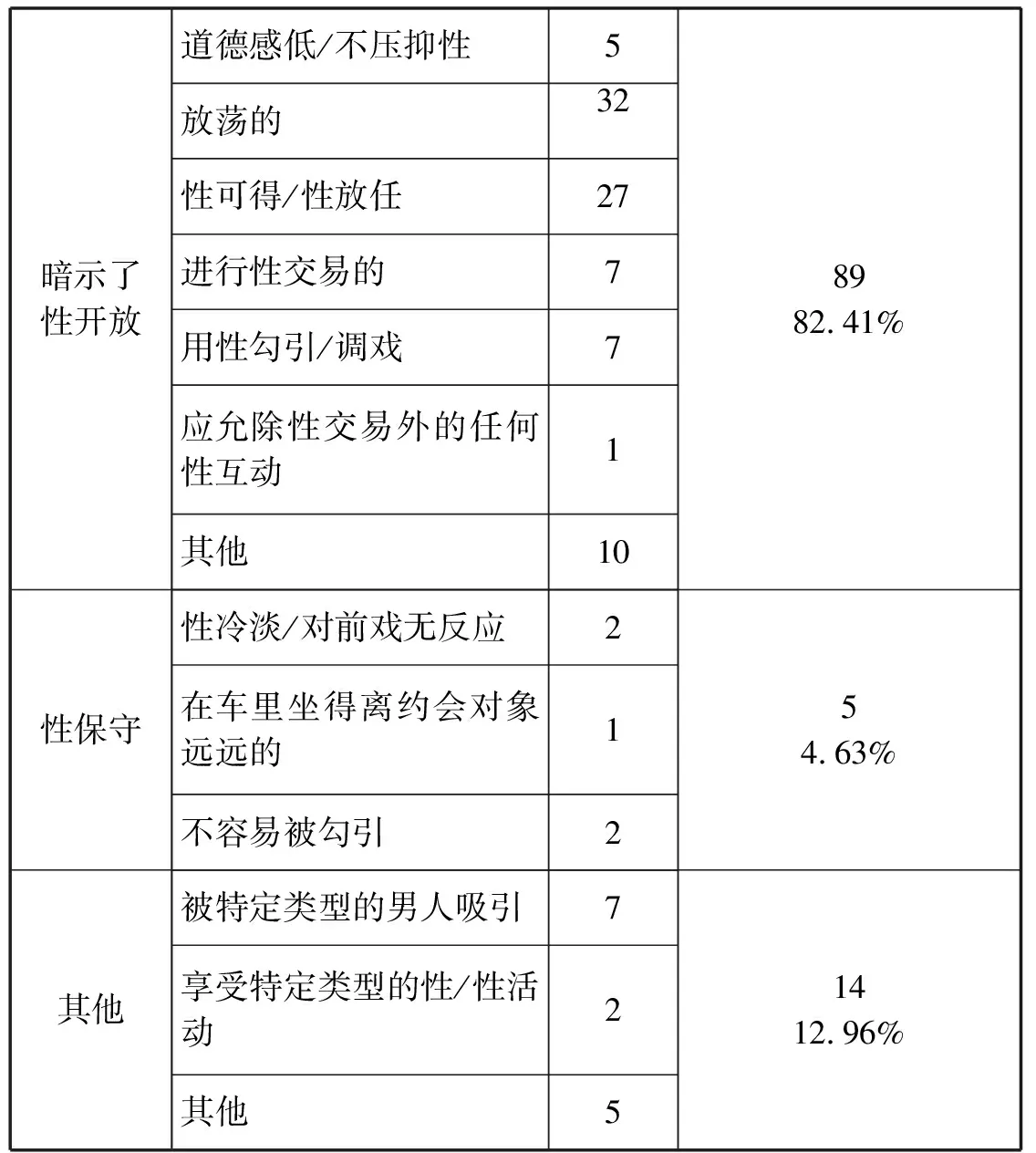

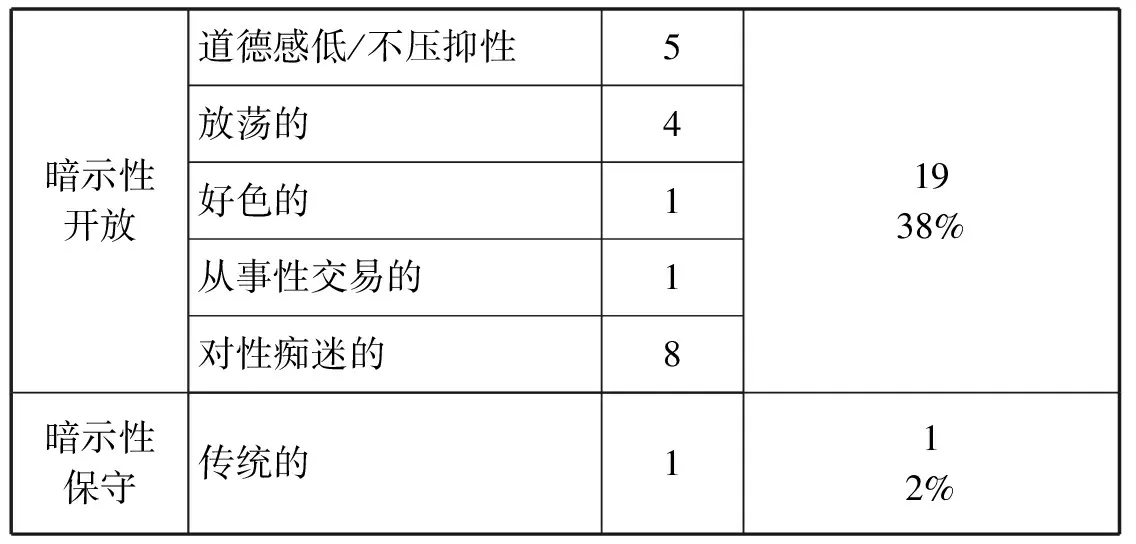

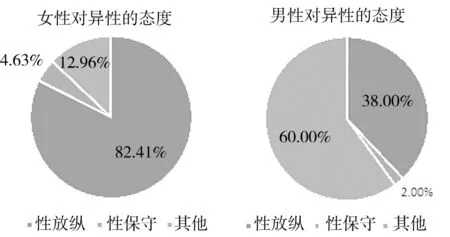

4.指標E:對(異)性的態度。

女性詞中有108個詞含有此類信息,占19.00%(見表11)。

表11 女性詞條中含對異性態度的信息的狀況

男性詞中有50個詞含有此類信息,占7.44%(見表12)。

表12 男性詞條中含對異性態度的信息的狀況

續表

圖8 餅狀圖對比

由圖可見,超過82%的女性的性態度都置于“性放縱”的分類下,與此同時,60%的男性性態度是中性的。另外值得一提的是,在描述32個女人不太保守的性態度時用到了“promiscuous”(荒淫無度的、放蕩的),表現出了道德上的貶低,在描述男子時,這個詞只用了4次。

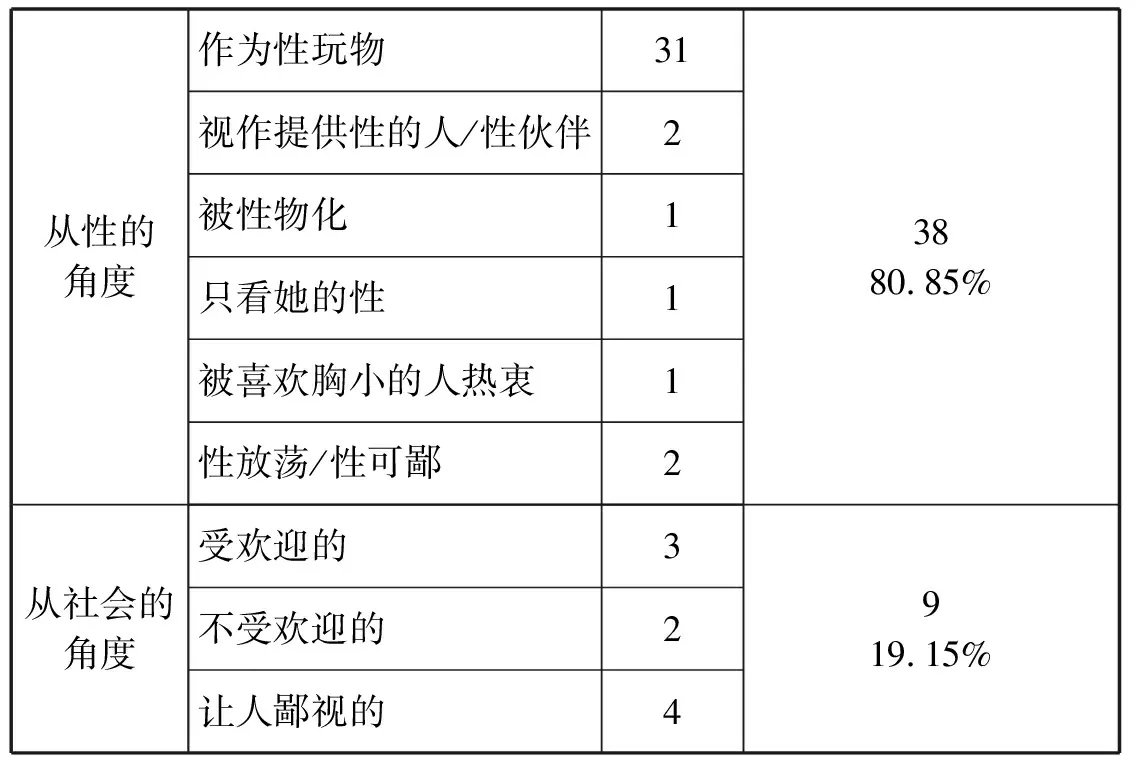

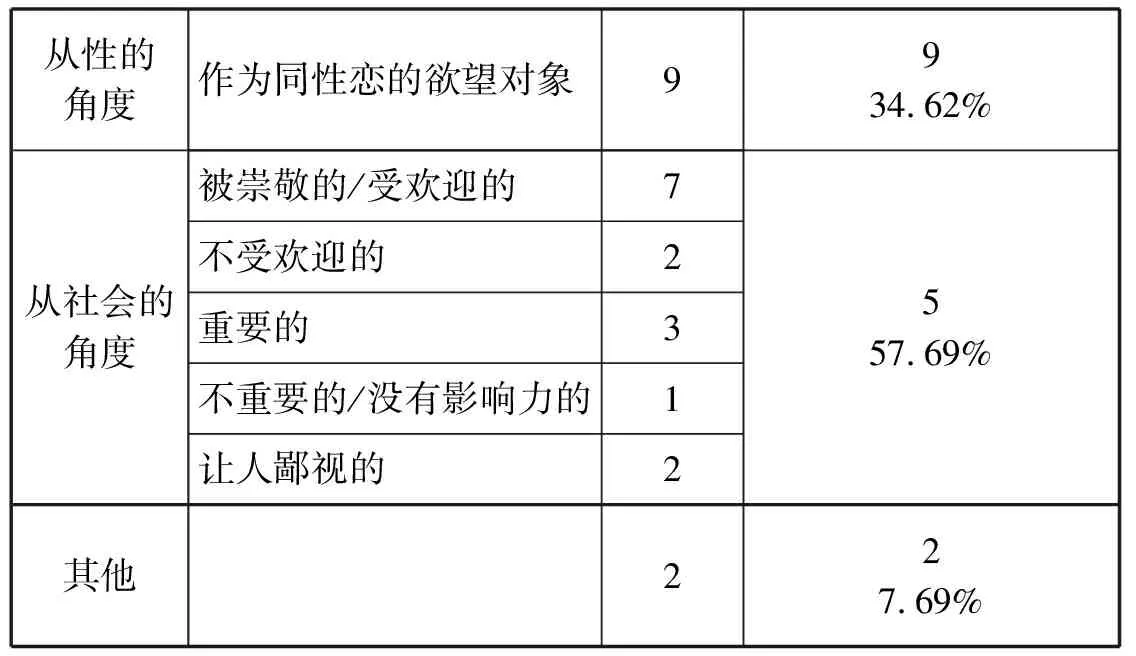

5.指標F: 輿論評價。

女性詞中有47個詞有此類信息,占 8.13%(見表13)。

表13 女性詞條中含輿論評價信息的狀況

男性詞中有26個詞有此類信息, 占4.30%(見表14)。

表14 男性詞條中含輿論評價信息的狀況

圖9 餅狀圖對比

超過80%的女性俚語收到的社會評價是從性的角度出發的,而同樣角度的男性只占總數的35%,且這35%都是出自同性的性觀察。大多數男人是作為“社會的人”而非“性的人”看待的。

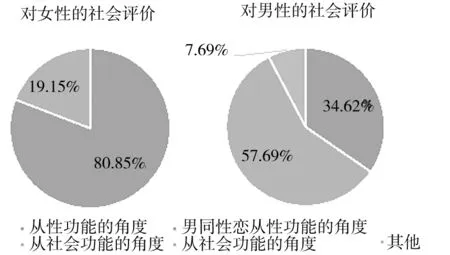

6.指標H:非法行徑。

圖10 餅狀圖對比

四、潛在的性別歧視

(一)社會對男女的關注點

分析各個指標后發現,社會對女性的關注集中在年齡、外貌、性互動職業、放縱的性態度上。可見俚語所代表的流行文化關注的典型的女性形象是年輕、有性吸引力、放蕩的妓女。不難發現,這幾個特征重疊的區域是“性”——年齡是身體發育的時間刻度;外貌決定了性征,對性的放縱態度和以性作為賺錢手段與否決定了與男人發生性關系的可能性。可以說,性就是決定女性的“關注度函數”的變量,是社會的關注點。

社會對男性的關注集中在年齡、外貌、性取向、事業以及是否有犯罪經歷上,其中外貌、事業、犯罪和性取向這三個指標下的信息分布與女性產生了很大程度的分化。雖然年齡和外貌同樣受到了較高的關注,卻并不是作為測量性征的工具,而是衡量男性的體格健壯、心智健全(關于肌肉、體形、穿衣的中性描述)等社會功能的指標。

(二)男性視角

筆者認為,本次對美國俚語的調查結果表現出了強烈的男性視角,可見至少美國社會的俚語創造權是掌握在異性戀男子手中的。女性豐富的價值被俚語簡化成受男性追逐、捕捉的性獵物;而男性承擔了賺取社會地位、財富的角色。這種對女性片面的關注剝奪了女人的社會價值,顯然是不公平的。這種注意力使女人對自己的價值判斷受到誤導,甚至妨礙她們對事業和其他個人價值的追求。同時,社會將過多注意力放在女人的性上,也將過多社會職能壓在男人的肩上。這種性別分工必然給薪金不高的男性和有事業心的女性帶來精神的壓力。

(三)同性戀群體

部分同性戀人群表現出了與其生理性別不符的社會性別特征。其中,圖1的性取向指標下,社會對男同性戀的興趣遠遠高于女同性戀(3倍之多)。人們在觀察男同性戀的時候表現出了與觀察女性驚人一致的興趣——年齡、外貌以及是否從事性工作。幾乎可以說,男同性戀被視為男人中的女人。他們女性化的穿衣風格、講話方式和行為動搖了男權統治的根基,于是惹來眾多非議。

美國俚語中不僅存在性別歧視現象,而且其規模超出了筆者的預期。俚語所代表的流行文化主要關注女性的性吸引力和男性的社會功能。