從延安時期廣告宣傳畫看婦女身份想象

常 彬,張 鵬

(河北大學,河北 保定 071002)

延安時期指的是中共中央在陜北的13年,具體指1935年10月19日中共中央隨中央紅軍長征到達陜北吳起鎮(今吳旗縣),到1948年3月23日落戶“陜北”,毛澤東、周恩來、任弼時在陜北吳堡縣東渡黃河,迎接革命勝利曙光的這近13年的時間。中國現代史上,20世紀30~40年代最顯著的特征是戰爭和救亡緊密相連,抗日戰爭和解放戰爭相繼存在。戰時特殊的政治文化氛圍使這一時期的審美方式也具有戰爭文化的色彩,或者說很大程度上一切文化表現形式都在為戰爭服務,文學創作、廣告藝術也不例外。地處中國西北一隅的延安解放區,在其主流文化的建構上,也遵循著這樣的要求。

區別于國統區的廣告創作,解放區的廣告傳播宗旨是戰爭文化建構下的意識形態宣傳,大力宣傳馬列主義思想,擴大黨的政治影響力,鼓舞解放區軍民的抗戰熱情,滿足軍民日常生活需求,最大限度地調動包括婦女的力量等一切積極因素抗戰。大生產運動緩解了人民生活上的困難,繁榮了延安經濟,為廣告業的發展奠定了基礎。延安《解放日報》于1941年5月16日創刊,5月17日就刊登了《本報廣告科啟事》,通過刊登商業廣告解決了辦報經費不足的困難,并且揭開了延安黨報登載廣告的歷史。

廣告一詞,顧名思義是“廣而告之”。廣義的廣告,可涵蓋包含一切“廣而告之”目的的所有“推銷”手段。廣告、海報、招貼具有一定的商業意義,其藝術性服務于商業目的。廣告宣傳畫則不同,它沒有具體的商業要求,而有一定的政治訴求,其藝術性服務于政治宣傳的需要。在廣而告之層面上看,它們都屬于廣告的范疇。《解放日報》的廣告大概包括商業廣告、文化廣告、政治宣傳廣告和各種啟事。與此同時,延安的新秧歌劇、新歌劇、宣傳畫、版畫、年畫等藝術創作也有了新的變化,內容旨在推動革命發展,貼近邊區人民生活,反映出昂揚的革命斗志和濃郁的生活氣息,以娛樂的形式傳播解放區的新觀念和新生活方式。在這個層面上,它們同樣具有“廣而告之”的廣告作用,在解放區教育人民、打擊敵人、娛樂大眾的戰爭文化建構中發揮了重要作用。女性形象歷來都是廣告傳媒中的主角,從清末民初的香煙廣告、月份牌廣告開始,不同時期廣告的女性形象都具有鮮明的時代特色。延安時期的廣告創作主要包括宣傳畫、招貼畫、版畫、年畫、劇照等,女性形象的呈現有其特殊的價值和想象定位。

1942年毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》提出了中國共產黨的文藝方針和政策,確定了文藝的工農兵方向。《講話》強調文藝要從屬于政治,要求文藝工作者全心全意為無產階級政治服務,號召知識分子到工農兵群眾中去,這決定了當時政治文化宣傳成為延安解放區廣告中的主要角色。

抗日戰爭進入相持階段后,為了粉碎日本侵略者的掃蕩、國民黨的經濟封鎖、減輕陜北農民交公糧的負擔,毛澤東提出“自力更生、豐衣足食”的號召,實行精兵簡政,開展大生產運動,并要求革命干部放下架子,與老百姓打成一片,增進黨群和干群關系。隨著大生產運動的深入,許多女性走出家門,紛紛投入到邊區生產建設中去。我們從這一時期的政治宣傳畫中看到了大量的不同于國統區、淪陷區女性的女性形象。

1940年代,延安地區的新秧歌逐漸發展起來。人們把各地區的舞蹈動作和傳統秧歌結合在一起,創作出許多新的作品,例如《兄妹開荒》《夫妻識字》《小放牛》《四季生產舞》等,都受到邊區軍民的熱烈歡迎。新秧歌載歌載舞,表演活潑,在內容和形式上都具有鮮明的民族特色,對鼓舞軍隊教育群眾、增進軍民關系發揮了積極作用。

被譽為中國“第一個新的秧歌劇”的《兄妹開荒》①,由魯迅藝術學院秧歌隊1943年創作演出,它根據當時陜甘寧邊區開荒勞動模范馬丕恩父女的事跡改編,反映了解放區大生產運動中新一代農民的精神風貌。登場的男女不再以傳統秧歌互相調情, 而是突出兄妹勞動競賽開荒種地的大生產主題。

兄(唱):咱們的邊區到如今成了一個好呀地方。……勞動呀加勁。……今年政府號召生產, 加緊開荒莫遲緩, 別看咱們是莊稼漢, 生產也能當狀元。

妹: 好得很, 我還要和你比賽!

兄: (高興極了)比賽就比賽![1]

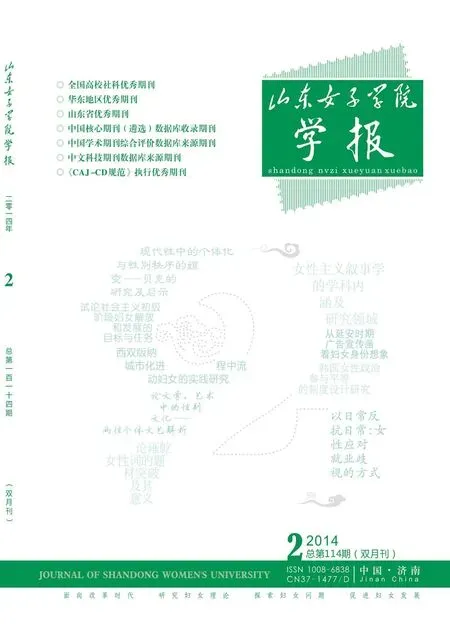

圖1 《兄妹開荒》劇照(1943)

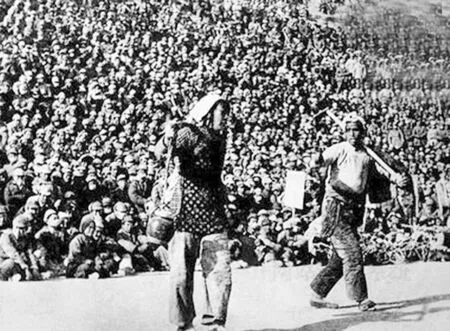

極具廣告宣傳效應的演出劇照《兄妹開荒》(見圖1),背景上是人頭攢動的觀看人海,軍民同坐、老幼混雜,可以想見當年演出的空前盛況。不可小覷《兄妹開荒》中婦女爭當勞動英雄這一新形象的意義所在。傳統中國北方農村的生活方式,沿襲的是男耕女織、男主外女主內,男人承擔重體力勞動(如田間地頭、挑水劈柴、修橋鋪路等),而女人足不出戶地做刷鍋洗碗、帶孩子、縫補紡織等家務勞動。這種生活方式即便在1950年代仍然因襲難改,不利于新中國急需勞動者參與社會主義建設的現實需求。趙樹理小說《鍛煉鍛煉》(1958)反映大躍進時代,北方農村改造婦女根深蒂固不下地干農活的習俗,就是一個生動的例證。《兄妹開荒》除了傳遞邊區群眾響應政府生產自救支援前線的號召外,還傳遞了新的勞動觀念和男女平等觀念:婦女走出家門,參與社會勞動,“生產也能當狀元”,解決邊區生產不足勞動力短缺的問題,客觀上推動了邊區婦女身體解放(放足不纏足)②、經濟解放(勞動自立)、政治解放(男女平等),起了宣傳效應和廣告示范。這樣的廣告宣傳畫還很多:力群《幫助群眾修理紡車》(1945)、計桂森《婦紡小組》(1944)、石魯《妯娌紡線》(194?)等。在這類宣傳中可以看到,傳統習見中有難度的技術活被認為是男人的“專利”,可在這里給婦女修理紡車的不是男人而是女人——邊區女干部(圖2),梳齊耳短發戴軍帽穿軍服的她,利落干練英姿颯爽,她的身份是多重的:女人、女軍人(干部)、女技術員(知識分子),她的身旁擁圍滿了好奇的“娘子軍團”——大娘、大嫂、大姑娘、小女孩,她們似乎在嘰嘰喳喳地向女技術員學習求教,好不熱鬧。對這些農家婦女而言,家庭的灶臺、炕頭旁的紡車已不再是她們生活的唯一天地,被組織起來的她們,參與到解放區生產建設的公共生活中來,從中學到了技術、提高了能力,更重要的是開闊了眼界、找到了自信,還為邊區建設做了貢獻,女人的活法不再是傳統模式中的那個“屋里人”,女技術員的“公家人”[2](P187)身份讓她們看到聞所未聞見所未見的女性發展的可能性,這是一個新的天地,一種陌生卻令人向往的新的活法。

圖2 幫助群眾修理紡車(力群,1945)

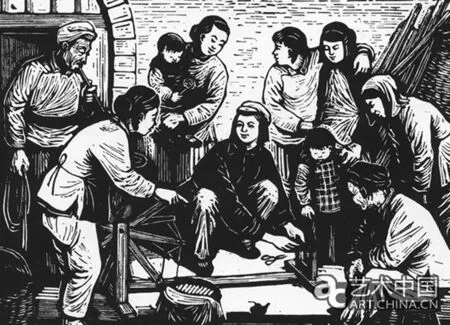

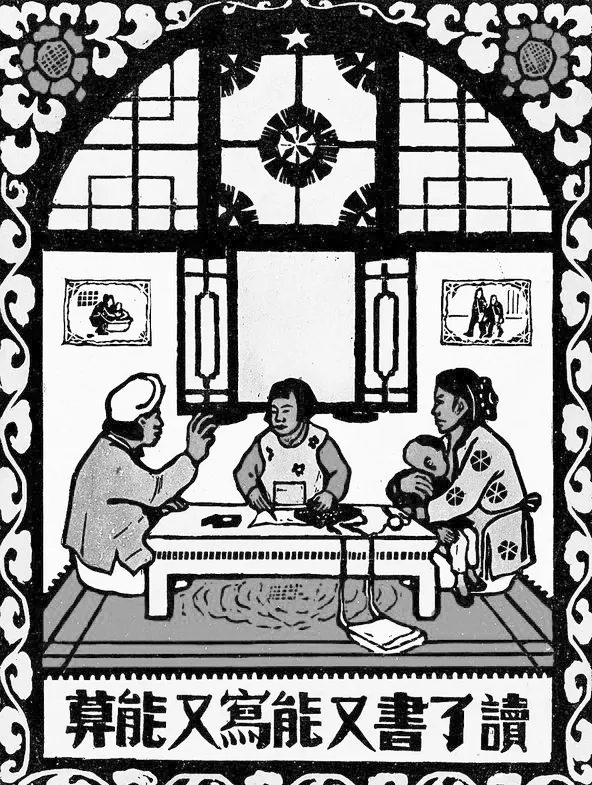

在舊時代的陜甘寧地區,“封建道德,是被完整地保存著。乾天坤地,男尊女卑,認為是萬世不移的圣規。婦女們是緊被卡在這兩片卡唇之中間——貧困與封建的卡唇。念書嗎?‘女子無才便是德’。出門嗎?人們說她們生就的是‘屋里人’”[2](P187)。為整合婦女的力量共同抗戰,1939年3月3日,中共中央婦女運動工作委員會提出:“要動員婦女抗戰,解放婦女,必須提高她們的文化水平、政治覺悟和培養她們的工作能力。一方面向政府機關和民眾團體建議,要求給婦女大眾建立免費教育的學校;盡可能地在實際工作中培養和提拔婦女干部和領袖。利用一切機會灌輸抗戰常識、社會科學、防空防毒、醫藥衛生、救護保育等常識;同時必須盡可能地使婦女接受職業教育,讓婦女受武裝訓練,學習射擊等。”[2](P349)因此,延安地區的婦女大眾教育得到飛快發展,不斷出現女校、婦女訓練班、婦女識字小組等。抗戰開始后,又相繼成立了抗日軍政大學、陜北公學、魯迅藝術學院、中國女子大學等。解放區的女性有了多種多樣的學習機會,為了配合宣傳婦女受教育,產生了大量的廣告宣傳畫,比如《讀了書又能寫又能算》(戚單,1944)(見圖3)、《識一千字》(張曉非,1944)、秧歌劇《夫妻識字》的演出劇照等。在此類宣傳畫中,婦女學文化總是和勞動生產聯系在一起,她們首先學會的是和生產勞動有關的字詞,體現了延安解放區婦女受教育重在實用性功能的一大特點。

我們有趣地發現,在這些廣告宣傳畫中,有文化的“公家人”在教育婦女讀書識字、勞動生產、生育生產的時候,從性別身份到著裝打扮,都有其特定的意識形態形象定位——短發軍帽軍裝、有文化的女性(見圖2、圖3、圖4)。在延安語境中,著裝不是一個穿什么的問題,而是一種確立身份的政治問題。軍裝/干部裝,是政治身份的標志,代表革命性與先進性,其形象的符碼意義在于:革命的、有知識的、女性身份的“三位一體”,在意識形態的訴求中被想象定位為其他婦女學習的榜樣和婦女工作溝通的橋梁:“首先動員和組織知識界的婦女及女學生,培養和訓練她們成為婦運的干部,使她們不僅成為在婦女知識分子中進行工作的主力,而且成為到女工、農婦及家庭婦女中去工作的橋梁和先鋒”[3](P350)。版畫《讀了書又能寫又能算》(圖3)意在宣傳婦女讀書識字的好處,身著革命裝戴軍帽的知識女性(圖3左)在教工人女性(圖3中)、農民女性(圖3右)讀書識字打算盤。從圖中人物的身份和座次方向不難讀出某種潛含的政治寓意,工人(女性)居中,農民(女性)在右方,軍人(女性)在左方,在左右相比右為尊的傳統思維模式中,工農兵結合的座次排序,有著潛在和政治含義,可視為革命話語年代的延安,以形象圖釋未來中國以工農(兵)聯盟為基礎的政權性質和政治構想。

圖3 讀了書又能寫又能算(戚單,1944)

中國傳統文化中,性是羞恥的,生殖卻是天經地義的,不孝有三無后為大、多子多福構成了中國人的生育觀,但傳統的生育陋習卻奪取了無數母嬰的生命。陜甘寧邊區缺醫少藥,加上舊社會遺留下來的落后的封建迷信思想的毒害,不少群眾燒香拜神、請巫神驅鬼治病。婦女難產時,巫婆就讓產婦推磨,造成大人、小孩死亡的后果;舊法接生使很多產婦患產褥熱、嬰兒患四六風等病,以致最終死亡;還有產婦生孩子時要坐在灰堆上,產婦生孩子后不準睡覺、不準吃有營養的食品,只能喝稀粥等,有的產婦被折騰得昏死過去,說是跟上“鬼”了,要將她的頭發吊起來,用桃枝抽打,名曰“趕鬼驅邪”[4]。如此的陋習和迷信觀念,嚴重危害婦嬰安全,影響解放區移風易俗的思想文化建設。1938年3月,邊區婦聯舉辦婦女生活展,宣傳新法接生的好處,延安附近的許多婦女紛紛趕來參觀。展覽通過形象的說明和生動的事例,使婦女們懂得了舊接生法的害處和新接生法的好處,懂得了婦女衛生和育兒知識。此后,各地紛紛舉辦助產訓練班,吸收干部家屬、知識分子和民間接生婆參加。版畫《講新法接生》(郭鈞,1944)就是這樣一則反映延安地區改革傳統生育陋習、推廣新法接生的廣告宣傳畫(圖4)。圖中干部裝/軍裝模樣、留短發的知識女性正指著墻上“怎樣養娃”的掛圖向婦女們介紹新法接生的知識技能。有趣的是,婦女們的不同著裝有著不同的意義指向和人群對象:著短發、穿軍服、戴軍帽的是“三位一體”的知識女性,她是新思想新觀念傳播者的身份象征;著當地服飾梳陜北婆姨頭的婦女,她們是接受教育普及新知的農家女人和接生婆,是改變落后觀念新法接生的主要受眾群體;而三位短發女性,她們短發軍服/干部服的著裝不同于當地婦女,也不完全同于“三位一體”的知識女性,其間的微妙差別有其意義指向:革命隊伍中的一員或干部家屬,相對于“三位一體”,她們隱含地代表次先進性,有待于繼續成長進步,成為身體力行傳播新知識的主要力量。

圖4 講新法接生(郭鈞,1944)

圖5 民主選舉利

在延安眾多的政治文化廣告和宣傳畫中,我們發現了一些特例,它們反映出解放區婦女權利的蘇醒。在延安解放區,“原來一向處在黑暗無權地位的婦女們,也獲得了中國今天其他地方和中國歷史上人人所沒有的,又為中國婦女數十年來所爭取的男女平等的權利。”[5](P183)在經濟上,延安婦女有了土地權。1947年頒布的《中國土地法大綱》規定的“按人口平均分配土地的原則,體現了男女平等,明確了婦女的土地權,極大地調動了婦女參加土地改革的積極性。”[6](P219)在政治上,延安婦女有了選舉權。“陜甘寧邊區政府頒布的選舉條例第二章第三條規定:‘凡居住邊區境內之人民,年滿18歲者,無階級、職業、男女、宗教、民族、財產與文化程度之區別,經選舉委員會登記,均有選舉權與被選舉權’”[5(P183)]。邊區婦女積極參與選舉,在她們身上,我們看到歡快、自信、從容的精神面貌(圖5)。“婦女參政,乃是民主政治組成之不可缺少的部分”,“婦女參政權利是否該爭取實現,這問題在男權中心的社會,婦女往往是最易被人輕視的,只有婦女才能最懂得最關心自己的問題,故婦女參政大有助于婦女問題的解決,并能促進婦女解放運動,同時,亦必能促進政治與社會的進步。”[7](P409)古元版畫《鄉政府辦公室》(圖6,1943)中,農家婦女“登堂入室”到鄉政府參政問政、反映問題,她從容淡定,向政府工作人員侃侃道來,也許她的問題大到政府決策需改進、小到鄰里糾紛需評理,這里是她可以說話的地方。女人,這個被傳統文化規限于鍋臺灶邊的性別,在男人的世襲領地——治國平天下的公共領域(“鄉政府辦公室”就是其意義的象征性表達),浮出地表發出聲音,在性別尊卑習俗痼疾仍然恪守傳統的延安,婦女關注的焦點發生了改變,不再局限于自家狹小的院落灶臺,而是擴展到婦女自身權利和邊區的建設上來,可謂邁出一小步,解放了一大步。

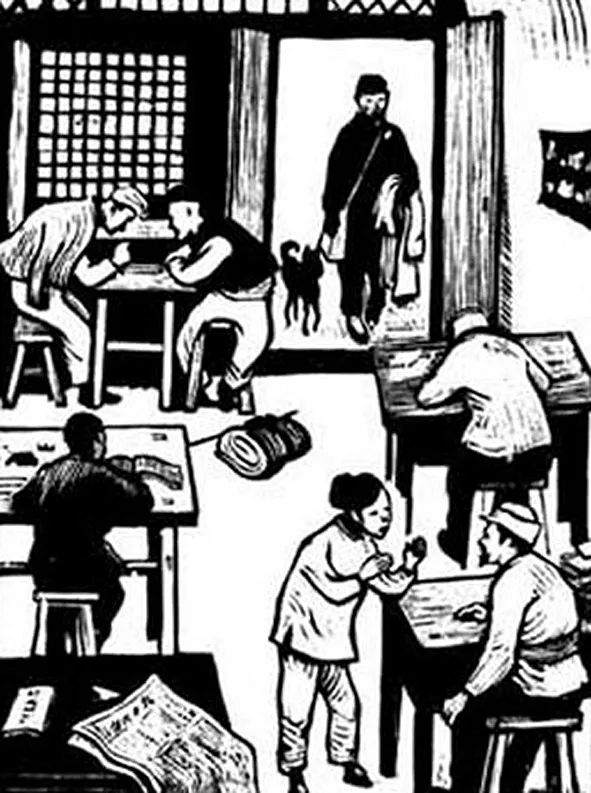

圖6 鄉政府辦公室(古元,1943)

延安婦女社會地位的提高,還反映在婚姻問題上。邊區政府法律規定“男女平等、婚姻自由、禁止包辦強迫及買賣婚姻、禁止童養媳和打罵婦女”,1939年公布的《陜甘寧邊區婚姻條例》對男女雙方的結婚年齡、健康狀況、離婚申請的程序、子女及財產分配問題都進行了詳細解釋。1943年,趙樹理發表中篇小說《小二黑結婚》,描寫解放區青年男女在人民政府支持下自由婚戀取得成功的故事。小說在解放區產生了重大影響,出版后大受歡迎,短短幾個月便連印、再版4萬多冊,“數以百計的大、小劇團紛紛用武鄉秧歌、襄垣秧歌、中路梆子、上黨落子、蒲劇等形形色色的地方戲曲形式,將《小二黑結婚》的故事搬上舞臺,到處演唱,邊區老百姓如癡如醉,總也看不夠。每逢有演出,就連一二十里外的老頭子、老太婆、大閨女和抱著孩子的小媳婦,也總要打著火把,翻山越嶺,來一睹小二黑和小芹的風采”[8]。女主人公小芹“這一回我可要自己找婆家”的新婚戀觀,鼓舞邊區婦女沖破包辦婚姻的牢籠,以此為題材創作的廣告宣傳畫也醒目于邊區的大街小巷。

舊社會“女性的卑弱地位,來自于宗法社會男性中心的性別建構,沒有參政權,‘婦人無爵,從夫之爵,坐以夫之齒’。沒有經濟權,‘子婦無私貨,無私蓄,無私器,不敢假私,不敢私與’,即便是嫁妝,也為夫家所有,她不是這份財產的擁有者和支配者。沒有話語權,男性制度創造了關于女性的字和詞,創造了女性的價值,女性的形象和行為規范,創造了一切關于女人的陳述和想象。”[9](P6)傳統中國所謂的“三從四德”,要求女性“幼從父兄,出嫁從夫,夫死從子”,女人一生的命運都不掌握在自己手中。對舊社會的女性來說,離婚更是不可想象的事情,即使婚姻不幸福,也只能囿于“婚姻大事,父母之命,媒妁之言”的約束而強忍著。萬一不幸觸犯了所謂的“七出之條”③,丈夫一紙休書就可以輕松解除婚約關系,將女性退回到娘家,這時的娘家通常會因被休掉的女兒感到無比恥辱,如果不幸再遇上刻薄的兄嫂,被休的女兒們就只有死路一條了。在一紙休書決定婚姻關系的時代,女性沒有任何權利提出異議,只能被動接受。

從延安婚姻法規中,我們看到了對女性權益的保護。婦女不再是丈夫的附屬品,她們有權利表達自己的意見。《解放日報》曾刊登過一則社會廣告《孫蘭梅離婚啟事》[10]。作為離婚事件的主體,這個叫“孫蘭梅”的女人主動要求離婚,并刊發報紙廣而告之。我們無從了解發生在孫蘭梅身上的故事,但這醒目的“離婚啟示”向我們傳遞了一個信息:婦女開始有權利掌控自己的婚姻,有權利對婚姻說“不”。古元版畫《離婚訴》(見圖7), 形象地刻畫了一樁現在看來平常、1940年代在延安卻是“驚天動地”的事件——起訴離婚,畫中的婦女當著婆婆和丈夫的面,向政府訴說離婚的理由,昔日夫權制、婆權制的宗法家庭,從來沒有小媳婦開口說話的地方,她有多少委屈、受多少虐待,都無人知曉;她的婚姻是否如意,也無人在意。而今,這個小媳婦開口說話申訴自己的權利,要求離婚,氣恨的婆婆、茫然的丈夫不解地盯著畫面中的女人,腦中似乎有旋風般的疑問:“這女子居然敢提出離婚,翻天了?”門外擠滿了圍觀的男女老少,都用驚訝的目光看著她的一舉一動。可以想見這個小媳婦的“離婚訴”在鄉親們心里掀起了多么大的波瀾,婦女解放在自由結婚/離婚的一紙婚書中漾開它的解放浪花,沖擊著舊有的婚姻模式及其傳統觀念。

圖7 離婚訴(古元,1943)

通過這些廣告宣傳畫,我們窺見延安時期關于婦女身份和想象的時代信息:廢除纏足鼓勵婦女走出家門參與社會生產勞動,既改革婦女不從事農業生產的舊習又支援了邊區建設,傳遞了新社會的價值觀“別看咱們是莊稼漢, 生產也能當狀元”,提高了婦女的經濟自立能力。以法律法規的形式,保障婦女的土地權、民主權、婚戀權的貫徹實施,婦女擁有了過去不曾有過的政治權利、經濟權利和參與社會生活的權利,激發了婦女生產支前的熱情,最大限度地調動了解放區的抗戰力量。革命的有文化的知識女性,其“公家人”身份在教育婦女讀書識字、勞動生產、生育生產中,從性別身份到著裝打扮(短發、軍帽、軍裝),都有其特定的意識形態形象定位。在延安語境中,著裝不是一個穿什么的問題,而是一種政治身份的確立,先進與次先進及待進步的區分:短發軍帽軍裝/干部裝的女性,是“公家人”的標志,代表革命性與先進性,她的形象是革命的、有文化的、女性——“三位一體”;短發軍裝/干部裝的女性,其身份想象介于“三位一體”和本地婦女之間,她們是革命隊伍中的一員或干部家屬,相對于“三位一體”,她們隱含地代表次先進性,有待于繼續成長進步,成為傳播新知推動解放區婦女解放的主體力量;梳陜北婆姨頭著當地服飾的婦女,她們是接受教育普及新知待進步的“屋里人”,是婦女工作最廣大最重要的受眾對象,是延安政權建設、生產建設尚未充分發揮調動起來的潛在力量。“公家人”對“屋里人”的啟蒙教育,“屋里人”向“公家人”的成長看齊,形象的背后潛含著意識形態宣教的目的。

同時看到,延安時期女性權利的獲得并不是因為婦女解放和女性意識的覺醒,而是戰爭政治的功能性需求,婦女問題“多是表現階級斗爭、民族革命、翻身解放、生產支前等”[9](P298-299)內容,特殊的戰爭環境和解放區有限的人力物力資源,需要婦女生產支前的社會勞動,婦女解放和個體訴求被統攝遮蔽在戰爭政治的意識形態之下,即便是最體現個體性質的婚戀要求,也必須遵循陜甘寧邊區婚姻立法“私益服從公益,一時利益服從永久利益的原則”[11],使“每個勞動者都直接隸屬于社會,直接隸屬于一個代表全社會成員共同利益的政權,即便是婦女、子嗣也不再通過家族、家長和丈夫的間介而隸屬于社會”[12](P214)。在這個意義上,延安時期廣告宣傳畫的女性形象反映了政權建構的婦女身份想象。

注釋:

① 參見張庚《兄妹開荒說明》,出自《秧歌劇選集第一卷》,1946年張家口版。

② 1939年8月1 日,延安公布《陜甘寧邊區禁止婦女纏足條例》,對禁足、放足、懲罰、獎勵等做了詳細規定。參見中國婦女管理干部學院編《中國婦女運動文獻資料匯編(1918~1949)》,中國婦女出版社,1989年版,第354頁。

③ 《儀禮·喪服》說:“七出者,無子,一也;淫泆,二也;不事姑舅,三也;口舌,四也;盜竊,五也;妒忌,六也;惡疾,七也。”亦作“七去”。

參考文獻:

[1] 王大化,李波.兄妹開荒[A]. 路由,編劇.安波,作曲.延安文藝叢書(秧歌劇卷)[C]. 長沙:湖南人民出版社, 1985.

[2] 陜甘寧邊區突飛猛進的女子教育[A]. 中華全國婦女聯合會婦女運動歷史研究室.中國婦女運動歷史資料(1937~1945) [C]. 北京:中國婦女出版社,1991.

[3] 中國婦女管理干部學院. 中國婦女運動文獻資料匯編(1918~1949)[C]. 北京:中國婦女出版社,1989.

[4] 彭秀良.延安時期的社會工作[EB/OL]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c670d3d0102dwh0.html.

[5] 獲得民主權利的陜甘寧邊區婦女[A].中華全國婦女聯合會婦女運動歷史研究室.中國婦女運動歷史資料(1937~1945)[C]. 北京:中國婦女出版社,1991.

[6] 林吉玲. 20世紀中國女性發展史論[M]. 濟南:山東人民出版社, 2001.

[7] 鄧穎超. 略談婦女與參政[A]. 中國婦女管理干部學院.中國婦女運動文獻資料匯編(1918~1949)[C]. 北京:中國婦女出版社, 1989.

[8] 石耘. 來自真實生活的《小二黑結婚》[J]. 文史月刊, 2012,(3).

[9] 常彬.中國女性文學話語流變(1898~1949)[M].北京:人民出版社,2007.

[10] 王曉玉. 延安《解放日報》的廣告文化生產及傳播:以1941~1945年為例的初步探析[D]. 西安:西北大學,2008.

[11] 陜甘寧邊區高等法院.陜甘寧邊區判例匯編[C]. 全宗15-26.

[12] 孟悅,戴錦華.浮出歷史地表:中國現代女性文學研究[M]. 鄭州:河南人民出版社, 1989.