民族地區返鄉女性農民工的創業態度及心理預期分析

李 玫

(貴州財經大學,貴州 貴陽 550025)

為了解民族地區返鄉女性農民工對創業的態度,2011年初,“民族地區女性農民工返鄉創業問題研究”項目組在貴州、廣西、內蒙古、新疆部分地區對返鄉女性農民工作了問卷調查以及走訪調查,其對創業的態度總結如下。

一、目前對創業的態度

(一)對創業的關注不足

對大多數年輕一點的女性來說,雖然務工期間學到了一點技術也想自己創業,但是首先單靠打工的錢不夠,其次也找不到什么適合自己且較容易創業的項目;對年紀稍大的女性來說,她們比較熟悉農業,但只限于傳統的農業,很多人并不懂得大型或者新型的種植、養殖技術,她們會認為創業的行為離她們很遠。因此,對創業,關注者不多。

(二)創業意愿較低

就創業意識以及創業意愿的問卷調查情況來看,在所有的被調查者中, 61.11%的人認為,如果有較穩定或者是較滿意的工作,她們不會選擇創業。而這些人大多數都是文化較低、年齡偏大且已經結了婚的人。“如果不是萬不得已,不會選擇創業”,我們對女性創業意識做調查時,已經創業的和沒創業的,包括在機關、企事業單位工作的人大都這么說。這從另外一個角度說明,民族地區女性的創業動機多是生存性創業這一事實。在城鎮,由于經濟不發達,工作崗位不充足,社會資源較差,文化較高的人們傾向于到機關及事業單位或者較穩定的企業里任職,只有極少數有一定社會資源的女性有主動創業的意愿和機會。在鄉村,如果沒有一個創業成功者的示范作用,農民們看不到顯著效益,沒有政府的引導,沒有好一點的項目,沒有家人的幫助,不是生活經濟來源窘迫,女性們的創業主動性也不會高。

(三)創業的困惑

創業作為一種行為,追求的目標就是創業成功。而民族地區較多的女性農民工在是否創業的問題上的猶豫,一方面說明生活的壓力需要她們創業,但是另一方面,她們還沒有具備可以創業的基本條件。如資金、技能、工作經驗、創業項目等無論哪項的缺乏,都有可能導致她們創業的不成功。

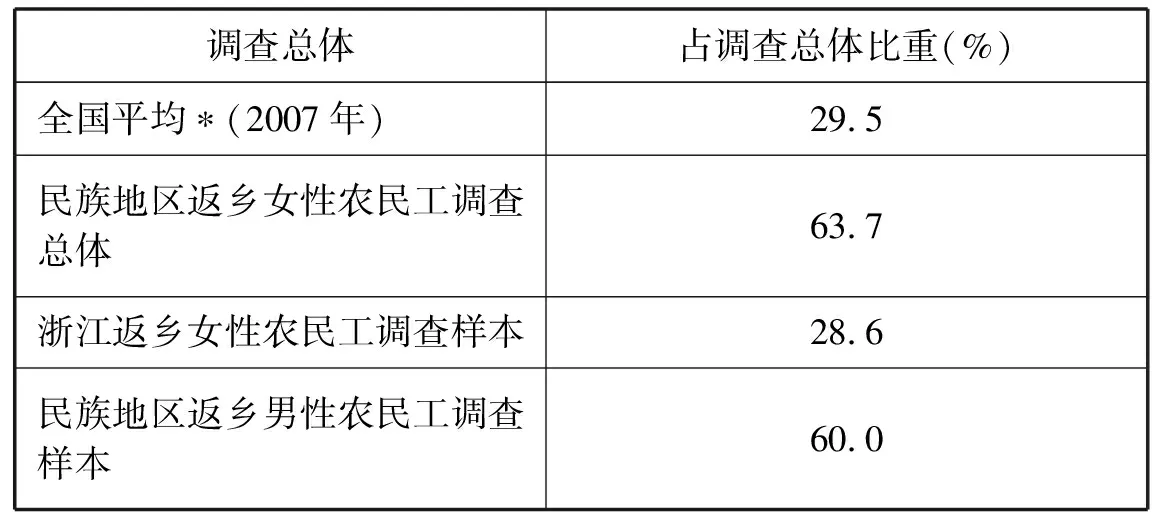

表1是全國范圍的民族地區女性與男性以及浙江的女性農民工對創業猶豫的數據。從中可以看出,創業作為一種追求成功的行為,很多人因為種種原因會在其面前猶豫。這是因為缺乏創業的條件而產生了不自信,不敢實施創業行為。綜合而論,她們可能既缺少技能、工作經驗、資金、項目,還可能缺少信息、學識,更缺少社會網絡關系等等。

表1 創業猶豫女性人數比較

注:帶*的數據來源于全球創業觀察中國報告(2007)。

二、對創業的預期

(一)自我創業預期

對于是否有具體的創業實施計劃,她們自我創業的預期如下:

1.創業預期。(1)創業的打算。女性農民工返回家鄉以后,因為家庭或者其他原因,有些人不能再外出打工,沒有了經濟來源,創業是其解決問題的方法之一。調查發現,有18.56%的人準備“自己創業”,即返鄉以后不再外出打工。下一步有創業打算的人,是想具體找一點事情做的人。(2)創業行業選擇。1980后出生的女性選擇工作的特點與上輩不大相同,喜歡做輕松的活,而不喜歡辛苦,更不愿意所創之業仍然局限在農業。因此,假如她們創業,擬選擇服裝、商品零售等行業創業,這比起已經成功創業的前輩們,在這個行業上的人數增加了14.82%,而選擇在養殖業創業的則減少了12.38%,其他行業的選擇變化不是很大。(3)創業首選地點。談到創業地點的選擇,“回家鄉”仍然是她們絕大多數人創業首選的地點。這是因為“人緣熟悉”(占50.57%),還“能夠就近照顧家庭”(占48.29%),也有11.43%的人是因為家鄉“有合適的項目”,只有25.14%的人選擇了在外面創業。這部分人基本上是90后的未婚年輕人,她們的想法顯然與80前的女性有所不同。她們認為,在外面創業,主要是“外面有利于發展”(占70.45%),或者“已經適應了當地”(占38.63%),也有的認為“當地有合適的項目”(占35.23%)。

2.規模大小預期。一般來說,女性的創業規模都不是很大,尤其是女性農民工。對于多數人來說,創業的目的主要是解決溫飽問題,而且一般情況下,持這種創業動機的人所擁有的自有資金都不會太多,所選擇的項目就比較小,其投資的規模就不會大。由于缺少社會資源,她們創業的自有資金占總投資的比重較高,因此,在不考慮其他因素的情況下,自有資金加上創業所能夠貸到款的額度就是其擬創業的投資規模,其預期創業規模一般在3萬元左右。

3.收入預期。絕大多數女性農民工創業的目的是希望借此解決溫飽或者是發家致富問題,因此對自己的創業收入是有預期的。我們把創業者們當年的打工年收入與現在創業以后的年收入做了一個對比,雖然有物價上漲因素,但仍然可以看到她們基本上都實現了自己的創業目標,達到了自己的預期。創業之前,她們的打工年收入最多也就只能是5萬元,3萬元以上者只占到總人數的5%,而3萬元以下的卻占了95%。然而創業成功以后,她們的收入則大大地超過她們當初打工收入的最高值。年收入超過5萬元的占了89%,而超過20萬的達到了14.21%。絕大部分人實現了致富的目標。

(二)對創業政策的預期

1.對獎勵政策的預期。國家的獎勵政策通常是有針對性的,一般來說是有門檻的,只有達到政府規定的標準才有可能得到獎勵。相對較大的企業來說這種可能性是存在的,而對于女性創業的微型企業或者是個體經營來說,顯然可能性不大。因此,大多數女性農民工并沒有對獎勵政策寄予太大希望。

2.對優惠政策的預期。對國家相關的優惠政策,女性農民工期待比較多。問卷調查顯示,在需要國家“貸款、減免稅收、技術培訓、提供項目、信息服務”等方面的優惠或者是幫扶的預期上(注:可以多選),選擇優惠政策“減免稅收”的只有55%,選擇比例少于需要幫扶政策“貸款”的比例(78.95%)。她們認為,地方政府采取的減免稅收的力度以及持續性,對她們的創業雖然有影響,但不是很大。因為她們的創業規模較小,減免稅收的額度不是太大,而政府的低息或者免息貸款對她們的幫扶作用最大。

3.對幫扶政策的預期。在女性創業的許多研究中都提到了女性創業比較困難,為此我們就女性創業是否需要國家專門制定支持政策的問題進行了調查。調查資料顯示,對“同是農民工,在創業問題上,您認為需要國家支持方面,女性應該比男性享有特殊待遇嗎?”這一問題,66.93%的女性認為“應該有”。因為,她們認為女性“獲取資金較難”(占31.11%),并且她們“有家務拖累”(占24.44%),“人脈資源少”(占18.7%),而且還“缺少技術”。有意思的是,在同一個問題上,男性反而更加認為女性需要這一特殊政策。如 81.67%的男性認為女性特別需要這一針對性的特殊政策,而71.43%的浙江女性農民工也認為她們自己很需要這一針對性的特殊政策。

三、促進創業的建議

(一)充實完善國家、地方創業政策體系

創業政策的本質是用來減少初創企業面臨的不確定性并刺激創業,是直接影響一個國家或地區創業活動水平的手段或策略。因而哪些是創業的促進因素,以及如何通過合理的政策來促進這些因素形成并發揮應有的作用,這是各地區在響應國家創業政策的同時,有必要根據當地的實際情況,進一步細化創業政策的主要依據。因此,要建立創業政策的理論框架,并重視政策的著力點和對象,以驅動關鍵變量來刺激創業活動,把減少創業障礙,促進創業活動[2],實現促進社會和經濟發展的目標建立在科學的理論基礎和政策體系上。

(二)建立健全地方創業機制

首先,要建立健全各級地方政府的行政、保障、制約體制。運行行政機制,以行政的手段調動各職能部門的積極性;運行指導、服務的機制,針對不同目標服務對象尤其是女性農民工群體的特點,出臺專門的扶持政策,并加強培訓與指導工作;在體制上設置監督崗位,制定相應制度,確保各職能部門的政策到位,并且協調各部門、各環節之間的關系,積極解決各方的利益紛爭。其次,要通過地方政府各職能部門的體制和制度建設,實現各機制的整合。地方政府提供的優惠以及扶持政策要能夠更進一步激發創業者的創業激情。因此,各職能部門需要建立相應的規章制度,以保障各項激勵、服務、指導等工作落到實處[2]。

(三)積極拓寬女性農民工社會網絡

受階層、地位的限制,個人和群體在社會中所處的地位不同,所擁有的社會資本也不同。因此,要使她們成功創業,就需要拓寬她們的社會網絡,來幫助她們獲取需要的社會資源[1]。這就需要搭建服務于返鄉女性農民工創業的平臺,以拓寬其社會網絡,在信息、決策咨詢、企業經營管理、行業行規、法律法規等方面提供各類指導與服務,幫助其減少創業過程中的困難與障礙。

(四)積極擴展小額信貸資金扶持模式

小額信貸目前較受創業者們歡迎,因為其扶持對象是全社會中相對比較弱勢的群體,是針對小型創業項目所提供的短期周轉的資金扶持模式。但目前創業者申請小額貸款需要擔保和抵押,對于一些女性農民工來說,還是有一定的門檻。而云南省在2009年4月出臺的《云南省人民政府辦公廳關于印發云南省鼓勵創業貸免扶補實施辦法(暫行)的通知》中,首次提出的“貸免扶補”這種扶持創業的模式,不但繼承了小額信貸的特點,還在此基礎上有所創新,擴展了小額信貸資金扶持模式。該模式的特點,就是強調為有創業能力的初次創業者提供無門檻進入,對創業者申請小額擔保貸款免擔保、抵押、利息的同時,承辦單位為創業者在創業期間,從項目扶持到跟蹤服務給予有效的監督[2]。

從對民族地區女性農民工的調查分析得出,除了不多的稍微大一點的實體企業所需貸款較多以外,大多數女性初期創業的規模都不大,所需要的貸款資金并不高,但是進入門檻要很低,這將有助于她們的創業決策。而云南省的扶助創業政策“免擔保、抵押、利息”的低門檻,是比較適合她們的,這也是為什么該省“貸免扶補”模式大受歡迎的主要原因[2]。

黨的十八大報告提出“為全面建成小康社會而奮斗”。從“建設”到“建成”,是質的飛躍,而其中最引人注目的目標就是到2020年 “實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番”。這也為地方政府提出了一個看得見、摸得著、感受得到的階段性目標。就業是民生之本,而促進民族地區女性農民工創業并帶動就業,不僅是走近這個目標的重要工作之一,更是落實科學發展觀和構建和諧社會的重要內容之一。

參考文獻:

[1] 李玫.影響民族地區返鄉女性農民工創業因素分析——基于微觀、中觀、宏觀視角[J].貴州社會科學,2012,(2)

[2] 李玫.民族地區返鄉女性農民工創業動機與創業規模[J].理論與當代,2013,(8).