三結合康復護理模式在前交叉韌帶重建術后患者中的應用

蔣雪飛 歐會芝

蔣雪飛:女,本科,主管護師

前交叉韌帶(ACL)是穩定膝關節的重要結構之一,車禍或者運動等多種因素可導致其損傷[1]。前交叉韌帶斷裂后,膝關節的失穩不但會影響日常生活和運動,而且會造成關節內結構的進一步損傷,如半月板損傷,遠期發生骨關節炎等[2]。因此,對前交叉韌帶進行重建,以恢復膝關節結構和功能,已經成為共識。目前臨床較為成熟的重建技術為自體腘繩肌腱HT 和骨-腱-骨(BTB)的方法[3],而重建僅僅是恢復膝關節功能的基礎,術后的康復護理是恢復膝關節功能的必要手段。我們對2010年7月~2012年7月在我科行BTB 重建方法修復前交叉韌帶10 例患者給予三結合康復護理,取得滿意療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本組急性前交叉韌帶斷裂患者20 例,其中男11 例,女9 例。年齡21 ~57 歲,平均(28.2 ±4.5)歲。受傷時間均在3 周以內。外傷原因:9 例為交通傷,8 例為運動損傷,3 例為其他損傷(高處跌傷、機器損傷等)。所有病例均為單側損傷,其中2 例合并副韌帶損傷,1 例合并半月板損傷,其余均為單純前交叉韌帶損傷。將患者隨機等分為對照組和觀察組,兩組患者性別、年齡、受傷原因差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 治療方法 常規進行關節鏡檢查,修整損傷的半月板后,采用傳統手術方式(BTB)重建前交叉韌帶。術后對照組給予常規護理,觀察組采用三結合康復護理模式。具體如下:

1.2.1 傳統醫學康復 (1)術后第1 周中藥內服。組方:熟地15 g,當歸15 g,白芍10 g,川芎10 g,桃仁9 g(打碎),紅花10 g。每日1 劑。(2)術后第2 周中藥內服。組方:當歸尾12 g,地鱉蟲6 g,乳香3 g,沒藥3 g,丹參6 g,自然銅(醋煅)12 g,骨碎補12 g,澤蘭葉6 g,延胡索6 g,蘇木10 g,續斷10 g,桑枝12 g,桃仁6 g。每日1 劑。(3)術后第3 周中藥內服。組方:白芍9 g,當歸9 g,川芎6 g,川斷12 g,紅花5 g,生地12 g,牛膝9 g,牡丹皮9 g,杜仲6 g。每日1 劑。同時在術后第3 天開始進行中醫外治法:(1)局部點穴療法。選用足三里、陽陵泉、三陰交、承山、風市、豐隆等穴,進行指壓治療。每次10 min,每日1 次。(2)中藥熏洗療法。中藥熏洗方:獨活、桃仁、骨碎補、川芎、當歸、伸筋草、蜈蚣、全蟲、防己、丹參、豨薟草、僵蟲、白芷及生地各30 g,由本院煎藥室煎制。使用方法:藥液溫度39 ~40 ℃,將其雙足完全浸泡于藥液中,每次10 ~15 min,每天1 次。

1.2.2 現代醫學康復

1.2.2.1 術后第1 天 彈力繃帶加壓包扎、冷敷;踝泵練習;股四頭肌等長練習;腘繩肌等長收縮練習。目的是減輕關節腔滲出,消除局部腫脹,預防深靜脈栓塞形成。注意事項:根據不同患者的術后情況適度訓練,避免加重疼痛、過度疲勞、切口滲血。

1.2.2.2 術后第2 天 在第1 天訓練基礎上開始直腿抬高、側抬腿、后抬腿練習,達到患側下肢有適當的酸脹感為度。注意事項:需用支具保護膝關節呈伸直位,避免膝關節二次損傷發生。

1.2.2.3 術后第3 ~7 天 首先更換敷料,然后進行髕骨內推練習,并且在治療師指導下被動膝關節活動度訓練及健側下肢借助床邊進行膝關節活動度訓練。局部理療:神經肌肉電刺激及干擾電疼痛治療。訓練目的:改善患側膝關節被動活動能力(90°),預防術后粘連發生,促進患側肌力迅速恢復。

1.2.2.4 術后1 ~2 周 在上述康復訓練基礎上適當開始患側下肢負重訓練,根據患者的具體情況逐漸增加訓練次數及強度。訓練目的:進一步改善患側膝關節被動活動能力(120°),可無需借助輔助設備在支具保護下獨立負重行走。

1.2.2.5 術后3 ~4 周 在支具保護下繼續加強患側肢體肌力恢復訓練,以患者略感疲勞,次日無明顯肌肉酸痛為度。此階段可能會伴有術后關節僵硬及疼痛,故同時進行心理護理,鼓勵患者提高訓練的配合程度,同時注意避免訓練損傷發生。訓練目的:患者克服心理障礙,可獨自完成重力作用下的患側膝關節屈伸運動。

1.2.2.6 術后5 ~8 周 此階段繼續以被動訓練為主,主要采用坐式膝關節功能訓練器輔助訓練,同時增加膝關節本體感覺練習。訓練目的:進一步促進患側肢體肌力恢復,使膝關節達到非負重下的全范圍活動。注意事項:合理安排訓練時間、訓練強度,避免膝關節扭動性運動。

1.2.2.7 術后9 ~12 周 從被動訓練轉為主動訓練,由閉鏈式訓練逐漸轉換為開鏈式訓練。在康復師指導下進行支具全范圍活動,主動屈伸患側膝關節(盡量與健側相同),鼓勵患者進行保護下全蹲起訓練以及抗阻力伸膝訓練等。訓練目的:如肌力恢復良好,此階段可嘗試去除支具。

1.3 家庭醫學康復 在每天的康復治療計劃完成后,指導患者進行1 ~2 h 的自主訓練。術后1 周內以練習直腿抬高、側抬腿、后抬腿為主,術后3 ~8 周以患側下肢負重訓練為主,術后9 ~12 周以主動屈伸患側膝關節及抗阻力伸膝訓練。術后4 ~6 個月恢復全范圍生活活動,如慢跑、側向跑、向后跑、跨步等。術后7 ~9 個月逐步恢復全量運動活動。

1.4 觀察指標 隨訪9 個月,觀察兩組患者術后Lysholm 膝關節評分[4],評價膝關節功能恢復情況。其中跛行5 分,支撐5 分,交鎖15 分,不穩定25 分,疼痛25 分,腫脹10 分,爬樓梯10 分,下蹲5 分,總計100 分。

1.5 統計學處理 采用SPSS 16.0 統計學軟件,重復測量資料比較采用重復測量資料設計的方差分析,檢驗水準α=0.05。

2 結 果

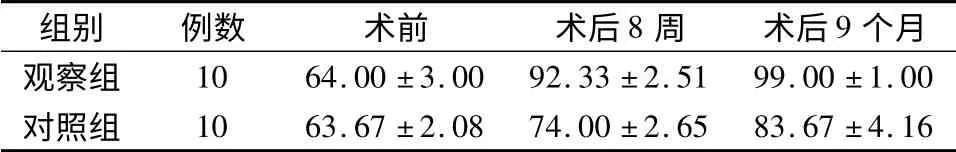

2.1 兩組患者手術前后Lysholm 膝關節評分比較(表1)

表1 兩組患者手術前后Lysholm 膝關節評分比較(分,±s)

表1 兩組患者手術前后Lysholm 膝關節評分比較(分,±s)

注:兩組患者Lysholm 膝關節評分比較,觀察組患者組間、不同時間點均高于對照組,P<0.05

組別 例數 術前 術后8 周 術后9個月觀察組10 64.00 ±3.00 92.33 ±2.51 99.00 ±1.00對照組10 63.67 ±2.08 74.00 ±2.65 83.67 ±4.16

2.2 并發癥 術后隨訪9 個月,兩組患者均未出現嚴重不良反應及并發癥。

3 討 論

前交叉韌帶BTB 重建術后的最終目的是讓患者通過功能鍛煉恢復到損傷前的運動水平,即恢復正常的關節活動度、肌力及關節穩定性[5]。重建手術僅能使損傷的組織結構得到修復,而不能使其運動功能恢復,因此,合理、高效的術后康復護理顯得尤為重要。

中醫學認為,“肢體損于外,則氣血傷于內,營衛有所不貫,臟腑有所不和”,因此,機體的外傷,可導致氣血、營衛、臟腑不和。前交叉韌帶術后重建初期以“不通則痛”為主癥,因此,必須疏通內部氣血,以活血化瘀為治療原則,故方擬“桃仁四物湯”,經初期治療,經絡已通,但斷筋雖連而未堅,故方擬“新傷續斷湯”以和營生新,接筋續斷,后期損傷日久,正氣必虛,故方擬“壯筋養血湯”以補氣養血,補益肝腎,強壯筋骨。而現代醫學康復方法能有效預防術后粘連及關節攣縮等后遺癥形成,同時配合長期家庭康復,能有效保證康復訓練強度及訓練量,從而使運動功能得到最大程度的恢復。

本研究結果表明,在中醫內外治法的基礎上,配合行之有效的現代醫學康復手段,同時加強家庭康復訓練,有利于患者的膝關節功能恢復,值得臨床推廣應用。

[1]Paterno MV,Schmitt LC,Ford KR,et al.Biomechanical measures during landing and postural stability predict second anterior cruciate ligament injury after anterior cruciate ligament reconstruction and return to sport[J].The American Journal of Sports Medicine,2010,38(10):1968-1978.

[2]Vavken P,Murray MM.Treating anterior cruciate ligament tears in skeletally immature patients[J].Arthroscopy,2011,27 (5):704-716.

[3]Atarod M,Rosvold JM,Frank CB,et al.Functional activity of the anterior and posterior cruciate ligaments under In vivo gait and static physiological loads[J].Annals of biomedical engineering,2013,41(10):2067-2076.

[4]謝金元,王志烈,王軍海,等.外傷性膝關節脫位臨床治療分析[J].實用骨科雜志,2013,19(2):183-185.

[5]劉皓月.中藥熏洗配合康復訓練對膝關節前韌帶重建術后療效觀察[J].按摩與康復醫學,2010(9):82.