廣義停車換乘樞紐在新城規劃中的必要性探討

鄒迪明,李秋杰

(中國市政工程中南設計研究總院有限公司)

0 前 言

城市交通在城市化進程快速發展的背景下,除了在交通量的不斷增加之外,更趨向于多方式融合的、綜合式的發展。各種運輸方式將逐漸打破各自獨立發展的格局,形成各種運輸方式既有分工、又互相合作的發展模式,從而進一步轉變成匯集多種交通方式于一體的交通換乘樞紐。

1 廣義停車換乘樞紐的形式、類型

停車換乘是交通需求管理在靜態交通領域中的一種應用,通常意義上停車換乘狹指一次出行過程中小汽車方式向軌道交通方式的轉換。而廣義的停車換乘是指為低載客率交通方式向高載客率交通方式間的轉換,其中換乘方式包含小汽車、摩托車、自行車、步行方式向地面公交、軌道交通、多人合乘車方式中的任何兩種方式的轉換。兩種定義的對比可以看出,前者只是后者所包含的換乘形式之一,后者將自行車等慢行交通納入其換乘系統內。本文所討論的廣義換乘樞紐是指為后者換乘方式提供高效、快捷、舒適的換乘空間,以此吸引更多的人選擇公交出行。

軌道交通、BRT 系統雖然具有容量大、快速、自動化等優點,但是僅適用于主干性運輸,可達性較低;常規公交具有線路延伸性廣、站點覆蓋率大等特點,但速度受道路交通流的影響;小汽車具有機動靈活、門到門服務等優點,但占用空間資源大;自行車具有靈活、環保、健身等優點,但出行速度及距離均有限。

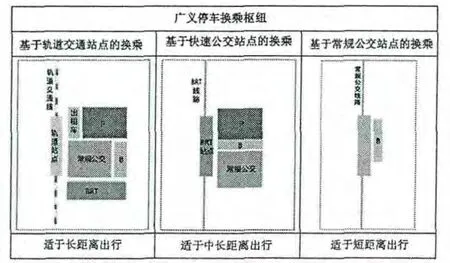

為實現多種交通方式間的優點互用,廣義停車換乘樞紐讓各種交通方式間形成良好的接駁體系,使出行人群能夠選擇更加快速高效的城市公共交通系統。按基于站點形式的不同,主要包含3 種形式的換乘,基于軌道交通站點的換乘、基于快速公共交通站點的換乘和基于常規公交站點的自行車換乘,見圖1。

圖1 廣義換乘樞紐的分類

按廣義換乘樞紐在組團中的交通功能,可分為組團對外交通樞紐和組團內部交通樞紐:對外換乘樞紐其功能是將內部各形式交通與鐵路、航空、長途汽車等對外交通連接起來,適于中長距離出行;內部換乘樞紐則以其換乘空間聯系組團內部各分區的交通出行及各分區內部的交通出行,適于內部短距離出行。

2 廣義停車換乘樞紐的作用

廣義停車換乘樞紐比狹義停車換乘樞紐(P&R)所包含的換乘形式要廣泛,其所起到的作用也涉及到所含換乘交通方式的多重領域。

(1)降低道路交通擁堵

基于軌道交通站點和基于快速公交站點的小汽車換乘,可以把部分道路小汽車交通轉換為公共交通。完善的停車換乘系統及公交服務系統,能夠引導居民進行交通方式轉換,促進城市小汽車出行總量減少,緩解城市交通壓力,降低道路交通量。

(2)實現慢行交通與公共交通的銜接

慢行交通只適合于中短距離的勤出行,通過其與軌道交通、公交系統站點換乘系統形成良好的銜接,間接實現慢行交通的“中長距離出行”,延伸公共交通的服務范圍,解決公共交通出行末端“最后一公里”問題。

(3)降低出行時間成本、空間成本

交通出行時間是居民出行成本的一部分,通過換乘系統降低居民出行時間,從而降低單位時間交通量所產生的時間成本、空間成本,有利于城市交通綜合體因多種交通方式所帶來的大量交通流的高效集散。

(4)利于城市土地的集約利用

換乘樞紐將多種交通方式集中于同一個場所,通過合理的通道聯通,實現不同出行特征方式的轉換,其實現形式有平面換乘和立體換乘,還可以結合周邊地塊開發類型建成集商業、交通于一體的綜合樞紐,利于城市空間的集約利用。

(5)減輕環境污染及能源消耗

小汽車對能源消耗極大,其個人能源消耗遠是乘坐公共交通工具的數倍。停車換乘交通方式可有效降低一部分小汽車的出行距離,減少城市內部小汽車數量,減輕環境污染的加劇以及能源消耗的增長。

3 廣義停車換乘樞紐在新城規劃中的必要性分析

(1)低碳交通發展理念的要求

低碳交通是交通領域的一種全新的發展理念,其意義在于鼓勵公共交通出行和慢行交通出行,實現出行的低碳化。在新城規劃中,不僅要關注公共交通系統內部的銜接,更要注重公共交通系統與機動車交通、慢行交通等外部系統的接駁,通過多方式的合理換乘實現交通系統效用的最大化。

(2)新城建設時序的要求

在新城規劃建設的初期中,軌道、BRT、常規公交等公共交通系統受入住人數、盈利的局限往往落后于城市建設,日常出行受公交線路少、接駁形式單一的影響,在初期易導致小汽車模式的迅速發展,有悖于可持續發展的要求。在初期引入完備的公共交通系統,有助于新城導入型人口的公交優先意識。

(3)新城與中心城社會經濟交流的要求

新城與中心城間的社會經濟交流必然需要有快速、高效的交通聯系。為避免新城小汽車交通集中導向中心城,新城與中心城間應建立完善的公共交通系統及停車換乘系統,引導新城與中心城間交通方式的轉換,如建立基于軌道站點、BRT 站點的P&R 換乘樞紐。

(4)新城內部經濟活動的要求

新城及大城市的衛星城的規模較小,居民的出行距離和出行時間短,在還沒有形成以小汽車為出行方式的習慣之前,獨立構建慢行交通、公共交通系統時,綜合設置慢行交通與公共交通的便捷換乘,如建立基于公交站點的B&R 換乘節點,利于新城內“產業—生活”之間通勤交通出行方式的低碳發展。

4 規劃案例應用分析

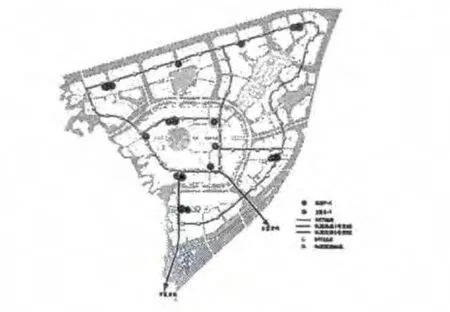

本案例為廣義停車換乘樞紐在長春北郊周邊城市設計方案中的規劃應用。在其規劃過程中充分利用軌道線和BRT 線,提前規劃基于軌道站點和基于BRT 站點的換乘樞紐,以區域機動車對中心城區的出行需求為基礎,分散布局、適度建設P&R、B&R 設施規模,其布局如圖2。

圖2 P&R、B&R 規劃位置圖

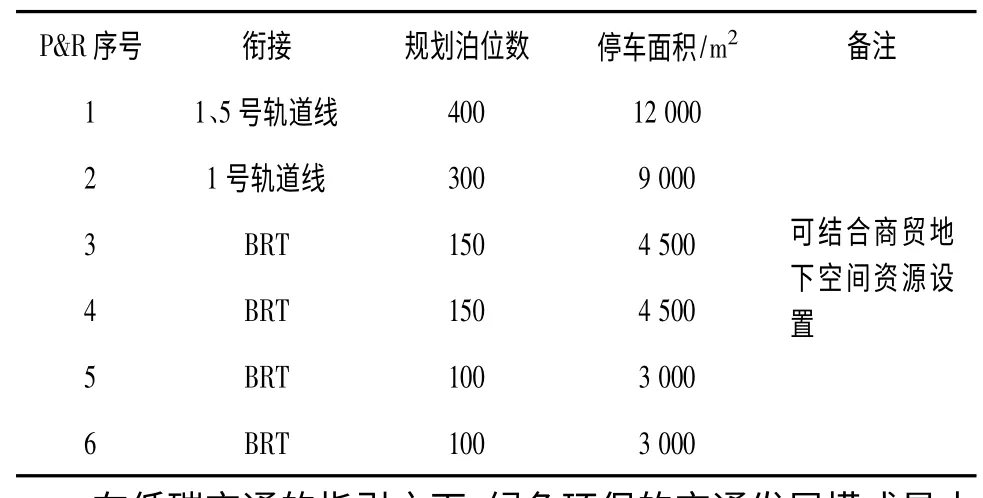

依據片區用地規劃,預測遠期區域往市區方向的機動車出行量為2.4 萬輛/日,P&R 比例取5%,估算泊位需求為1 200 個;規劃B&R 設施12 處,其中與P&R 共設有6 處,規劃規模1 200 m2,其余6 處根據需求規劃規模300~800 m2,見表1。

表1 P&R 停車換乘樞紐預測規模

在低碳交通的指引之下,綠色環保的交通發展模式是本案例區域交通系統的發展目標,以軌道交通站點、BRT 站點為基礎構建大中型P&R 換乘樞紐、以常規公交站點為基礎構建小型B&R 換乘節點,以公共交通系統為依托,實現城市多交通出行方式的高效率運作。

5 結 論

小汽車與公共交通的換乘可以緩解私家小汽車對城區的交通壓力,自行車與公共交通的換乘即可以擴大公共交通的服務范圍,又可以提高自行車出行的可達距離。廣義換乘樞紐在新城規劃的推行既可以減少私家車對道路空間的占用,又可以提高慢行交通的出行效率,是實現城市交通體系低碳發展的有效措施。

[1]陶媛.大城市停車換乘系統的實施條件及規劃設計方法研究[J].北京交通大學學報,2008,(6).

[2]蔣新春.自行車與快速公交的接駁問題探討[J].規劃師,2010:167-169.

[3]黃一峰,靳文舟,王建明.廣義P&R 系統優化選址模型研究[J].現代交通技術,2008,(10):66-68.

[4]劉宇,高有福.城市交通的低碳化轉型驅動[J].理論經濟學,2013,(8):118-119.

[5]張捷.新城規劃與建設的國際比較與經驗啟示[J].城市規劃年會論文集,2005:432-439.