電催化劑的表面結構效應、設計合成和反應機理研究

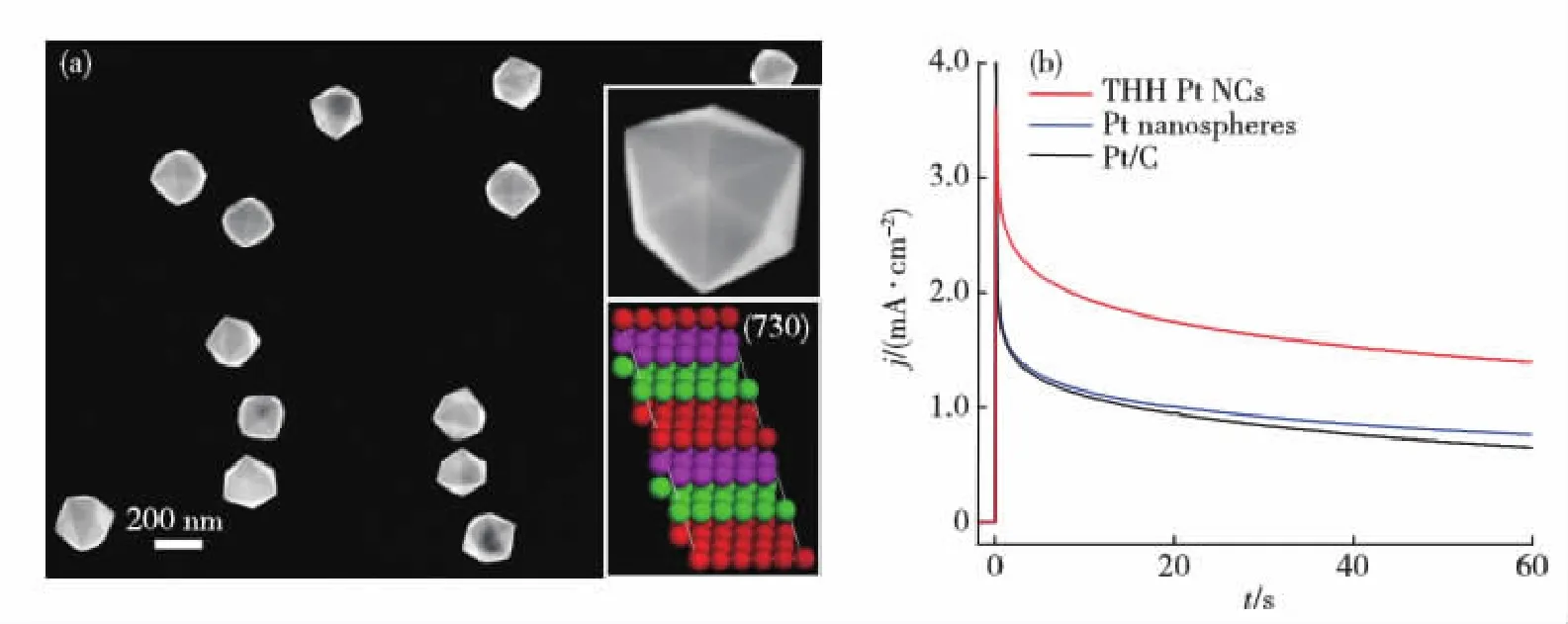

(a) SEM image of tetrahexahedral Pt nanocrystals (THH Pt NCs) and their surface structure; (b) Electrocatalytic activity towards formic acid oxidation on THH Pt NCs, Pt nanospheres and commercial Pt/C catalysts. 引自《Science》2007年316卷5825期732-735頁.

電催化劑是電化學能源轉換、電合成和環境電化學監測治理等重要領域的核心,其性能主要取決于化學組成、電子結構和表面結構.運用單晶電極可以在原子排列層次研究表面結構與性能的規律,進而應用于設計和研制高性能電催化劑.我校孫世剛教授研究團隊的研究項目“電催化劑的表面結構效應、設計合成和反應機理研究”通過對金屬單晶電極的系統深入研究,揭示了電催化劑的構效規律,闡明了相關的電催化反應機理,進而取得了納米催化劑合成的重大突破.該項目榮獲2013年度國家自然科學獎二等獎,取得的成果主要體現在以下3個方面:

1. 研制出一系列原子排列結構不同的鉑單晶電極,針對燃料分子氧化等反應,系統深入地研究了電催化劑的表面結構效應,揭示了呈開放表面結構的高指數晶面具有高催化活性的規律,提出高指數晶面上由平臺和臺階原子組成的椅式結構電催化活性位模型,發展了電催化的基礎理論,為高活性電催化劑的理性設計合成奠定了基礎.

2. 建立了居國際先進水平的一系列原位紅外反射光譜方法和電化學-超高真空電子能譜,從分子水平指認電催化反應的中間體和產物,跟蹤反應歷程,闡明

反應機理;發現鉑表面各種氧化態的電催化功能,詮釋了鉑電極上醇燃料分子復雜氧化行為的本質.

3. 創建了高指數晶面/高表面能金屬納米晶控制合成的電化學方法,克服晶體生長趨于最低表面能的熱力學限制,首次制備出高催化活性的二十四面體鉑納米晶,取得了納米催化劑合成的重大突破.在此基礎上,進一步實現了高表面能的鉑、鈀、金、鐵等納米催化劑的理性設計合成和性能調控.研究工作開辟了高指數晶面/高表面能納米催化劑研究的新方向,促進了電化學和納米材料合成等相關方向的發展.

二十四面體鉑納米晶的成果,2007年入選中國高等學校十大科技進展和中國基礎研究十大新聞,被美國C&EN評為年度化學24項重大進展之一,被英國Chemistry World選為年度化學40項最前沿研究之一,被《Science》專文評價為“納米催化劑合成的重大突破”.著名綜述類期刊《Accounts of Chemical Research》載文指出:“孫等人首次制備出高指數晶面鉑納米晶,引發了高指數晶面貴金屬納米粒子研究的熱潮”.