程千帆先生的學術人生

莫礪鋒

程千帆先生的學術人生

莫礪鋒

一

程千帆先生原籍湖南寧鄉(xiāng),但在上代已遷居長沙。1913年9月21日,程先生生于長沙清福巷本宅。當時的程家相當清貧,但卻是一

個富有文學傳統(tǒng)的詩書之家。他的曾祖父霖壽先生,字雨蒼,著有《湖天曉角詞》。伯祖父名頌藩,字伯翰,著有《伯翰先生遺集》。叔祖父名頌萬,字子大,著有《十發(fā)居士全集》。父親名康,字穆庵,著有《顧廬詩鈔》。一

家數代皆有詩人,生性穎悟的程先生耳濡目染,自幼便能吟詠。更重要的是,程先生在十多歲時曾在其伯父君碩先生所辦的私塾“有恒齋”里研讀了許多經典著作,具備了閱讀古書和寫作文言文及詩詞的能力,并熟精古代典籍,從而對古代文化具有感性的深刻體會,這是他在文史研究、尤其是在古代詩學的研究中如魚得水的重要原因。如果說程先生在“有恒齋”中的學習僅僅是打好基礎的話,那么他進入金陵大學后就真正躍入學術的海洋了。30年代南京的大學中,大師云集。由于中央大學和金陵大學的教授可以互相兼課,所以程先生得以向兩校眾多的名師請益。在金大的四年中,他如饑似渴地汲取營養(yǎng),學問大進。在“東南學術”的熏陶下,程先生真正做到了轉益多師、博采眾長,在經學、史學、目錄學、文學批評史諸方面積累了深厚的學養(yǎng),而且學到了大師們的許多治學方法。當然,他用力最勤、獲益最豐的則是詩學。

1936年,程先生自金大畢業(yè),回母校金陵中學任教一年。次年,抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),他避難至安徽屯溪,在安徽中學任教。此后輾轉于長沙、武漢、重慶、康定等地。直到1940年才重歸教育界,在四川樂山技藝專科學校任國文教員。一年以后,又先后任教于在樂山的武漢大學、在成都的金陵大學、四川大學和四川省立成都中學。1945年抗戰(zhàn)勝利后,才回到武漢大學任副教授,從此在珞珈山下生活了32個年頭。1947年他升任教授,后又任中文系系主任。解放后,程先生以滿腔的熱情迎接新中國的到來,他積極地學習新的文藝理論,并積極地按照新的教育方針來安排中文系的工作。此時的程先生在學術上已經成熟,而且形成了獨特的治學方法。1954年,他與夫人沈祖棻把兩人的十多篇論文結成集子交上海文藝聯(lián)合出版社出版,題為《古典詩歌論叢》。這是程先生平生詩學研究成果的第一次展示,也是他所倡導的治學方法的最早范例。沈祖棻在此書后記中指出:“當初我們之所以寫這一類的文章,并用這樣一些方式來研究古代作家與作品,特別是千帆,在這些論文中,他嘗試著從各種不同的方面提出問題,并且企圖用各種不同的方法加以解決,是因為在過去的古代文學史研究工作當中,我們感到,有一個比較普遍的和比較重要的缺點,那就是,沒有將考證和批評密切地結合起來。……基于這樣的理解,我們就嘗試著一種將批評建立在考據基礎上的方法。”(《古典詩歌論叢后記》)應該說,這種方法后來在程先生的著作和言論中曾得到過許多不同的表述,但其基本精神卻是完全一致的,這是貫穿他一生學術工作的精髓,是他對古代文學研究在方法論上做出的最重要的貢獻。此時的程先生尚不到40歲,正處于精力彌滿的盛年,如果他能在常態(tài)下沿著這條道路走下去,那將在學術上獲取何等豐碩的成就!可是轉眼到了1957年,一場針對知識分子的政治運動開始了。古語云:“君子可欺以其方。”程先生對舊社會深惡痛絕,對新中國則充滿了希望。他又是一位秉性正直、剛腸疾惡的人,所以當他聽到幫助黨整風的號召后,就推心置腹地把自己的意見都說出來了。誰想到這竟是意在“引蛇出洞”的所謂“陽謀”呢?于是,程先生在一夜之間變成了被視為人民之敵的“右派”,而且是武漢地區(qū)的“大右派”。他像千千萬萬正直、善良的知識分子一樣,從此被剝奪了一切權利和尊嚴。一位循循善誘、誨人不倦的良師從此不能再登上講壇了,一位才華橫溢且正當盛年的學者從此不能再平靜地安坐在書齋里了。他的學術生涯中突然出現(xiàn)了長達18年的斷層,而他發(fā)硎初試、已初見成效的學術方法也突然被埋入了歷史的塵封之中。

二

在被打成“右派”的知識分子中,才學杰出的人物何止百千!然而經過將近20年的磨難以后,仍能重新恢復學術研究、且取得非凡成果的人則相當少見。人們對此是有充分的理解和同情的:人格受到侮辱,精神受到摧殘,生活和工作的基本條件全被剝奪,連活下去都成為需要非凡勇氣的掙扎,又怎能設想堅持理想、并繼續(xù)進行學術方面的思考?在那風雨如磐的漫漫長夜中,有多少人不堪重壓而對人生失去信心,有多少人雖能隱忍茍活而不再堅持對真理的追求?我們絕對沒有理由去責備那些不幸的人們,他們在非人世所堪的情境中能度過20年艱難歲月已足以贏得我們的尊敬。然而中華民族自古以來就不乏堅毅之士,“貧賤不能移,威武不能屈”的精神使他們能夠直面人生,寵辱不驚。程先生就是這樣的堅毅之士。

程先生被打成“右派”以后,受到了殘酷的迫害。首先,他被剝奪了工作的權利。這位曾經聲明“最大的野心就是當教授”,而且已經成為一位深受學生愛戴的著名教授的人,卻再也不能走進課堂了。這位決心為弘揚傳統(tǒng)文化,且視學術為生命的學者,卻只能到資料室去整理卡片了。他的生活也發(fā)生了極大的變化,全家被逐出武大的特二區(qū),遷至九區(qū)碼頭,住進以前蘇聯(lián)專家的汽車司機所住的、廢棄已久的湖邊小屋。關于這所小屋,沈祖棻曾在《憶昔》詩中作過描寫:“青蠅飛蔽碗,雄虺臥當門。草長遮殘砌,泥深漫短垣。”每逢風雨大作,山洪瀑發(fā),不但屋頂滲漏,而且洪水會毫無遮攔地沖進大門。更難以忍受的是,程先生與他的家人必須忍受人們的白眼和侮辱。過去的學生只有極少數人還私下稱他為“先生”,多數學生則直呼其名。至于舊日的同事,更不用說有許多人要與他們劃清界限乃至堅決斗爭,以此來表明自己的“左派”身份。即使連這樣的環(huán)境,也不許程先生再安身下去。他被發(fā)配到遠離武漢的沙洋農場,種地、養(yǎng)牛、養(yǎng)雞……然而,即使在這么艱難的環(huán)境里,程先生也沒有喪失對人生的信念,沒有放棄對真理的追求。他對祖國的傳統(tǒng)文化有刻骨銘心的熱愛,他堅信自己的學識和能力都是祖國所需要的,總有一天他還可以為祖國服務。當時的沙洋農場有一個圖書室,里面沒有多少書,但倒有一套中華標點本的晉隋八史。程先生如獲至寶,他白天勞動、挨斗,晚上就細細地閱讀這套書。這是無聲的抗爭,是程先生用實際行動對那場荒謬的政治運動所作的批判。程先生雖然沒有能在流放生活中實現(xiàn)發(fā)憤著書的實績,但畢竟沒有完全虛度光陰,畢竟沒有中斷對學術的思考,從而為自己在日后重創(chuàng)學術輝煌做了切實的準備。

1980年4月,程千帆先生與他的三位研究生在南京棲霞山。左起為徐有富、張三夕、程千帆、莫礪鋒

中國自古就有“發(fā)憤著書”的傳統(tǒng)。太史公當年在遭受極其嚴重的打擊后,就是以這種精神支撐自己寫完了史家之絕唱——《史記》。然而,在20世紀的中國,竟連這種傳統(tǒng)所賴以存在的土壤也不復存在了。在“反右”、“文革”時期,那些失去人身自由、一舉一動都受到監(jiān)視的知識分子,時時刻刻處于“不許亂說亂動”的艱難處境中,哪里還能著書立說!可是暴力能夠禁止人們的言論,卻無法牢籠人們的思想,優(yōu)秀的知識分子仍然以各種隱蔽的方式進行著“發(fā)憤著書”的活動。程先生當時雖然不能操筆作文,但他常常在心里進行思考,這實際上就是“打腹稿”式的“發(fā)憤著書”。于是,一旦陰霾散去,大地春回,程先生的思考結果就源源不斷地噴涌而出了。

1978年夏天,山東大學的殷孟倫教授、南京師范大學的徐復教授和南京大學的洪誠教授在蘇州參加一個學術會議。他們不約而同地談到其同門好友程千帆先生的厄運。此時的程先生,正處于人生最痛苦的階段。他苦苦地熬了18年,才在1975年被開恩摘掉了“右派”的帽子。然而幾乎在同時,武漢大學就命令他“自愿退休,安度晚年”,于是他變成了每月僅有49元收入的街道居民。禍不單行,與他一同嘗遍人生艱辛的伴侶沈祖棻不幸于1977年遭遇車禍逝世。對于程先生的不幸遭遇,殷孟倫等先生非常同情,他們認為必須為程先生重新找一個工作,于是商定聯(lián)名向恢復工作不久的南京大學校長匡亞明推薦。洪誠先生回南京后就向匡校長匯報了這一情況,匡校長立即決定聘請程先生到南京大學來任教授,并派當時任中文系副主任的葉子銘教授馬上到武漢去接洽。從此,武漢的街道居民名單中少了一個名字,而南京大學的莘莘學子則有幸擁有了一位學識非凡且循循善誘的好老師。時隔多年之后,在南大為程先生慶祝八秩壽辰時,程先生當眾對匡校長表示感謝,引東晉習鑿齒對桓溫所說的話:“不遇明公,荊州老從事耳!”當時的聽者無不動容。的確,如果不遇匡校長,程先生也許還要當多年的街道居民,那將是學術界多大的損失,那將是南大學子的多大損失!

三

1978年8月,程先生來到南京大學,就任中文系教授。南京大學的校園,就是當年的金陵大學所在地。30多年前,程先生就是在這里受教于黃季剛等大師,從此走上了專治古代文史的學術道路。也正是在這里,他遇到了沈祖棻這位同甘共苦數十年的人生伴侶。這里的一草一木都勾起他的回憶,撫今追昔,感慨萬千。然而此時程先生的當務之急不是回首往事,而是展望未來。他已經66歲了,幾十年的風風雨雨使他早已滿頭白發(fā)。老驥伏櫪,志在千里,程先生決心要把被耽誤的光陰奪回來,他帶著滿腔的熱情開始了工作。程先生為自己制定了兩個宏大的計劃,一是對自己幾十年的學術思考進行總結,寫成著作貢獻給學術界。二是抓緊時間培養(yǎng)學生,努力彌補十年動亂造成的人材斷層。對于一位白發(fā)蒼蒼的老者來說,這兩個任務談何容易!然而程先生經過十多年的奮斗,終于在兩個方面都取得了卓異的成績,使他的人生中出現(xiàn)了奇跡般的晚年輝煌。

一般來說,一個學者在被耽誤20年后,最著急的事當然是整理自己的學術成果,完成名山事業(yè)。然而程先生卻把培養(yǎng)學生放在第一位,他常常引《莊子》的話說:“指窮于為薪,火傳也,不知其盡也。”在他看來,彌補“文革”所造成的損失,讓光輝燦爛的中華文化后繼有人,這是重中之重,急中之急。于是,程先生懷著虔誠的心愿重新走上了母校的講壇。他不顧年老體弱,親自為本科生上大課。面對著幾百雙充滿求知欲的眼睛,程先生仿佛又恢復了青春,他的課講得生動活潑,明白曉暢,又邏輯謹嚴,一絲不茍。他傳授給同學的不僅有淵博的知識,更有切實的方法和睿智的思考。他在課堂上神采奕奕,精神抖擻,不知內情的人還以為他的身體特別健康,其實程先生曾經受過20年的折磨,體力并不充沛,他是在用全部生命進行拼搏。當課間休息時,程先生必須抓緊時間坐下來喘一口氣,恢復一下精力。可是等到上課鈴一響,他又重振精神、口若懸河了。如果說課堂是教師的戰(zhàn)場,那么程先生就是一位老當益壯、仍然在馳騁疆場的老將。他是多么希望能夠一直在講壇上奮戰(zhàn)下去啊!可是年齡不饒人,幾個學期之后,程先生的健康情況不允許他再上大課了,他依依不舍地離開了大教室,轉而以培養(yǎng)研究生為主要的教學任務。

1979年,程先生開始招收古代文學專業(yè)的研究生。由于研究生教育已經中斷了十多年,社會上積壓的有志于深造的考生很多,當年報考程先生的考生就有40多人,考生的情況則千差萬別,有“文革”以前就已本科畢業(yè)的老大學生,也有尚未邁進大學門檻的知識青年。經過嚴格的考試,程先生錄取了三名學生,他們的年齡、學力都參差不齊,一樣的只是對于知識的渴望。80年代初,百廢俱興,學位制度也應運而生。程先生被推選為中國古代文學專業(yè)的首批博士生導師,他帶出一批碩士生后,又于1982年開始招收博士研究生。當時程先生對如何掌握博士生的水準心里沒底,他找來一些港臺地區(qū)的博士論文仔細閱讀,決心要培養(yǎng)出水平更高的博士來。經過十多個寒暑,程先生培養(yǎng)了碩士9人,博士10人,數量也許不算多,但質量卻是上乘的。時至今日,“程門弟子”已成為學術界公認的一個專有名詞。那么,程先生是如何在研究生培養(yǎng)中取得這些成就的呢?

一個好老師的先決條件是他必須熱愛學生。程先生對弟子既關心愛護,又嚴格要求,他培養(yǎng)研究生有一套完整、周密的計劃,而且形成了他獨特的教學風格。

首先,程先生注意督促學生打好基礎,這個基礎不僅僅指本學科的基本知識,而且包括外語、藝術鑒賞等相關方面的學養(yǎng)。程先生還親自選聘曾在駐外使館工作多年的尹祿光先生擔任研究生的英語老師,訓練大家的聽說能力。久而久之,同學們都養(yǎng)成了重視外語的習慣,并在與外國同行進行學術交流時如魚得水。南大的古代文學專業(yè)已有四人先后被哈佛燕京學社遴選為訪問學者,這在全國的古代文學學科中是絕無僅有的。程先生當然更重視學生的漢語水平,他要求每一個剛入學的研究生用英語、文言文以及白話文寫三份自傳,這樣一方面可以了解學生的個人情況,另一方面可以了解學生的語言能力,從而對癥下藥地加強對他們的語言訓練。程先生還認為一個文學研究者必須學一點創(chuàng)作,必須具備敏銳的藝術感覺,他抓得最緊的便是訓練大家寫詩。

程先生更為嘔心瀝血的是如何引導研究生走上治學的正確道路。中國古代文學源遠流長,有關文獻汗牛充棟,如何使這些沒有自幼誦讀“四書五經”、對于李杜蘇辛也僅知一些皮毛的學子掌握基本的研究本領,而不是僅僅寫成一篇學位論文、獲得一個學位呢?程先生為此而苦苦地思考,摸索。他為此而精心設計了課程規(guī)劃:有兩門課是他要親自講授的,一門是校讎學,另一門是杜詩。校讎學向來被視作學問之入門,但是歷來專治校讎學的學者大多注重于研究其史的源流,而程先生卻更重視這門學問的實際用法。所以程先生在講這門課時,主要著眼于讓同學們了解應如何去收集材料,整理材料,并由此而進入學術之殿堂。從如何利用古代的目錄學著作,到如何選擇好的版本,以及如何校正文字、去偽存真,乃至如何自己動手編寫目錄,他都深入淺出地予以講解,把這門本是比較枯燥的學科講得生動有趣。當年聽課的三個碩士生中,有一個就是徐有富。程先生的課使他對這門學問產生了強烈的興趣,并由此而走上了專攻古典文獻學的道路,后來成為南大古典文獻學專業(yè)的帶頭人。

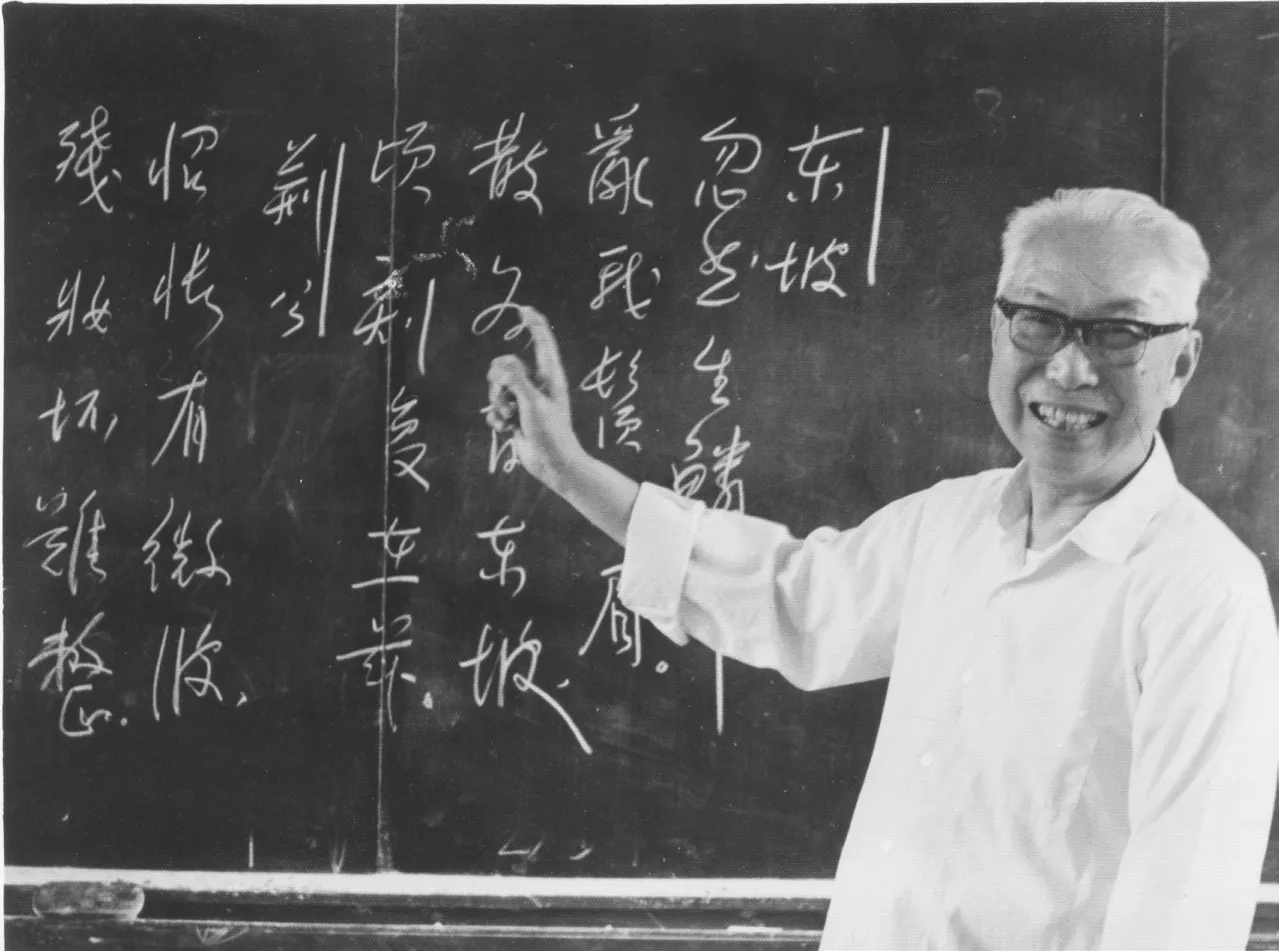

1981年4月,程千帆在南京講學

程先生另一門親自開講的課程是杜詩。程先生講杜詩絕不是選一些作品來串講,他是用自己讀杜數十年所得到的心得來啟發(fā)學生,誘導學生自己進行思考。這門杜詩課有以下兩個特點:一是采取專題作為章節(jié)結構的單元,每一講都具有一定的獨立性,但合起來又是一個完整的整體。二是不復述常識性的結論,而是進行新的思考,提出新的觀點來進行討論。所以聽這門課所學到的不僅僅是有關杜詩的知識,而且還有如何進行古典詩歌的研究的方法。這門課的教學成果的展示就是《被開拓的詩世界》這部師生合作的杜詩論文集。

程先生的教學工作絕不只是在教室里進行,他的書齋同樣也是課堂,甚至病房也常常被他當作備課、批改作業(yè)的辦公室。他為學生設計的課程也絕不只是上述兩門,而是因材施教,精心布置的全面訓練。對于研究生來說,與學位關系最大的當然是學位論文,以致于有些導師從一開始就布置學生動筆撰寫。但程先生向來反對這樣做,他認為光寫一篇學位論文是遠遠不夠的,他堅持主張研究生在寫作學位論文之前一定要用一年或一年半的時間來認真閱讀經典著作。一句話,程先生認為培養(yǎng)研究生的最終目的并不是獲得學位,而是成為真正的人材。所以,他的整個培養(yǎng)計劃都是從后一點出發(fā)來考慮的,而這個計劃后來也就成為南大古代文學專業(yè)的研究生培養(yǎng)的基本模式。于是,《論語》《孟子》《老子》《莊子》《左傳》《史記》《新、舊唐書》幾乎成了每一個博士生的必讀書,更不用說《詩經》《楚辭》《文選》《文心雕龍》等文學性典籍了。

經過嚴格的典籍研讀之后,研究生才進入論文寫作階段。在指導研究生撰寫學位論文上,程先生付出了更多的心血。首先,他要求學生認真選題,而且鼓勵他們選取難度較大、學術價值較高的題目。在程先生看來,寫論文是一次最好的鍛煉,千萬不可避重就輕、只求通過答辯。所以他的研究生大多選取了有一定難度的題目,例如《大歷詩風》《江西詩派研究》《江湖詩派研究》三篇論文,都是程先生親自主持的國家社科“七五規(guī)劃”項目“唐宋詩歌流派研究”的組成部分,它們對詩歌史上的幾個重要課題進行了較深入的研究,出版后得到了學術界的好評。

其次,程先生對于學位論文的撰寫有嚴格的規(guī)范要求。從小處說,他要求學生一定要保證材料的可靠性,要求他們絕對不能剽襲成說,等等。從大處說,他要求學生要具有問題意識,要能提出問題,解決問題,并勇于創(chuàng)新。對于他所指導的9篇碩士論文和10篇博士論文,程先生付出了多少心血和汗水!許多同學都珍藏著當年經過程先生批改的論文草稿,上面布滿了紅筆寫的批語,連一個錯別字、一個用得不妥的標點,他都細心地用紅筆勾出來了。時至今日,這些學位論文大多已經公開出版,其中有幾種如程章燦《魏晉南北朝賦史》、曹虹《陽湖文派研究》、陳書錄《明代詩文的演變》,都很受學界的好評。這些書中的觀點也許尚有可商之處,但它們在操作上卻都是符合規(guī)范的,在學術上都是體現(xiàn)出開拓精神和嚴謹學風的。顯然,這種學術品格,正是程先生傾其心血所陶鑄而成的,這是程先生一生教學工作的結晶。

四

在程先生重新踏上大學講壇的同時,他也抓緊時機重新開始學術研究。此時的程先生,數十年積累的圖書資料已損失大半,記錄著平生思想火花的筆記、講稿也所余無幾。可是,正像當年秦始皇的“焚書坑儒”沒有能斷絕六經的流傳一樣,以文化為目標的那場“大革命”也沒能徹底毀滅傳統(tǒng)文化。就像當年的伏生憑記憶傳授典籍一樣,程先生也憑記憶把自己多年積累在心中的學術思考重新整理、加工,并以此為起點開始新的研究。這種研究是非常艱苦的,需要付出非常的努力才能有所收獲,因為此時的程先生不但忙于教學,而且承擔了繁重的社會工作,他先后擔任江蘇省政協(xié)委員、江蘇省文史館館長、南京市文聯(lián)主席、國家古籍整理出版規(guī)劃小組顧問、中華大典編纂工作委員會副主任委員、中國唐代文學學會會長、中國山水旅游文學研究會會長等職務。他又是個辦事認真、不肯敷衍了事的人,所以格外忙碌。在這種情境中,他竟然在短短的十來年間推出了20多部著作,而且以高度的學術造詣使學術界為之震驚,這需要付出何等的努力啊!誠然,程先生才思敏捷,做事效率很高,但更重要的是他有發(fā)憤著書的精神,有只爭朝夕的緊迫感。20年來,程先生真正做到了焚膏繼晷、聞雞起舞,他幾乎是把所有的時間和精力都用到學術上去了。即使是在外出參加學術會議時,他也總是帶上幾本書籍和一些稿紙,利用休息時間來讀書、撰稿。

程先生的治學范圍相當廣博,舉凡校讎學、史學、古代文學、文學批評史,他都有很深透的研究,且取得了世所矚目的成就。那么,他治學的特點是什么呢?他最主要的貢獻又體現(xiàn)在哪些方面呢?

首先,程先生認為學術研究的目的是提出問題并解決問題,他所作的研究都帶有實證的性質,從來不發(fā)鑿空高論。也就是說,程先生的學術研究都是一步一個腳印的跋涉,而不是不痛不癢的清談。程先生做研究時懷著解決難題的明確目的,他的研究成果就不是憑著一時靈感的妙手偶得,而是深思熟慮、厚積薄發(fā)的堅實結論。例如,唐代的科舉特重進士一科,而進士科又是以詩賦試以重要考試內容的。這樣,科舉與唐代文學有什么內在的關系,就成為歷來學者所關注的問題。1946年,程先生撰寫了《王摩詰〈送綦毋潛落第還鄉(xiāng)〉詩跋》,對唐代的科舉制度作了詳細的說明,諸如進士的地位、考試的難易、考期的變化等等,都進行了周密的考證。但是,程先生并不以此為滿足。因為從科舉考試所遺存的省試詩來看,這種制度所產生的作品水平都不甚高,那么它對文學的影響到底如何,仍是一個疑問。于是,程先生對這個問題進行了鍥而不舍的深入研究。時隔30余年后,他終于寫成了專著《唐代進士行卷與文學》,對這個問題交了一份令人滿意的答卷。這本書的篇幅雖然不大,但其學術意義卻非同一般。全書對唐代的行卷之風作了相當全面的研究,對這種特殊風習的由來和具體內容進行了考索,從而弄清了這種風習與當時的文學創(chuàng)作的具體關系。程先生的結論是:“唐代進士科舉對于文學肯定是發(fā)生過影響的。就省試詩、賦這方面說,它帶來的影響是壞的,是起著促退作用的;就行卷之作這方面說,它也帶來過一部分壞影響,但主流是好的,是起著促進作用的。”于是,從宋人就開始聚訟紛紜的唐代科舉與唐詩之關系的公案,就第一次得到了確鑿有據的說明,可以說這個問題已得到了初步的解決。同樣在這本書里,唐代古文、唐代傳奇小說與行卷之風的關系也得到了清晰的論述。對一個問題思考、研究長達30年,孜孜不倦,沉研深思,終于求得比較圓滿的解決,并且只寫成一本言簡意賅的小冊子。這種學風與時下那些倚馬千言、游談無根的風氣相比,真是相去不可以道里計!

正因為程先生的學術研究的目標是解決問題,所以他的成果的主要形式是單篇論文,有的甚至是篇幅相當短小的論文。他正是以一篇篇的論文,不斷地提出問題,又不斷地解決問題,從而把學術推向前進。自從1978年以來,程先生的每一篇論文都給學術界帶來驚喜,許多論文甚至具有發(fā)凡起例的范式意義。1982年寫的《張若虛〈春江花月夜〉的被理解與被誤解》和1984年寫的《一個醒的和八個醉的》便是兩個著名的例子,前者的重點并非對作品自身的闡釋、評價,而是對其作為一篇杰作卻久隱方顯的經歷的考察,以及對這一現(xiàn)象的原因及其歷史意義的揭示;后者則對杜詩《飲中八仙歌》進行了全新的闡釋,指出所謂“飲中八仙”,正是指以李白為代表的盛唐詩人群體尚沉浸于浪漫主義的氛圍之中,而杜甫最早清醒地觀察到盛世將逝的客觀現(xiàn)實。這樣,杜甫從何時開始走上關注國家命運的創(chuàng)作道路,唐詩從何時開始由盛唐轉向中唐,都得到了全新的說明。發(fā)現(xiàn)問題是學術研究向前發(fā)展的第一步,是學術思維的原初動因。程先生正是在這方面表現(xiàn)出過人之處,他的大多數論文都是在這種心態(tài)下寫出來的。顯然,對于古代文學這種成果積累特別豐厚的學科來說,這種方法具有重大的啟示意義。

那么,程先生進行學術研究的最初目的雖是解決某個具體的問題,但是其結論卻總是包含著重要的宏觀意義,如何才能達到這種境界呢?程先生在這方面為學界提供了寶貴的啟迪。他認為從事古代文史的研究,一定要有通識。他主張研究文學史一定要著眼于通史,而不宜自我封閉于某一個階段。他還主張研究者應注意各種文體及其關系,而不宜局限于某一種樣式。他還主張古代文學批評和古代文學這兩類研究之間不應存在鴻溝,不應視之為兩個各不相關的學科。推而廣之,他還主張文史哲相通,文學與藝術相通,古代與現(xiàn)代相通,東方與西方相通……正是在這種學術思想的背景中,程先生研究的對象雖然往往是具體的作家、作品或文學現(xiàn)象,但他不是孤立地、靜止地去考察這些對象,而是把它們置于廣闊的背景中,從歷時性和共時性兩個維度進行比較、定位,然后得出結論來。學界已注意到程先生善于進行比較研究,他的論文如《相同的題材與不相同的主題、形象、風格》,是對陶潛、王維、韓愈、王安石四家的桃源詩的比較;《關于李白和徐凝的廬山瀑布詩》,是關于李白和徐凝的同題之作的比較;《韓詩〈李花贈張十一署〉篇發(fā)微》,是關于韓愈、李商隱、鄭谷、王安石詠李花詩句的比較……由此可見,程先生的論文雖然都以解決具體問題為最初目的,但它們的價值卻遠遠地溢出于此。被收入《古詩考索》《被開拓的詩世界》等書中的論文,幾乎每篇都具有方法論的啟迪意義,它們帶給學界一片驚喜是理所當然的。

程千帆著《校讎廣義》書影

五

程先生的學術研究領域相當寬廣,除了古代文學、古代文學批評之外,他還在文學史、史學、校讎學等領域中取得了豐碩的成果,他的《兩宋文學史》(與吳新雷教授合作)、《程氏漢語文學通史》(與程章燦博士合作)、《史通箋記》《校讎廣義》(與徐有富教授合作)等著作均是體大思精的杰構,對此,學界已有不少評論,茲不詳述。這里只想補充一點,程先生雖然一直在從事高水準的學術研究,但他卻并沒有把自己封閉在象牙塔中,他對于古典文獻的整理工作以及古典文學的普及工作都很熱心,并做出了很大的貢獻。

首先,程先生積極參加古籍整理工作。在“極左”思潮橫行數十年之后,整理古籍已成為學界的當務之急。程先生對此項工作的重大意義有深刻的理解,他曾參加國家古籍整理出版規(guī)劃小組的工作,為籌劃全國的古籍整理工作獻計獻策,并親自承擔了《全清詞》的主編。他還主編了《明清文學理論叢書》,已出版了《白雨齋詞話足本校注》等八種。他還與夫人陶蕓合作,編寫了《駢字類編音序索引》,為人們更方便地利用這部專收雙音詞及詞組的大型類書付出了相當艱辛的勞動。直到80高齡時,他還以老當益壯的精神參加了《中華大典》的編纂工作,并擔任其中的《文學典》的主編,他精心策劃選題,精心挑選合格的編纂人員,現(xiàn)在各個分典已經全部出齊。古籍整理是一件需要投入大量勞動、且相當繁瑣的工作,它又是一件需要高度的學養(yǎng)和責任心的工作,從事這種費力多而收功微的工作,實在是需要獻身精神的。程先生正是以對傳統(tǒng)文化的高度熱愛為動力,在這方面做出了貢獻。

程先生還以其他方式從事古代文學的普及工作,他多次應邀為作家、中學教師等作講座,所講內容既有古典詩歌,也有古代小說,他深入淺出的講解使聽眾獲益匪淺。程先生經常收到陌生人的來信,請教各種問題,他總是有求必應,有問必答。即使在他年邁體衰不能親自復書的現(xiàn)在,還常常命弟子代他回答此類信件。他真誠地將普及古代文學、弘揚傳統(tǒng)文化看作自己的責任,孜孜不倦,不知老之將至。

程先生不是一位只知埋首于故紙堆中兩耳不聞窗外事的學究,他對當代的文學創(chuàng)作極為留意,對家事國事天下事都很關心。他既有淑世情懷,也有疾惡剛腸。程先生熱愛生活,他以一顆赤子之心去擁抱世間一切美好的事物,他把自己對生活的感受和思考寫入了他的詩歌,從少年時代的新詩,到中年以后的舊體詩詞,都忠實地記錄著他的悲歡離合,也忠實地反映著他所遭遇的那個風雨飄搖的時代。由于遭遇秦火,他的詩作只保存下來一冊薄薄的《閑堂詩存》,以及被收入《沈祖棻程千帆新詩集》中的幾十首新詩。閱讀他的新、舊詩作,分明可以感受到一個在藝術上不斷地探索的詩人所經歷的“少而銳,壯而肆,老而嚴”的過程,也分明可以感受到一個在生活中不斷地思考的智者所經歷的心路歷程。生活曾經不公正地對待過他,但他卻始終熱愛生活。無論是處在什么樣的境遇中,他都未曾放棄過奮斗,未曾懷疑過真理和正義終將戰(zhàn)勝謬誤和邪惡。程先生對學術事業(yè)的追求一直堅持到人生的最后關頭,其嘉言懿行的記錄則一直延續(xù)到生命的最后一刻。2000年5月,程先生還抱病參加了《中華大典文學典》的樣稿討論會。幾天后突發(fā)腦梗塞被送進醫(yī)院搶救,從此一直昏迷不醒。6月1日,即程先生進院以后的第16天,也就是他去世的前2天,他從昏迷中突然醒來,說:“我對不起老師,我對不起黃先生!”原來他一直牽掛著黃季剛先生日記的出版,這是他在彌留之際最放不下的事情。當時15卷本的《程千帆全集》即將由河北教育出版社出版,最后的一批校樣已經寄回出版社,程先生在人生的最后瞬間不問他本人全集的事,卻念念不忘其先師的書,說明尊師重道的觀念已滲透到其本能之中。

2013年10月,南京大學舉辦了名為“百年千帆”的大型紀念活動,以紀念程千帆先生在教育和學術兩方面的巨大貢獻。參加紀念活動的學者在高度評價程先生成就的同時,也為他歷盡坎坷的人生遭遇感慨不已。的確,盡管程先生在人生的最后20年里以老驥伏櫪的精神發(fā)憤努力,終于取得了余霞滿天的晚年輝煌,但畢竟受到年齡和精力的限制,他的人生成就未能達到本來應有的高度。“千古文章未盡才”,明末夏完淳這句詩的本意是惋惜才士未享天年。程先生享年八十有八,可算壽登耄耋,但竟然也使人產生“千古文章未盡才”的慨嘆!當我們閱讀煌煌15冊的《程千帆全集》時,千萬不要忘記它是20世紀一位歷經坎坷的學者的學術記錄,是一部憂患之書。

責任編輯/胡仰曦