妊娠期糖尿病患者微炎癥狀態對妊娠結局的影響

張小琳

妊娠期糖尿病患者微炎癥狀態對妊娠結局的影響

張小琳

目的 研究妊娠期糖尿病微炎癥狀態對妊娠母嬰結局的影響。方法 選擇48例確診為妊娠期糖尿病合并炎癥因子異常患者為觀察組,同時選取36例妊娠期糖尿病無炎癥因子異常患者為對照組。采用回顧性分析方法,對比兩組孕婦一般情況、妊娠母嬰結局進行比較。結果 觀察組患者高血壓、胎膜早破、早產兒、胎兒宮內窘迫、巨大兒發生率、剖宮術率較對照組增加,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 盡早對產婦進行糖耐量篩查,及時干預,對于合并微炎癥狀態患者積極祛除危險因素,有利于改善母嬰結局。

妊娠期糖尿病;炎癥因子;妊娠結局

妊娠期糖尿病(GDM)是妊娠期常見的合并癥之一,指妊娠前糖代謝正常或有潛在糖耐量減退,妊娠期才出現或發現糖尿病的現象,其發病率約為1%~5%,妊娠期糖尿病患者部分存在炎癥介質水平較正常孕婦升高。現對我院2007年1月至2012年12月就診的妊娠期糖尿病患者微炎癥介質對妊娠結局影響進行回顧性分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2007年1月至2012年12月在中山市小欖人民醫院進行規律產期檢查并確診為妊娠期糖尿病患者596例。觀察組納入標準:①確診為妊娠期糖尿病;②于妊中期、妊晚期分別采血檢查超敏C-反應蛋白(hsCRP)和白介素1(IL-1)且兩次均高于正常參考值范圍;③排除明顯感染、結締組織疾病等。對照組納入標準:妊娠中、晚期采血hsCRP、IL-1均在正常范圍內,其余標準同觀察組一致。根據標準共篩選觀察組48例,平均年齡(34 ±6)歲;對照組36例,平均年齡(35±6)歲。兩組患者一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 觀察指標 對比并記錄兩組患者孕周空腹血糖(FPG)、糖化血紅蛋白(HbA1C)、C-反應蛋白(hsCRP)、白細胞介索-6(IL-6)、妊娠結局以及新生兒情況。

1.3 研究方法

1.3.1 妊娠期糖尿病的確診 2010 年國際妊娠與糖尿病研究組織(international association of diabetes and pregnancy study groups,IADPSG)診斷標準[1]:①FPG≥7.0 mmol/L;②糖化血紅蛋白≥6.5%;③隨機血糖≥11.1 mmol/L,復查FPG 或者糖化血紅蛋白,若FPG≥7.0 mmol/L或糖化血紅蛋白≥6.5%,診斷糖尿病合并妊娠。其他所有非糖尿病患者在妊娠24~28周時常規進行75 g OGTT,達到或超過下列至少一項指標,即FPG服糖后1、2 h血糖分別為5.1 mmol/L、10.0 mmol/L及8.5 mmol/L,即診斷GDM。

1.3.2 相關指標的檢測 兩組患者于清晨采空腹靜脈血6 ml;血糖采用葡萄糖氧化酶法,糖化血紅蛋白采用色譜法,hsCRP采用乳膠增強免疫比濁法測定,正常值:0~8 mg/L;空腹胰島素采用化學發光法,IL-6采用化學發光法,正常值:0~10 ng/L。

1.3.3 胰島β細胞功能評價 用HOMA模型計算胰島素抵抗指數HOMA-IR=(FINS×FBG)/22.5。

1.4 統計學方法 采用SPSS 16.0統計軟件,計數資料兩組間比較采用χ2檢驗,計量資料采用(±s)表示,計量資料兩組間采用非配對t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

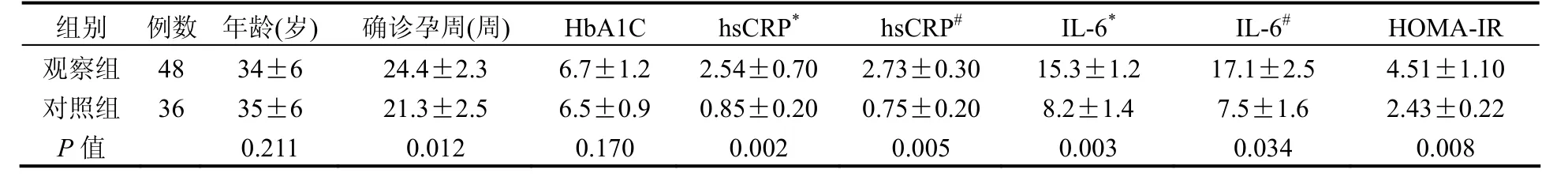

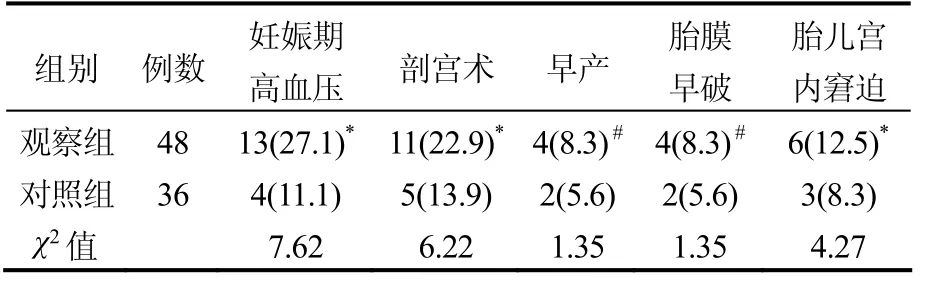

如表1、2、3所示:觀察組患者年齡、HbA1C與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05),其余各項指標計數,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組妊娠期高血壓、剖宮術、早產、胎兒宮內窘迫及新生兒巨大胎、疾病發生率高于對照組(P<0.05);而兩組在早產、胎膜早破及新生兒低血糖、低血鈣的發生率方面比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

表1 兩組患者一般情況對比(±s)

表1 兩組患者一般情況對比(±s)

注:*為妊娠中期檢驗結果;#為妊娠晚期檢驗結果

組別 例數 年齡(歲) 確診孕周(周) HbA1C hsCRP*hsCRP#IL-6*IL-6#HOMA-IR觀察組 48 34±6 24.4±2.3 6.7±1.2 2.54±0.702.73±0.3015.3±1.2 17.1±2.5 4.51±1.10對照組 36 35±6 21.3±2.5 6.5±0.9 0.85±0.200.75±0.208.2±1.4 7.5±1.6 2.43±0.22 P值 0.211 0.012 0.170 0.002 0.005 0.003 0.034 0.008

表2 兩組患者妊娠結局對比[n(%)]

表3 兩組患者新生兒情況對比[n(%)]

3 討論

在本次回顧性研究中,選取48例確診妊娠期糖尿病且妊娠中、晚期兩次產檢中微炎癥指標(hsCRP和IL-6)均高于正常參考值的患者為觀察對象,選取36例除微炎癥指標外其他指標均與之匹配的妊娠期糖尿病患者為對照組,通過對比兩組患者部分臨床特征和妊娠結局,得知妊娠期糖尿病合并微炎癥狀態對妊娠結局有不利影響。

妊娠期糖尿病是常見的妊娠期合并癥之一,在我國發病率約為1%~5%,其對母嬰影響較大,特別是血糖控制不良的妊娠期糖尿病,主要易發生妊娠高血壓、合并感染、羊水過多及巨大胎、胎兒生長受限,而分娩過程中胎兒呼吸窘迫、新生兒低血糖、低血鈣等發生率較正常產婦高[2]。

妊娠期胰島素抵抗是妊娠糖尿病的基礎,其發病原因除了生理因素,如妊娠期胎盤分泌胎盤泌乳素(hPL)、孕激素、胎盤生長激素(hPGH)、皮質醇等有對抗胰島素作用外,還包括更多的慢性胰島素抵抗因素,如遺傳因素、炎性因子、脂肪細胞因子、氧化應激、線粒體活性下降等[3]。由于患者體內胰島素的分泌能力下降,不能補償體內血糖代謝,從而引起血糖升高進行造成機體一系列的病理生理改變,并對妊娠母嬰產生一系列不利影響。

微炎癥指標升高是胰島素抵抗的直接結果之一[4],主要表現為以單核巨噬細胞系統激活,IL-1、IL-6、TNF-a等促炎癥因子釋放為中心的慢性的炎癥過程,而臨床上常無明顯癥狀。由于妊娠期糖尿病患者存在的氧化應激、晚期糖基化代謝產物增加,使內皮細胞受損,通過NF-κB等通路激活炎癥細胞。

炎癥因子升高使GDM患者處在微炎癥狀態,由于胰島素抵抗-氧化應激-微炎癥三者存在內在聯系,可使患者妊娠期高血壓發病率增高,在本研究中觀察組妊娠期高血壓發生率較對照組明顯增高,同時由此導致的剖宮術、胎兒宮內窘迫發生率也增加,筆者推測是由于高血壓引起的先兆子癇、宮內供血不足引起的。在胎兒方面,總體上兩組患者并未呈現明顯的差別,僅在巨大胎發生率上觀察組較對照組增加,但由于觀察例數較少,筆者認為臨床意義不大。

早期診斷是妊娠期糖尿病的防治關鍵,對照組確診時孕周較觀察組早,顯示早期診斷,早期干預、改善胰島素抵抗可減少微炎癥的產生。由于本研究為回顧性觀察,觀察例數較少,故筆者僅對兩組進行統計檢驗,而并未對微炎癥與妊娠結局的各項指標進行相關、回歸分析,同時也缺乏對產后的隨訪,但這并不妨礙對微炎癥在妊娠期糖尿病發展中地位的評價。

[1] 楊慧霞.2011年妊娠期糖尿病國際診斷標準解讀[J].中國醫學前沿雜志,2011(3):19-20.

[2] 樂杰.婦產科學[M].7版.北京:人民衛生出版社,2007:150-150.

[3] 劉長江,王顏剛.妊娠期糖尿病胰島α細胞、β細胞功能評估[J].中華內分泌代謝雜志,2012,28(10):835-838.

[4] Qiu C,Sorensen TK,Luthy DA,et a1.A prospective study of maternal serum C-reactive protein(CRP) concentrations and risk of gestational diabetes mellitus[J].Paediatr Perinat Epidemiol, 2004, 18(5):377-384.

R714.25

A

1673-5846(2014)07-0254-02

宜昌市夷陵區計劃生育服務站,湖北宜昌 443000

張小琳(1971.2-),本科,副主任醫師。研究方向:婦產科及計劃生育。Tel:18972583068,E-mail:643582145@qq.com