國際法視野下的標準治理*

周銀玲

(武漢大學法學院國際法所,湖北 武漢 430072)

國際法視野下的標準治理*

周銀玲

(武漢大學法學院國際法所,湖北 武漢 430072)

全球化帶來的世界轉型,使國際體系呈現一體化和碎片化交織的復雜模式。而依循國際法進行的全球治理,則因其治理乏力而飽受爭議。究其原因,公私治理主體間的矛盾、治理方式的僵硬,導致治理價值的受損。以標準作為全球治理的技術(以下簡稱“標準治理”),更好地折射出全球治理的優勢和限度。一方面,多元多層級標準治理主體之間的合作和互動,增進了決策權的復制與移轉,使治理方式更為靈活有序。另一方面,國家導向與市場導向權威之間的可能摩擦,恐使全球治理屈從于“排除知識落伍者”的單一治理模式。更為重要的是,標準治理激發了對國際法秩序,特別是國際法傳統淵源的反思和重塑,對于如何更好地推動公私標準的融合、改善國際立法及其遵守,繼而推動全球治理的可持續發展提供了新契機。

技術標準;標準治理;全球治理;國際法淵源

對于全球治理與國際法的相互關系,普遍存在三種分析進路:第一種觀點接受國際法作為全球治理的工具,但是強調某些國際法規則在治理過程中時常失效;第二種觀點認為國際法應對全球治理問題通常失靈,總體上質疑國際法的價值;第三種觀點將國際法視為全球治理的工具,但是突出強調條約、習慣等國際法規則之外,還存在相對更為完善的應對全球治理的國際法規則。本文傾向于認同最后一種觀點。為此,本文將首先評估全球治理規制體系的基本特征及其突出問題;其次,通過對標準的澄清和限定,以及對標準傳統功能的修正,探尋標準作為全球治理新技術的有效性和正當性;進而,本文將重新審視傳統的國際法淵源,特別探討標準對國際法淵源的重塑,以期進一步實現全球治理過程中國際法的規范效力和實踐效力。

一、全球治理的沒落?

無論評價好壞,“全球化”都已成為了一個最能描述當前現狀的標簽*Richard Falk, Predatory Globalization: A Critique, Policy Press,1999:1.。而由全球化、全球問題*例如環境污染、移民、跨國犯罪等問題逐步成為“全球”范圍的現象。以及國際社會新興力量的崛起所引發的“全球治理”之爭,自然成為各界熱議的焦點。從現有研究而言,全球治理的國家中心治理模式、有限領域治理模式、網絡治理模式*國家中心治理是以主權國家為主要治理主體的代表性治理模式;有限領域治理是以國際組織為主要治理主體的代表性治理模式;網絡治理是以非政府組織為主要治理主體的代表性治理模式。參見呂曉莉.全球治理:模式比較與現實選擇[J].現代國際關系,2005,(3):3.難免各有其優劣,而結合這三類范式所構建的多元多層合作治理*所謂多元,強調的是治理主體的多元化;所謂多層,是指治理根據不同需要在多層次上運作;所謂合作,指主權國家、國際組織與非政府組織等眾多公共行為體建立一種基于共同利益需求上的相互信任關系,并由此出發,在相互依存的全球環境中分享公共權力,共同管理全球事務的過程。參見呂曉莉.全球治理:模式比較與現實選擇[J].現代國際關系,2005,(3):3.,也因缺乏有效的技術工具,而淪為類似烏托邦的幻象。上述治理模式之爭,以及相伴而行的“治理價值”之爭*治理觀念本身被質疑是一種荒誕想法的表現形式,在全球公共領域實行歐洲理想般的具有包容性的全球政治仍然和過去一樣遙遠。參見Martti Koskenniemi, Global Governance and Public International law, Kriti Justiz, Jahrgang,Heft Ⅲ,2004,37:241-254; 反對派觀點甚至認為,全球治理是對法治的掠奪。參見[美]Ugo Mattei,[意]Marco de Morpurgo著.劉光華譯.全球法與掠奪:法治的陰暗面[J].蘭州大學學報,2010,38(3):1.,無不反映了全球治理中法律與權力的艱難博弈,導致全球治理的功能不易釋放。

其一,治理模式的多樣性和模糊性,表面上源于對“治理”概念*“治理”表明在與法律相關的規制活動中發揮法律的作用,同時,對于政府依據法律進行的“命令和控制”的行為,通過非政府組織加以監督。Robert Cryer, Tamara Hervey, Bal Sokhi-Bulley, Alexandra Bohm, Research Methodologies in EU and International Law, Hart Publishing,2011:43;對“治理”更權威的定義來自“全球治理委員會”:“治理是個人和制度、公共和私營部門管理其共同事務的各種方法的綜合。它是一個持續的過程,其中,沖突或多元利益能夠相互調適并能采取合作行動,它既包括正式的制度安排也包括非正式的制度安排。”Our Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global Governance by The Commission on Global Governance,Oxford Univ. Press, 1995:5.的界定不清,深層原因則更在于欠缺對國家權力理論的清醒認識。特別是全球化時代,對于國家政策或行動的自足性危機,與其誤判為是國家權力的隱退,莫如說是國家權力的轉型*Bas Arts, Non-state Actors in Global Environmental Governance: New Arrangements Beyond the State, In M. Koenig-Archibugi and M. Zürn, New Modes of Governance in the Global System, Hamshire: Palgrave MacMillan, 2005:3.!其最突出的表現就是從國家自治到基于條約導向的國際組織為單位的治理,轉向更復雜的與非國家行為者共同參與的公私治理模式。作為治理主體,國家和政府的傳統作用的確被全球化過程進一步銷蝕,但是,國家作為國際社會軸心的本質卻并未由此改變。非政府行為者作為新興社會力量參與到全球治理的塑造,使得國家主權的行使方式發生變遷,使國際立法及其實施更具動態性和不確定性。

其二,從治理方式而言,上升到“全球”層面的治理,前提是根植于現有國際體系——“無中心權威”*James N. Rosenau, Ernst-Otto Czempiel, Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge University Press,1992:4.的國際體系。毋庸贅言,較之國內社會,國際社會的權力分散于各主權國家:國際社會既沒有集中的立法機關,也沒有集中的司法機關,更沒有集中的執行機關*李浩培.國際法的概念和淵源[M].貴陽:貴州人民出版社,1994.27-28.。隨著全球化進程加深,現代各國雖然一方面由于國際互賴都愿意進行合作,而另一方面卻由于維護各自的主權都盡力保持自己的行動自由*李浩培.國際法的概念和淵源[M].貴陽:貴州人民出版社,1994.141.。大多國家不愿意相互依賴程度太高,以避免極易遭受別國的傷害*[美]小約瑟夫·奈.理解國際沖突:理論與歷史[M].張小明譯.上海:上海人民出版社,2009.315.。因此,不論傳統等級結構的治理,還是后現代的“自下而上”的治理方式,都難以為繼。然而值得注意的是,全球化時代,此種“中心權威”的缺失,不僅體現在領土層面,更表現在功能層面。在此情境下,治理的范圍,從地理位置的邊界轉向“事項性質”的邊界;與國內治理倚賴和倡導的“主權權威”不同,全球治理的效果,有賴于更靈活、更務實的“規則權威”。

其三,從治理機制而言,國際社會的權力分散,催生了國際規則的分散和不成體系。全球化進程既推動了規則的多樣化,又加劇了規則間的重疊和沖突*規則間的重疊和沖突,導致了規則的“不確定性”。這種不確定性在國內和國際體制中同樣存在,只是國內體制及其參與實施國內法的人更好地掩蓋了這個問題。。國際法雖作為創造和再造世界秩序過程的一部分*伯爾曼.法律與宗教[M].梁治平譯. 北京:中國政法大學出版社,2003.136.,但由于它傾向于靜止和保守,對國際社會的回應過于緩慢*[美]劉易斯·亨金.國際法:政治與價值[M].張乃根等譯.北京:中國政法大學出版社,2005.2.。在國家主權被弱化的同時,有效的國際制度規則并未及時地跟進和創制,難以滿足全球治理所期待的統一性和多樣性的平衡。而那些現有的國際制度,如聯合國、區域性合作機構等,在集體安全、維護和平、促進經濟社會發展上,難以承擔起應有的責任,形成制度上的“真空地帶”。*唐賢興,張翔.全球化與全球治理:一個“治理社會”的來臨?[J].世界經濟與政治,2001, (1):29.從而導致執行漏洞、問責制度乏力、透明度欠缺等問題接踵而至,難以滿足治理需求。

總之,國際體系的天生缺陷,增加了全球治理運作的難度,但是,全球治理的必要性未曾由此減損。全球治理的功能發揮,倚賴治理主體間的良性互動、治理方式的靈活有序,以及治理機制的有效供給。現今,束縛全球治理應有功能的,更在于全球規制工具自身的技術性缺失。

二、標準治理的興起

(一)標準的界定及其特征

“標準”在不同的文本中使用,并且含義各異,難于統一界定*例如,在國內領域,“標準”的概念主要出現在行政法、侵權法等文本中;在國際領域,“標準”的概念主要在國際經濟法、環境法、人權法中使用。。“標準”可視為一般法律原則,例如歐盟法中的法治標準、民主標準、人權標準等;“標準”也可屬于軟法*按照實證主義的觀點,軟法是來源于《國際法院規約》第38(1)條國際法淵源之外,影響國際關系的原則,規則和標準。Daniel Thurer, Soft Law, Max Planck Encyclopedia of Public International Law Online, [2013-05-04] http://www.mpepil.com/subscriber_article?id=/epil/entries/law-9780199231690-e1469.范疇,以區別于條約等硬法;“標準”更為普遍的定義,是作為廣泛意義上的技術性規則*Rüdiger Wolfrum, General International Law (Principles, Rules, and Standards), [2013-05-05].http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law-9780199231690-e1408&recno=7&searchType=Quick&query=indicator.。正如WTO的技術性貿易壁壘協定(以下簡稱TBT協定)附件一對“標準”界定為:

“經公認機構批準的、規定非強制執行的、供通用或重復使用的產品或相關工藝和生產方法的規則、指南或特性的文件。該文件還可包括或專門關于適用于產品、工藝或生產方法的專門術語、符號、包裝、標志或標簽要求。”

不論是作為一般法律原則的標準,還是具備軟法屬性的標準,都依托于相關的社會語境或政治語境。然而,定位為廣義技術規則的標準,則與科學技術相關聯。鑒于本文的研究范圍和目的,本文將“標準”的含義界定為上述廣義上的技術規則。

本文的定義突出了“標準”的兩個特征。第一,標準作為“廣義”上的規則。從法律拘束力角度看,“標準”的拘束力不僅來自法律,也可來自實踐需要或市場壓力。這是源于標準分為規則性標準(binding standards)和自愿性標準(voluntary standards)兩類*自愿性標準主要由非政府組織、私人機構創設;規則性標準主要由國家、國際組織或其他公共機構創設。,規則性標準主要為立法性產物,具備法律拘束力;自愿性標準主要由私人主體創設實施,雖無正式的、直接的法律拘束力,但通過市場實踐的普遍遵守,乃至成為“自愿性最佳實踐規則”(voluntary best-practice rules),間接地產生規范性影響。第二,標準作為“技術” 性領域的規則。“標準”的適用范圍集中于技術性領域,由此,相比國際法“規則”,國際法“標準”的范圍顯得更狹窄、更明確、更具體。本文所探討的標準治理,正是針對全球治理這一宏觀難題,依賴標準這一技術的微觀治理路徑。

(二)標準治理的影響與挑戰

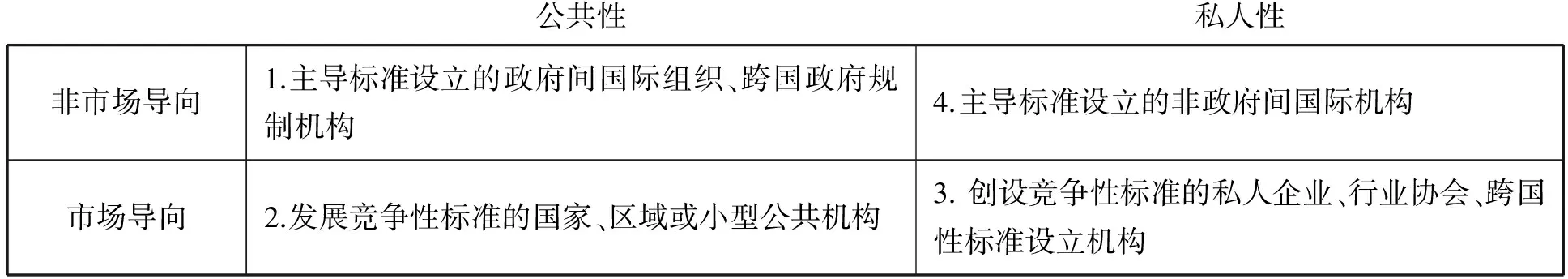

首先,治理是上下互動的過程*龐中英.全球化、反全球化與中國——理解全球化的復雜性與多樣性[M].上海:上海人民出版社,2002.319.,以標準作為全球治理的技術,帶動了多元多層級治理主體之間的合作和互動。具體而言,分別按照標準創設機構的性質、標準創設的方式為劃分依據,標準的創設主體主要分為四類(見圖表1)*Tim Büthe, Walter Mattli, The New Global Rulers: The Privatization of Regulation in the World Economy, Princeton University Press, 2011:19.:第一類是傳統的政府間國際組織等“公共”機構,如果將規則或標準視為“公共物品”,由于該類機構在立法過程中起到主導型地位,那么,政府間國際組織的治理機制屬于“非市場導向”(non-market based)的機制。其代表性機構例如國際電信聯盟(以下簡稱ITU)。第二類是國家、區域或小型“公共”機構,其標準的發展軌跡是通過多種標準之爭,繼而取得比較優勢的標準被認可為某個領域的國際標準,此類機制可視為“市場導向”(market based)的治理機制。第三類是私人企業、行業協會、競爭性跨國標準設立機構。其特征是“私人”性質的、“市場導向”的標準制定主體。第四類是兼具“非市場導向”性和“私人”性的跨國標準設立機構,例如國際標準化組織(以下簡稱ISO)。可見,標準的創設不再被國家或政府權威所壟斷,其中不乏非國家行為者的參與。并且,四類主體制定的標準并非相互隔絕。事實上,標準治理是個集合的過程,突出表現在多層級的標準(或規則)及其制定主體之間的互動模式。例如,標準的官方發布者可能并非標準這一“消費品”的制造者,而只是通過承認、借用私人機構的標準,發揮著提供“品牌”,保障權力的作用。

圖表1 標準的創設主體

公共性和私人性標準創設機構的此類合作,一方面,有如下互補優勢:其一,私人標準的創設和實施,可以彌補條約治理的失靈。特別是當私權利得不到政府的及時保障時,私人規則的救濟回應了市民社會的需要*Tim Büthe, “Beyond Supply and Demand: A Political-Economic Conceptual Model”, in Kevin Davis, Angelina Fisher, Benedict Kingsbury(eds.), Governance by Indicators:Global Power through Quantification and Rankings, Oxford University Press,2012:36-37.。例如,在環境管理標準的制定方面,ISO甚至承擔了聯合國難以勝任的部分工作*Craig N. Murphy, Joanne Yates, The International Organization for Standardization (ISO): Global Governance Through Voluntary Consensus, Routledge, 2009:2.。而且,標準內容的相對精確,可促進國際法規則的解釋,國際法漏洞的填補,從而減少國家對國際法義務的有意偏離。從治理成本來看,規則的創設成本隨著社會變遷而不斷攀升,作為替代方案,政府或市民社會對私人規則也更青睞。其二,公共機構對于私人標準的承認和借用,增強了私人標準的普適性,并在特定領域有效執行。

另一方面,不同層級的標準及其創設主體之間的互動,也潛藏著國家導向的權威與市場導向的權威之間的可能摩擦*Christoper M. Bruner, States, Markets And Gatekeepers: Public-Private Regulatory Regimes in an Era of Economic Globalization, Michigan Journal of International Law, 2008,30: 126.。此種摩擦表現在規則層面,則是不同機構制定(或認可)類似標準過程中產生的重疊、沖突、競爭和替代。但是,這種相互對抗和規制,也可成為標準治理的內在動力之一。

其次,以標準作為全球治理的技術,促進了治理方式的靈活性和有序性。如上所述,標準可分為自愿性標準和規則性標準。自愿性標準有“非強制執行”的特性,該自愿性標準一般由上述私人性機構推動,公眾并無強制遵守之義務。例如ISO等非政府機構均規定,其標準只具有“建議”(Recommendations)的性質,適用與否任憑各國選擇。盡管如此,鑒于消費需求和市場壓力,此類自愿性標準在企業中獲得廣泛適用,享有事實上的影響力。同時,標準的效力遠非止步于此,特別是當該標準逐步被國內官方機構或國際組織認可和接納,譬如成為國內法或國際條約的一部分,則轉變為了有法律約束力的規則性標準。這種轉向突出表現在 “相互承認制度”*Kalypso Nicolaidis and Gregory Shaffer, Managed Mutual Recognition Regimes: Governance without Global Government, Institute for International Law and Justice Working Paper, 2005:2.與標準化措施的結合適用。

例如,WTO與其他機構形成了密集復雜的網絡,不僅有上百個組織在WTO享有觀察員地位,WTO自身也是其他組織的觀察員。并且,WTO借用其他專業性國際機構的標準來制定規范,或與其他組織合作制定標準,或承認其他機構的標準:某些標準只要符合透明度原則,便假定與WTO協定一致。正如WTO的《實施動植物衛生檢疫措施的協議》(以下簡稱SPS協定)采用的國際標準、指令、建議是由其三個“姐妹”組織:食品法典委員會(Codex Alimentarius Commissions,以下簡稱CAC)、世界動物衛生組織(International Office of Epizootics,以下簡稱OIE)、基于國際植物保護公約(International Plant Protection Convention,以下簡稱IPPC)框架運作的區域性組織及其他被SPS認可的組織制定的,而這些措施被認定與WTO協議一致*Richard B. Stewart, Michelle Ratton Sanchez Badin, The World Trade Organization and Global Administrative Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series Working Paper ,2009,09-71:20.。例如,SPS協定第3條規定:

1. 為盡可能廣泛地協調動植物衛生檢疫措施,各成員的動植物衛生檢疫措施應以國際標準、準則或建議為依據,除非本協議,特別是第3款中另有規定。

2.符合國際標準、準則或建議的動植物衛生檢疫措施應視為是保護人類、動物或植物的生命或健康所必需的,并被認為符合本協議和1994年關貿總協定有關條款的規定。

特別是結合SPS協定第3.2條以及SPS協定的序言,可以判定上述“國際標準”包括了CAC制定的食品標準、規范*Rüdiger Wolfrum, General International Law (Principles, Rules, and Standards), http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law-9780199231690-e1408&recno=7&searchType=Quick&query=indicator (last accessed on 5 May 2013)。 CAC由聯合國糧食與農業組織(以下簡稱FAO)和世界衛生組織(以下簡稱WHO)聯合創設的非政府組織,其制定的食品標準屬于自愿性標準范疇。盡管如此,由于SPS協定對WTO全體成員的拘束力,使CAC食品標準獲得了規范性效力。從而促使WTO成員國修改相應國內標準,以防止本國標準可能造成不必要的貿易壁壘而被訴諸WTO爭端解決機制。

與此相似,WTO的TBT協議對國際標準也采用“拿來主義”方式。它不僅規定了對現有國際標準的承認和借用,而且同樣認可“雜交”機構和非政府組織的標準,相關機構包括ISO、制定諸如可持續捕魚標準的非政府組織等*Richard B. Stewart, Michelle Ratton Sanchez Badin, The World Trade Organization and Global Administrative Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series Working Paper 2009,09-71:21.,從而使WTO的所有成員都受制于其標準的規定,使區域性標準走向全球性規制。

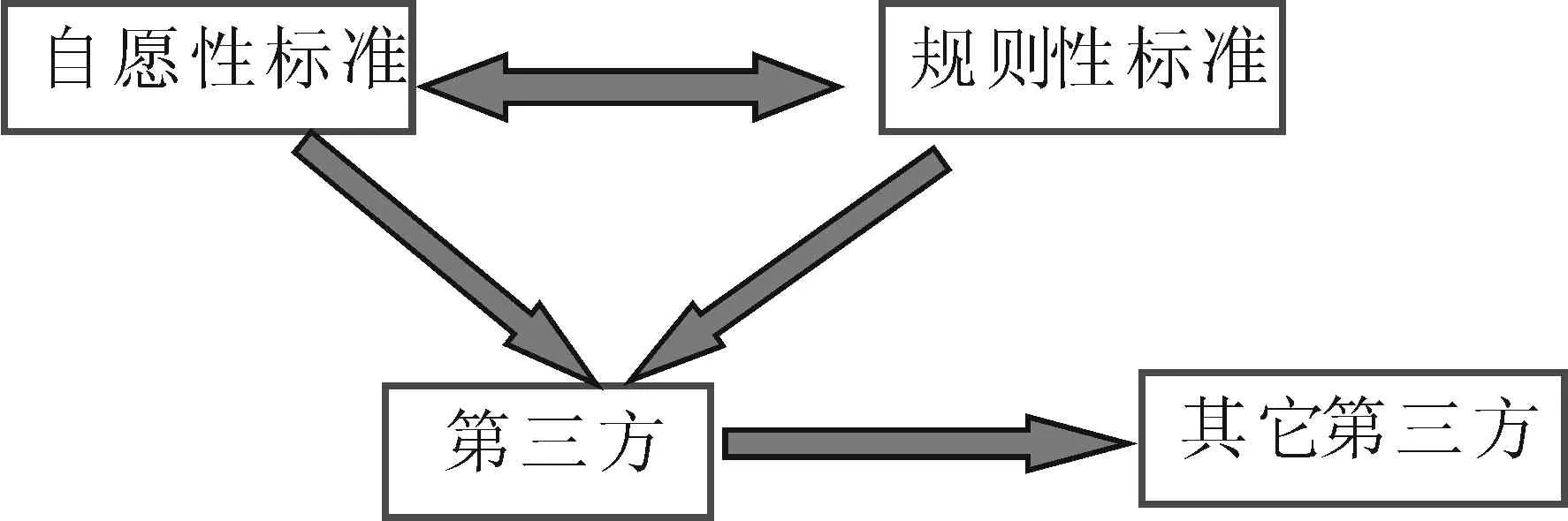

此外,經由公、私機構相互承認的標準,還可能被第三方(非標準的創設者、傳播者、適用者、受規制者等)的協議承認、借用;在此過程中,還可能對其他第三方(其他國際組織、非政府組織、國家權威機構、私人團體)產生影響*Sabino Cassese, Lorenzo Casini, Public Regulation of Global Indicators, in Kevin Davis, Angelina Fisher, Benedict Kingsbury(eds.), Governance by Indicators:Global Power through Quantification and Rankings, Oxford University Press,2012:465.。相反,由于技術革新等原因,一些規則性標準可能被新型標準取代,失去其強制性,轉變為自愿性標準。上述自愿性規則性標準和規則性標準之間的相互轉化,及其對第三方的“映射”,實質上是反映了決策權的復制和轉移過程。(見圖表2)

圖表2標準的權力復制和轉移

通過標準帶來的權力復制與移轉,一方面有助于提升“專家政治”(technocracy)的作用和意義。與國內法相比,國際法更具政治性。它不僅是規則或體制,而且是一種傳統、一項政治工程*Martti Koskenniemi, The Fate of Public International Law: Between Technique and Politics,70 The Modern Law Review ,2007:1.。上述國際標準的創設和實施,實現了“自下而上的基礎協商和運作,到自上而下的權威推動過程”。標準通過民間“自下而上”的創設方式,意味著大量技術領域的專家有機會參與其中,一定程度上保證了決策的科學性和客觀性,消減了治理的霸權色彩,更大限度地減少了決策利益的分歧。而且,政府通過“自上而下”的推動,采納大多數公眾需求的標準,將科學性標準轉化為規則性標準,可以使事件去政治化。甚至可能避免責任危機,從而起到責任轉嫁的作用*Tim Büthe, Beyond Supply and Demand: A Political-Economic Conceptual Model, in Kevin Davis, Angelina Fisher, Benedict Kingsbury(eds.), Governance by Indicators:Global Power through Quantification and Rankings, Oxford University Press,2012:36-37.。此種技術與政策之間的“滑移”*Sally Engle Merry, Measuring the World: Indicators, Human Rights, and Global Governance, Current Anthropology ,2011,52:88.,在一定程度上緩解了權力的正面沖撞。

另一方面,任何公權力的行使都無法回避正當性問題。標準治理中,私主體參與公權力實施,到底要回歸政治層面,討論該治理機制的可問責性。畢竟僅憑科技一己之力,不足以應對全球治理中各方的利益沖突。盡管技術標準的制定看似更客觀、更中立,如同科學技術的發展軌跡,標準的制定也難有唯一正解;標準形成過程的技術性“語言”,掩蓋不了全球立法的政治性實質*Tim Büthe, Walter Mattli, The New Global Rulers: The Privatization of Regulation in the World Economy, Princeton University Press,2011:9-12.。特別是私人利益與公共利益絕非永遠重合,非政府組織的參與也可能被呼聲最高的團隊主導,而真正的公眾利益則被“淹沒”。*Simon Chesterman, Globalization Rules:Accountability, Power, and the Prospects for Global Administrative Law, Global Governance ,2008,14:49.而且,相較于公共部門,私人部門的標準創設也可能更隱密、更不透明*Robin Simpson, Down and Dirty: Providing Water for the World, Consumer Policy Review, 2004,14 :151.。因此,私人標準的興起,極可能導致其決策遠離公眾的視線,而標準的私人創制者可能以政府作為幕后代表。此類暗箱操作下的標準,一旦被其他機構特別是國際機構借用,更易引發合法性危機。同樣值得質疑的是,第三方也可能對國家或國際組織施加壓力,以適用某種標準。這無疑更導致公共機構承認和借用現有私人標準的正當性爭論。此外,由于技術專家的參與,國際立法的政治性更凸顯了“排外性”。因為在技術標準制定中,決策通過知識、技術規則和專長的應用與解釋而被賦予合法性*[英]托尼·麥克格魯著.陳家剛編譯.走向真正的全球治理[J].馬克思主義與現實,2002,(1):40.。特別是在例如ISO等專業性機構,發展中國家的參與權被邊緣化了*Kurtz, Jurgen, A Look Behind the Mirror: Standardization, Institutions and the WTO SPS and TBT Agreements, UNSW Law Journal, 2007,30: 521.。即便發展中國家可平等參與,實踐中,發達國家在科技領域的先發優勢,也無疑使其在治理過程中占據主導。標準治理可能屈從于“排除知識落伍者”的單一治理模式。國家平等理論淪為流于形式的概念*南方國際法理論甚至認為,傳統國際法總體上體現了強國主導弱國的局面。M. Bedjaoui, Towards a New International Economic Order, Holmes &Meier,1979: 11-12.。那么,在不同標準之間的競爭中,發展中國家的利益如何得以保障?對此,首要明確的是,上述弊端并非出于標準自身之故。實質上,從自愿性標準轉化為規則性標準,是科學權威轉化為規則權威的過程,因此亟待相關程序和規則對該過程加以規制*Sabino Cassese, Lorenzo Casini, Public Regulation of Global Indicators, in Kevin Davis, Angelina Fisher, Benedict Kingsbury(eds.), Governance by Indicators:Global Power through Quantification and Rankings Oxford University Press,2012:472.,以還原其正當性。

總之,全球化不僅意味著一體化、統一化,而且還呈現出當代多樣化的互動*Tomas Cottier, Multilayered Governance ,Pluralism, and Moral Conflict, Indiana Journal of Global Legal Studies,2009:650.。因標準的創設主體超越了國家和國際組織,使標準的發展突破了國內法和傳統國際硬法的傳統框架,也使治理轉向靈活、細微和實用。同時,標準與相互承認制度的結合適用,不但促進私人標準的普適性,而且為標準治理在跨國、區域乃至全球范圍的運作提供了可能。當然,標準作為全球治理的技術,只是對傳統國際法規則的有益補充而非替代。某些標準的創設可以通過非國家行為者實現,但其有效且普遍的實施,終究離不開國家和國際組織等的權威推動。而技術專家的決策參與,恐將帶來問題的“轉移”,卻無法保障決策的公正性難題之徹底“解決”。在此情境下,只有標準與其他規制措施協同作用,才不致使全球治理走向迷失、國際法遭致誤讀。可見,標準呈現出由小及大 、由遠及近、大處著眼、小處著手的治理方式,它既可滿足全球治理的諸多期待,也為國際法秩序提出了不可回避的新挑戰。

三、標準治理對國際法秩序的影響

全球化背景下的標準治理是否不可避免地撼動了國家主權,需考察國際法秩序有無從根本上發生改變。因該問題主要涉及國際法淵源,故需探索國際法淵源是否發生質變,特別是標準是否加速了這一變革。

(一)標準與傳統國際法淵源之關系

一般而言,法律淵源指“新規則如何創設,以及現存法律如何廢除”。*A.Cassese, J.Weiler, Change and Stability in International Law-making, De Gruper,1998 :62.作為國際爭端解決的法律依據,《國際法院規約》第38條*Statute of The International Court of Justice.[2013-12-19]. http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0.歷來被視為是國際法淵源最權威的表述。這種權威,主要基于下述推理得出:首先,依據《聯合國憲章》第92條規定,《國際法院規約》是《聯合國憲章》不可或缺的部分,從而使《國際法院規約》對聯合國的成員國具備普適性;其次,基于《聯合國憲章》第7條,國際法院屬于聯合國的六大常設機構之一,而且是第92條規定的主要的司法裁斷機關,故該機關適用的法律對幾乎世界上所有國家都有拘束力*V.G.Degan, An Introduction to International Law.;再次,《國際法院規約》第38條作為國際法院的審判依據,該淵源的重要性,在荷花號案、北海大陸架案、使用核武器合法性案中被反復重申*Hilary Charlesworth,Christine Chinkin,The Boundaries of International Law:A Feminist Analysis, Manchester University Press,2000:67.。以此為準據,國際法的傳統淵源主要包括《國際法院規約》第38條規定的國際條約、習慣國際法、一般法律原則等,同時司法判例及各國權威最高之公法學家學說作為確定法律原則之補助資料。因此,探尋標準與國際法淵源的關系,主要是探討標準與國際條約、習慣國際法和一般法律原則的關系:

1. 國際條約主要通過國家間協商一致產生,而部分標準的創設主體則主要包括了非國家行為者的參與。因此,此類標準可以用來澄清和發展條約,促進條約的實施,卻不足以構成為國際條約本身;2.對于習慣國際法,其以反復一致的國家慣行和內心確信為構成要件。具體而言,只有標準清晰地描述了規則性內容,且“勾勒”了國家將來的行為,才有可能構成國家慣行。同樣,由于某些標準更多時候體現為非國家行為者的慣行,即便某些標準符合上述要求,并非所有的標準都滿足此條件。那么,標準是否滿足內心確信的要求呢?作為主觀性因素,內心確信主要通過國家實踐反映。相較而言,標準似乎更易被視作內心確信的證據。而且,即便標準符合內心確信的要求,其亦需有明確的規范國家的規則性內容。故總體上而言,標準可適用于證明習慣國際法及其內容的存在;3.標準是否構成了一般法律原則?由于一般法律原則主要是文明各國所公認的原則,同樣難以解釋被非國家行為者公認,但尚未被國家公認的標準。況且,標準也并非依據《國際法院規約》第38條來進行適用。可見,根據條約的文義解釋規則,標準顯然不在《國際法院規約》第38條表述的國際法淵源之列。依照目的解釋,嚴格意義上的國際法淵源(特別是國際條約、國際習慣),是以主權國家的共同同意(或意志協調)為拘束力來源*總體上,國際條約基于協商一致產生,對締約國具備法律拘束力,在特殊情形下,才對第三國創設權利義務;國際習慣對所有國家具有法律拘束力,但是國際習慣的形成以經由國家反復一致實踐及其內心的法律確信為嚴格要件。此外,廣泛意義上的國際法淵源(例如司法判例、學說),不一定要具有法律拘束力,但是其可能產生某種法律效力。,離不開國家作為立法權威這一前提。非國家行為者(例如私人機構)自主創設的標準,即便在實踐中廣為接受,也不足以符合“國家”的同意,難以滿足作為國際法淵源的充足要件。因此,盡管標準與上述國際法淵源有所關聯,但是其并非處在上述國際法淵源之列。

(二)國際法淵源的變遷

能否由此斷定,標準勢必永久游離于國際法淵源呢?對此,需考察對國際法淵源的界定與范圍是否恒久不變。進而言之,需判斷國際法淵源的傳統準據,即《國際法院規約》第38條是否或能否發生變化。仔細甄別,事實上,其一,《國際法院規約》第38條本身的內部結構混亂,定位存在悖論*例如,一般法律原則本屬于自然法,卻被《國際法院規約》實在主義化后納入一個被構想為實在的法律適用法的體系中,難以得到有效適用。參見羅國強.一般法律原則的困境與出路——從《國際法院規約》第38條的悖論談起[J].法學評論,2010,(2):77.;其二,即便《國際法院規約》第38條結構和定位不構成障礙,作為開放性的框架,該條僅僅涉及了何為國際法淵源的抽象觀點,也并未排除其他類型國際法淵源的存在;其三,追根溯源,《國際法院規約》第38條作為國際法淵源的依據,乃是基于上述推理的結果。這種推理,本質上是基于“國際實踐”所作的推理。因此,傳統的國際法淵源是否具備生命力或生長空間,歸根結底,斷定依據在于“國際實踐”。即通過檢測傳統國際法淵源在當代國際實踐中的有效性,來判斷國際法淵源發生變化的可能性。

從當今國際實踐的需求來看,對國際法淵源的狹窄界定,已產生不少負面影響。特別是隨著全球化進程加深,此種負面效應愈發明顯。一方面,傳統的國際法淵源界分,并未涵蓋整個立法現象*Godefridus Josephus Henricus van Hoof, Rethinking the Sources of International Law, Kluwer Law and Taxation Publishers,1983:180.。晚近,諸如強行法、對一切的義務、軟法原則的勃興,均難以在《國際法院規約》第38條所闡釋的國際法淵源中找到位置。究其原因,《國際法院規約》第38條的規定過于“古老” ,難以跟上國際社會日新月異的變化節奏:其內容自1920年問世以來從未發生變化,而自1945年起,已涌現一百多個新國家*E Riedel, Standards and Sources. Farewell to the Exclusivity of the Sources Triad in International Law? EJIL ,1991,58:60.。理論上而言,該規定主要倚賴實證法路徑,即主要通過條約的方式立法。但是很多情形下,國家并不希望受到條約的拘束力束縛,導致國際立法的發展朝多樣性轉向。因此,倘若僅僅適用實證法路徑,只能解釋國家進程中的部分現象*E Riedel, Standards and Sources. Farewell to the Exclusivity of the Sources Triad in International Law? EJIL ,1991,58:72.。另一方面,相對而言,盡管國際機構的發展與時俱進地跟上了全球化的步伐,國際立法卻依舊長期滯后*Kenneth W. abbott, Duncan Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, in International Organization, 2000,54:456.。作為主要的國際立法方式,條約存在立法權威受限、拘束力只針對締約國、文本僵化、難以修訂等不足;習慣國際法則界定困難,導致法院在適用過程中易對國際實踐和內心確信產生誤讀。習慣國際法不但同樣修改困難,即便某些習慣規則發生改變,對該改變做準確評估也是困難重重:由于應然與實然規則的界限模糊,這種改變究竟是對舊有習慣國際法的違反,抑或對新習慣國際法的創設難有定論*Harlan Grant Cohen, Finding International Law: Rethinking the Doctrine of Sources, Iowa Law Review, 2007,93:76-77.。這種滯后致使國際法在深度、廣度、速度上均面臨著全球治理失效的危機,這勢必妨礙其在國際社會發揮其有效功能。

相反,國際法淵源范圍的拓寬,顯然更符合國際法的發展軌跡。因為國際法并非靜態的規則,而是持續的演進過程*Barcelona Traction Case (second phase)(1970)ICJ Reports 3,33.,而且,此種演進不僅限于法律的真空地帶,還包括國際法的根本規則、原則和進程*Michael Byers, Custom, Power and the Power of Rules: International Relations and Customary International Law, Cambridge University Press,1999:3。這種進化方式表明國際立法不僅符合實證主義,而且是基于正式的國際法淵源,即“淵源導向”的立法。實踐中,正如法律進程學派*法律進程學派是對法律實證主義的修正,其探討產生于國際法淵源的規則,如何在實踐中被對外政策的制定者適用。Mary Ellen O’Connell, Legal Process School, Oxford Public International Law, Oxford University Press, 2013:1.的觀點,國際立法同時也充滿“過程導向”的特質*Yannick Radi,Standardization: A Dynamic and Procedural Conceptualization of International Law-Making, Leiden Journal of International Law ,2012,25:284.。 概言之,國際立法既體現為“淵源導向”,同時存在對(傳統)“淵源導向”立法的突破和修正。

同時,由于國家是國際法最重要也是最基本的主體,故上述國際實踐的需求,主要體現為國家的實踐需求。一方面,作為國際法的創設者,國家通常忽視現有法律淵源視“法律第一,淵源第二”的定位。但是另一方面,國家同時還需作為國際法的消費者(實施者),這注定其對國際法淵源需求強烈:倘若現有的淵源不足以解釋當前國際關系中處理問題的方式,特別是當某些規則與現有的淵源不適應,應呼吁新淵源、發展新理論以與實踐中出現的新規則同步。可見,鑒于《國際法院規約》第38條的爭議和模糊,結合國際社會當前的實踐發展和吁求,國際法淵源的架構理應發生變遷,國際法新淵源具備存在的必要性。

(三)作為國際法新淵源的標準:可行性、影響及限制

國際實踐的發展,是否意味著標準已然具備構成國際法新淵源的可行性?當前,國際法規則的標準化趨勢似乎得到了諸多肯定,特別是國際法院或國際法庭不同程度地對標準加以承認,使標準的權利、義務獲得了一定的正當性。例如,《聯合國海洋法公約》第211條將國際標準作為斷案依據之一*Rüdiger Wolfrum, General International Law (Principles, Rules, and Standards).[2013-05-05].http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law-9780199231690-e1408&recno=7&searchType=Quick&query=indicator.。又如,WTO的歐共體——沙丁魚案(WT/DS231/AB/R)中,強調通過基于國際條約設立的專家機構來發展標準*Rüdiger Wolfrum, General International Law (Principles, Rules, and Standards).[2013-05-05]. http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law-9780199231690-e1408&recno=7&searchType=Quick&query=indicator.。在歐共體——荷爾蒙案(WT/DS26/AB/R)中,上訴機構雖然否認了標準、指南、建議作為拘束力規則,并承認各成員國可以基于科學的風險評估,設定更高水平的保護,但事實上,SPS第5條還要求各成員國在不同層次的保護措施中避免專斷和不公。鑒于不同層次的保護措施將為成員國帶來較大的被訴風險,使標準儼然成為事實上的拘束力規則*Ravi Afonso Pereira, Why Would International Administrative Activity Be Any Less Legitimate?—A Study of the Codex Alimentarius Commission, in A.von.Bogdandy (eds.),The Exercise of Public Authority by International Institutions, Springer,2010:555。此類國際現象和趨勢,使標準具備成為國際法新淵源的可能性。

盡管如此,通過所謂國際實踐這一較為抽象的概念來評估國際法淵源的變遷亦絕非易事。國際實踐的發展,畢竟是個累積的過程,而究竟累積到何種程度,才得以發生質變,成其為系統和廣泛的國際實踐,亦難有定論*國際社會中心權威的缺失,導致各國都可對國際法作出有權解釋,單單是國際法淵源的概念爭議,對于學界和實務界都是經久不衰的命題。。因此,對國際實踐的檢驗,需回到對國際法淵源的本質——拘束力來源的判斷。如上所述,傳統上,拘束力來源于國家的共同同意(或意志協調)。但是,其紕漏之處非常明顯:其一,條約對締約國的拘束力,來源于締約國同意條約的拘束效力,這本身有循環論證之嫌;其二,若條約的拘束力還來自非經協商一致的基礎(例如自然法),這將意味著同意并非創設國際法的唯一根據*Duncan B. Hollis, Why State Consent Still Matters—Non-State Actors, Treaties, and the Changing Sources of International Law, Berkeley Journal of International Law, 2005,23:6.。實踐中,此種非經國家協商一致的基礎恰恰廣為印證。正如在《關于防止及懲治滅絕種族罪公約》保留案中,國際法院針對條約保留的“可允許性”(Permissibility)問題發表咨詢意見時認為,在條約關系中,任何締約國都無權以單方行為或特別協定破壞或損害該公約(防止及懲治滅絕種族罪)的宗旨和目的*Genocide Convention, Reservations (Advisory Opinion);另見Martti Koskenniemi,Methodology of International Law, Max Plank Encyclopedia of Public International Law.[2013-12-25].www.mpepil.com.。該咨詢意見充分認可了拘束力還可來自某些非經國家協商一致的公正原則*Martti Koskenniemi,Methodology of International Law, Max Plank Encyclopedia of Public International Law,.[2013-12-25].www.mpepil.com.。那么,到底誰來發現法律的權威,在何處發現,誰將其貼上法律標簽?該紕漏使得有必要重新評估立法權威:不僅探究誰創設法律,而且涉及誰有創設、解釋乃至修改法律的權威。由此,問題轉向國家同意是否為形成國際法義務的唯一基礎,是否有超越國家同意的方式來創設國際法*Duncan B. Hollis, Why State Consent Still Matters—Non-State Actors, Treaties, and the Changing Sources of International Law, Berkeley Journal of International Law, 2005,23:9.。例如,國際立法的主體是否擴張到由國家與非國家行為者共同創設法律?概言之,標準的發展是否足夠影響到國際法淵源的改變,相較于對國際實踐抽象地評估,更為直觀的方法是評估國際規則的立法權威是否發生(超越國家同意的)變化。

從該角度而言,標準具備了成為國際法淵源的可行性。如上所述,標準的創設者不僅包括傳統的國際法主體如國家、國際組織,還包括非國家行為者,特別是非政府組織、行業專家、私人公司等。標準治理過程中,國家、國際組織的規則權威與市民社會的市場權威之間的互動和互補,通過“自下而上”的基礎協商和運作,到“自上而下”的權威推動過程,反映了國際立法的權威與方式的轉向。這種公私互動的、累積的、有組織的產生國際化標準的制度,成為在以公約進行立法和傳統的習慣產生過程之間的一種中間的方法,使標準成為國際法淵源的新類型。

那么,作為國際法新淵源的標準,是否會“傷害”到傳統國際法淵源以及國際法秩序的穩定性呢?謹慎如國際法淵源的折衷觀點,新淵源的產生還需以條約、習慣國際法或一般法律原則等既有國際法淵源的承認為必經程序*Godefridus Josephus Henricus van Hoof, Rethinking the Sources of International Law, Kluwer Law and Taxation Publishers,1983:197.。該觀點為國際法淵源的變遷提供了操作空間,通過強調與既有淵源的“對接”,在一定程度上也確保了國際法淵源的穩定性*Godefridus Josephus Henricus van Hoof, Rethinking the Sources of International Law, Kluwer Law and Taxation Publishers,1983:198.。若此,作為國際法淵源,意味著需以具備國際法拘束力為前提。然而該觀點難以解釋為何某些法規乃是根植于宗教、自然法、合同、合意等等*E Riedel, Standards and Sources. Farewell to the Exclusivity of the Sources Triad in International Law? EJIL ,1991,58:67.。實踐中,不僅具有法律拘束力的淵源,大量不具有法律拘束力的淵源,即軟法淵源的出現已經成為國際現實。法律淵源可以、也有必要從歷史、哲學、文化、法律、社會等廣義的角度來認識*梁西.國際法[M].武漢:武漢大學出版社,2004.24.。換言之,國際法淵源只是具備法律拘束力的“基礎”或前提,而非法律拘束力“本身”。國際法拘束力的來源應從廣義上理解。它既可以通過條約、習慣國際法或一般法律原則等傳統國際法淵源發展而來,也可以通過實踐中的普遍接受來呈現。對標準而言,其拘束力或來自于立法,或來自市場壓力或實踐需要。特別是作為“自愿性最佳實踐規則”的全球標準,雖無正式的法律拘束力或形式上無法律拘束力,主要通過說服力而非強制力的方式獲得遵守*Dieter Kerwer, Rules that Many Use: Standards and Global Regulation, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 2005,18:611.,亦同樣對國際秩序產生規范性影響。因此,標準作為國際法淵源的新類型,無需以國際法傳統淵源對標準的承認為前提。

至此,本文還需進一步探討標準在國際法淵源中的獨立地位問題。否定說者認為,標準的內容完全可隸屬于傳統國際法淵源,可作為傳統國際法淵源的輔助工具。然而,某些標準即便有轉化為條約、國際習慣,或者一般法律原則等可能性,此種轉化或并入在傳統國際法淵源內部也時有發生。例如,國際條約可以經由反復的國際實踐,最終“凝結”成新的國際習慣*North Sea Continental Shelf Cases(F.R.D. v Den),1969 I.C.J. 2,39.;相關國際習慣的內容也可以成為主權國家間合意的基礎,形成國際條約。故此,即便標準在條約、國際習慣或一般法律原則中的涉及或適用,也并非意味著其只能作為條約、國際習慣或一般法律原則的一部分。更為重要的是,如上所述,標準在創設主體、接受、適用和修改方面,均具備自身的獨特性:第一,標準的創設主體不同,大多囊括了技術專家或公司股東聯合創設,反映了上述超越國家同意的立法權威;第二,標準的適用方式不同,它通過轉化或并入法律工具中適用。相較于條約,其具備適用靈活、易于修訂的突出優勢*Rüdiger Wolfrum, General International Law (Principles, Rules, and Standards),.[2013-05-05].http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law-9780199231690-e1408&recno=7&searchType=Quick&query=indicator.。可見,標準與傳統國際法淵源在形式上的相互轉化,只能說明其與傳統國際法淵源之間的“兼容性”,并不能影響和掩蓋標準本身的獨特性,及其作為國際法淵源的獨立地位。

由此可見,隨著國際實踐的發展,以《國際法院規約》第38條作為國際法淵源的傳統判斷準據難以滿足現實需要,國際法淵源架構的變遷成為必然。以參與國際立法的權威是否發生(超越國家同意的)改變作為判斷國際法淵源的準據,標準已然構成介于條約立法和習慣之間的國際法淵源的新類型。標準的獨特性、實踐中的可接受性及其與傳統國際法淵源之間的兼容性,使其突破傳統的國際立法和實施方式,獲得國際法淵源的獨立地位。這既有助于進一步理解國際法,也反過來助益于國際法對國家行為、國際秩序產生實質乃至深遠的影響。

當然,值得注意的是,作為國際法淵源的標準亦有其適用范圍和限制。雖然國際層面的標準廣泛涉及到國際經濟法、國際環境法、國際人權法、國際勞工法等不同領域,但鑒于研究目的和范圍所限,本文探討的構成國際法淵源新類型的標準,僅限于技術性事項的標準*Rüdiger Wolfrum, General International Law (Principles, Rules, and Standards).[2013-05-05].http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law-9780199231690-e1408&recno=7&searchType=Quick&query=indicator.。對于非技術性事項的標準,即便不符合上述作為國際法淵源的傳統和新型準據的要求,也并不能否認其可作為國際法淵源的一種表現形式,并有發展成為國際法淵源的趨勢。此外,作為國際法淵源的標準,也有諸多局限,例如,作為“自愿性最佳實踐規則”的標準界定不夠明晰,仍需倚賴具體情事而定。而非國家主體特別是技術專家參與國際立法,對國際法秩序能否持續鞏固和加強,需特別修復上述正當性問題,因此,有必要從程序上加以規制和應對。

四、余論

工欲善其事,必先利其器。對全球性問題如何通過有效的體制加以回應,非國家行為者是否應該或如何被納入到決策過程,是深度的全球化過程中面臨的兩個核心命題。

以標準作為全球治理的技術,是為上述宏觀難題的微觀解決方法。一方面,因標準的創設和實施采用非同于傳統國際法的進化方式,具有諸多比較優勢:標準雖可能欠缺類似國內規則的強制拘束力,但它通過“最佳實踐”等說服力的方式促進自愿性遵守,而且標準的有效性不受國內管轄的正式性限制,更容易跨國適用;與傳統的國際法規則相比,標準的創設不易陷入類似條約、習慣的國際立法僵局,并助益于規則的澄清和解釋;在全球規制權威缺失的情形下,標準與相互承認制度的結合適用,間接地將非國家行為者納入到國際決策過程,刺激國內體制與全球性規制網絡的整合。非國家行為者特別是技術專家的參與,看似弱化了國際法正式拘束力,但通過科學權威向規則權威轉化,促進決策權的復制轉移和彈性機制的建設,使全球治理的靈活性、功能性得以增強。標準的獨特進化方式,刺激了國際法新淵源的產生,一定程度上推動了國際法秩序的革新。

另一方面,標準呈現部門性和補充性:各國在公共衛生、健康等重大關切領域,更容易實現高強度的合作和標準治理,而在更多涉及政治性事項的領域,恐難以達到如此的高度契合或相互認可;在規則設立層面,標準仍是對國內法規和傳統國際法規的補充,且標準的實施不但總體上仍有賴于國家,有待配套規制機制來確保非國家行為者參與決策過程的正當性。當然,該補充作用并非意味著邊緣作用,標準滲入到條約、習慣法秩序,促進了多層級多維度法律的產生,對其實施進程加以重塑*Tim Bartley, Transnational Governance as the Layering of Rules: Intersections of Public and Private Standards, Theoretical Inquiries in Law, 2011,12: 541.,正是反映了治理之復雜性加強。

Governance by Standards: International Law Perspective

ZHOU Yin-ling

(WuhanUniversityLawSchool,Wuhan,Hubei430072,China)

With the transformation of globalization, the international system turns out to be both complex integration and fragmentation. Global governance, however, is still weak and controversial. Due to the contradiction between the public and private governance body, the stiffness of the governance mode, the value of governance has even been challenged. As a technology of global governance (hereinafter referred to as the “governance by standard”), standard can better reflect the advantages and limits of global governance. On the one hand, it can lead to multiple multi-level cooperation, interaction between the governance bodies, and improve the decision-making through power reproduction and power transfer, which makes governance more flexible and orderly. On the other hand, the tension between the authority of state-based and the authority of market-based might rise, even global governance might turn out to be technocracy. In addition, governance by standard has reshaped traditional sources of international law, providing a new opportunity for better promoting public and private standard integration, improving the international legislation and compliance, and consequently contribute to the sustainable development of global governance.

technique standard; governance by standards; global governance; sources of international law

2014-09-27

本文為“中央高校基本科研業務費專項基金資助”項目(201110601020019)的階段性研究成果。

周銀玲,女,武漢大學國際法專業2010級博士研究生,德國哥廷根大學聯合培養博士生(2013年),主要研究方向:國際法學。

D990

:A

:1672-769X(2014)06-0100-11