穴位注射結合家庭康復護理對小兒腦性癱瘓的臨床效果評價

柴紅

小兒腦性癱瘓也稱小兒腦癱, 指胎兒在出生前和出生過程或出生一個月內, 由于各種因素導致永久性和非進行性的腦損傷, 致使大腦的功能出現不良的綜合征, 其主要表現為患兒不能主動支配拿、說、坐、爬、行、頸軟無力、姿勢異常和中樞性運動障礙等[1]。對于小兒腦性癱瘓的治療方法甚多, 但能達到滿意療效的方法甚缺, 一般的治療方法不但效果不明顯, 且療程時間長、花費大等[2]。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本次研究對象80例, 男42例, 女38例,年齡9個月~4歲, 平均年齡(1.5±0.9)歲。所有患兒均符合全國小兒腦性癱瘓座談會的制定標準。排除標準:①正常小兒-過性運動發育落后;②進行性癱瘓導致中樞性的癱瘓;③出現神經系統的損害, 如:周圍神經出現麻痹、有脊髓灰質炎和遺傳性的疾病等。

1.2 方法

1.2.1 對照組 給予基礎的治療, 根據患兒病情的不同, 專業康復醫師進行分型并制定個性化的治療和實施護理方案, 訓練師要固定, 采取詳細的康復計劃治療。康復的治療方案根據至今公認的Vojta和Bobarh療法為主要基礎實施, 40 min/次,1次/d, 5次/周, 1個療程為20次, 總共治療3個療程。

1.2.2 觀察組 在對照組治療的基礎上同時進行穴位注射和家庭護理康復:①穴位注射, 以患兒的功能障礙為依據取穴位, 四肢穴:手三里、足三里、曲池、髀關、殷門、承山、陽陵泉、懸鐘、通里和風市。頭部穴:平衡區、運動區和風池。上述穴位可行交替的使用, 四肢穴位和頭部穴位可配合使用, 每次都選擇2個穴位注射, 取雙側。皮膚行常規的消毒,腦活素注射液用2 ml無菌空針進行抽取, 接著更換半皮試針頭4號, 注射的針頭以毫針刺法的方向及角度為主, 快速刺進肌層或皮層一定深度, 通過進針后, 進行小幅度的提插手法, 使其得氣, 如回抽無血, 則可注入藥物, 每個穴位注入0.5 ml, 將針拔出后用棉球將針孔壓住預防滲出藥液和出血。注射為1次/ d, 5次/周, 1個療程為20次, 共治療3個療程后, 進行療效評價。②家庭康復護理:根據患兒的情況制定家庭康復護理計劃, 其計劃是在Vojta和Bobarh療法的基礎上制定, 并根據患兒的運動發育規律和家庭選取適宜的康復護理, 制定針對性的個性化護理方法。護理計劃的內容包括臥姿、抱姿、站立、爬行、行走、抬頭、翻身等, 同時對精細的語言、智力、動作和日常生活、社交生活等都要全面兼顧。護理計劃以書面的形式送到家長手中, 并教會家長操作。障礙程度比較嚴重的患兒家長, 要給予個別的培訓。多鼓勵家長每天院內治療后堅持家庭康復護理, 使其療效增強。

1.3 統計學方法 采用SPSS13.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示, 采用t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

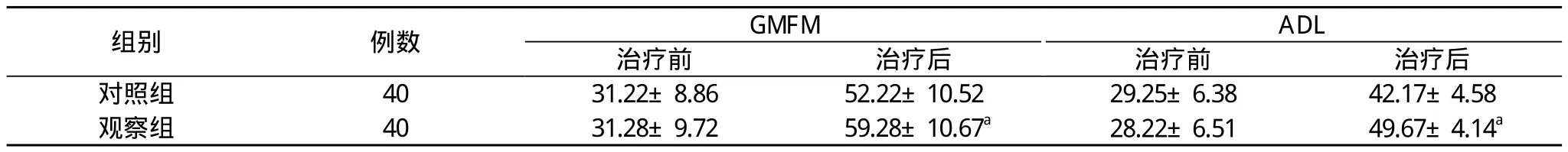

觀察組治療后的GMFM、ADL評分分別為(59.28±10.67)分、(49.67±4.14)分, 顯著高于對照組, 兩組比較, 差異具有統計學意義(P<0.05), 見表1。

表1 比較兩組患兒治療前后的GMFM、ADL評分(±s, 分)

表1 比較兩組患兒治療前后的GMFM、ADL評分(±s, 分)

注:與對照組治療后比較, aP<0.05

組別 例數 GMFM ADL治療前 治療后 治療前 治療后對照組 40 31.22±8.86 52.22±10.52 29.25±6.38 42.17±4.58觀察組 40 31.28±9.72 59.28±10.67a 28.22±6.51 49.67±4.14a

3 討論

小兒腦性癱瘓在兒科中是比較難治的疾病, 至今也是兒童致殘的重要因素, 康復的療程比較長且艱巨, 并具有特殊性, 其家長必須要保持堅持不懈的心態配合醫護人積極治療患兒, 如患兒未得到及時的治療和護理, 不但給患兒的生長發育帶來了嚴重的影響, 對患兒本身和家庭都帶來了極大的痛苦和經濟的負擔[3]。穴位注射具有藥物、針刺的雙重優點,經絡通過腧穴、組織營養神經的肌肉, 并對病變組織病理狀態、機體機能進行改善和調整, 達到機體內流通氣血, 使療效達到理想效果的目的[4]。另外家庭康復護理具有簡便、經濟和療效顯著的優點, 使醫院康復結合家庭康復, 達到理想的臨床效果。家庭康復是通過家長和環境的護理, 其護理則填補院內缺乏的護理而運用到日常生活中, 使康復的效果作用更加強化。

綜上所述, 穴位注射結合家庭康復護理對小兒腦性癱瘓的治療取得滿意的療效, 有效提高患兒的康復率, 是中西醫結合兼顧家庭康復護理的有效模式, 值得推廣。

[1]劉巧娥, 王雪芳, 蘆靜.小兒腦癱康復護理體會.中國實用醫藥,2013, 8(5): 235-236.

[2]張榮潔.小兒腦癱精細動作早期干預及護理對策.按摩與康復醫學, 2013, 4(1):109-110.

[3]鐘萍.小兒腦癱的康復護理體會.臨床合理用藥雜志, 2012,5(27):121.

[4]張敏, 陳霄.痙攣性腦癱患兒穴位埋線后護理臨床觀察.按摩與康復醫學, 2012, 3(9):153-154.