法律英語中情態動詞shall的語氣、情態及其翻譯

周世界,武博雅

(大連海事大學 外國語學院,遼寧 大連 116026)

shall的歷史可追溯到古英語時期的實意動詞sceal,表示“欠債,負有義務”。到了中世紀英語時期,shall逐漸轉變并擴展到含有“將來”之意。現代英語中的shall則完全演變成一個情態動詞,完成了從實意動詞到情態助動詞的華麗轉變。

情態動詞shall在普通英語中的出現頻次并不高,但在法律英語中卻表現出了顯著的高分布特征。這主要是由shall一詞的自身語義和法律英語特點兩個因素共同作用的結果。對法律英語中情態動詞shall的研究,一方面,需要運用語言學的基本原理和方法來研究法律科學和法律實踐的英語語言特點,另一方面要按照法律的觀點、方法以及法律規范、法律文書的特殊需要來研究英語在法學理論及實踐中的運用。

一、文獻綜述

在各個時期都存在著對法律英語中情態動詞shall的研究,但從目前的研究方向上看,國內主要從shall的基本用法、上下文語境、立法表達、語言功能等方面進行。如孫喜民根據人稱與上下文的語境分析了shall的意義差別;[1]汪昌松在分析法律英語中shall引導的實義動詞原形句中發現了該句式中及物動詞的出現頻率明顯多于非及物動詞,而且主動語態句明顯多于被動語態句;[2]錢錦宇、趙海怡從詞義演化和立法表達的梳理和實證分析的角度研究了英文規范性語詞shall的立法表達規律及其法律功能,認為英文規范性語詞shall在立法表達中具有多重含義,而正是shall的立法適用,有效創設了美國授權性憲法規范和禁止性憲法規范,進而建構了美國憲法結構中的權威統治和人權保障機制;[3]何偉從系統功能語法的角度討論了shall的輔助性意義、句法特征、語法層次性以及對語言元功能的體現并闡明了在三分制時態系統中可以用作基本時態助動詞的觀點,進而證實了基本時態系統三分制的可行性。[4]更有甚者,陳小全、劉勁松依據英美等國的學者對英語情態動詞的研究認為由于法律起草人的盲目使用及法庭的任意解讀,shall已經失去了其情態動詞的價值,建議我國法律文本的英譯中應逐步摒棄shall的使用。[5]

從上述研究可以發現,國內研究主要圍繞著法律英語中shall一詞的用法、功能、正誤分析及其翻譯,忽視了對情態動詞shall最基本的語氣和情態的研究。

二、情態動詞shall在法律文本中的顯著性分布特征

與其他情態動詞相比,shall在普通英語中的出現頻次較低。在容量約為100萬詞次的普通美國英語BROWN語料庫中,shall只出現了253次,僅占整個語料庫的0.025%。但在法律英語中,特別是在美國法律英語中,shall的出現頻次呈現出顯著性的高頻率特征。例如,在《美國憲法》及修正案文本中,shall的頻次僅次于冠詞the和介詞of,處于第3位,約占整個法律文本的3.57%;在《中華人民共和國香港特別行政區基本法》(以下簡稱《香港基本法》)英文版文本中,shall的頻次排在第7位,約占整個文本的2.08%。總體上,shall在法律英語中的頻次約為普通英語的100倍。

即便在法律英語文本內部,與其他情態動詞相比,shall也同樣表現出顯著性的高頻率特征。例如,現代英語中9個核心情態動詞(will、would、shall、should、can、could、may、might、must)在《香港基本法》英文版文本中的分布情況如圖1所示,可以看出shall的頻次遠遠高于任何其他情態動詞;在《美國憲法》及其修正案中,shall的分布更加陡然:

圖1 shall在《香港基本法》和《美國憲法》中的分布情況

在《香港基本法》英文版文本中檢索到shall、may、must、will、should等5個核心情態動詞,根據它們的實際頻次所計算出的卡方值(674.121)顯著地高于自由度(df=4)及顯著性水準(α=0.05)條件下的關鍵值(9.4877)。在《美國憲法》及其修正案中,檢索出的4個核心情態動詞(shall、may、will、should)之間的卡方值(726.023)同樣高于對應的關鍵值(7.8147)。這說明兩部法律中情態動詞的分布均具有顯著性差異[6],即shall與其他情態動詞之間的差異達到了統計學意義上的顯著性程度,足以證明情態動詞shall在法律文本中的顯著性分布特征。

三、法律英語中情態動詞shall的語氣特征

系統功能語法把語氣歸屬到語法范疇中,認為語氣是主語與定式之不同次序的句法構成。[7]定式shall與句子主語可構成下列兩種語氣:疑問語氣(shall+主語);陳述語氣(主語+shall)。

以“shall+主語”構成的疑問語氣,一般表現為shall與第一人稱(I或we)相結合的句法結構,表達說話者征求聽話者意愿的含義,常用來提出某種主觀性建議,如:

Shall we go to the theatre?

Shall I/we deliver the goods to your home address?

主觀性的建議與規范性的法律水火不容。無論是在《香港基本法》英文版中,還是在《美國憲法》及其修正案中,均未檢索到“shall+主語”構成的疑問語氣句,說明法律英語中不存在情態動詞shall的疑問語氣特征。

在“主語+shall”構成的陳述語氣中,主語可分為第一人稱、第二人稱和第三人稱。不同人稱與shall構成的陳述語氣句表達不同的情態含義。

“第一人稱主語+shall”陳述語氣句一般表現為主動語態,表達說話人的主觀性意志或預測,如:

We shall know the results of the election.(預測)

We shall uphold the wishes of the people.(意志力)

該情態含義與以規范性、強制性為特征的法律英語相對立,一般不會出現在法律英語文本中。

“第二人稱主語+shall”陳述語氣句鮮為人見,一般表達“承諾或答應(幫助)”的情態含義,如“Serve us well,and you shall receive our favour”往往不被應用于法律英語文本中,但其否定式含有某種“命令”的情態,在一定程度上具有準法律文體的特征,如:

The law says you shall not do it.

You must not, you cannot, you shall not deny.

You shall want for nothing while you are with me.

“第三人稱主語+shall”陳述語氣句表達“命令、義務、職責、權利”等含義,常被用于法律英語中,如:

No law enacted by the legislature of the Hong Kong Special Administrative Region shall contravene this Law.香港特別行政區立法機關制定的任何法律,均不得同本法相抵觸。(主動語態式的陳述語氣句)

The Hong Kong Special Administrative Region shall be vested with legislative power.香港特別行政區享有立法權。(被動語態式的陳述語氣句)

“第三人稱主語+shall”構成的陳述語氣是法律英語中最主要的句法結構,shall在法律英語中表現出很強的“第三人稱主語+shall”陳述語氣特征。而且,第三人稱主語主要由表示機構、行政區劃、法律條文或法律行為人的名詞或名詞詞組擔任,體現出法律規范中的權利人或義務人的作用。

同時,現代語料庫語言學研究表明,shall一詞與其前后單詞的共現顯示出一定的語義趨向,即shall在法律語域內會習慣性地吸引或限制具有某一類語義特點的單詞。這些語義相關的共現單詞相得益彰、高頻出現,使得整個文本彌漫著規范性的語義韻特征。

首先,法律文本中shall自身的情態含義僅具有規范性特征。在普通英語中shall可以表示“預測、意志、承諾、命令、義務、職責、權利”等多種不同的情態含義,但在法律英語語域中,表達權利或義務的第三人稱主語限制著shall的語義范圍,使其僅僅具有“命令、義務、職責、權利”等語義傾向,而失去了“預測、意志、承諾”等語義。

其次,情態動詞shall限制其后實意動詞的語義取向。在“第三人稱主語+shall”構成的陳述語氣句中,shall在輔助其他實意動詞構成句子謂語的過程中,影響或限制著實意動詞的語義趨向。例如,在《香港基本法》和《美國憲法》及修正案的句子中,“shall-后”動詞大致分為“shall+be”類、“shall+have”類和“shall+其他動詞”類三種情形。其中:(1)“shall+be”類頻次最高。經過進一步統計發現,“shall+be”類的句型主要分為shall be+過去分詞(63%)、shall be+形容詞(14%)、shall be+名詞(10%)。過去分詞、形容詞和名詞均顯示出對權利或義務的規范趨向,如規范權利的過去分詞主要有vested、elected、entitled、appointed、given等,形容詞主要有free、equal、eligible;規范義務的過去分詞主要有prohibited、specified、convicted、bound等,形容詞主要有responsible、inoperative、inviolable等。“shall be+名詞”句法結構主要表現為規范權利人的語義趨向特征。(2)“shall+have”后一般由power、freedom、right等名詞作賓語,主要體現“權利規范性”的法律關系,如“... shall have power to lay and collect taxes...”“... shall have freedom of choice of education.”“... shall have the right to vote...”(3)“shall+其他動詞”類既可表達“權利性”法律關系的語義趨向,如shall enjoy(obtain、take、appoint、issue、authorize)等,又能體現“義務性”的法律行為特征,如shall abide(pay、follow)等。

除此之外,“shall not+動詞”否定式表達“禁止性”的法律行為,如“...shall not affect the entry into force of such law...”“...shall not extend beyond the expiry of the term of...”“...shall not interfere in the local affairs of the...”“...shall not levy taxes in the Hong Kong Special...”

四、法律英語中情態動詞shall的情態特征

情態動詞又稱為情態助動詞,其輔助功能主要體現在對相同說話內容的不同表達方式上。如,同樣對于“... do it,whatever you say.”相同的說話內容,使用will或shall透露出說話者內心不同的、對立的情態:[8]

He will do it,whatever you say.(無論你說什么,他都會主動/自覺地做它。)

句(1)

He shall do it, whatever you say.(不管你說什么,他都應當/必須做它。)

句(2)

句(1)中,第三人稱主語he與情態動詞will構成的陳述語氣表達行為人(he)在實施動作(do it)時的主動性態度,稱為“主觀性或內在意志力情態”。句(2)中,第三人稱主語he與情態動詞shall構成的陳述語氣體現行為人(he)在實施動作(do it)時的被動性處境,稱作“外部強制性情態”。

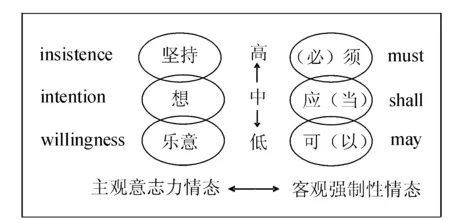

在理論上,內在意志力情態和外部強制性情態依據程度的大小可分為無數個級階,但表達內心情感和客觀現實的語言卻是相對有限的,人們不可能創造出無數個詞應對無數個不同級階的情態。通常情況下,語法學把情態分為“低→中→高”三個相對的級階。內在意志力情態從低到高依次為:willingness(樂意)→intention(想)→insistence(堅持)[9],而外部強制性情態從低到高依次為:may(可以)→shall(應當)→must(必須),如圖2所示。由圖2可以看出情態動詞shall的情態級階定位:介于may和must之間、屬于中等程度的、外部強制力情態。

圖2 情態分類及其級階

五、法律英語中情態動詞shall的翻譯準則

翻譯離不開語言學的支持,語言學的研究成果能更好地指導翻譯實踐。鑒于上述對情態動詞shall的語氣和情態分析,提出對情態動詞shall的以下翻譯準則:

首先,法律英語在狹義上專指英美法系國家的律師、法官、法學工作者們所使用的習慣語言,屬于專門用途英語的一種。因此,在法律英語的語域范圍內,切不可簡單地將shall譯成“將”。雖然shall時常不被明確翻譯出來,但在宏觀上要盡可能體現出法律英語的正式性、規范性和權威性。如:National laws shall not be applied in the Hong Kong Special Administrative Region except for those listed in Annex III to this Law.The laws listed therein shall be applied locally by way of promulgation or legislation by the Region.全國性法律除列于本法附件三者外,不在香港特別行政區實施。凡列于本法附件三之法律,由香港特別行政區在當地公布或立法實施。

其次,準確性是法律英語的靈魂和生命所在,認真分析和使用shall有利于更準確地對其進行翻譯。在把shall翻譯成中文的過程中,既要強調shall體現的外部強制性情態,又要區別與may或must之間的情態級階差異,確保shall體現“中等程度”的外部強制性情態級階,如:

(1)shall高于may的情態級階,如:The term of office of the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region shall be five years.He or she may serve for not more than two consecutive terms.香港特別行政區行政長官任期五年,可連任一次。

(2)shall低于must的情態級階,如:Laws enacted by the legislature of the Hong Kong Special Administrative Region must be reported to the Standing Committee of the National People’s Congress for the record.The reporting for record shall not affect the entry into force of such laws.香港特別行政區的立法機關制定的法律須報全國人民代表大會常務委員會備案。備案不影響該法律的生效。

最后,準確性與模糊性的內在統一性是法律語言的特征,客觀事物范疇的模糊性和人對客觀事物認識的不確定性是模糊性語言產生的根源。[10]圖2顯示,在“客觀強制性”情態一端,shall與may、shall與must之間分別存在交叉區域,體現出shall語義的模糊性,因而造成shall有時翻譯成“應(當)”“(必)須”或不明確翻譯等情況。如:

An arbitration commission shall be selected by the parties by agreement.仲裁委員會應當由當事人協議選定。(翻譯成“應當”)

Access of foreign state aircraft to the Hong Kong Special Administrative Region shall require the special permission of the Central People’s Government.外國國家航空器進入香港特別行政區須經中央人民政府特別許可。(翻譯成“須”)

The passage of bills introduced by the government shall require at least a simple majority vote of the members of the Legislative Council present.政府提出的法案,如獲得出席會議的全體議員的過半數票,即為通過。(不譯)

Shall一詞的模糊性反映了法律英語能夠包容無法準確界定的事物并使法律規范具有廣泛的適用性特征。

六、結 語

情態動詞shall在法律英語中有它自身表意的創造性和局限性。只有在特定的地域、政治、文化背景下,利用現代語言學和應用統計學的研究方法,結合法律英語語型的特點,分析它的句法結構和情態特征,在客觀現實的多樣性、法律條文的有限性及法律詞匯的文體性之間取得平衡,才能準確地把握法律英語中shall一詞的法律思想,精確地規范法律賦予的權利和義務,指導理論教學和翻譯實踐。

參考文獻:

[1]孫喜民.淺談shall在法律、合同文件中的譯法[J].中國翻譯,1995(4):59-60.

[2]汪昌松.試析美國憲法文本中shall引導的實義動詞句——一項基于語料庫的實證研究[J].廣東外語外貿大學學報,2008(4):78-83.

[3]錢錦宇,趙海怡.美國憲法中規范性語詞“Shall”的立法表達與功能[J].西北大學學報:哲學社會科學版,2010(3):137-143.

[4]何偉.Will與shall的系統功能語法解釋[J].外語與外語教學,2003(3):52-55.

[5]陳小全,劉勁松.法律文本中shall的問題及解決途徑[J].中國翻譯,2011(3):63-67.

[6]周世界.語言統計理論與實踐[M].大連:大連海事大學出版社,2013:69.

[7]THOMPSON G.功能語法入門[M].北京:外語教學與研究出版社,2000:41.

[8]QUIRK R,et al.A grammar of contemporary English[M].London:Longman Group Limited,1972:100.

[9]QUIRK R,et al.A comprehensive grammar of the English language[M].New York:Longman Group Limited,1985:229.

[10]董曉波.略論英語立法語言的模糊與消除[J].外語與外語教學,2004(2):60-63.