少林文化的全球傳播

岳曉鋒

作為文化交流的產物,少林文化具有很強的包容性和世界性。

南北朝時期,印度高僧跋陀和達摩先后來到中國嵩山,他們在這里建少林、傳禪法。在佛教中國化的過程中,少林寺逐步被尊為禪宗的祖庭。

唐朝時,少林僧人義凈前往印度桴海求法,歷時19年帶回了新的佛經,成為與玄奘齊名的一代高僧。朝鮮半島上的新羅國僧人道義和慧昭則來到少林寺學習佛法,回國后他們被興德大王稱為“二菩薩”,慧昭圓寂后甚至被獻康大王追謚為“真鑒國師”。

元朝時,日本僧人古源邵元、祖繼大智、嫩桂佑榮、龍山德見相繼漂洋過海來到少林寺參學求法,其中邵元還當上了少林寺的首座,佑榮則創建了日本少林寺。

交流是發展的動力,少林文化正是在交流中得到豐富和傳承的。少林寺建寺約1500年后的今天,少林文化作為中國文化的代表大踏步地走向世界,并逐漸被不同信仰、不同文化、不同種族的人們接受和認可。

2013年7月,美國250名少林弟子來到嵩山少林寺歸山朝祖,再度成為中外文化交流史上的一件盛事。在此之前,參加過這種民間性質的文化尋根的還有俄羅斯、意大利等國的少林弟子們。再往前可以追溯到1979年、1980年日本少林寺拳法聯盟的創始人宗道臣兩次到少林歸山朝圣,并在少林寺發愿要讓日本少林寺拳法聯盟的百萬會員全部都來少林寺朝拜一次。

少林文化在國外的發展和影響,讓人矚目。2005年,美國加利福尼亞州立法確立每年的3月21日為“少林寺日”。2012年“歐洲少林文化節”在德國柏林、奧地利維也納順利舉辦。迄今為止,在澳大利亞、俄羅斯、美國、德國、奧地利、意大利等國設立的少林文化中心已經多達數十個。

應該說,從1979年到2013年,少林寺與西方世界的文化交流從未間斷,規格之高、頻次之多、范圍之廣足以載入史冊。從好萊塢明星、NBA巨星,歐美舞蹈家、作曲家、雕塑家,到日韓佛學家、畫家,再到泰國、緬甸、柬埔寨、斯里蘭卡、尼泊爾等佛教國家的高僧大德紛紛來訪;從英國女王伊麗莎白接見,到諾貝爾和平獎獲得者、南非總統曼德拉接見,再到俄羅斯總統普京、國際奧委會主席羅格親自登門,少林寺的榮光和聲譽達到了歷史的巔峰。

毋庸置疑,少林文化成了為數不多的真正走出去的中國文化。

為什么偏偏是少林文化?

那個把KongFu(功夫)一詞寫入英語詞典的武術家和電影演員李小龍,在他全盛時期的巔峰之作、入圍“改變世界的67部電影”《龍爭虎斗》中,以少林寺弟子的身份亮相銀幕,這也許是當代少林走向世界的初始。之后,闖入好萊塢的電影演員李連杰同樣以“少林寺弟子”的身份揚名立萬。功夫是少林文化最顯著的標識,作為中國武術的正脈和最大門派,少林功夫隨著文學作品、影視作品、武術教學、武術比賽、武術表演而風靡全球。

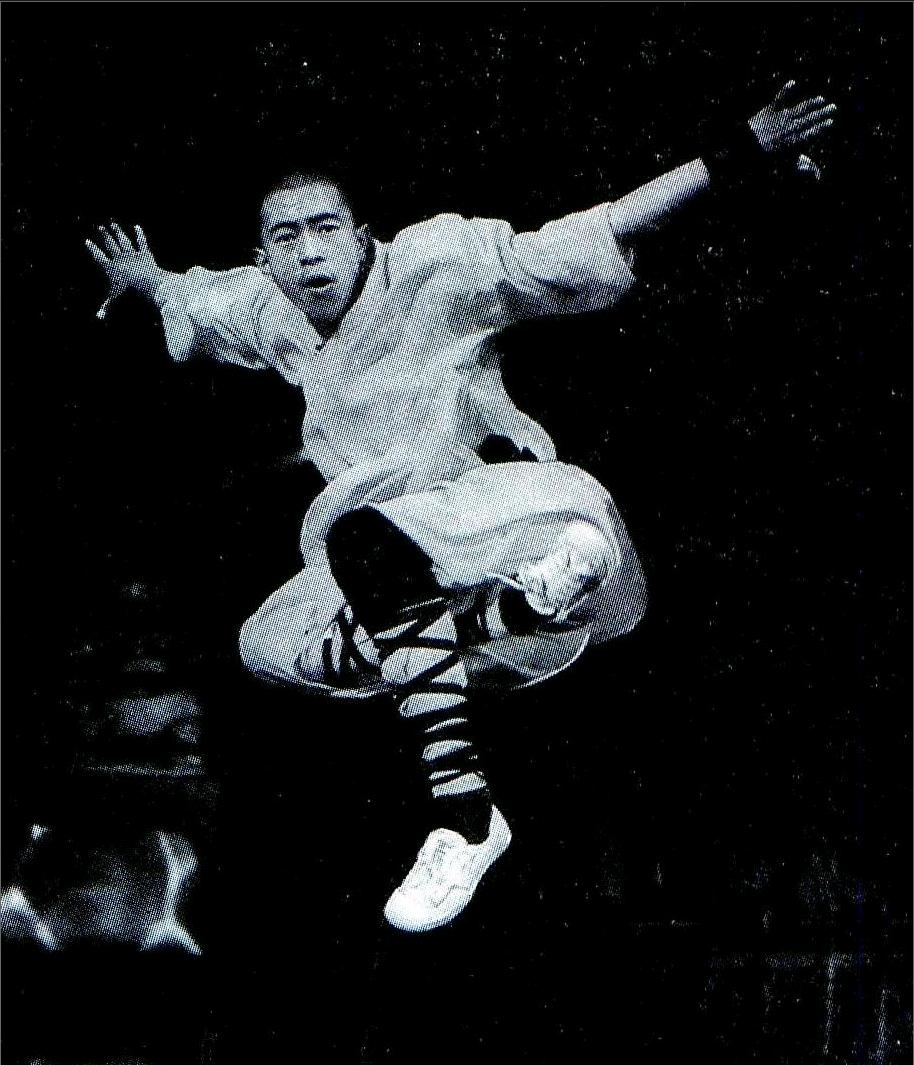

立足于“養生”的少林功夫體現的是“順其自然、身心合一”的東方智慧。其中后發制人、以靜制動、以柔克剛、含蓄內斂、剛柔并濟、以弱勝強、以德服人等豐富的文化內涵,與佛教的包容相結合,與禪宗的靜慮、覺悟相統一,使得少林功夫在藝術表現上和全球推廣上具有了強勁的生命力。

20世紀80年代開始,遠走異國他鄉的少林弟子們為了謀生大多從武術教學起步,在傳授功夫的過程中引入佛教儀規、禪修體驗,用以增加學員的興趣,這有意無意間傳播了較為完整的少林文化,同時也使得少林功夫區別于其他中國武術,在不同的國家生根發芽。

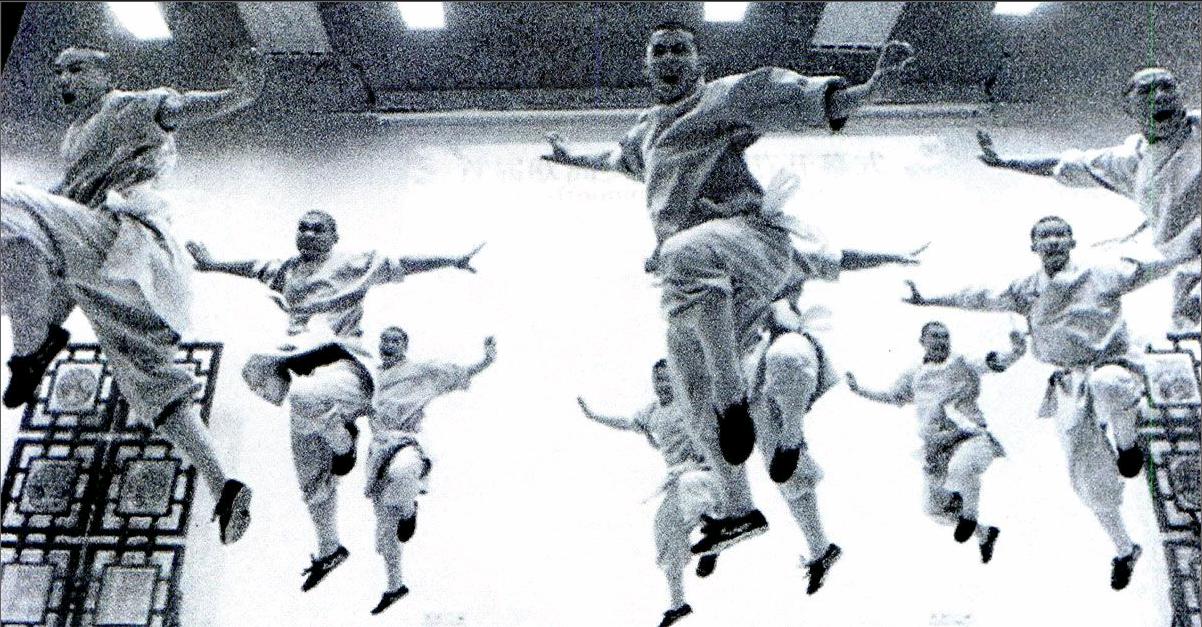

少林寺武僧團(少林功夫表演團)在每一次的表演中,都以15分鐘的誦經禮佛作為開場,體現了少林功夫的宗教文化屬性,也增加了人們對少林文化的了解。在藝術表現上,少林寺武僧團并不拘泥于一種形式,他們勇于接納西方藝術的理念,與歐美藝術家合作首創的功夫舞臺劇《生命之輪》從1999年起在全球巡回演出長達6年之久,2000年少林寺武僧團與國內的頂級藝術家合作推出了功夫舞臺劇《少林雄風》再次風靡世界,2008年少林寺武僧團與比利時現代舞蹈家、英國雕塑家、捷克作曲家合作推出的《空間》(原名《箴言》后改為《佛經》)橫掃歐美各大藝術節,成就了中西文化交流史上的一段段佳話。

少林文化在世界上開花結果不是哪一個人、哪一個團體的功勞。除了宗教的神秘性、傳承的完整性、心智追求的普世性、技擊養生的實用性讓其風行全球之外,海內外數以千萬計的少林弟子才是這一文化繁榮興盛的基石。