深圳:理性看待“農地入市”

陳嫡

作為全國土地改革試點城市,深圳“土改”已進入快車道。

深圳市規土委日前公布《關于促進安居型商品房用地供應的暫行規定》及《深圳市機構養老設施用地供應暫行辦法》征求意見稿,允許農村集體用地(以下簡稱農地)以公開招拍掛方式入市,用于蓋安居房、辦養老機構。

而深圳市規土委相關負責人表示,這兩份征求意見稿是2013年政策的延續。2013年初,深圳出臺“1+6文件”,首次確定原農村集體擁有的工業用地可申請入市流通。據悉,深圳正在探索在醫院和學校等民生用地領域也讓“農地”準入。

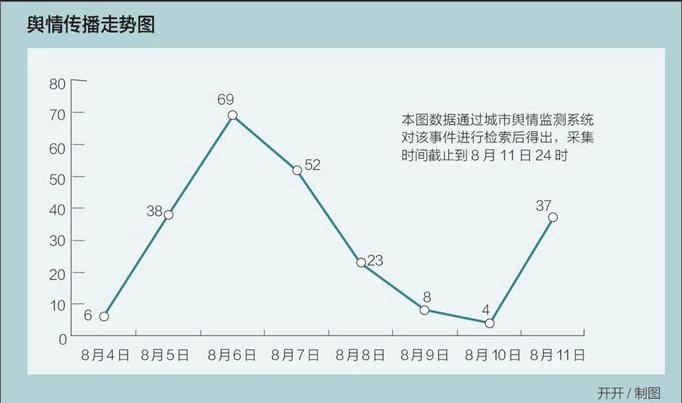

通過對深圳“農地入市”政策相關關鍵詞檢索后發現,8月4日之前的相關新聞話題并未引起輿論過多關注;直至8月4日,紙質媒體《深圳商報》刊登文章《深圳新規鼓勵“農地”入市建安居房》之后,相關話題開始受到關注。

而其相應的政策解讀文章《深圳探索農地入市建安居房》在新華網發表后,得到新浪、網易、新華網、中新網等多個大型門戶網站轉載,從而促使本次輿情討論的上升。

目前,在監測時段內相關新聞發布還在繼續發酵,但傳播規模明顯趨緩,傳統媒體新聞報道約200余篇,主要微博平臺轉載評論量僅為100多條。考慮到該話題討論時間較長,輿論吸引力不足,預計此后不會出現太大規模傳播。

因報道時間持續過長,媒體呈現的觀點較為分散。

有評論指出,對廣大農村地區來說,“農地入市”利好能否顯現尚需具體分析。十八屆三中全會的改革指向很明確,即在符合規劃和用途管制前提下,允許宅基地、鄉鎮企業用地等農村集體經營土地進行有限制地操作。這對城市建設用地缺乏地區,尤其是一、二線城市利好相對明顯。但對沒有城市建設用地需求的純農業地區來說,幾乎沾不到“蛋糕”的邊。

還有人擔心,出讓宅基地的農民進城后會出現城鄉兩頭“無處落腳、沒有認同”的現象。在土地收益沒有得到切實保障和戶籍、醫療等配套政策未完備的情況下,農民自然心中有數,會反復權衡自己的利害得失。

在沒有配套的細則出臺之前,不應過分炒作“農地入市”的集聚效應。這是因為,從可持續發展角度看,農村集體經營性建設用地與城市建設用地的性質不同,能入市的總量有待進一步測算。可以預見,在政府合力規劃和籌措下,并不會有大量農村集體建設用地集中涌入二級交易市場。在符合規劃和用途管制前提下,“農地入市”當有序進行。今后大中城市要擴大土地供給,要靠多挖掘城市自身存量土地,對“農地入市”利好當理性看待。endprint