專業化分工視角下報酬遞增理論的演變與發展研究

摘 要:隨著分工的不斷演進和深化,報酬遞增作用的范圍和領域不斷拓展。文章基于專業化分工的視角論述了報酬遞增理論的演化與發展,以期為經濟發展中報酬遞增作用的發揮提供一些啟示。

關鍵詞:報酬遞增;專業化分工;知識積累

一、引言

關于報酬遞增機制理論的淵源,最早可追溯至斯密(Smith, 1776)發表的《國富論》。斯密以制針工廠為例,闡述了專業化分工對勞動生產率的提高及其所產生的報酬遞增現象,認為報酬遞增來源于技術進步。之后,美國經濟學家阿林·楊格(Allyn Young, 1928)在其經典論文《收益遞增與經濟進步》繼承并拓展了斯密的分工思想,將斯密定理“分工受市場范圍的限制”發展成為楊格定理“分工一般取決于分工”即報酬遞增能否產生很大差程度上取決于勞動分工的演進,一方面市場規模決定分工程度,另一方面市場規模由分工的演進程度所制約。楊格強調從經濟的整體研究報酬遞增,他在論文中論證存在著一種具有良性循環的動態機制,使分工水平和市場不斷擴大,并且分工的網絡效應使市場大小與分工程度相互依賴。楊格關于報酬遞增的思想對后人影響很大,現代經濟理論相關研究沿襲了阿倫·楊格的“有保證的收益遞增依賴于勞動分工的演進”思想,以楊小凱(Yang)等新興古典經濟學派為代表。

二、新興古典經濟學中的報酬遞增思想

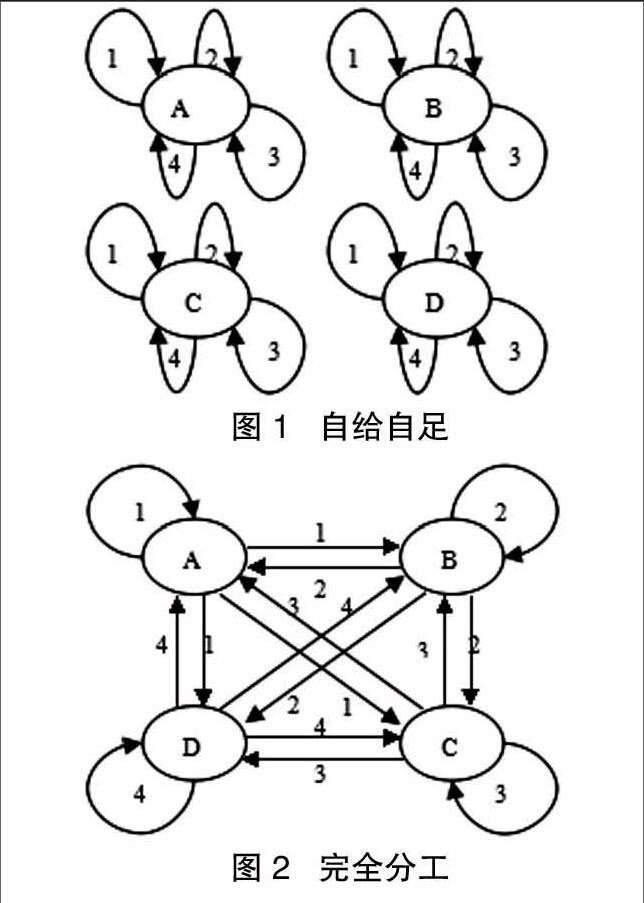

楊小凱等利用超邊際分析來解釋報酬遞增,認為經濟增長會隨著勞動分工的自發演化而不斷推進,經濟增長是以分工內生化為基礎的報酬遞增過程。楊小凱、黃有光(1999)將經濟組織看作是專業化帶來的報酬遞增和交易費用兩難沖突的均衡,強調交易費用對經濟組織均衡的拓撲性質的重要意義,而分工經濟是以人們通過熟能生巧獲得知識的能力與生產力之間的關系為基礎的。假定一個經濟系統中只有四個消費者-生產者A、B、C和D,每個人必須消費4種產品1、2、3和4,且可以選擇生產1、2、3或4種產品。則根據分工的程度,圖1表示自給自足,圖2表示完全分工。

在經濟發展的初始時期,人們知識積累不多,生產效率非常低,只能選擇自給自足。通過在勞動過程中不斷地學習積累,生產效率逐步提高,人們開始有能力支付一定的交易費用,進而產生了初步的分工與專業化生產。分工通過專業化生產的熟能生巧加速知識的積累和技能的改進,生產效率進一步提高,從而使經濟增長率逐步提高。楊小凱論證了由于專業化分工的正網絡效應與交易成本兩者之間存在一定的兩難沖突,當一個靜態分析框架中每單位交易商品的交易成本系數降低時,分工所產生的正網絡效應將在很大概率上可以彌補或超出分工導致的交易成本。因此,經濟活動就會從圖1-1中所表示的自給自足狀態演進到局部分工狀態再逐步演進到圖1-2的完全分工水平。在一個動態均衡模型里,這種分工的演進可能在缺乏交易效率外生改進時自發地產生。這樣的良性循環使分工演進得越來越高級,商業化和市場化程度也隨之演進。在演進的過程中,由于分工水平和交易效率是正相關的,那么有效地制度變遷與組織創新對于在提高交易效率的基礎上提高分工水平發揮著決定作用;而基于專業化的勞動分工則通過加速專門知識積累的速度,以及提高人們獲取技術性知識的能力產生報酬遞增。

三、結論

1.報酬遞增與專業化分工之間存在某種正反饋效應,分工的知識累積與強化效應以及不斷地技術創新是報酬遞增產生的源動力。

2.知識經濟已成為當今世界經濟發展的主題,而經濟增長是以分工內生化為基礎的報酬遞增過程。這就決定了當前經濟的發展要依靠知識要素驅動專業化分工演化,從而更好的發揮報酬遞增在經濟發展中的作用。

參考文獻:

[1]張友豐,楊志文.知識積累,報酬遞增與新型專業市場——以義烏小商品市場為例[J].華東經濟管理,2014(7):22-27.

[2][英]亞當·斯密.國民財富的性質和原因的研究(上卷)[M].北京:商務印書館,1972.

[3][美]阿倫·楊格.報酬遞增與技術進步[J].經濟社會體制比較,1996(2):38.

[4]楊小凱,黃有光.專業化與經濟組織——一種新興古典微觀經濟學框架[M].北京:經濟科學出版社,1999:6,31,186.

[5]楊小凱.經濟學:新興古典與新古典框架[M].北京:社會科學文獻出版社,2003:12.

[6]周健生,陶愛萍.分工演進視角下報酬遞增規律的探析[J].學術論壇,2009(9):123-126.

作者簡介:張友豐(1987- ),男,山東棗莊人,浙江師范大學經濟與管理學院,經濟學碩士,研究方向:區域經濟,專業市場endprint