貧困山區現代農業發展的石阡探索

劉空濛 左均 朱良德+文葉飛

作為貴州省農村改革試驗試點縣、國家新階段扶貧重點縣和武陵山區扶貧攻堅示范縣,石阡自2008年以來,積極搶抓各項政策機遇,以增加農民收入為中心,以做大做強現代農業產業為重點,大力實施“三個萬元”工程(通過改變農業發展方式,改善傳統耕作模式和生產經營管理手段,讓一些農田、山地率先達到畝產上萬元,從而在工程實施區域內實現人均增收萬元的目標)和“1112”扶貧特色產業增收計劃(人均1畝茶、戶均1畝藥、戶均1畝果、到“十二五”期末戶均增收2萬元),探索出一條“用園區來帶動,用產業來主導,用投入來增強,用科技來支撐,用機制來激活”,具有石阡特色的貧困山區現代農業發展道路。

石阡縣農民人均收入從2007年的1874元增加到2012年的4856元,增幅達160%,全縣人均GDP增長率為25%。2013年上半年,全縣農林牧漁業總產值完成5.71億元,同比增長7.4%;農民人均現金收入達到2394元,同比增長15.8%,保持了農業持續增效、農民持續增收、農村加快發展的良好勢頭。

用園區來帶動

優化發展格局

石阡將園區建設作為引領現代農業發展的重要載體,對園區規劃、發展模式進行了積極探索,同時有效利用農村土地流轉等手段來帶動產業發展。

突出規劃引領產業發展。為確保高起點、高標準推進現代農業建設,石阡邀請國家發改委、貴州大學的有關專家實地考察調研山區農業發展并提出建設性的意見建議,編寫了《石阡縣經濟社會發展戰略規劃》、《石阡縣核心區產業布局規劃方案》、《石阡縣推進現代農業建設試驗方案》、《石阡縣推進現代農業建設試驗實施方案》等。

積極探索園區發展模式。圍繞“以園帶區、以區帶業、以業帶戶”的發展模式,石阡大力推進“一園五區”(湯山現代農業展示和觀光園、石固生態畜牧養殖示范區、龍塘有機苔茶示范區、聚鳳苔茶油茶產業示范區、本莊蛋雞養殖產業示范區、五德水果苔茶產業示范區)建設。大力加強園區基礎設施建設,累計投資3.2億元,為園區示范持續、健康發展奠定了良好基礎。其中,龍塘有機苔茶示范區在2013年被納入貴州省“100個現代高效農業示范園區”和“30個省級重點園區”。

注重盤活農村土地資源。自2008年開展全省第四輪農村改革土地流轉課題試驗以來,石阡加大土地流轉力度,堅持依法、自愿、有償原則,支持引導農戶采取轉包、出租、互換、入股、轉讓等方式有序流轉土地承包經營權,鼓勵農村土地向龍頭企業、專業大戶、家庭農場和農民合作社經濟組織集中流轉,發展多種形式的適度規模經營。全縣農村土地流轉總面積達12.05萬畝,占耕地總面積的37.1%,涉及農戶16397戶,流轉土地大部分用于建設農業園區和農產品基地,有效緩解了農業產業化建設無地的困境,土地資源實現了優化配置,為推進現代農業發展奠定了堅實基礎。

用產業來主導

形成集聚效應

石阡結合當地資源稟賦、產業基礎、市場需求,做大做強主導產業,有針對性地發展加工、貿易、配送等相關配套產業,形成貿工農、產供銷一體化的生產經營體系。

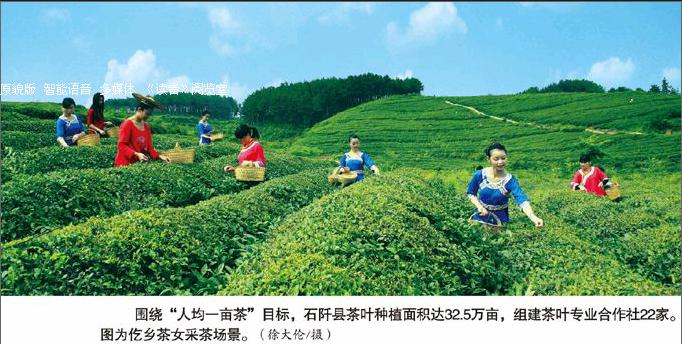

大力發展優勢產業。以有機苔茶為主,帶動中藥材、核桃、油茶、果蔬、生態畜牧業等特色產業發展壯大,實現“農業產業化、產業規模化、產品商品化”,形成了“山上種茶、果,山腰種果、藥材,山腳種煙,壩子種糧油蔬菜,河邊養魚、蟹,畜禽養殖入村入戶”的山區特色農業立體格局。圍繞“人均一畝茶”目標,全縣茶葉種植面積達32.5萬畝,組建茶葉專業合作社22家。“石阡苔茶”榮獲“中國馳名商標”。

努力培育經營主體。目前,全縣共組建農民專業合作社和各類產業協會213個,注冊成立了“農民合作經濟組織聯合會”,農民組織化程度不斷提高,在集中組織生產和帶動農民增收致富方面發揮了重要作用。

探索產業發展模式。出臺優惠政策鼓勵改非干部、退休干部在不影響工作的情況下領辦產業,帶領群眾加快推進農業產業化進程。開展干部“結窮親”活動,全縣11625名干部結對幫扶12478戶農戶,通過送智慧、送資金等方式,幫助群眾理清發展思路,發展農業產業,促進農民增收。

完善基礎設施配套。全縣不斷完善基礎設施和配套服務體系,推進現代農業排灌設施、機耕道路等農田設施建設;搞好農機具配套服務,不斷提高農業設施化、機械化裝備水平;強化品種、品質、品牌聯動,大力推進“農超對接”和“農校對接”等的流通渠道建設,提高現代農業綜合效益;加強生態建設,提倡發展生態、循環、有機農業,創新種養模式,促進現代農業可持續發展。

用投入來增強

擴大經濟總量

石阡始終把產業化經營作為山區現代農業發展的主要抓手,堅持用工業化理念和開放思維改造提升傳統農業。通過加大投入力度,有效整合涉農資金項目,狠抓農業項目建設、招商引資工作,積極拓寬融資渠道,增強了現代農業的發展后勁。

狠抓項目建設。完成了貴州省扶持石阡縣“菜籃子”產品的生產蛋雞養殖標準化示范場創建項目、石漠化綜合治理項目及鞏固退耕還林成果后續產業的畜牧業項目等專項資金項目的申報。通過爭取,獲得了蛋雞產業國開行貸款項目,貸款總額20600萬元。

強化招商引資。注重依托農業產業和特色資源開展招商引資工作,堅持農業招商引資,創新招商方式,強化以商招商、產業鏈招商。2007~2012年,招商項目達271個,企業達222個,引入資金72.913億元,年均增長率為60.6%。

整合資金投入。建立多渠道投融資機制,協調金融部門優先提供農業貸款,積極引導民間資金投入園區建設,拓展了資金來源。搶抓省扶貧辦、國開行省分行支持武陵山片區區域發展與扶貧攻堅機遇,已申請并獲得國開行批復貸款1.24億元。

用科技來支撐

提升產品價值

石阡縣重視科技和人才在現代農業發展中的作用,組織農業專家團隊,開展新品種、新技術的示范推廣,鼓勵各類農業科研機構通過合作共建、技術入股等方式參與現代農業建設。

加強與科研院所合作。近年來,全縣先后在農業示范園區開展覆黑膜移栽、套種對比等試驗20余個,在茶業種植區開展了茶園綠色防控技術推廣應用等技術30余項,并以“石阡苔茶”為品牌優勢向國家科技部申報科技富民強縣專項行動項目,現已通過初審。

推進生產要素聚集。把農業示范園區作為資金、技術、人才等先進生產要素聚集的平臺,積極推動涉農項目和資金向示范園區傾斜;創新現代農業融資方式,建立現代農業信用貸款通道,多渠道解決資金“瓶頸”問題。

注重綠色品牌建設。推行“綠色、放心”農產品認證,提高了產品競爭力。創立注冊了以茶葉為主,其他如蓮藕、辣椒等20余個綠色農產品品牌。通過茶葉無公害產地認證面積13.7萬畝;有機茶認證面積達全縣茶葉種植面積的40%以上,綠色食品茶面積占60%以上;4個茶葉企業通過QS認證。

用機制來激活

釋放改革紅利

在探索山區現代農業新途徑中,石阡在投融資渠道、聯營發展、“三權”抵押、人才保障等機制體制上創新,為山區現代農業建設添活力、強實力,釋放改革紅利,努力推進農村經濟加速發展。

建立多渠道投融資機制。整合、捆綁財政資金,按照“資金性質不變、渠道不亂、用途不變、各記其功”的原則,將有關涉農資金整合,集中用于農業園區建設,發揮了財政資金“四兩撥千斤”的作用,提高了資金使用效率。

創新干群聯營發展機制。支持鄉、村基層干部以合股、獨資以及干部出資金出信息出技術、農民出土地出勞力等方式,聯營發展農業產業。現已完成種植油茶5.35萬畝、核桃4.9萬畝、中藥材5.3萬畝、高粱2.2萬畝、蓮藕6150畝,蛋雞養殖120余萬羽,新建地級以上標準化規模養殖場6個。

積極推行“三權”抵押機制。2011年8月,人民銀行貴陽中心支行在全省開展農村“三權”抵押貸款試點工作,石阡縣成為其中的13個試點之一,也是銅仁市唯一的試點。截至目前,全縣完成了32.5萬畝茶園的確權發證工作,已發放“三權”抵押貸款6200余萬元,重點支持茶葉、烤煙、畜牧等產業。

完善科技人才保障機制。開辟科技人才創新“綠色通道”,鼓勵和吸引一批掌握科研技術、具有經營頭腦和發展眼光的科研人才。建立有利于人才脫穎而出的激勵機制,給予科技人員較為寬松的發展空間。2011年來,全縣共引進專業技術人才511人、非公經濟人才1665人,緩解了基層一線人才緊缺的現狀。(責任編輯/哈文麗)